Den Lesern von operalounge.de wird nicht entgangen sein, dass Teile der Redaktion das (vor-)victorianische Operntheater lieben. In der Vergangenheit haben wir viel zu Wallace, Benedict, Balfe, Loder und anderen mehr gemacht und damit das Vorurteil widerlegt, dass die britischen Inseln keine eigene Opernkultur haben. Haben sie, wenngleich wie etwas später Gilbert & Sullivan in anderer, stanzenähnlicher Form als auf dem Kontinent. Die meisten Werke sind im Opéra-comique-Stil mit mehr oder weniger lustigen Sprech- und eher schlichten musikalischen Passagen. Aber sie waren unendlich beliebt und richteten sich an die Massen, die in den großen Vergnügungsparks wie Vauxhall Gardens sich Ausschweifungen jeglicher Art hingaben.

Charles Didbin & David Garrick: „The Jubilee“ bei Retrospect Opera

Das jüngst ajuf CD gelangte Entertainment The Jubilee von Charles Didbin und dem Starschauspieler David Garrick fällt in diese Kategorie (RO006/ es singen Soraya Malfi, Heather Shipp, Robert Murray und Simon Butteriss – begleitet von Stephen Higgins am Broadwood Flügel von 1801). Wie der Musikwisenschaftler und spiritus rector David Chandler (unseren Lesern kein Unbekannter, haben wir doich viele Texte von ihm bekommen können) schreibt, wurde The Jubilee anlässlich David Garricks drei Tage andauernden Shakespeare-Festival in Stratford on Avon 1779 aufgeführt (also in georgianischer, nicht victorianischer Zeit). Dies Festival war das renommierteste im 18. Jahrhundert Großbritanniens. Es war eine durchaus musikalische Veranstaltung, zu der Charles Didbin funkelnde Songs geschrieben hatte. Er galt als einer der führenden jungen Komponisten der Zeit. Garrick Baute schließlich aus diesen Songs die musikalische Komödie The Jubilee zusammen, die auch auf den Londoner Bühnen triumphale Erfolge bekam.

Dieses neue Album bei Retrospect Records bietet nun einen guten Eindruck von diesen musikalischen Perlen. Angekoppelt ist die Kantate Queen Mab von Dibdin, ebenfalls für das Stratford Festival geschrieben, und seine spätere Komposition von1997, Datchet Mead, in der Didbin erneut zu Shakespeare zurückkehrt und die Hochzeit der Königlichen Prinzessin Charlotte feiert. Der Artikel von David Chandler geht im Folgenden auf die Umstände im Detail ein, Daniel Hauser hat seinen Artikel für uns exklusiv übersetzt – Dank an beide. G. H.

David Garrick und Charles Didbin / British Library

„Der Barde der Barden war ein Warwickshire-Barde“: Eine Shakespeare-Feier mit David Garrick und Charles Dibdin. David Garricks Shakespeare-„Jubiläum“, dasjenige kulturelle Ereignis im Großbritannien des 18. Jahrhunderts, über das am meisten gesprochen wurde, fand zwischen dem 6. und dem 8. September 1769 in Stratford-upon-Avon statt, inmitten einer beispiellosen Anteilnahme der Öffentlichkeit. Die Reihe von Ereignissen, die dazu führte, begann 1767, als die Stratford Corporation beschloss, Garrick (1717-1779), den mit Abstand berühmtesten Schauspieler der Zeit sowie Manager des Drury Lane Theatre, in der Hoffnung anzusprechen, dass er ihr ein Porträt und eine Statue von Shakespeare geben würde, um das geplante neues Rathaus zu schmücken. Garrick verehrte Shakespeare und hatte sogar einen Tempel für ihn im Garten seines Hauses in Hampton errichtet. Er war bekannt für seine Sammlung von Shakespeare-Porträts und Reliquien. Im stillschweigenden Austausch für die erhofften Kunstwerke wollte die Corporation Garrick zum Ersten Ehrenbürger von Stratford machen.

Garrick, das Zentrum der Londoner Shakespeare-Welt, kam dadurch in regelmäßige Verbindung mit Stratford, einem verschlafenen Städtchen (teilweise Dorf immer noch Dorf genannt) mit einer Bevölkerung von 2.000 Seelen. Gegen Ende 1768 erwog er die Möglichkeit, die Einweihung des neuen Rathauses mit einem großen Fest zu Ehren Shakespeares zu kombinieren, in eben jenem Ort, in welchem der große Dichter geboren und ausgebildet wurde und die ersten zweieinhalb Jahrzehnte seines Lebens verbrachte – bis er, der Standardbiographie des 18. Jahrhunderts gemäß, nach London floh, um nicht für Wilderei belangt zu werden. Nach Monaten des frenetischen medialen Interesses, in denen die Pläne für das Jubiläum immer konkretere Formen annahmen, wurde Stratford Anfang September 1769 von einem Großteil der Shakespeare’schen Gefolgschaft aus London überflutet, Anhängern und Neugierigen zugleich (darunter Garricks Gegner) aus dem ganzen Land. Die Bewohner von Stratford bemerkten schnell, dass ihr bestverkäuflichstes Produkt nicht die Wolle, sondern Shakespeare war. Souvenirverkäufer hatten einen großen Tag, besonders diejenigen, die hölzerne Artikel verkauften, die angeblich von jenem Maulbeerbaum stammten, den Shakespeare im Garten seines letzten Zuhauses, New Place, gepflanzt hatte und der 1756 gefällt worden war. Als man Garrick die Ehrenbürgerwürde von Stratford verlieh, geschah dies in einer speziellen Box, die aus dem Holz eben jenes Baumes geschnitzt war. Jeder, der eine Unterkunft zur Verfügung stellen konnte, machte ebenfalls ein Vermögen, und am meisten profitierte davon John Payton, der Besitzer des White Lion, der führenden Schenke der Stadt, wo sich Garrick und seine Frau einquartiert hatten. Um dem Anlass gerecht zu werden, benannte Payton die Räumlichkeiten nach Shakespeare-Stücken – aus der Bar wurde Maß für Maß.

David Garrick as Hamlet, with Mrs. Hopkins as Gertrude. Folger Digital Image/ Wiki

Aus heutiger Sicht seltsam, dachte Garrick niemals daran, ein Shakespeare-Stück als Teil des Jubiläums aufzuführen. Er hätte vermutlich dergestalt argumentiert, dass die Werke, geschrieben für die Londoner Theater und dort nach wie vor aufgeführt, zudem zunehmend in repräsentativen, mehrbändigen Editionen gedruckt – diejenige von Dr. Johnson erschien 1765 – bereits genügend gewürdigt würden. Was fehlte, war eine angemessene Würdigung des Genies hinter den Stücken, ein Mann, dessen Einfallsreichtum bei weitem alles überstieg, was ein einzelnes Stück und noch weniger eine einzelne Aufführung dieses Stückes erreichen konnte. Doch hatte Garrick nicht die Intention, Shakespeare auf einen erhabenen Sockel zu heben, abgegrenzt von der Populärkultur. Eher das Gegenteil war der Fall: Teil seines Planes war es, den Barden als eine Art Volkshelden zu etablieren, den Volkspoeten – das literarische Gegenstück zu Robin Hood, den traditionellen Liebling der Balladenschreiber. Zu diesem Zweck verfasste Garrick eine Reihe von Liedtexten, die Shakespeare nicht nur als literarischen Genius, sondern auch als den „ersten unter allen Bauernburschen“ (Track 17) feierten und als einen sympathischen Schurken – er hatte, trotz allem, gewildert!

Diese Lieder wurde von Charles Dibdin (1745-1814) komponiert, einem immens begabten jungen Komponisten, den Garrick 1768 nach Drury Lane gebracht hatte. Dibdins komische Oper The Padlock (Das Vorhängeschloss), in welcher er selbst als der schwarze Diener Mungo auftrat, war einer der größten Erfolge in der Londoner Spielzeit 1768/69, weswegen er ein naheliegender Mitarbeiter wurde. Gleichwohl erwies sich die Zusammenarbeit der beiden Männer als schwierig und sollte es über Jahre bleiben. Dibdin würde sich nach Garricks Tod folgendermaßen beschweren: „Ich arrangierte und überarbeitete [die Jubiläums-]Lieder … bis meine Geduld zu Ende war“, wobei seine Fassungen von Garrick „aus Ignoranz oder Launenhaftigkeit angenommen oder zurückgewiesen wurden“. Wie auch immer, waren die Endresultate einige großartige Lieder, die perfekt zum geplanten Jubiläum passten. Ein kleine Begleitbroschüre mit den Liedtexten wurde unter dem Titel Shakespeare’s Garland von Garricks Freund Thomas Beckett verlegt und am ersten Tag des Jubiläums veröffentlicht. Es wurde zu einem Beststeller und hielt sich bis 1816 im Druck.

Didbin & Garrick: „The Jubilee“/ Georgian entertainment – from pleasure gardens to blood sports / The British Library

Vieles von der Musik, die auf dieser CD enthalten ist, konnte man zum ersten Mal am 6. September 1769 hören, Tag eins des Jubiläums. Der denkwürdige Tag begann um 6 Uhr morgens, als dreißig Kanonen am Ufer des River Avon zahlreiche Festsalven abfeuerten. Alle Kirchenglocken von Stratford läuteten und sogleich danach besuchten Dibdin und eine Gruppe von Sängern und Musikern zahlreiche Herbergen und Gesellschaftsdamen, um sie mit einer wunderschönen Morning Address (Track 8) zu begrüßen. Garricks Intention war es wohl gewesen, dass einzig dieses Lied vor dem Frühstück erklänge, doch Dibdin und die Sänger wurden es müde, die Serenade endlos zu wiederholen und begannen, andere Lieder zu singen, darunter The Warwickshire Lad (Track 11), welches zum musikalischen Hit des Festivals werden sollte. Um 8 Uhr fand eine Reihe formaler Veranstaltungen statt, beschlossen von einem großen Frühstück im neuen Rathaus. Im Zuge dessen spielte die Regimentskapelle der Warwickshire Militia draußen eine Reihe von Märschen und zudem eine speziell geprobte Version des Warwickshire Lad. Das Morgenessen wurde um 10.30 Uhr beschlossen und die Gesellschaft begab sich anschließend in die Kirche anlässlich einer Aufführung des Oratoriums Judith von Thomas Arne – ein Werk ohne eine Verbindung zu Shakespeare, doch ausgewählt, um den Feierlichkeiten eine kulturelle Gravität zu verleihen. Nach dem Ende des Oratoriums kam es gegen 14 Uhr zu einer Prozession zu Shakespeares Geburtsstätte, angeführt von einer Kapelle und einem Chor, der den Chorus from the Church intonierte (Track 21). Zeitgenössische Kommentatoren waren beeindruckt von der außerordentlichen Mischung der sozialen Klassen, die daran teilnahmen. Nach dem Besuch des Geburtshauses begaben sich die 700 Glücklichen, die Karten besaßen, zur Rotunda, einem speziell errichteten Gebäude am River Avon, wo ein großes Dinner um 15 Uhr stattfinden sollte, obschon es sich letztlich um fast eine Stunde verzögerte.

Gleich nach diesem Dinner, gegen 17 Uhr, begann ein Konzert in der Rotunda, an welchem Musiker und Sänger aus dem Drury Lane Theatre beteiligt waren, geleitet von Joseph Vernon und Sophia Baddeley. Die allermeisten der Jubiläumslieder Dibdins wurden gespielt und das Publikum hatte mannigfaltige Gelegenheit, dabei mitzumachen. Dibdins Kantate Queen Mab mit dem Text von Isaac Bickerstaffe (dem Librettisten von The Padlock) wurde ebenfalls inkludiert und stand, bedingt durch seine größere Ernsthaftigkeit, vermutlich als erstes auf dem Programm. Diese Ereignisse des ersten Tages zeugten von der großen Shakespeare-Liebe, die das Jubiläum inspirierte. Shakespeare wird beschrieben als „des Himmels meist geliebte Kreatur“ und unter anderem als Sov’reign oft he human heart (Track 3). Diese Empfindungen nahmen Garricks große Ode upon dedicating a Building, and erecting a Statue to Shakespeare, at Stratford Upon Avon vorweg, die am zweiten Tag vorgetragen wurde als spiritueller Höhepunkt des Jubiläums. Dibdin war von Queen Mab angetan genug, um es – höchst ungewöhnlich – mit dem Großteil der Noten zu veröffentlichen, wodurch wir in der Lage waren, es mit Hilfe eines Kammerorchesters dergestalt zu rekonstruieren, wie es 1769 wohl erklungen sein mag.

Dibdin / Garrick: „The Jubilee“/ Heinrich Füsslis „Queen Mab“ von 1815/1820/Wikipedia

Nach Queen Mab – sofern dies als erstes gespielt wurde – kamen Lieder aus Shakespeare’s Garland sowie ein kleiner komischer musikalischer Dialog namens The Country Girl, den Garrick zu diesem Anlass geschrieben hatte, wiederum mit der Musik von Dibdin. Hier spielten Sophia Baddeley und Eleanor Radley zwei Mädchen vom Lande, die das Jubiläum würdigten; das Lied All this for a Poet (Track 18) und das Duett Let us sing it and dance it (Track 19) kamen zu Gehör. Um halb 7 Uhr abends endete das Konzert und alle sangen God Save the King. Danach gab es Tee und Kaffee, verbunden mit der anschließenden Möglichkeit, die verschiedenen Beleuchtungen, die in der Stadt angebracht worden waren, zu besuchen wie auch einen Abendball, der einige neue Tänze beinhaltete, welche vom omnipräsenten Dibdin stammten.

In nahezu jeder Hinsicht war der erste Tag des Jubiläums ein Triumph gewesen. Leider brachte der nächste Morgen heftigen Regen. Das führte dazu, dass die große Prozession beziehungsweise der Festumzug von Shakespeare-Charakteren und Triumphwägen durch die Stadt mit Kostümen aus dem Drury Lane Theatre, der von Garrick als Mittelpunkt des Jubiläums vorgesehen worden war, ausfallen musste. Man machte den Regen verantwortlich, hätten die Kostüme dadurch doch leicht beschädigt werden können, doch Dibdin fühlte, dass die ganze Konzeption fehlerhaft war: „Hätte der Umzug in Stratford stattgefunden, wären die Straßen so uneben gewesen, dass die Wägen von Melpomene (Tragödie), Thalia (Komödie) und den Feen aufgrund von Erdspalten im Pflaster umgeworfen worden wären; das Leder, Lametta und der sternübersäte Schmuck hätten im Tageslicht eine bedauernswerte Figur abgegeben.“ Diese Prozession sollte sich zur Rotunda bewegen, wo Garrick seine Ode zu musikalischer und choraler Begleitung (dieses Mal komponiert von Arne) zum Besten gegeben und einen Lorbeerkranz auf der Shakespeare-Statue placiert hätte. Danach wäre man abermals zum Rathaus gegangen und hätte diese Statue in einer Nische aufgestellt. Trotz dieser Widrigkeiten trug Garrick die Ode dem durchnässten Publikum schließlich in der Rotunda vor, und sie wurde zu einem großartigen Erfolg. Dibdin selbst, der in späteren Jahren so kritisch gegenüber Garrick war, schrieb, „dass es niemals einen solchen Enthusiasmus gegeben habe, der so leidenschaftlich vermittelt und würdig gefühlt wurde“. Danach fand ein spätes Abendessen statt und ein zweites Konzert, das auf Shakespeare’s Garland basierte, doch blieb der Regen unerbittlich, was die zweite Hälfte des Jubiläums in ein ziemliches Fiasko verwandelte. Garrick verließ Stratford so bald er konnte unter dem Eindruck einer tiefen Verbitterung; er nannte Statford nun „die dreckigste, ungeziemendste, schlechtbezahlteste, erbärmlichste Stadt in ganz Britannien“. Er sollte nie wieder dorthin zurückkehren. Seine persönlichen Verluste während des Festivals beliefen sich auf 2.000 Pfund, eine gewaltige Summe zu jener Zeit, als ein Abend im Pakett im Drury Lane Theatre drei Schillinge kostete (und ein Sitzplatz in der Galerie gerade einen Schilling).

Didbin & Garrick: „The Jubilee“/ James Gillra: „Le Baiser a la Wirtembourg“, 15 April 1797 (detail) / British Museum

Nachdem Garrick seinen Gleichmut zurückgewonnen hatte, fand er gleichwohl Gründe für Optimismus. Drei Dinge vereinigten sich in seinen erfindungsreichen Gedanken: Zum einen erwiesen sich die Lieder von Dibdin als höchst populär und konnten nun umfunktioniert werden. Zum Zweiten hatte Dibdin recht hinsichtlich des Festumzuges; er passte viel besser zu einer spektakulären Präsentation auf der Bühne von Drury Lane. Und zum Dritten machten sich Humoristen im ganzen Land lustig über Jubiläen, und Garrick spürte, dass er jene übertreffen konnte, indem er sich selbst einen furchtbaren Spaß aus seiner eigenen Stratford-Veranstaltung machte. Diese Dinge miteinander verschmelzend, erwuchs die Idee zu seinem The Jubilee, eine kunstvolle Bühnenversion des Umzuges mit Musik und Schauspielszenen aus den Stücken, die in einige komische Szenen der Jubiläumsfeierlichkeiten von Stratford integriert wurde. The Jubilee suggeriert, dass der Umzug tatsächlich stattfand, allerdings mit einem komisch-brillanten Wink zu den tatsächlichen Ereignissen. Garricks zentraler Charakter ist ein Ire, der es zustande bringt, zur falschen Zeit einzunicken und dadurch den Umzug verpasst! Dibdin wurde nun gebeten, einen neuen Text des Jubilee Song zu schreiben, der diesen parodiert (Track 10). The Jubilee hatte seine Uraufführung am 14. Oktober 1769, gerade fünf Wochen nach den Feierlichkeiten in Stratford. Es war ein sofortiger und anhaltender Erfolg und lief allein in der ersten Spielzeit bereits 91-mal, Rekord im 18. Jahrhundert. „Es gab niemals ein Unterhaltungsprodukt, welches in den Logen, im Parkett und in der Galerie so viel Vergnügen bereitete“, schrieb William Hopkins, der Souffleur des Drury Lane. Der Profit entschädigte Garrick für seine Verluste in Stratford mehrfach.

The Jubilee verschwand lange Zeit von den Bühnen. Es wiederzubeleben bedingt eine Reihe von Herausforderungen. Unsere Adaption des Werkes für eine Audioaufnahme erfolgte in zwei Schritten. Zunächst kürzten und vereinfachten wir es, indem wir einen guten Teil der gesprochenen Dialoge herausnahmen, die in keinem Bezug standen zu den Liedern. Garricks verschiedene Örtlichkeiten (das Haus einer alten Dame, eine Straße, die Schenke White Lion, auf dem Lande, eine Straße, auf dem Lande und schließlich Durchsichtigkeit) wurde zu einer einzigen, vereinheitlichten Straßenszene einer klassischen Komödie zusammengelegt. Dies kann ohne ernsthafte Beeinträchtigung der Erzählung erfolgen und demonstriert die Durchführbarkeit einer modernen Produktion mit nur einem einzigen Set. Jeder, der diese gekürzte Fassung im Theater spielen will, muss sich lediglich die Kulisse einer Straße des Stratford im 18. Jahrhundert vorstellen, mit einer Poststelle auf einer Seite der Bühne und dem White Lion auf der anderen, beide mit geeigneten Türen. Das zweite Bühnenbild unserer Fassung war die Vorstellung, wie Dibdin in den 1790er Jahren zu seinem Werk zurückkehrt, um es in seinem eigenen kleinen Sans Souci Theatre in London aufzuführen. Hier konnte er es nicht zustande bringen und es wurde etwas zum Hören, nicht zum Sehen. Dies nimmt viel von der Distanz zwischen dem Publikum von 1769, das eine visuelle Show in einem großen Londoner Theater zu sehen bekam, und dem modernen Hörer der Audioaufnahme im eigenen Zuhause. Im Sans Souci war Dibdin natürlich der Star der Aufführung, dem es aufgrund seines komödiantischen Genies gegeben war, die Personifikation der ganzen Reihe an Charakteren von Garrick selbst zu übernehmen – ein Unterfangen, das hier Simon Butteriss unternimmt.

Didbin & Garrick: „The Jubilee“/ David Chandler , der Autor des Artikels. David Chandler is a professor of English at Doshisha University in Kyoto. His background is in English Romanticism (M. Phil and D. Phil, Oxon), but he has wide-ranging research interests in English and Italian opera. He has edited books on the Italian composers Alfredo Catalani and Italo Montemezzi and published many articles and reviews on British musical theatre, including pioneering accounts of Edward Cympson (1838-1905), Alan Doggett (1936-78) and nineteenth-century musical adaptations of Charles Dickens’s novels. David has recently written a series of commissioned essays, including one on Romantic opera for a book titled Into the Eurozone, and another about Andrew Lloyd Webber for The Oxford Handbook of the British Musical/ Quelle Restrospect Opera

Wir wissen, dass Dibdin noch in den 1790ern von Erinnerungen an das Jubiläum verfolgt wurde, enthält doch sein erster Roman The Younger Brother (1793) ein merkwürdiges Kapitel in Warwickshire mit dem Titel A Jubilee of Hearts, das mit einer seltsamen Mischung aus Bewunderung , Hohn und auch Nostalgie zurückblickt auf Garricks großes Event. Dibdins eigenes tiefes Eintauchen in den Shakespeare-Kult von 1769 muss ihm gewiss besitzergreifende Gefühle gegeben habe, und als er die Hochzeit von Prinzessin Charlotte, der ältesten Tochter von Georg III., mit Friedrich, dem Sohn und Erben des Herzogs von Württemberg, die am 18. Mai 1797 stattfand, zelebrierte, kehrte er zurück zum großen Barden für seine eigene Inspiration. Das war in vielerlei Hinsicht angemessen, nicht zuletzt deswegen, weil Shakespeare in Deutschland mittlerweile genauso bewundert wurde wie in England. Allerdings scheint Dibdins anfängliche Inspiration für Datchet Mead, or The Fairy Court aus dem Fakt erwachsen zu sein, dass Charlotte in Windsor aufgewachsen war, nicht nur dem bevorzugten Sitz der königlichen Familie, sondern auch der Handlungsort von Shakespeares einziges romantischer Komödie auf britischem Boden: Die lustigen Weiber von Windsor, die in Datchet Mead dreimal erwähnt werden. Dies ist Shakespeares unverwechselbare Weise, sich auf Datchet Common zu beziehen, das Gemeindegut in der Umgebung von Windsor Castle. Betrachtet man diese Kombination der Elemente inklusive des Datums, so besteht die faszinierende Möglichkeit, dass Dibdin mit seinem leidenschaftlichen Interesse an Theatergeschichte, auf Informationen gestoßen war, die Shakespeare-Wissenschaftler bis dato nicht berücksichtigt hatten: Der Fakt nämlich, dass ein früherer Herzog Friedrich von Württemberg am 23. April 1597 zum Ritter des Hosenbandordens ernannt worden war, ein Ereignis, das Shakespeare direkt zu seinem Stück inspiriert haben mag mit seinen Referenzen auf England besuchende Deutsche und Zeremonien des Hosenbandordens. Wie auch immer, der Höhepunkt der Lustigen Weiber ist eine Feenszene mit einer Feenkönigin, was als hübsches Kompliment an Elisabeth I. zu deuten ist. Tatsächlich wusste das Publikum, dass die Feen ortsansässige Kinder in Verkleidung waren, doch hatte Shakespeare mit Ein Sommernachtstraum auch ein echtes Feenstück geschrieben – „‘Twas Shakespeare that the Fairies made“ in Queen Mab (Track 4) –, ein Werk, das eine Hochzeit feiert und Königin Elisabeth beglückwünscht. Indem er Einfälle aus diesen Stücken zusammennahm, kam Dibdin zur Grundidee für Datchet Mead: Die Feen würden sich außerhalb von Windsor versammeln, um die königliche Hochzeit zu feiern. An der Spitze dessen stand Shakespeares Beschreibung von Queen Mab in Romeo und Julia, welche Dibdin und Bickerstaffe zur Kantate von 1769 inspiriert hatte.

Datchet Mead wurde am 20. Mai 1797 erstaufgeführt und als Serenade beschrieben. Es handelte sich wahrscheinlich um die ausgedehnteste musikalische Komposition, die Dibdin jemals an seinem eigenen Sans Souci Theatre in London präsentierte. Er hatte dieses 1791 als Veranstaltungsort für „Tischunterhaltungen“ eröffnet, Ein-Mann-Shows mit Liedern und gesprochenen Dialogen. Datchet Mead war in Verbindung mit Valentine’s Day, die Darbietung Dibdins vom 14. Februar 1797. Gelegentlich engagierte er weitere Musiker, so etwa zur Aufführung seiner Ode in Honour oft he Nuptials of Their Royal Highnesses the Prince and Princess of Wales, erstmals gespielt am 21. April 1795. Die Hochzeitsfeier für Charlottes Bruder, den späteren Georg IV., war der offensichtliche Vorgänger von Datchet Mead. Dibdin versuchte offenkundig seine royalistische Grundhaltung in diesem turbulenten Jahrzehnt zu etablieren, in welchem Georg III. eine populäre nationale Figur wurde im Kampf gegen das revolutionäre Frankreich. Was er in der Einleitung der Ode sagt, betrifft fraglos auch Datched Mead: „Ich frohlocke, weil ich ein Engländer bin; weil die wahre Sicherheit der englischen Freiheit, die mich mein Vater lehrte zu ehren, die ich großzügig genieße und welche das höchste Glück meiner Kinder begründet, dadurch gefördert wird.“ Freilich war Dibdin nicht von Natur aus Teil des Establishments, und ein schlauer (und abzuleugnender) Zug von Subversion kann aus Datchet Mead herausgelesen werden. Da ist zum einen die lange Unterbrechung der Feierlichkeit, verursacht durch die Fee Fub, eine Rolle, die Dibdin unzweifelhaft selbst übernommen hätte. Johnsons Dictionary gibt zwei Definitionen von fub, keine besonders fein: aufschieben und plumper, molliger Junge. Zum Zweiten war Friedrich von Württemberg für seinen immensen Umfang bekannt, wie in einer Reihe grimmiger Karikaturen von James Gillray ersichtlich wir – man betrachte Le Baiser a la Wirtembourg (Der württembergische Kuss). Alle drei Referenzen auf die Lustigen Weiber in Datchet Mead beziehen sich auf Instruktionen an die Dienerschaft, dass ein amouröser fetter Ritter aus Windsor in schmutziger Wäsche getragen und in den dortigen Schlammgraben geworfen werden soll. Dibin kann hier so gedeutet werden, dass er eine wenig schmeichelhafte Assoziation zwischen Friedrich und Falstaff herstellen wollte. David Chandler/ aus dem Englischen, von Daniel Hauser

Eine andere Meinung:

Eine andere Meinung:

Erstaunlich ist, dass sowohl der König wie sein Liebhaber von dunklen Stimmen gesungen werden, die man, wenn man das Libretto zunächst nicht zur Verfügung hatte, nicht von vornherein voneinander unterscheiden kann. Insbesondere dem Gaveston hätte eine Tenorstimme gut angestanden, allerdings versteht man die Wahl des Komponisten besser, wenn man zu der Szene gelangt, in der der bereits tote Liebhaber dem König in der Person des Stranger seinen nahenden Tod verkündet.

Erstaunlich ist, dass sowohl der König wie sein Liebhaber von dunklen Stimmen gesungen werden, die man, wenn man das Libretto zunächst nicht zur Verfügung hatte, nicht von vornherein voneinander unterscheiden kann. Insbesondere dem Gaveston hätte eine Tenorstimme gut angestanden, allerdings versteht man die Wahl des Komponisten besser, wenn man zu der Szene gelangt, in der der bereits tote Liebhaber dem König in der Person des Stranger seinen nahenden Tod verkündet.

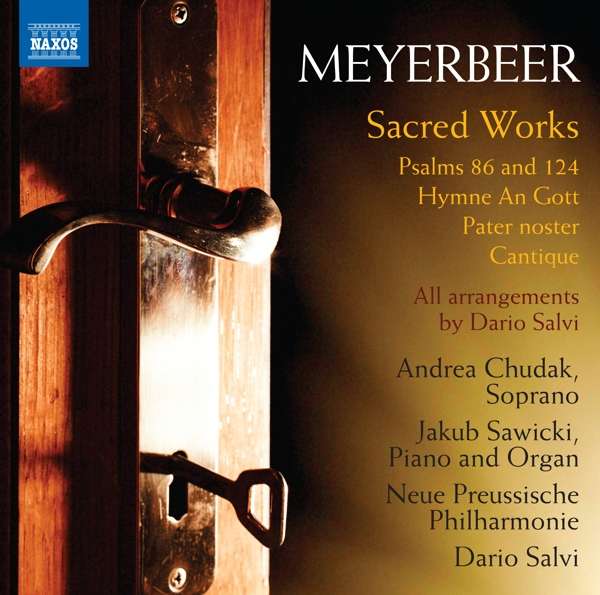

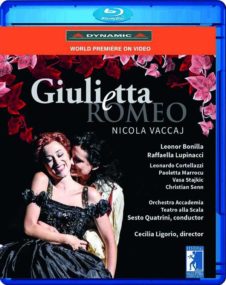

Sie stammt nicht von Bellini oder Donizetti, sondern von

Sie stammt nicht von Bellini oder Donizetti, sondern von  Viel Leidenschaft und Hingabe: Obwohl die Neuaufnahme in einigen Foren als Weltersteinspielung angekündigt wurde, hat es schon einen CD-Mitschnitt aus Jesi von 1996 gegeben. Da erschien mir das Werk unendlich langweilig, obwohl die Sängerriege gar nicht so schlecht war. Aber die Reprisen waren gekürzt und das Orchester zu tumultös. Und jetzt – das ist wirklich ein kleines Wunder – kann man in diesem Mitschnitt erleben, wie eine gut gemischte Sängergarde aus angehenden Stars und Kräften kleinerer Häuser mit viel Leidenschaft und Hingabe an ihre Grenzen geht und dem Werk echtes Leben einhaucht.

Viel Leidenschaft und Hingabe: Obwohl die Neuaufnahme in einigen Foren als Weltersteinspielung angekündigt wurde, hat es schon einen CD-Mitschnitt aus Jesi von 1996 gegeben. Da erschien mir das Werk unendlich langweilig, obwohl die Sängerriege gar nicht so schlecht war. Aber die Reprisen waren gekürzt und das Orchester zu tumultös. Und jetzt – das ist wirklich ein kleines Wunder – kann man in diesem Mitschnitt erleben, wie eine gut gemischte Sängergarde aus angehenden Stars und Kräften kleinerer Häuser mit viel Leidenschaft und Hingabe an ihre Grenzen geht und dem Werk echtes Leben einhaucht.