.

Nur wenige deutsche Opernliebhaber werden André Messager (1853-1929) kennen, den französischen Meister des leichteren Genres namentlich im Paris des ausgehenden Kaiserreichs, damals durchaus ein starker Konkurrent Jacques Offenbachs, dessen Chanson de Fortunio sich mehrfach auf französischen (und gelegentlich auch auf deutschen) Bühnen und auf Tonträgern findet. Messagers Fortunio hingegen fristet ein eher schattiges Dasein. Ein Ausschnitt bei (damals) Pathé und eine ältere Aufnahme unter John Eliot Gardiner mit den Kräften der Opéra de Lyon bei Erato (tres francais und flott gesungen) ließ uns Ausländer ahnen, wie bezaubernd diese Operette, pardon Comédie lyrique (ein feiner Unterschied, der sich nur Fachleuten erschließt) ist, die solide, gelegentlich auch geniale Unterhaltungsware jener Zeit bietet, den heutign B-Movies vergleichbar. Zumal Fortunio 1907 eine bejubelte, theaterwirksame und hochbesetzte Eröffnungspremiere des neuen Chefs der Opéra Comique war, André Messager.

„Fortunio“: Der Komponist André Messager/ Wikipedia

Bei Naxos ist dankenswerter Weise der optische Mitschnitt einer Produktion von der Pariser Opéra Comique herausgekommen, den Rolf Fath nachstehend rezensiert und aus dessen Booklet wir – als Übernahme aus dem Programmheft zur Aufführung 2019 – neben der Kritik von Rolf Fath den einführenden Artikel der Dramaturgin Agnes Ferrier in unserer eigenen Übersetzung von Daniel Hauser ebenfalls nachstehend vorstellen. Auch um eine gewisse Balance zum Übergewicht von Offenbach in jüngster Zeit zu bieten. Voila. G. H.

.

.

Aus dem Programmheft der Opéra Comique übernehmen wir den Artikel zum Werk von Agnes Ferrier mit freundlicher Genehmigung von Naxos: Am 5. Juni 1907 veranstaltete die Opéra Comique ein durch und durch Pariser Ereignis: die Premiere von André Messagers neuem Werk Fortunio. Der Komponist, der den Taktstock im Orchestergraben schwang, war gerade erst zum Direktor der Pariser Opéra ernannt worden!

Sieben Monate bevor er sein neues Amt am Palais Garnier antrat, kehrte Messager in dasjenige Theater zurück, welches Zeuge seines frühen Werdegangs geworden war. Dort war es gewesen, wo er 17 Jahre zuvor Anerkennung erfahren hatte für sein erstes bedeutendes Werk, La Basoche. Und er war dort zwischen 1898 und 1904 ein aufgeklärter und international renommierter musikalischer Leiter gewesen.

Messagers „Fortunio“ an der Opéra comique 2019/ Foto Carecchio

An diesem spezifischen Abend im Jahre 1907 wurde Messager als Dirigent genauso enthusiastisch bejubelt wie als Komponist. Fünf Jahre früher hatte er auf demselben Podium die erfolgreiche Uraufführung von Pelléas et Mélisande dirigiert …

Mit diesen beiden Aktivitäten brachte Messager mehr als jeder andere diese beiden höchst antithetischen Facetten der französischen Musik zusammen. Fortunio erfuhr seine erste Aufführung drei Wochen nach Ariane et Barbe-Bleue von Paul Dukas. Den Operettenkomponist Messager und den Sinfoniker Dukas verband nahezu überhaupt nichts. Zu einer Zeit, in welcher die Sinfonik und die Kammermusik aufblühten, war Messager einer der letzten Komponisten, der seine gesamte Karriere der Oper widmete und um die dreißig Titel produzierte. Nichtsdestotrotz waren er und Dukas Freunde. Und mehr noch: Messager war in der Lage, sowohl Vincent d’Indy als auch Henri Christiné zu schätzen!

Messager war von Natur aus der Komödie zugetan. Selbst seine Bewunderung für Wagner, der in demjenigen Jahr starb, als Messager dreißig wurde, änderte nichts an seinem Kurs. Mit seinem Freund Gabriel Fauré war er einer der „Bayreuth-Pilger“, ohne freilich der Faszination zu erliegen. Ihre Erfahrung führte zu Les Souvenirs de Bayreuth, einer herrlich komischen „Fantasie in der Form einer Quadrille“. Während eine Vielzahl der Älteren versuchte, Wagner zu folgen oder gar zu imitieren, entschied sich Messager als Profession für die Operette, der er ein Gefühl für Dramatik und den Geist der Belle Époque verlieh.

Allgemein als Meister anerkannt, versuchte Messager niemals, in seinen Werken irgendetwas zu beweisen. Sein Dirigierstab verlieh ihm die Freiheit zu tun, wonach es ihm verlangte – Lustspiele deren Leichtigkeit, gegen die Langweile ankämpfend, kompatibel waren mit Raffinesse und gar Tiefgründigkeit.

Messagers „Fortunio“: der 3. Akt der Uraufführung 1917/ BNF

Fortunio ist eine comédie lyrique. Das bedeutet, dass dem Dialog im Libretto ein fortwährender musikalischer Rahmen gegeben ist. Seit dem 6. Jänner 1864 gewährte ein Dekret den französischen Theatern Freiheit; seither war es mögliches, jedes Genre an jedem Ort aufzuführen. Die Opéra Comique hörte auf, sich selbst ausschließlich der komischen Oper zu widmen. Librettisten und Komponisten entwickelten neue Schemata. Mit einem Wink gen Rameaus Platée (seinerzeit als comédie lyrique bezeichnet) belebten Flers, Caillavet und Messager auf diese Weise die Parameter der demi-caractère opéra comique – eines bürgerlichen Schauplatzes, farbenfreudiger Charaktere, einer sowohl schlüpfrigen wie auch romantischen Handlung sowie bezugnehmend auf das Landleben – und injizierten ihr wagnerisches Flair, kombiniert mit einer völlig französischen Orchestertransparenz.

Dem zeitgenössischen Geschmack entsprechend, handelt es sich beim Libretto um eine Adaption eines literarischen Werkes – Le Chandelier von Alfred de Musset. Das Stück hatte musikalisches Potential, welches Offenbach im Jahre 1850 erkannte, als er die Bühnenmusik für die Premiere an der Comédie-Française schrieb.

Musset verlor nie an Aktualität. Er war zwar bereits fünfzig Jahre tot und hatte das Schreiben bereits längere Zeit zuvor eingestellt, doch blieb er nach wie vor populär an der Opéra Comique. Le Chandelier wurde schon 1840 von Auber unter dem Titel Zanetta in Musik gesetzt. 1872 komponierte Offenbach Fantasio und Bizet bearbeitete Namouna in seiner Oper Djamileh. Mussets Werk brachte an der Wende des 19. Jahrhunderts eine dynamisch-romantische Dichte in die Oberschichtengesellschaft ein, und zwar durch die Wirksamkeit seiner Helden, die, um Chateaubriand umzuformulieren, eine leere Welt mit einem vollen Herz bewohnen.

Messagers „Fortunio“: die Sänger der Opera-Comique um die Jahrhundertwende, hinten Mitte links die Sopranistin Marguérite Carré/ BNF

Zu diesem beißenden und gleichwohl zarten von Messager gewählten Theaterstück fügten die bewanderten Librettisten einen erläuternden Eingangsakt hinzu und eine Szene mit einer nächtlichen Feier, die nach der ersten Aufführung gestrichen wurde. Albert Carré, der sowohl Theater- wie auch Operndirektor war, beschreibt die Stimmung dieser Uraufführung, indem er von einer „angenehmen, herzlichen Atmosphäre“ spricht: „»Man hätte glauben können, die Musik sei von Musset selbst«, schrieb mir Robert de Flers. Messager seinerseits war entzückt von seinen Librettisten.“

Carré brachte das Werk mit der Ausstattung von Lucien Jusseaume auf die Bühne. Die Besetzung umfasste einen vielversprechenden Neuling, Fernand Francell, in der Titelrolle sowie die Stars Marguerite Carré als Jacqueline und Lucien Fugère als Maître André wie auch bestimmte Sänger der ersten Aufführung des Pelléas: Hector Dufranne, der den Golaud gesungen hatte, in der Rolle des Clavaroche und Jean Périer, der den Pelléas übernommen hatte, als Landry. Henri Busser, Messagers Nachfolger als Dirigent des Orchesters, überließ dem Komponisten den Taktstock. Im Publikum sitzend, applaudierte er an der Seite von Debussy, Hahn und Pierné, die, wie er feststellt, „alle begeistert waren von dieser leichten, launigen Musik“ – Musik, die Fauré in Le Figaro preisen sollte.

Was beweist der Erfolg von Fortunio im Jahre 1907? Dass der Geist der opéra comique fortdauerte und dass dieselbe Veränderungen im französischen Theaterleben adaptierte, wie etwa ihre Öffnung hin zu italienischen und deutschen Komponisten. Im Wesentlichen blieb die Opéra Comique das führende Opernhaus Frankreichs, wenn es um Opernpremieren ging – ein Lebenssaft, der sowohl unabdingbar war für das Befinden des musikalischen Lebens wie auch für die Gesundheit der Opéra selbst, welche personell besser ausgestattet war, aber weniger Freiräume genoss.

Mit dem Monbinne-Preis der Académie des beaux-arts als beste opéra comique gekrönt, hielt sich Fortunio bis 1948 im Repertoire, ehe er 2009 mit unserer Produktion von Louis Langrée und Denis Podalydès wiederaufgenommen wurde. Agnes Terrier/ Übersetzung Daniel Hauser

.

Und nun die Rezension zur Neuaufnahme des Videos von Rolf Fath. Wenn es so etwas wie eine männliche Landpomeranze gibt, dann ist es Fortunio. Ein Bruder der Manon, der sich mit einem ähnlich kleinen Liedchen wie diese (Je suis encorne tout étourdie) vorstellt, „Je suis très tendre“. Fortunio, der von seinem Onkel als Schreiber bei Maître André untergebracht wird, ist schüchtern. Aber er entwickelt sich im Lauf der vier Akte – die in Koproduktion mit Nancy entstanden Inszenierung der Opéra-Comique aus dem Dezember 2019 wählte die Fassung in vier statt fünf Akten (Naxos DVD 2.110672) – zu einem rechten Filou. Messagers 1907 an eben diesem Ort uraufgeführte Comédie lyrique führt die fast zehn Jahre zuvor in Opéra-comique Veronique 1892 kreierte Stimmung provinzieller Bürgerlichkeit fort. Denis Podalydès, brillanter Schauspieler und Sociétaire der Comédie-Française, belässt die Geschichte um Andrés Gattin Jacqueline in der Zeit des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Eric Ruf hat dazu viele allerliebste Szenerien gebaut, darunter gleich zu Beginn den Promenadeplatz vor der Kirche, den er in eine stimmungsvolle winterliche Atmosphäre taucht und mit gut gekleideten Militärs und der besseren Gesellschaft bevölkert; man trägt Pelz und trotz des Schnees kunstvolle Hutkreationen (Kostüme immerhin von Christian Lacroix).

Und nun die Rezension zur Neuaufnahme des Videos von Rolf Fath. Wenn es so etwas wie eine männliche Landpomeranze gibt, dann ist es Fortunio. Ein Bruder der Manon, der sich mit einem ähnlich kleinen Liedchen wie diese (Je suis encorne tout étourdie) vorstellt, „Je suis très tendre“. Fortunio, der von seinem Onkel als Schreiber bei Maître André untergebracht wird, ist schüchtern. Aber er entwickelt sich im Lauf der vier Akte – die in Koproduktion mit Nancy entstanden Inszenierung der Opéra-Comique aus dem Dezember 2019 wählte die Fassung in vier statt fünf Akten (Naxos DVD 2.110672) – zu einem rechten Filou. Messagers 1907 an eben diesem Ort uraufgeführte Comédie lyrique führt die fast zehn Jahre zuvor in Opéra-comique Veronique 1892 kreierte Stimmung provinzieller Bürgerlichkeit fort. Denis Podalydès, brillanter Schauspieler und Sociétaire der Comédie-Française, belässt die Geschichte um Andrés Gattin Jacqueline in der Zeit des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Eric Ruf hat dazu viele allerliebste Szenerien gebaut, darunter gleich zu Beginn den Promenadeplatz vor der Kirche, den er in eine stimmungsvolle winterliche Atmosphäre taucht und mit gut gekleideten Militärs und der besseren Gesellschaft bevölkert; man trägt Pelz und trotz des Schnees kunstvolle Hutkreationen (Kostüme immerhin von Christian Lacroix).

Die Geschichte geht so: Fortunio findet seine Anstellung erst erstrebenswert, als er Jacqueline erblickt. Jacqueline geht jedoch auf die Annäherungsversuche des Capitaines Claveroche ein, und beide nutzen gegenüber Jacquelines eifersüchtigen Mann André den Schreiber Fortunio als „Chandelier“, sprich „Leuchter“ und Ablenkungsmanöver. Fortunio schwört Jaqueline, für sie in den Tod zu gehen. Auch dann noch, als er bemerkt, wie er missbraucht wird. Jacqueline ist gerührt. Messager setzt dies so geschmeidig in Musik um, dass die Szenen für sich sprechen. Und Podalydès inszeniert den Wirrwarr so leichtfüßig, wie er es bei Labiche- oder Feydeau-Aufführungen an der Comédie-Française gelernt hat, mit viel Sinn für Details und die Schwächen der Figuren und einer selbstverständlichen Bewegtheit, wie sie zu Messagers liebeswürdig elegantem, doch etwas ereignislosen Singparlando passt, geradezu rührend in der Schlafzimmerszene, wo sich Jacqueline und André über ihre geschwundene Leidenschaft auseinandersetzen.

Der stimmliche angegraute Franck Leguerinel schaut dabei mehr auf den Dirigenten als auf seine jüngere Frau. Wie auf den Bariton Leguerinel trifft man an der Opéra-Comique stets auf die nie unrechte, doch gleichförmige Anne-Catherine Gillet, die es als tantchenhafte Jacqueline faustdick hinter den Ohren hat und kaum nach dem Verschwinden des Gatten den Liebhaber aus dem Schrank zaubert. Als Frau mit Erfahrung ist sie eine Erzieherin in Liebesdingen für den jungen Fortunio, der im leichtgewichtigen Tenor Cyrill Dubois einen naiv-charmanten Interpreten hat, der gelegentlich, so in seinem fast exaltierten „Si vous croyez je je vais dire que j’ose aimer!“, stimmlich seine Grenzen streift und seinen süßen Ton verliert. Jean-Sébastien Bou empfiehlt sich mit seinem kleinen Bariton für die nicht zentralen Partien des französischen Repertoires. Zu nennen wäre unter den weiteren von Louis Langrée subtil und feinsinnig animierten Beteiligten noch Sarah Jouffroy als Gertrude. Insgesamt zeigt sich im gewinnenden Spiel aller sowie in den liebevoll konventionellen Bildern aus der französischen Provinz die erfahrene Hand des Comédiens Podalydès, der zwei Jahre zuvor an dem Haus bereits den Comte Ory gemacht hatte. Rolf Fath

Der stimmliche angegraute Franck Leguerinel schaut dabei mehr auf den Dirigenten als auf seine jüngere Frau. Wie auf den Bariton Leguerinel trifft man an der Opéra-Comique stets auf die nie unrechte, doch gleichförmige Anne-Catherine Gillet, die es als tantchenhafte Jacqueline faustdick hinter den Ohren hat und kaum nach dem Verschwinden des Gatten den Liebhaber aus dem Schrank zaubert. Als Frau mit Erfahrung ist sie eine Erzieherin in Liebesdingen für den jungen Fortunio, der im leichtgewichtigen Tenor Cyrill Dubois einen naiv-charmanten Interpreten hat, der gelegentlich, so in seinem fast exaltierten „Si vous croyez je je vais dire que j’ose aimer!“, stimmlich seine Grenzen streift und seinen süßen Ton verliert. Jean-Sébastien Bou empfiehlt sich mit seinem kleinen Bariton für die nicht zentralen Partien des französischen Repertoires. Zu nennen wäre unter den weiteren von Louis Langrée subtil und feinsinnig animierten Beteiligten noch Sarah Jouffroy als Gertrude. Insgesamt zeigt sich im gewinnenden Spiel aller sowie in den liebevoll konventionellen Bildern aus der französischen Provinz die erfahrene Hand des Comédiens Podalydès, der zwei Jahre zuvor an dem Haus bereits den Comte Ory gemacht hatte. Rolf Fath

.

Messagers „Fortunio“: die Autorin Agnes Ferrier/ OC

Die Autorin: Agnès Terrier est conseillère artistique et dramaturge de l’Opéra Comique depuis 2007. Elle s’occupe plus particulièrement de l’édition des programmes de salle, des activités de recherche autour des productions comme de l’institution, de la coordination des colloques, de l’organisation et de l’animation de rencontres et de conférences autour des spectacles. Elle est par ailleurs professeure de diction française auprès des chanteurs et chanteuses au Conservatoire national supérieur de musique de Paris depuis 2002. Agrégée et docteure ès Lettres, premier prix de recherche en Culture musicale du CNSMDP, elle est spécialiste de l’art lyrique en France, en particulier des liens entre écriture poétique et écriture musicale entre 1870 et 1914. Elle a travaillé pour le Festival d’Aix-en-Provence (2005- 2009), et auparavant pour l’Opéra de Paris (1999-2004). Elle a publié pour l’Opéra Le Billet d’Opéra (Flammarion, 2000) et la monographie L’Orchestre de l’Opéra de Paris (La Martinière, 2003 ;

Prix des Muses du beau livre en 2004). Pour l’Opéra Comique, elle a publié avec A. Dratwicki, les actes des colloques L’Invention des genres lyriques français et leur redécouverte au XIXe siècle (2010) et Le Surnaturel sur la scène lyrique (2012, Symétrie) ; avec J.-Chr. Branger le collectif Massenet et l’Opéra-Comique (2015, Publications de l’Université de Saint-Étienne) ; enfin les catalogues des deux expositions du tricentenaire De Carmen à Mélisande, drames à l’Opéra Comique (2015, Petit-Palais/Paris Musées) et L’Opéra Comique et ses trésors (2015, Centre national du Costume de Scène/Fage éditions). Originaltext: Agnès Terrier / Opéra Comique 2019

.

.

Dank an Naxos und die Autorin, Foto oben ein Ausschnitt aus der Produktion der Opéra Comique 2019/ Foto Naxos/ J. Carecchio/ Opéra Comique Paris; Weitere Information zu den CDs/DVDs im Fachhandel, bei allen relevanten Versendern und bei www.naxosdirekt.de.

.

Eine vollständige Auflistung der bisherigen Beiträge findet sich auf dieser Serie hier.

Nach einer Ouvertüre, bestehend aus zwölf Grundlagentexten, folgen „in zehn Kapiteln 409 Texte, die jeweils von zeitlich (annähernd) genau zu lokalisierenden Ereignissen, Werken oder Leistungen im Musikleben ausgehen und von diesen Ansatzpunkten aus auch orts- und zeitübergreifende Zusammenhänge beleuchten. Diese Essays werden stets von Stichwörtern zu politischen, militärischen, technischen, zivilisatorischen und kulturellen Begebenheiten im jeweiligen Jahr eingeleitet“. Auch das hört sich komplizierter an als es tatsächlich ist.

Nach einer Ouvertüre, bestehend aus zwölf Grundlagentexten, folgen „in zehn Kapiteln 409 Texte, die jeweils von zeitlich (annähernd) genau zu lokalisierenden Ereignissen, Werken oder Leistungen im Musikleben ausgehen und von diesen Ansatzpunkten aus auch orts- und zeitübergreifende Zusammenhänge beleuchten. Diese Essays werden stets von Stichwörtern zu politischen, militärischen, technischen, zivilisatorischen und kulturellen Begebenheiten im jeweiligen Jahr eingeleitet“. Auch das hört sich komplizierter an als es tatsächlich ist.

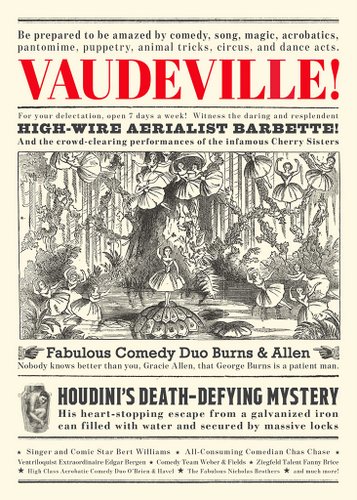

prominente Vaudeville-Darsteller, um ihre Porträts auf Notendeckblättern zu verwenden, wodurch Musiktitel quasi empfohlen wurden. Tanzmoden wie der Two-Step, der Foxtrott, der Shimmy, der Tommy, der Texas-Tommy etc. wurden alle zuerst in Vaudevilles eingeführt.

prominente Vaudeville-Darsteller, um ihre Porträts auf Notendeckblättern zu verwenden, wodurch Musiktitel quasi empfohlen wurden. Tanzmoden wie der Two-Step, der Foxtrott, der Shimmy, der Tommy, der Texas-Tommy etc. wurden alle zuerst in Vaudevilles eingeführt.

Und nun die Rezension

Und nun die Rezension  Der stimmliche angegraute

Der stimmliche angegraute

On

On