Erwachen: Diesen Titel haben der Tenor Robert Pohlers und sein Begleiter Friedrich Praetorius ihrer CD mit Liedern von Felix Mendelssohn Bartholdy gegeben. Sie ist bei Genuin erschienen (GEN 21746). Die genaue Anzahl der Lieder im Schaffen des Komponisten ist offenbar auch mehr als einhundertsiebzig Jahren nach seinem Tod ungewiss. Derzeit sind etwas einhundertdreißig Titel erfasst, lässt Holger Schneider, der Autor des Booklet-Textes wissen. „Dies hängt in erster Linie mit den Umständen ihrer Entstehung zusammen.“ Viele der Lieder seien für Jubelfeste, als kleine Geschenke, als handschriftliche Kopie in Albumblättern oder Stammbüchern entstanden. Mendelssohn habe „heillosen Respect vor dem Druck gehabt“. Er wird weiter mit den Worten zitiert, so lange an seinen Kompositionen korrigieren zu müssen, „bis ich’s nicht mehr besser zu machen weiß“. Etliche Gesänge seien überdies „keineswegs für professionelle Sänger gedacht“ gewesen, so Schneider. Vielmehr habe Mendelssohn kompositorisch Rücksicht „auf die sängerischen Fähigkeiten manch eines ambitionierten Talents“ genommen.

Das gilt natürlich nicht für den 1994 in Leipzig geborenen Pohlers, der auf dem Cover der CD rechts zu sehen ist. Der hat eine musikalische Ausbildung hinter sich wie sie gründlicher nicht sein kann. Mit zehn Jahren wurde er in den Thomanerchor aufgenommen, blieb bis 2013 und trat in diesen Jahren auch schon solistisch hervor. Es schloss sich ein Gesangsstudium an der Leipziger Musikhochschule an, die den Namen Felix Mendelssohn Bartholdy trägt. Der Komponist hatte seine letzten Jahre in dieser Stadt verbracht und deren musikalisches Leben entscheidend geprägt. Er starb 1847 mit nur achtunddreißig Jahren wenige Monate nach seiner geliebten Schwester Fanny. Begraben wurde er bei den Seinen in Berlin. Gleich Pohlers begann auch der zwei Jahre jüngerer Pianist Praetorius, der aus der Lutherstadt Wittenberg stammt, seine Ausbildung bei den Thomanern. Als 1. Präfekt des Chores nahm er Dirigierunterricht beim damaligen Thomaskantor Georg Christoph Biller. Dieses Fach belegte er anschließend auch an der Musikhochschule „Franz Liszt“ in Weimar. Um den musikalischen Nachwuchs muss man sich also keine Sorgen machen. Bei aller persönlichen Begabung stehen Pohlers und Praetorius auch für das erfolgreiche Wirken deutscher Ausbildungsstätten.

Für ihre erste gemeinsame CD haben sie sich ein Programm ausgedacht, mit dem sie durch die Natur wandern – beginnend im Frühling, endend im Winter, welcher „trotz oder gerade wegen seiner Kälte oft auch an Heimat und Vertrautes erinnert“, schreiben sie in einem gemeinsamen Vorwort für das Booklet. Es wird beim Vortrag nicht mit Gefühlen gespart. Pohlers verfügt über einen sehr leichten und hohen Tenor, der genau richtig ist für Mendelssohns lyrische Erfindungen. Es ist, als ob er die Stimme schweben lässt. Sein Vortrag ist so beweglich, dass er sich stets den jeweiligen inhaltlichen Situationen, die nicht selten ein Wechselbad der Emotionen sind, anpassen kann. Dabei folgt ihm sein Pianist bis in jeden Winkel, setzt aber auch die eigenen Akzente so, dass sich der Sänger dem Klavier anpassen muss. Das macht die Interpretation so frisch. Schließlich war der Komponist bei der Arbeit an einigen Liedern des Programms so alt wie seine Interpreten jetzt. Jugend unter sich mit ihren Empfindungen, Träumen und Nöten. Für die Interpretation liegt darin ein so interessanter wie sympathischer Ansatz.

Mit gut einer Dreiviertelstunde hält sich der zeitliche Rahmen auf der CD in Grenzen. Das Thema ist erschöpfend behandelt und wird – so gern ich noch weiter zugehört hätte – nicht überstrapaziert. Gesungen werden siebzehn Lieder, darunter Das erste Veilchen, Morgengruß, Im Herbst, Abendlied und Nachtlied. Gut, dass auch die Texte abgedruckt sind. Für das Verständnis wäre das nicht nötig gewesen. Pohlers hat offenkundig schon in der Thomasschule sehr gut gelernt, immer verständlich zu singen. Für jedwedes Liedgut ist das eine unverzichtbare Voraussetzung. Er hat das Zeug, sich als Liedsänger einen Namen zu machen. Durch die von Mendelssohn gewählten literarischen Vorlagen treten auch vergessene Dichter aus ihren Schatten hervor. So einer ist der in Leipzig wirkende Adolf Böttger (1815-1870), der auch im Booklet als der „vergessene Poet der Romantik“ genannt wird. Er hinterließ ein umfängliches Werk. Ein Gedicht von ihm soll Robert Schumann zu seiner Frühlingssinfonie inspiriert haben. Mendelssohn vertonte sein Gedicht Im Frühling, das Pohlers betont versonnen darbietet. Wer heute das Internet nach Böttger durchsucht, wird zuerst auf seine Übersetzungen von Lord Byron ins Deutsche aufmerksam. Rüdiger Winter

Mit Lukas Cranachs Zeitgenossen und Kollegen Mathis

Mit Lukas Cranachs Zeitgenossen und Kollegen Mathis

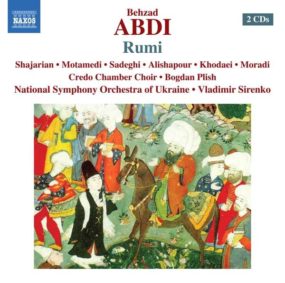

Der bezwingende Ton wiederholt sich in ihrer zweiten Begegnung, deren mystischer Zug durch den anschließenden rituellen Shema unterstrichen wird, der eine Element der spirituellen Trancetänze ist. In der letzten Szene schlagen Rumi und seine Anhänger, denen der Geist des tanzenden Shams erschienen war, die mongolischen Feinde durch ihren Tanz in die Flucht – „As if the weapon of these people against the enemy is the message of love of the God and their power looks fiercely for the enemy“ – und Rumi verkündet seine Botschaft „Let us gild this world of dirt with gold /Come! Let us be the early spring of Love!“. Abdi gelingen geradezu plastische theatralisch Szenen, bei den er auch auf seine Erfahrungen als Filmkomponist zurückgreifen kann, die auch naive Hörer unmittelbar anzusprechen vermögen.

Der bezwingende Ton wiederholt sich in ihrer zweiten Begegnung, deren mystischer Zug durch den anschließenden rituellen Shema unterstrichen wird, der eine Element der spirituellen Trancetänze ist. In der letzten Szene schlagen Rumi und seine Anhänger, denen der Geist des tanzenden Shams erschienen war, die mongolischen Feinde durch ihren Tanz in die Flucht – „As if the weapon of these people against the enemy is the message of love of the God and their power looks fiercely for the enemy“ – und Rumi verkündet seine Botschaft „Let us gild this world of dirt with gold /Come! Let us be the early spring of Love!“. Abdi gelingen geradezu plastische theatralisch Szenen, bei den er auch auf seine Erfahrungen als Filmkomponist zurückgreifen kann, die auch naive Hörer unmittelbar anzusprechen vermögen. Das gleiche Erfolgsrezept wendete Abdi auch bei seiner nächsten Oper

Das gleiche Erfolgsrezept wendete Abdi auch bei seiner nächsten Oper