.

Das Gedenkjahr für Camille Saint-Sains, zu dessen 100. Todestag auch Arte einen spannenden Beitrag sendete (inklusive des Hinweises auf seine häufigen Reisen nach Algier und den Jungs dort), zieht sich in das neue Jahr 2022 hinein. Die verdienstvolle Firma Palazzetto Bru Zane legt mit einer zweiten, nun modernen Studio-Einspielung der Oper Phryné nochmal nach, auch wenn man sich als Opernfan doch fragt, ob es nun mit Saint-Saens nicht langsam genug ist. Merkwürdiger Weise beharrt der Künstlerische Direktor des Palazzetto, Alexandre Dratwicki, auf der mehr als ausgiebigen Pflege eben dieser Epoche der gewissen Schwerblütigkeit (um nicht zu sagen Soßigkeit) der französischen Oper. Wäre es mit Les Barbares, La Princesse Jaune, Le timbre d´argent und der Proserpine (alle besprochen bei operalounge.de) sowie der „Le Prix de Rome“-Buch-CD-Edition nicht genug der „unbekannten Werke“ dieses Komponisten gewesen? Zumal gerade nun Samson et Dalila sehr häufig gegeben wurde. Und bereits vor dem 32-CD-Kasten bei Warner mit Ascanio aus Genf (Buch-CD-Edition bei der Firma B Records (LBM 013/ 3) eine ebenfalls absolut nie gespielte Oper des Komponisten vorliegt. Und eine mehr als zweifelhafte Version der Fredegonde aus Dortmund vom letzten Jahr wird hoffentlich nicht folgen. Aber man wird der französischen Wagner-inspirierten Schwerblütigkeit doch etwas müde … Zumal die leichtgeschlagene Unterhaltung Reinaldo Hahns oder Hervés beim Palazetto mehr die Operettenfreunde interessiert und eine andere Hörerschaft bedient.

.

Der Komponist Camille Saint-Saens/ Wiki

Zunächst also die „neue“ Phryné, die ja Sammlern wie La Princesse jaune nicht unbekannt ist, haben sie doch die alte Aufnahme des französischen Rundfunks in der historischen Aufnahme von 1960 zu Hause (Duval,Sautereau, Gressier; meist gekoppelt mit La Princesse jaune – und beide wirklich authentisch gesungen; MRF und andere). Aber natürlich nicht mit den Rezitativen von Jules Massenet, wie hier beim Palazetto, was den Export in nicht-französisch-sprachige Länder vereinfacht und sicher den Sängern entgegenkommt, die meist nicht gerne auf der Bühne sprechen.

Die Sänger der Uraufführung waren namhafte Größen des damaligen französischen Musiktheaters, darunter die Sopranistin Sibyl Sanderson (1865-1903), die auch wegen ihrer Schönheit gerühmt wurde und für die Saint-Saëns diese Partie eigens komponiert hatte. Lampito, der Sklave der Phrynè wurde von der Sopranistin Buhl gesungen, Archont Dicéphile vom Bass Lucien Fugére (1848-1935), Nicias, der Neffe des Dicéphile von Tenor Edmond Clément (1867-1928), die Demarchen Cynalopex und Agoragine von den Tenören Barnolt, eigentlich Paul Fleuret (1839-1900) und Bass Jean Périer (1869-1954) sowie der Herold von Bariton Lonati. Hinzu kam der Chor als Volk, Sklaven, fahrende Sänger*innen, Tänzer*innen, Flöten- und Tamburinspieler sowie Soldaten. Die Uraufführung dirigierte der Komponist, Dirigent und Geiger Jules Danbé (1840-1905), die Kostüme stammten von Th. Thomas und das Bühnenbild von Rung et Chaperon. (zitiert aus: Claudia Behn, 2021, Repertoire & Opera Explorer)

.

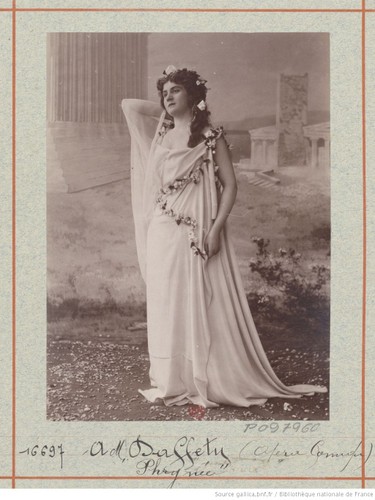

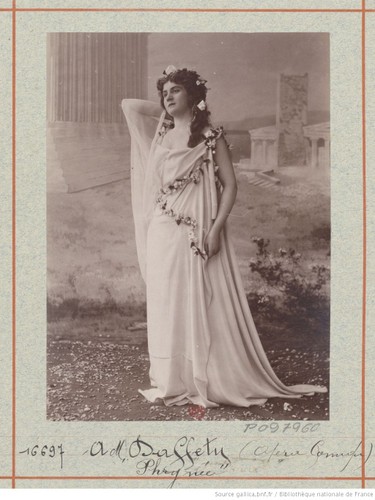

Die ebenso berühmte wie „riskante“ amerikanische Starsängerin Sibyl Sanderson als Phryné (1893)/ Wikipedia

Nachdem 2021 die erste Gesamtaufnahme von Saint-Saens´ Opéra Comique Phryné im Studio mit den gesungenen Rezitativen von Messager statt der gesprochenen Dialoge der Uraufführung (Salle Favart, 24. Mai 1893) aufgenommen wurde, beschloss also der Palazzetto Bu Zane, dieses Werk der Reifezeit des Komponisten im Auditorium des Louvre am 24. Juni 2021 wieder aufleben zu lassen. Das Pariser Konzert wurde jedoch wegen der Pandemie abgesagt, aber Phryné fand dennoch ein Publikum am 3. Juli 2021 in der Oper von Rouen in der Normandie, mit dem Team der Plattenaufnahme, geleitet von Hervé Niquet. Die Pariser Aufnahme bietet nun eine Gelegenheit, dies kurze Werk wiederzuentdecken, das voll von Leben, teils süffisant teils poetisch wirkt und das sowohl seinen Autor wie auch das zeitgenössische Publikum amüsierte.

Die Palazzetto-Einspielung von 2021 liegt als CD im gewohnten vor. Florie ist Phryné, der Palazetto-gewohnte Cyril Dubois dann Nicias, Thomas Dolié singt Dicéphile, Anais Constants den Lampito, Francois Roger ist Cynalopex und schließlioch Patrick Bolleire als Aogoragine und Un Heraut; Hervé Niquet leitet das Orchestre de l´Opéra de Rouen Normandie und den Choeur du Concert Spirituel; ausgestattet ist die Ausgabe wie stets zweisprachig mit einer Einleitung von Alexandre Dratwicki(den wir mit Dank nachstehend in unserer eigenen Übersetzung von Daniel, Hauser wiedergeben) sowie weiteren Beiträgen, diesmal im elganten rosé, tres chic! G. H.

.

.

Scéne de „Phryné“/ Saint-Saens au Théatre Trianon Lyrique acte I/Gallica/BNF

Nun also Alexandre Dratwicki: Phryné war bis zum Ersten Weltkrieg eine der meistgespielten und angesehensten Opern von Saint-Saëns und konkurrierte sogar mit Samson et Dalila. Die im März 1893 fertiggestellte Partitur wurde am 24. Mai desselben Jahres an der Opéra-Comique uraufgeführt. Die Oper erzählt die Liebesaffäre zwischen Nicias und Phryné, die den alten Archon Dicéphile hinters Licht führt, um seine Grausamkeit zu rächen. Saint-Saëns – von dem niemand erwartet hatte, dass er humorvoll schreiben würde – überraschte die Zuhörer mit seinen witzigen Melodien und seiner pikanten Orchestrierung. Zwei Komponisten drückten ihre Bewunderung aus, als sie das kleine Juwel entdeckten: André Messager („Mein Gott, wie köstlich Ihre Darbietung ist!“) und Charles Gounod („Danke für Ihre entzückende Phryné. Ich werde sie durch die Augen hören [jene beiden zweiten Ohren des Musikers] jetzt, da meine Ohren, diese Augen der Musik, davon berauscht sind.‘) Der sofortige Erfolg der Arbeit in Paris verbreitete sich schnell in ganz Frankreich. Um es an Opernhäusern im Ausland bekannt zu machen, veröffentlichte Durand das Werk im Juni 1896 mit von Messager komponierten Rezitativen. Palazzetto Bru Zane bietet nun die Möglichkeit, diese äußerst seltene Fassung zu entdecken.

Die Nachkommenschaft musikalischer Werke ist ein mysteriöses Thema: Nichts erklärt sie wirklich, und selbst die überzeugendsten künstlerischen, wirtschaftlichen oder sozialen Argumente können nur so viel dazu beitragen, ein Gewirr von Reaktionen auf die Vergessenheit zu entwirren, in welche bestimmte Kompositionen geraten sind. Während viele schlechte Partituren, die bei ihren Uraufführungen verhöhnt wurden, sofort scheitern, gibt es andere Opern, die ausgebuht wurden, bevor sie bewundert wurden (Carmen), oder die ein außergewöhnlicher Künstler transzendiert und wieder in das Repertoire aufgenommen hat (Maria Callas in Cherubinis Médée oder Spontinis La Vestale), oder denen die musikwissenschaftliche Beharrlichkeit einen Glanz verliehen hat, den sie bei der Uraufführung nicht erreichen konnten (u. a. Gounods Cinq-Mars, Godards Dante, Hahns L’Île du rêve). Aber der merkwürdigste Fall sind Werke, die, nachdem sie auf der internationalen Bühne einen deutlichen und anhaltenden Erfolg hatten, später in Vergessenheit geraten. Nun, in dieser Kategorie – zu der Saint-Saëns‘ Phryné gehört – sollte beachtet werden, dass die Opéra-comique die Liste der von der Geschichte im Stich gelassenen Werke anführt. Das liegt sicherlich vor allem daran, dass dieses Genre mit seinen schwer darzubietenden gesprochenen Dialogen unter seiner Mischform aus Theater und Oper leidet. Den Operndilettanten langweilen die gesprochenen Passagen und den Theaterliebhaber verunsichert die dramatische Zeitskala der gesungenen Nummern, deren Text ihm allzu oft entgeht.

Die Nachkommenschaft musikalischer Werke ist ein mysteriöses Thema: Nichts erklärt sie wirklich, und selbst die überzeugendsten künstlerischen, wirtschaftlichen oder sozialen Argumente können nur so viel dazu beitragen, ein Gewirr von Reaktionen auf die Vergessenheit zu entwirren, in welche bestimmte Kompositionen geraten sind. Während viele schlechte Partituren, die bei ihren Uraufführungen verhöhnt wurden, sofort scheitern, gibt es andere Opern, die ausgebuht wurden, bevor sie bewundert wurden (Carmen), oder die ein außergewöhnlicher Künstler transzendiert und wieder in das Repertoire aufgenommen hat (Maria Callas in Cherubinis Médée oder Spontinis La Vestale), oder denen die musikwissenschaftliche Beharrlichkeit einen Glanz verliehen hat, den sie bei der Uraufführung nicht erreichen konnten (u. a. Gounods Cinq-Mars, Godards Dante, Hahns L’Île du rêve). Aber der merkwürdigste Fall sind Werke, die, nachdem sie auf der internationalen Bühne einen deutlichen und anhaltenden Erfolg hatten, später in Vergessenheit geraten. Nun, in dieser Kategorie – zu der Saint-Saëns‘ Phryné gehört – sollte beachtet werden, dass die Opéra-comique die Liste der von der Geschichte im Stich gelassenen Werke anführt. Das liegt sicherlich vor allem daran, dass dieses Genre mit seinen schwer darzubietenden gesprochenen Dialogen unter seiner Mischform aus Theater und Oper leidet. Den Operndilettanten langweilen die gesprochenen Passagen und den Theaterliebhaber verunsichert die dramatische Zeitskala der gesungenen Nummern, deren Text ihm allzu oft entgeht.

Mlle Margyl des Folies-Bergères als Phryné/ Atelier_Nadar/ Gallica/BNF

Natürlich haben die Autoren von Phryné eine Lösung gewählt, die sich bereits bewährt hatte, um den Export des falsch eingeschätzten zweiköpfigen Gebildes außerhalb Frankreichs zu erleichtern: Sie verwandelten den Dialog in ein Rezitativ, wie es bei Carmen, Mignon und Lakmé geschehen war. Und es ist diese Fassung, die von André Messager (auf Wunsch von Saint-Saëns) vervollständigt wurde und welche Palazzetto Bru Zane für unser sechstes CD-Buch, das diesem Komponisten gewidmet ist, einspielen wollte. Doch muss man zugeben, dass die überarbeitete Phryné auch im neuen Glanze ihre für die Opéra-comique so typische Entstehungsgeschichte verrät: ein lebhaftes, aber nie melodramatisches Libretto, pikanter, aber nie übermütiger Humor, ein juste milieu – um es mit einem Begriff zu sagen, der in frühromantischen Diskussionen um die bildenden Künste geläufig ist –, das keine herausragenden Bravour-Arien oder Orchestersätze hervorbringt, die für eine konzertante Aufführung exzerpiert werden und leicht den Status von „Hits“ erreichen könnten, was dem Werk Bekanntheit garantierte und es ins Bewusstsein der breiteren Öffentlichkeit einbrächte. Und es ist eine Tatsache, dass niemand eine der Nummern aus Phryné kennt, da sie in eine einzige Form gegossen ist, seine Teile untrennbar mit dem kontinuierlichen Ganzen verbunden sind.

Saint-Saens: „Phryné“ an der Opéra Comique 1893/ Originalfoto/ Gallica/BNF

Und doch, wie die folgenden Texte erläutern, welchen Triumph diese zweiaktige Oper bei ihrer Uraufführung 1893 in Paris doch erlebte, wie schnell sie sich in der Provinz verbreitete und wie wirkungsvoll ihre italienischen und deutschen Übersetzungen doch waren! Saint-Saëns selbst schrieb am Ende seines Lebens, dass dies eine seiner besten Partituren sei, insbesondere der zweite Akt, den er sowohl von der Form als auch vom Inhalt her als perfekt ansah. Aber der Erste Weltkrieg bedeutete den Abschluss eines Kapitels der Opernkunst, das einige Beobachter für überholt hielten, einen Schlag sowohl für das „historische“ Repertoire von Herold, Boieldieu und Auber als auch für neuere Produktionen wie Phryné.

Saint-Saens: „Phryné“/ Bühnenbild von Chaperon/ Uraufführung/ Gallica/ BNF

Um diese Partitur heutzutage wiederzubeleben und sicherzustellen, dass ihre Qualitäten voll zur Geltung kommen, war es wie immer notwendig, Sänger mit Erfahrung im entsprechenden Stil zu rekrutieren: idiomatisches Französisch (mit seinem berühmten gerollten r, das immer noch Gegenstand von Debatten ist), lebendige Tempi, wirkliche Beherrschung des Vibratos, Verzicht auf italienisch anmutende Effekte (insbesondere Portamento), Bewusstsein für die Tücken des Diphthongs und übermäßige Verdunklung der hellen Vokalklänge (i, é, u). Es erforderte auch einen zielstrebigen Dirigenten, einen Stimmenliebhaber, der den theatralischen Elan der orchestralen Prahlerei vorzieht und darauf achtet, die Darbietungen von Solisten und Chor zu homogenisieren. Bei der Wahl der Besetzung galt es auch, dieses nicht immer berücksichtigte Element zu berücksichtigen: Eine „Aufnahme“-Stimme – die rein bleibt, ohne jede Spur von Unebenheiten, wenn die Präzision des Mikrophons ihre kleinsten Flexionen offenbart – ist oft das Gegenteil einer „Opernhaus“-Stimme, deren Hauptanliegen es ist, Stimmvolumen zu projizieren, manchmal auf Kosten der Textverständlichkeit, und technische Effekte zu multiplizieren, um einen schönen Klangfluss zu gewährleisten. Schließlich brauchten wir ein flexibles, neugieriges und engagiertes Orchester und eine qualitativ einwandfreie Partnerschaft, die wir an der Opéra de Rouen Normandie fanden. Unser Dank gilt ihnen allen, jetzt, wo die entzückende Phryné wieder auf die Bühne gelangt, um Schönheiten zu enthüllen, von denen gesagt wird, dass sie verführerischer sind als diejenigen von Venus selbst. Alexandre Dratwicki, Künstlerischer Leiter, Palazzetto Bru Zane / Übersetzung Daniel Hauser

.

Mlle Daffetye von der Opéra-Comique als Phryné/ Atelier Nadar/ Gallica/BNF

Dazu auch Claudia Behr in Repertoire and Opera: Die musikalische Ausführung des Libretto, das aus zehn Nummern besteht, beginnt mit einer schwungvollen, spritzigen Ouvertüre. Kennzeichen sind eine große Leichtigkeit und Durchsichtigkeit der Orchestrierung durch sparsame Instrumentation, zumeist in aufsteigenden Linien aus vielen Achtel- und Sechzehntelketten, Arpeggien und Staccati sowie auf- und absteigenden Achtelbewegungen in überwiegend hohem Register. Hinzu kommt ein großangelegter Chorpart in ständiger Wechselwirkung mit den Solisten. Das durchweg melodisch und harmonisch wohlklingende Werk besticht durch die virtuosen Koloraturen der Titelpartie Phryné, die für einen lyrischen Koloratursopran angelegt ist, sowie die Gegenüberstellung von stimmlichen Gegensätzen wie Tenor (Nicias) und Bass (Dicephilos) als Gegenspieler, aber auch von Koloratursopran (Phryné) und Bass (Dicephilos). Dieser Kontrast äußert sich auch in der Behandlung der Tempi, für Phryné schnell und lebenslustig, für Dicéphilos langsam und getragen und macht beide als Antipoden in Emotionalität/Liebe und Eigennutz/Egoismus kenntlich. Bestechend der lyrisch, durchscheinende Orchesterklang, wodurch die Singstimmen unweigerlich in den Vordergrund treten, und die stimmungsvoll operettenhafte Einlage für den Chor als lustige Musiker*innen und Tänzer*innen und Nicias mit Tamburin und Harfenklängen. Es entsteht ein „intimer Stimmungszauber“ voller Melodienreichtum, „die Musik ist flüssig und gefällig; von Archaismen […] abgesehen“. Auch die Signale für die musikalische Welt empfinden die Oper als „eine melodiös ansprechende, gefällig und belustigend wirkende Musik.“ (in: Opera and Repertoire; …. vgl. Deutsches Libretto: vgl. Phryné. Komische Oper in zwei Akten, Berlin / Köln / Leipzig etwa 1897, (1)Zeitschrift „Signale für die musikalische Welt, hrsg. von Barthold Senff, 51. Jhg., Leipzig 1893, S. 535. sowie Palazzetto Bru Zane, Bru Zane Mediabase. Phryné (Augé de Lassus / Saint-Saens, 13.04.2021 sowie Palazzetto Bru Zane, 8° Festival Palazzetto Bru Zane Paris, Phryné 13.04.2021./ Abbildung oben: Jean-Léon Gérôme, Phryné revealed before the Areopagus, 1861/Wikipedia).

.

.

Eine vollständige Auflistung der bisherigen Beiträge findet sich auf dieser Serie hier.

Die Nachkommenschaft musikalischer Werke ist ein mysteriöses Thema: Nichts erklärt sie wirklich, und selbst die überzeugendsten künstlerischen, wirtschaftlichen oder sozialen Argumente können nur so viel dazu beitragen, ein Gewirr von Reaktionen auf die Vergessenheit zu entwirren, in welche bestimmte Kompositionen geraten sind. Während viele schlechte Partituren, die bei ihren Uraufführungen verhöhnt wurden, sofort scheitern, gibt es andere Opern, die ausgebuht wurden, bevor sie bewundert wurden (Carmen), oder die ein außergewöhnlicher Künstler transzendiert und wieder in das Repertoire aufgenommen hat (Maria Callas in Cherubinis Médée oder Spontinis La Vestale), oder denen die musikwissenschaftliche Beharrlichkeit einen Glanz verliehen hat, den sie bei der Uraufführung nicht erreichen konnten (u. a. Gounods Cinq-Mars, Godards Dante, Hahns L’Île du rêve). Aber der merkwürdigste Fall sind Werke, die, nachdem sie auf der internationalen Bühne einen deutlichen und anhaltenden Erfolg hatten, später in Vergessenheit geraten. Nun, in dieser Kategorie – zu der Saint-Saëns‘ Phryné gehört – sollte beachtet werden, dass die Opéra-comique die Liste der von der Geschichte im Stich gelassenen Werke anführt. Das liegt sicherlich vor allem daran, dass dieses Genre mit seinen schwer darzubietenden gesprochenen Dialogen unter seiner Mischform aus Theater und Oper leidet. Den Operndilettanten langweilen die gesprochenen Passagen und den Theaterliebhaber verunsichert die dramatische Zeitskala der gesungenen Nummern, deren Text ihm allzu oft entgeht.

Die Nachkommenschaft musikalischer Werke ist ein mysteriöses Thema: Nichts erklärt sie wirklich, und selbst die überzeugendsten künstlerischen, wirtschaftlichen oder sozialen Argumente können nur so viel dazu beitragen, ein Gewirr von Reaktionen auf die Vergessenheit zu entwirren, in welche bestimmte Kompositionen geraten sind. Während viele schlechte Partituren, die bei ihren Uraufführungen verhöhnt wurden, sofort scheitern, gibt es andere Opern, die ausgebuht wurden, bevor sie bewundert wurden (Carmen), oder die ein außergewöhnlicher Künstler transzendiert und wieder in das Repertoire aufgenommen hat (Maria Callas in Cherubinis Médée oder Spontinis La Vestale), oder denen die musikwissenschaftliche Beharrlichkeit einen Glanz verliehen hat, den sie bei der Uraufführung nicht erreichen konnten (u. a. Gounods Cinq-Mars, Godards Dante, Hahns L’Île du rêve). Aber der merkwürdigste Fall sind Werke, die, nachdem sie auf der internationalen Bühne einen deutlichen und anhaltenden Erfolg hatten, später in Vergessenheit geraten. Nun, in dieser Kategorie – zu der Saint-Saëns‘ Phryné gehört – sollte beachtet werden, dass die Opéra-comique die Liste der von der Geschichte im Stich gelassenen Werke anführt. Das liegt sicherlich vor allem daran, dass dieses Genre mit seinen schwer darzubietenden gesprochenen Dialogen unter seiner Mischform aus Theater und Oper leidet. Den Operndilettanten langweilen die gesprochenen Passagen und den Theaterliebhaber verunsichert die dramatische Zeitskala der gesungenen Nummern, deren Text ihm allzu oft entgeht.