Zwei neue Lehár-Bücher in kurzer Zeit? Ach ja, wir haben ja ein Jubiläum! Und tatsächlich, am 30.4. 2020 feierte der Komponist der Lustigen Witwe seinen 150.Geburtstag.

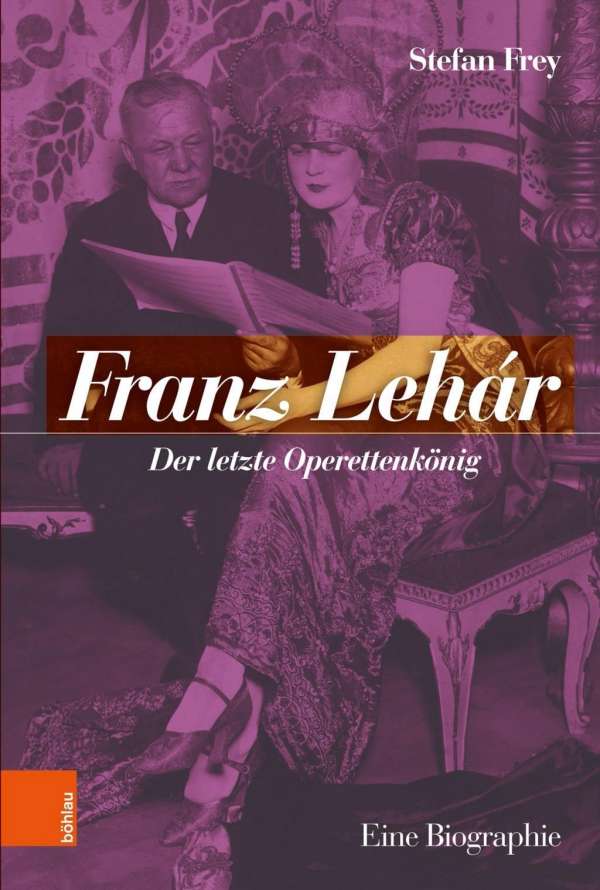

Zwei große Biographien, die von Stefan Frey über Franz Lehár (Der letzte Operettenkönig) und die von Herbert Haffner über Wilhelm Furtwängler sind in den letzten Wochen enorm erweitert wieder aufgelegt worden und bieten sich nicht zuletzt für einen Vergleich darüber an, wie mit im Dritten Reich maßgeblich das kulturelle Leben Bestimmenden nach dem Zusammenbruch umgegangen wurde. Da ist einmal das strenge Urteil vom in amerikanischer Uniform angereisten Klaus Mann, der Künstler wie Richard Strauss oder eben Lehár befragte, wenn nicht gar verhörte, interessant. So meinte er in Bezug auf Furtwängler: „Eine Kultur, die von solchen wiederaufgebaut würde, bliebe besser verschüttet“, nahm es aber Lehár ab, er könne schließlich nichts dafür, dass Hitler seine Lustige Witwe zu seiner Lieblingsoper erklärt hatte. In blindem Entnazifizierungseifer völlig übersehen wurde dabei, dass Furtwängler unzähligen jüdischen Musikern half, sich, wo es nur immer möglich war, vor dem Mitwirken an Parteiveranstaltungen, ja sogar vor dem Hitlergruß „drückte“, während Lehár, wenn auch vergeblich, Mussolini seine letzte Operette Giuditta widmen wollte, nicht mit Ergebenheitsbekundungen gegenüber Hitler und Goebbels sparte und wohl nicht eindringlich genug für im KZ leidende ehemalige Mitarbeiter einsetzte. Dass er bereits in jüngeren Jahren Wilhelm II. eine Tondichtung namens „Fieber“ widmete, wird nur am Rand erwähnt.

1999 erschien Freys Biographie zum ersten Mal, nun ist sie nicht nur wesentlich erweitert und überarbeitet worden, sondern legt den Akzent auch verstärkt auf die Person Franz Lehár. Diese wird gleich zu Anfang regelrecht glorifiziert, indem sie quasi zum neuen König nach dem Hinscheiden von Kaiser Franz Josef, beide gern in Ischl lebend, literarisch gekrönt wird. Das umfangreiche Buch ist leserfreundlich gegliedert, indem umfangreichen Kapiteln, jeweils mit einem Zitat bedacht, nur wenige Seiten umfassende Unterkapitel zugeordnet werden. Die Quellenlage wird als recht desolat dargestellt, da wohl große Teile der umfangreichen, detailgenauen Tagebücher 1945 in Wien geplündert wurden. Dennoch ist das Buch ungeheuer faktenreich, scheut sich auch nicht vor richtungsweisenden Einschätzungen wie der, dass Lehár zwar einerseits eine „ästhetische Konstante“ in Umbruchzeiten darstellte, aber „seismographisch reagiert“ auf Zeitströmungen. Als ein Beispiel wird dabei der Verzicht auf das operettenübliche happy end angeführt.

Das erste Groß-Kapitel widmet sich dem Werdegang „Vom Wunderkind zum Militärkapellmeister“. Da geht es um die umstrittene Schreibweise des Namens, ob mit oder ohne Akzent und falls mit, ob dann auf der ersten oder zweiten Silbe. Das von jedem Bürger des Habsburgereichs geforderte Bekenntnis zu einer der ihm bis 1918 zugehörigen Nationen ist dann mit der Entscheidung für die ungarische Staatsbürgerschaft auch die für den Akzent auf der zweiten Silbe.

Interessant sind die Schilderung der von Kindesbeinen an musikalisch ausgerichteten Erziehung, der Ermutigungen durch Brahms und Dvorak, des Versuchs eines Operneinakters Rodrigo, des Wirkens als Militär- (auch Marine-) Kapellmeister, der ersten Kontakte zu seinem späteren Librettisten Victor Léon.

„Blindlings in die Wiener Operette hineingeraten“ ist nach Meinung des Verfassers ein Lehár, der bis zu seinem Ende nur allzu gern ein Opernkomponist gewesen wäre, immerhin den Triumph erlebte, dass er auch mit seinen Operetten an die Wiener Staatsoper gelangte. In seiner ersten Operette, dem Rastelbinder, steht ein Jude namens Pfefferkorn im Mittelpunkt, was später noch von Bedeutung sein wird, wenn deswegen das Stück umgearbeitet werden muss. Wobei nicht nur ein Jude oder wie in Giuditta ein Fahnenflüchtiger auf der Bühne zum Ärgernis werden können, sondern auch Lehárs fast durchweg jüdische Librettisten und die vielen Sänger, allen voran Richard Tauber, der nicht nur Anspruch auf sein Tauber-Lied im zweiten Akt, sondern auch auf Mitsprache beim Komponieren desselben hat.

Ehe es zum Riesenerfolg der „Jahrhundert-Operette“ Die lustige Witwe kommt, entstehen noch Wiener Frauen, Der Göttergatte (Amphitryon-Stoff), Die Juxheirat. Libretti scheinen zu Lehárs Zeiten von einer Hand in die andere gegangen zu sein, Komiker und Sänger die Theater gewechselt zu haben, Linke und Rechte sich gegen die neue Freizügigkeit, die selbstbestimmte Frau gewendet zu haben. Die Dramaturgie, die Geschichte des Stoffs, seine Abwandlungen werden so detailgenau wie spannend geschildert, auch die Entwicklung des berühmten Walzers „Lippen schweigen“ gehört dazu. Eine wichtige Erkenntnis ist diese: „Die Konflikte kommen nicht mehr von außen, sondern von innen“.

Im folgenden Kapitel geht es um „die erste Globalisierungswelle“ durch die Operette, um weitere Operetten wie Das Fürstenkind oder Zigeunerliebe, um die Grenzziehung zwischen Oper und Operette, ein Lehár Zeit seines Lebens und Wirkens beschäftigendes Thema. Der Graf von Luxemburg und die „Arbeiter“-Operette Eva und damit auch ausführlich die Art des Komponierens, die Lehár pflegt, sind Themen dieses Kapitels, ebenso die Freundschaft mit Puccini, dessen Sohn Lehár sogar dazu bewegen will, nach dem Tod seines Vaters Turandot zu vollenden. Davor ist bereits von Puccinis Bemühen um eine Operette, La Rondine war das Ergebnis, die Rede.

Viele Aussagen von Zeitgenossen, viele Ausschnitte aus Zeitungen, Aufsätzen, viele Primärquellen lassen das Buch als überaus authentisch, überaus nah an seinem Sujet stehend erscheinen.

Plagiatsprozesse sollen ebenfalls zum Leben Lehárs gehören, bei einem derselben sind Puccini, Kienzl und Schreker seine Zeugen.

1916 beginnt die Rivalität zwischen Kálmán und Lehár, wobei die Csardasfürstin den größeren Erfolg zuungunsten des Sternguckers hat. Mit dem Kriegsende 1918 und der Auflösung des Habsburgerreichs beginnt die Hinwendung zur „Verzichts-Operette“. Die gelbe Jacke, später zu Das Land des Lächelns umgearbeitet, lässt es noch zu einer Versöhnung der Kulturen kommen. Inflation und 30% Luxussteuer scheinen das Ende der Operettentheater zu besiegeln.

Dank eines geschickten Aufbaus, der unterschiedliche Gesichtspunkte einander abwechseln lässt, ebenso unterschiedliche Arten der Darstellung anbietet, ermüdet das Lesen des umfangreichen Buchs nicht, sondern es bleibt anregend, ja ausgesprochen spannend. Hinter der Schilderung des Lebens und Wirkens des Komponisten wird der Horizont des gesamten Zeitgeschehens sichtbar, so ist ein Kapitel auch zu Recht „Das wahre Zeitalter“ überschrieben.

Paganini und Friederike, ebenso der „Zarewitsch“, dessen Libretto eigentlich Mascagni zugedacht war, werden dem Leser nahe gebracht, es wird untersucht, wie viel Goethe in der Operette um die Pfarrerstochter aus Sesenheim steckt, und immer wieder dürfen Carl Kraus und Adorno sich kritisch äußern.

Interessant ist die nicht von der Hand zu weisende Meinung, die moderne Oper habe Teile des Publikums zur auf angenehmere Art zu konsumierende Operette getrieben. Das kann Adorno nur deswegen trösten, weil dadurch das Geld für die Aufführung von Wozzeck und Mahagonny zuungunsten von Mignon und Margarethe eingespielt würde.

Ein Treuebekenntnis Taubers gegenüber den Nazis, der Skandal um den Bruder Anton im Wiener Griechenbeisl, Rosenbergs Hetzkampagnen, Lehárs Widmung zu Hitlers Geburtstag, 1945 gefunden von einem französischen Major, das alles führt zu traurig stimmenden Einsichten in die Zwänge der Zeit zwischen 33 und 45, die für Lehár wegen seiner jüdischen Frau besonders für sein Verhalten bestimmend waren.

So wird das Buch für den Leser zu einer zwar bedrückenden, aber doch ungemein um Wissen und Einsichten (so der, dass „Lehárs Musik mehr weiß als ihr Schöpfer“) bereichernden Lektüre, wozu ein umfangreicher kritischer Apparat, ein Literaturverzeichnis, ein Werkverzeichnis, Bildnachweise und ein Personenregister zusätzlich beitragen. (435 Seiten, 2020 Böhlau Verlag Wien Köln Weimar ; ISBN 978 3 205 21005 4). Ingrid Wanja

In den Vandenhoeck & Ruprecht Verlagen ist aus dem Jubiläums-Anlass Ein Franz-Lehár-Lesebuch mit dem Titel Dein ist mein ganzes Herz erschienen, dass weder den Anspruch auf Vollständigkeit noch auf eine streng chronologische oder systematische Gliederung erhebt, sondern in lockerer Folge in Umfang, Anspruch und Grundhaltung sehr unterschiedliche Artikel anbietet. Die Herausgeber sind Heide Stockinger und Kai-Uwe Garrels, die zwei bzw. drei Artikel zum Unternehmen beisteuern.

In den Vandenhoeck & Ruprecht Verlagen ist aus dem Jubiläums-Anlass Ein Franz-Lehár-Lesebuch mit dem Titel Dein ist mein ganzes Herz erschienen, dass weder den Anspruch auf Vollständigkeit noch auf eine streng chronologische oder systematische Gliederung erhebt, sondern in lockerer Folge in Umfang, Anspruch und Grundhaltung sehr unterschiedliche Artikel anbietet. Die Herausgeber sind Heide Stockinger und Kai-Uwe Garrels, die zwei bzw. drei Artikel zum Unternehmen beisteuern.

Das Geleitwort stammt von Christoph Wagner-Trenkwitz, der in der von ihm gewohnten launigen Art auch einige Seitenhiebe austeilt, so auf die Mussbach-Inszenierung der Staatsoper Berlin, die unter dem Buhgeschrei des Publikums die Lustige Witwe in der Antarktis und nach der Notlandung eines Flugzeugs ansiedelte, und auf Richard Strauss, der angeblich neidisch auf den Operettenkomponisten war. In einem anderen Kapitel findet das immerhin eine Begründung, wenn Goebbels zitiert wird, der den bayerischen Komponisten darauf aufmerksam gemacht haben soll, wie viel populärer der angebliche Rivale aus Ungarn sei.

Die beiden Herausgeber weisen in ihrem Vorwort darauf hin, dass Lehárs letzte Operette, Giuditta, es an die Wiener Staatsoper schaffte und dass Die lustige Witwe den Wendepunkt in der Karriere Lehárs darstellt.

Garrel steuert die Kapitel Die Juxheirat, Brüder ohne den Luxus der Blutsverwandtschaft und eine biographische Übersicht bei. Im ersten der Beiträge geht es um die frühen Jahre des Komponisten, der als Militärkapellmeister begann, wird die Grenze zwischen den Jahren der Goldenen und der Silbernen Operette im Jahr 1900 gezogen und die Berufung als Kapellmeister an das Theater an der Wien beschrieben. Die enge Freundschaft zwischen Lehár und dem Tenor Richard Tauber ist Thema des zweiten Kapitels. Es beschreibt, wie eng die Zusammenarbeit zwischen den Freunden war, dass Tauber maßgeblich an der Entstehung der erfolgreichsten Werke, an Paganini, Zarewitsch, Friederike und Land des Lächelns beteiligt war, man quasi gemeinsam die berühmten Tauber-Lieder in auch nächtlichen Sitzungen komponierte, sogar gemeinsam beim Berliner Sechstage-Rennen auftrat, so dass Tauber feststellte: “….ein einziger Feiertag war damals das Leben“. Auch nach der Flucht Taubers aus Deutschland ging die Zusammenarbeit weiter mit Giuditta 1934 in Wien oder dem letzten Treffen, 1946 in Zürich. Übrigens kommen die Brüder Rotter hier weitaus schlechter weg als in dem ihnen allein gewidmeten Buch.

Heide Stockinger widmet sich der Entstehung der Goethe-Operette Friederike und hat ein Potpourri über das Lehár-Schlössl in Wien verfasst. Interessant ist hier der Kampf um das Libretto angesichts der Tatsache, dass in Deutschland sogar Gounods Oper als eine Art Sakrileg angesehen wurde. Zudem erörtert die Verfasserin die Tatsache, dass die Operette nun auch ohne happy end auskommt, so auch im Zarewitsch oder Land des Lächelns. Interessant ist der Vergleich der Quellen, so Goethes Dichtung und Wahrheit mit dem heiß umkämpften Libretto, die Darstellung von Hohn und Spott, den Tucholsky, Kraus und Bloch über dem Werk ausgossen. Man spürt stets die Anteilnahme der Verfasserin am Geschehen, nimmt wahr, wie sie mit innerlichem Jubel von dem Erfolg berichtet, den das Werk sogar in den USA hatte. So verwundert es den Leser auch nicht, dass sie für Aufführungen in unserer Zeit plädiert und sogar Vorschläge für deren Gestaltung unterbreitet. Der Beitrag über das Lehár-Schlössl, das eigentlich auch Schikaneder-Schlössl heißen könnte, bedient sich einer Fülle unterschiedlicher Stilmittel, sei es das des Romans oder der Berichte der Haushälterin, die nach Lehárs Tod von dessen Bruder eingestellt wurde. Besonders diesem Beitrag merkt man an, mit wie viel Liebe dieses Buch gestaltet wurde.

Nicht so sehr gefallen, weil eher von Eigenliebe geprägt, kann der Beitrag von Michael Lakner, der weniger über Lehár als über seine Inszenierungen von Zigeunerliebe, Die blaue Mazur und Zarewitsch in Ischl und Baden berichtet und sich für seine wegweisenden Ideen selbst auf die Schulter klopft. Auch lange Zitate aus lobenden Kritiken feiern eher den Verfasser als sein Sujet, der sich rühmt, dass seine Regie „geprägt“ sei „von einer modernen Sicht auf alte Stoffe, nicht altbackene, spießige Repetition biederer Operettenklamotten“. Diese „moderne Sicht“ wird dann auch ausführlich erläutert.

Ganz anders, originell, sehr persönlich und interessant geschrieben ist Eduard Barths Bericht über einen Besuch des Teatro Verdi in Triest, wo er die einzige „italienische“ Operette Lehárs, La Danza delle Libellule erlebte. Spannend ist die Werkgeschichte, die Darstellung des Inhalts der Operette geschrieben, und die Stellung Triests, in dem jedes Jahr ein Operettenfestival stattfindet, als Stadt zwischen den Kulturen, als ehemalige österreichische Hafenstadt wird überzeugend herausgearbeitet.

Natürlich darf das Verhältnis Lehárs zu den Nazis nicht unberücksichtigt gelassen werden. Diesem widmet sich Wolfgang Dosch im Kapitel „Franz Lehár und sein Rastelbinder“ und entspricht mit seinen Ausführungen exemplarisch wissenschaftlichen Ansprüchen. Interessant ist der Vergleich zwischen Original und Überarbeitung, die nötig wurde, weil die Titelfigur jüdischer Abstammung war. Dass die jüdische Frau des Textbearbeiters ihr Leben rettete, weil ihr Gatte quasi unabkömmlich war und in seiner Arbeit nicht beeinträchtigt werden durfte, dass Lehár immer wieder darauf bestand, aber auch viele andere Hilfsmaßnahmen zugunsten jüdischer Freunde zeigen, wie unüberlegt das Verbot war, das Aufführungen in Israel für lange Zeit untersagte.

Helga Maria Leitner Ist ein ausführliches Kapitel über die Lehár-Villa in Bad Ischl zu verdanken, in dem sie die Geschichte des Hauses, das seit 1948 ein Museum ist, schildert und den Leser quasi an einem Rundgang durch das Haus, aber auch einem Streifzug durch seine Geschichte teilnehmen lässt.

Ein Personenregister, ein Bildnachweis, eine Bibliographie und Biographien der Autoren vervollständigen das Buch , das eine höchst angenehme Lektüre ist (ISBN 978 3 205 20963 8). Ingrid Wanja

Eher mit Radames und Lohengrin, aber auch noch Edgardo als mit den leidenschaftlichen Helden des

Eher mit Radames und Lohengrin, aber auch noch Edgardo als mit den leidenschaftlichen Helden des