.

Die Phädra-Vorlage des Eurypides hat neben Racine (den Schiller sogar ins Deutsche übersetzte) auch manche Komponisten inspiriert, so Simone Mayr oder Ildebrando Pizetti (nach D’Annunzio). Und auch Jean-Baptiste Lemoyne, ein Zeitgenosse Cherubinis (etwas jünger), der 1780 seine Phèdre auf die Bühne in Paris brachte.

Zu „Phèdre“: der Komponist Jean-Baptiste Lemoyne/ Wiki

Und in Paris konnte man sie nun (nach Präsentationen am Théâtre de Caen, Rouen und auf dem Weg zum Gastspiel in Moskau – am 8. Juni 2017 neu erleben) in einer an zeitgenössische Tradition des Königlichen Hofes angelehnten Reduktion vom Théâtre des Bouffes du Nord: in einer Bearbeitung für 10 Instrumente und 4 Sänger von Benoit Dratwicki (Musikwissenschaftler und Directeur artistique du Centre de Musique Baroque de Versailles) und Julien Chauvin, letzterer als 1. Geiger am Pult des Concert de la Loge. Der Klang ist natürlich ein anderer, als das originale, größere Orchester hätte bieten können. Aber so sehr man maulen mag – immerhin hört man dieses Werk in der Piccini-Nähe einmal. Die Verse sind von Jean-Benoit Hoffmann, der ja auch die Alexandriner für die Médée geschrieben hat.

Und angesichts eines wirklich sehr überzeugenden Solistenbildes, namentlich Judith van Wanroij (man erinnert sich an ihre leuchtende Stimme in den Danaides) und Enguerrand de Hys als Phèdre und Hippolyte, versöhnt man sich mit dieser Sparfassung. In weiteren Partien sangen Thomas Dolié den Thésée und Diana Axentii die fiese Amme Oenone. Julien Chauvin dirigierte mit viel Elan, wenngleich doch die Reduzierung die Ballette und vor allem den Chor wegließ, der in keiner französischen tragischen Oper der Zeit fehlen darf. Leider wird wohl der Palazetto dieses Mal die Aufführung nicht für die CD konservieren, obwohl France Musique das Ganze am 27. Juni 2017 übertrug. Deshalb im Folgenden ein Artikel von Benoit Dratwicki zum Werk und zum zeitlichen Umfeld. Eine kurze Biographie Lemoynes ergänzt. G. H.

.

.

„Phèdre“ am Théâtre des Bouffes du Nord/ Szene/ Foto Théâtre de Caen/ Grogory Forestier

Zuerst ein Wort zur Transkription aus dem Programmheft der Aufführung 2017:

Angefangen bei Marie Leczinska und ihren Concerts de la Reine unter Ludwig XV. bis hin zu den Concerts de la Reine der Kaiserin Josephine während des Ersten Kaiserreichs belegen umfangreiche archivarische Quellen, dass am Hof regelmäßig kürzere Fassungen von Opern oder Auszüge in kleiner Besetzung aufgeführt wurden. Diese Privatkonzerte, die für etwa ein Dutzend Musiker und eine begrenzte Anzahl von Stimmen arrangiert wurden, dienten sowohl der Ausübung des Zensurrechts, bevor die großen Werke in der Hauptstadt uraufgeführt wurden, als auch der Präsentation der einprägsamsten Passagen nach der Aufführung der Werke. Die zu diesem Zweck arrangierte Musik wurde systematisch und in aller Eile von den Kopisten der Opéra niedergeschrieben, die Sätze von nicht zur Veröffentlichung bestimmten Manuskriptteilen anfertigten. Alle diese Bearbeitungen sind verloren gegangen, aber die in verschiedenen nationalen Archiven aufbewahrten Verwaltungsdokumente geben uns eine ziemlich klare Vorstellung von der Anzahl und der Art der Musiker, die an diesen gelegentlichen Aufführungen beteiligt waren. Aus diesen Quellen stammt die vorliegende Bearbeitung von Lemoynes Phèdre, in der das Streichquintett in ein Ensemble von Bläsern eingebettet ist, die in der Originalpartitur am häufigsten eingesetzt werden. Passagen, in denen ein Chor gefordert ist, wurden bewusst gestrichen. Im Grunde genommen ist der Chor in Lemoynes Version ebenso wenig wie in Racines Original ein wichtiger psychologischer Akteur in der dramatischen Entwicklung von Phèdre.

.

.

„Phèdre“ Vigée-Lebrun Saint-Huberty war die erste Darstellin der Titelfigur/ OBA

Und nun die Anmerkungen von Benoît Dratwicki: Seine ersten Operntragödien hat Jean-Baptiste Lemoyne ab 1780 für die mächtige Stimme und das flammende Temperament der berühmten Sopranistin Saint-Huberty geschrieben. „Herr Lemoyne und Fräulein Saint-Huberty lieben in der Oper nur die Themen, in denen es um Inzest, Gift und Mord geht“, klagte der Operndirektor der damaligen Zeit. In der Tat bringt er nach Électre eine Phèdre auf die Bühne, wobei er eine Partitur mit herben Klängen und heftigen Akzenten ersinnt, die geeignet sind, die psychischen Qualen dieser inzestuösen Königin darzustellen. Spiegelbildlich zu Racine hatte nun (für die gegenwärtige Präsentation erst in Caen dann in Paris) Marc Paquien entschieden, dieses Werk in einer auf vier Sänger reduzierten Fassung auf die Bühne zu bringen, die die Umrisse des Dramas betont, indem es das Spiel um eine Familientragödie ohne Ausweg konzentriert.

Die Premiere von Phèdre wurde am königlichen Hof wie auch in Paris gut aufgenommen, sowohl der Text als auch die Musik. Das Libretto von Hoffmann lehnt sich direkt an die Tragödie Phèdre von Racine (1677) an, indem es dem Zeitgeschmack folgt, die klassischen Tragödien in Operntragödien umzuwandeln. Im selben Jahr 1786 standen mit Les Horaces von Salieri und La Toison d’or von Vogel zwei andere Beispiele auf der Opernbühne. Alle diese Werke belebten wieder die Diskussion über die Zweckmäßigkeit, die Tragödien des Repertoires der Comédie Française zu benutzen, um sie für die Opernbühne zu adaptieren. Schon die Andromaque von Grétry 1780 hatte diese Frage aufgeworfen. Man stellte in Phèdre Längen in manchen Szenen fest, die die Autoren sofort strichen, ohne dass es ihnen völlig gelang, eine gewisse Monotonie zu vermeiden, die durch das Fehlen von Kontrasten während der rezitierenden Bereiche entstand. Der Mercure fand die Poesie von Hoffmann „zart, angenehm, leicht“. Aber, gezwungen, dieselben Ideen wie Racine auszudrücken „konnten seine Verse einem solchen Konkurrenten nicht standhalten“. Die Affiches begrüßten die von Hofmann durchgeführten Kürzungen, die durch den Wechsel der neuen Aussage des Textes notwendig wurden. Mit dieser Tragödie wurde der junge Mann – er war nur 26 Jahre alt – sogar als einer der hoffnungsvollsten Dichter der Zeit angesehen.

„Phédre“: Vignette für den Thésee der Uraufführung/ BNO/ OBA

Man sieht, dass Lemoyne sehr von den Ratschlägen der Kritik und des Publikums profitiert hat, die er zu seiner vorangehenden Tragödie Électre (1782) bekam und die für zu brutal und zu heftig gehalten wurde. Vielleicht auch wegen einer übertriebenen Übernahme des Gluck’schen Systems. Die Partitur von Phèdre wurde als persönlicher empfunden und daher auch als natürlicher. Les Affiches meinten, dass Lemoyne das seltene Verdienst habe, „ein eigenes Genre zu besitzen“. Die Musik von Phèdre selbst wurde „vom Anfang bis zum Ende als besonnen, tief und erfüllt von zartestem Ausdruck empfunden, der aber manchmal in eine Art Melancholie ausartet.“ Der 3. Akt, „großartig erfunden“, macht diesen Fehler wieder wett. Man meinte zu bemerken, dass Lemoyne versucht habe, in mehreren Rezitativszenen diese Rezitative durch Gesang im eigentlichen Sinn zu ersetzen. Es zeigt sich ein schon romantischer Lyrismus. Die am meisten bejubelten Momente waren der Hymnus an Diane und das Gebet an Vénus am Beginn der Oper, die Arie der Phèdre (I, 4), ihr Duett mit Œnone (II, 1), die Anrufung des Neptun durch Thésée im selben Akt, die Rechtfertigung von Hippolyte im nächsten Akt und vor allem der von Schuldgefühlen erfüllte Monolog der Phèdre im 3. Akt. „Dieses Stück ist nur ein Rezitativ, aber die Art, wie es gemacht ist, die mysteriösen, tiefen und erschreckenden Akzente des Orchesters zeigen das große Talent von Lemoyne“ , betonte der Mercure.

Ganz allgemein wurde die Vorstellung sehr gelobt. Die Ballette, obwohl nur episodisch, wurden akklamiert; man fand allerdings zu viel Keuschheit bei den Priesterinnen der Venus, die eher wie Dienerinnen der keuschen Diana wirkten. Man empfahl ihnen (die Tänzerin) Mlle. Guimard als Vorbild, deren ausgelassene Haltung, ohne an Würde zu verlieren und Sinnlichkeit, ohne Vulgarität, perfekt ihrer Rolle entsprach. Mlle. Vigee-Lebrun Saint-Huberty, auf dem Gipfel ihrer Karriere, interpretierte Phèdre wirklich erhaben, und ließ das Wunder ihres Auftritts als Didon in der gleichnamigen Tragödie von Piccinni wieder auferstehen. „Es ist unmöglich, ehrlichere , besser erfühlte und noblere Modulationen zu erzeugen. Alle Nuancen der Leidenschaft werden von dieser großen Darstellerin ausgedrückt, und sie verdient in ihrem Gesang nicht weniger Lob als in ihren Deklamationen“; versicherte der Mercure. Man warf ihr nur vor, manchmal die Gesangstimme zugunsten der gesprochenen Stimme aufzugeben. „Es ist nur ein Schrei, es ist nur ein Moment, aber dieser Moment ist unangenehm“. M. Rousseau in der Rolle des Hippolyte zeigte eine „unendliche Grazie“ und eine „kostbare Sensibilität“. M. Chéron in der Rolle des Thésée beeindruckte durch die Noblesse seiner Darstellung und durch seine klare und sonore Stimme. Mlle Gavaudan gab der Rolle der Œnone alles Gewicht, das möglich war.

„Phèdre“ am Théâtre des Bouffes du Nord/ Szene/ Foto Théâtre de Caen/ Grogory Forestier

Die Partitur der Phèdre zeigt, dass Lemoyne bemüht war, alle Unebenheiten, die man ihm bei Électre vier Jahre früher vorgeworfen hatte, auszugleichen. Wenn es der Musik auch ein wenig an Originalität fehlt, gewinnt sie an Lyrismus dazu. Das Thema eignet sich gut für intensive Szenen der Innenschau, vor allem für die Rollen von Phèdre und von Thésée. Lemoyne, der die Mittel von Mlle Saint-Huberty sehr gut kannte, schrieb ihr eine Rolle auf den Leib: Er betont ihre kraftvolle Höhe und er bringt auch die Tiefen ihrer Tessitura zur Geltung – insbesondere in den Rezitativen – um fast expressionistische Effekte zu erzielen. Man warf der Sängerin übrigens vor, diese zu übertreiben und die Sprechstimme zu sehr zu benutzen.

Die Orchestrierung von Lemoyne, die eher konventionell ist, wirkt manchmal ein wenig überladen und verlangt den Sängern ständig höchsten Einsatz ab, was zweifellos sehr anstrengend ist. Übrigens koloriert der Komponist geschickt pittoreske Szenen (wie in denen der Jäger) und findet teilweise vor-romantische Akzente (wie im letzten Monolog der Phèdre). Im Gegensatz zur italienische Schule von Piccinni, Sacchini und Salieri pflegt Lemoyne eine mehr französische Kunst, in der Nachfolge von Gossec insbesondere, wo das Theater und die Deklamation ihre Vorherrschaft über den Gesang im eigentlich Sinn behalten. (Quelle Palazetto Bru Zane/ Übersetzung Ingrid Englitsch)

.

Der Autor, Benoit Dratwicki/Palazetto Bru Zane

Der Autor Benoit Dratwicki: B(Quelle Wikipedia France) Benoît Dratwicki studierte Cello, Fagott, Kammermusik, Musikausbildung, Analyse, Orchestrierung und Musikgeschichte am Conservatoire de Metz, das er mit einem Diplom abschloss. Parallel dazu begann er ein Universitätsstudium zunächst in Metz und dann in Paris IV-Sorbonne, wo er einen Master und einen DEA in Musikwissenschaft erwarb. Er vervollständigte seine Ausbildung in den Klassen für Musikgeschichte, Musikkultur und Ästhetik des CNR Paris und des CNSMDP. Er ist Spezialist für die französische Oper des 18. Jahrhunderts und den Wandel der lyrischen Stile und Genres zwischen 1750 und 1815. Er ist Autor mehrerer Forschungsarbeiten zu diesen Themen und hat an der Sorbonne eine Dissertation über François Colin de Blamont (1690-1760) verteidigt. Eine offizielle Karriere im Herzen der französischen Musikinstitutionen vom Grand Siècle bis zur Aufklärung (mention très honorable avec les félicitations du jury). Im Jahr 1995 erhielt er einen zweiten Preis beim Concours général (Musik). Der Autor und verantwortlich für die reduzierte Fassung der „Phédre“: Benoit Dratwicki/Palazetto Bru Zane. Im Rahmen seiner Tätigkeit ist er auch als Herausgeber von Büchern und Partituren tätig. Er ist Autor der ersten Biografie des Pariser Operndirektors Dauvergne (Antoine Dauvergne (1713-1797) : une carrière tourmentée dans la France des Lumières, Mardaga, 2011), betreut Reihen von Saalprogrammen (die Programmbücher des CMBV von 2002 bis 2010) oder Plattenbüchern (insbesondere die Sammlung französischer Opern des Concert Spirituel für das Label Glossa). Beim CMBV gibt er mehrere Partituren für Vokalmusik heraus, darunter eine Sammlung von Sammlungen von Keyboard-Gesangs-Arien (Campra, Lully, Rameau…).

Zwischen 1996 und 2008 trat er mit dem Ensemble L’Astrée auf, dessen Gründer er war und für das er zahlreiche Werke transkribierte. Diese Transkriptionspraxis setzte er für mehrere professionelle Ensembles fort (Messe pontificale von Théodore Dubois für das Brussels Philharmonic, Atys von Piccinni oder Le Saphir von David für Le Cercle de l’Harmonie). 2001 trat er dem Centre de musique baroque de Versailles als Delegierter für künstlerische Beziehungen bei; 2006 wurde er zum künstlerischen Leiter ernannt, eine Position, die er derzeit innehat. Ab 2006 war er an der Gründung des Palazzetto Bru-Zane (Zentrum für französische romantische Musik) in Venedig beteiligt, einer Einrichtung, die von der Bru-Stiftung geleitet wird. Er war zunächst künstlerischer Leiter (2006-2009), bevor er zum künstlerischen Berater (2010-/) ernannt wurde, der insbesondere für die Besetzung von Gesangsstimmen und die Umsetzung von Opernprojekten zuständig war. Benoît Dratwicki wird regelmäßig zu Kolloquien, Konferenzen oder als Juror für Wettbewerbe eingeladen und ist Produzent der Sendungen La Querelle des Bouffons und Sortez les jumelles auf France Musique (2006-2007), die er zusammen mit seinem Zwillingsbruder Alexandre Dratwicki moderiert.

In den letzten dreizehn Jahren hat er bedeutende Koproduktionen initiiert oder durchgeführt, die zur Neu- oder Wiederaufführung zahlreicher wenig bekannter französischer Werke in Konzerten und auf der Bühne führten und in der Regel durch Schallplatten- oder DVD-Aufnahmen verlängert wurden. Übersetzt mit www.DeepL.com

.

.

„Phèdre“: Gemälde von Pierre Narcise Guérrin/ Wiki

Biographie: Jean-Baptiste Lemoyne (Moyne) (* 3. April 1751 in Eymet; † 30. Dezember 1796 in Paris) war ein französischer Komponist. Er wuchs bei seinem Onkel auf, der Kapellmeister in Périgueux war. 1770 ging er nach Berlin und studierte unter J.G. Graun, Kirnberger und J.A.P. Schulz. Nach einem Aufenthalt in Warschau, wo seine Oper Le bouguet de colette uraufgeführt wurde, ging er um 1780 nach Paris, um seine erste ernsthafte Oper Electre zu Aufführung zu bringen, die er Marie Antoinette widmete. Gluck, dessen Ideen der Reformoper der Komponist nachahmen wollte, distanzierte sich von dem Werk, das nicht gut aufgenommen wurde. Lemoyne wandte sich daraufhin Niccolò Piccinni als Vorbild zu… (Quelle Wikipedia)

.

.

„Phédre“ am Théâtre des Bouffes du Nord/ Szene/ Foto Théâtre de Caen/ Grogory Forestier

Zum Inhalt: Act I / Die Szene spielt auf dem Lande in der Nähe von Troezen. Im Hintergrund rechts sind die Gebäude der Stadt zu sehen; links, ebenfalls im Hintergrund, befindet sich ein bewaldeter Hügel, während rechts ein neu errichteter, der Venus geweihter Tempel zu sehen ist. Der Tag bricht an. Hippolyt (Hippolyte) und seine Gefährten brechen zur Jagd auf. Phaedra (Phèdre), die unbemerkt eintrifft, beobachtet Hippolytus beim Weggehen; ihr Gesichtsausdruck verrät die brennende Leidenschaft, die sie für ihn empfindet. Die Königin hofft, ihr gequältes Herz mit einem Opfer zu Ehren der Göttin besänftigen zu können. Doch sie verwechselt die Worte ihrer Gebete, und ihre Visionen verraten sie. Schließlich gesteht sie ihrer Dienerin OEnone ihre Liebe zu Hippolyt, die sie auf die Gefahren hinweist, die damit verbunden sind. In diesem Moment erfährt die Königin jedoch, dass ihr Mann Theseus (Thésée), der in die Unterwelt hinabgestiegen ist, höchstwahrscheinlich nicht zurückkehren wird. Phaedra muss selbst den Thron besteigen; sie beginnt an eine Liebe zu glauben, die bisher unmöglich war.

II. Akt / Die Szene spielt in einer Galerie im Palast der Könige von Troezen. Phaedra ist gekrönt worden. Die Königin fragt Hippolyt, wie es ihm geht; die unterwürfige Haltung des jungen Mannes entfacht ihre Leidenschaft noch mehr. Sie offenbart OEnone, dass sie ihn heiraten und zum König krönen lassen will. Unterstützt von ihrem Diener, erklärt sie ihm ihre Liebe, wird aber zurückgewiesen. Coup de théâtre: Theseus, der für tot gehalten wurde, kehrt zurück. Hippolyt eilt in die Arme seines Vaters, verspricht aber, nichts von dem, was er erfahren hat, preiszugeben. Theseus ist erstaunt, die Königin nicht zu sehen, und möchte mit Hippolytus in ihre Gemächer gehen. Dieser lehnt ab und bittet sogar um die Erlaubnis, das Reich zu verlassen. Theseus, der glaubt, dass Phaedra ihren Stiefsohn zu hassen begonnen hat, beklagt die Spaltung, die in seiner Familie herrscht, und bittet die Götter, ihren Frieden und ihr Glück wiederherzustellen.

Akt III / Die Szene zeigt rechts die äußere Kolonnade des Palastes und links einen mit Statuen geschmückten Garten. Im Hintergrund geben Säulengänge den Blick auf das Meer frei; hinter einem der Säulengänge, rechts, befindet sich ein antiker Neptuntempel, der auf den Felsen am Ufer gebaut wurde. Oenone, die befürchtet, dass Hippolytus indiskret war, beschuldigt den Prinzen, die Ehre der Königin beschmutzen zu wollen. Theseus glaubt ihr; allein die Tatsache, dass Phaedra abwesend ist, scheint ihm ein sicherer Beweis zu sein. Er bittet Neptun, der versprochen hat, den ersten Wunsch des Königs zu erfüllen, seinen Sohn zu bestrafen. Hippolyt ist überrascht über den Zorn seines Vaters, der sich weigert, seine Rechtfertigung anzuhören. Theseus, immer noch wütend, verbannt ihn aus dem Königreich. Phaedra erscheint. Von Gewissensbissen geplagt, weiß sie nichts von Hippolytos‘ Schicksal. OEnone teilt der Königin mit, was sie für sie getan hat; Phaedra ist empört und entlässt ihre Dienerin. Allein gelassen, spürt sie, dass der Tod ihr einziger Ausweg ist; sie wird nur lange genug leben, um Hippolytus‘ Unschuld zu rechtfertigen. Der Donner grollt und ein furchtbarer Sturm zieht auf. Theseus versucht, den Zorn des Himmels zu besänftigen, denn er fürchtet um das Leben des Sohnes, den er geächtet hat. Doch ein Bote kommt, um seinen Tod zu verkünden: Ein von Neptun gesandtes Ungeheuer hat ihn in die Tiefen des Meeres hinabgezerrt. Als Phaedra die Nachricht hört, kann sie sich nicht mehr zurückhalten: Sie erklärt ihr Verbrechen und tötet sich zu Füßen von Theseus, dessen Verzweiflung umso größer ist, als er erfährt, dass sein Sohn unschuldig war. (Quelle Palazetto Bru Zane/ Théâtre des Bouffes du Nord Paris/ Foto oben: „Phaedra“, Gemälde von August Cabanel, 1880, Wikipedia).

.

Eine vollständige Auflistung der bisherigen Beiträge findet sich auf dieser Serie hier.

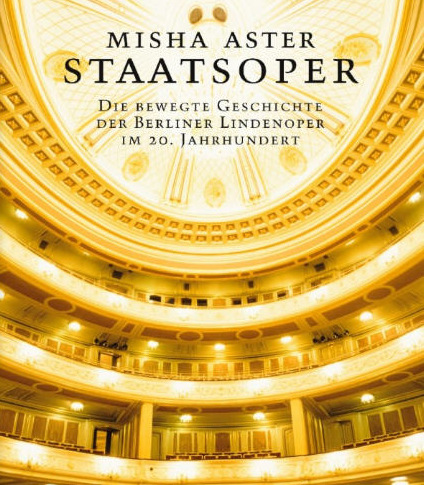

Interessant ist die Beschreibung des Wandels der Bedeutung der Staatsoper durch das Misstrauen der neuen Machthaber gegenüber der Hochkultur, insbesondere gegenüber der Staatsoper als Unterhaltungsstätte des Adels. Ausführlich werden die Bemühungen der Intendanten, so von Schillings, um die Aufrechterhaltung des Bildes vom freien unpolitischen Künstler, das Bestreben der Volksbeauftragten, eine Volksoper ins Leben zu rufen, Inflation und Gagenprobleme, die Verbindung zur Krolloper beschrieben,

Interessant ist die Beschreibung des Wandels der Bedeutung der Staatsoper durch das Misstrauen der neuen Machthaber gegenüber der Hochkultur, insbesondere gegenüber der Staatsoper als Unterhaltungsstätte des Adels. Ausführlich werden die Bemühungen der Intendanten, so von Schillings, um die Aufrechterhaltung des Bildes vom freien unpolitischen Künstler, das Bestreben der Volksbeauftragten, eine Volksoper ins Leben zu rufen, Inflation und Gagenprobleme, die Verbindung zur Krolloper beschrieben,