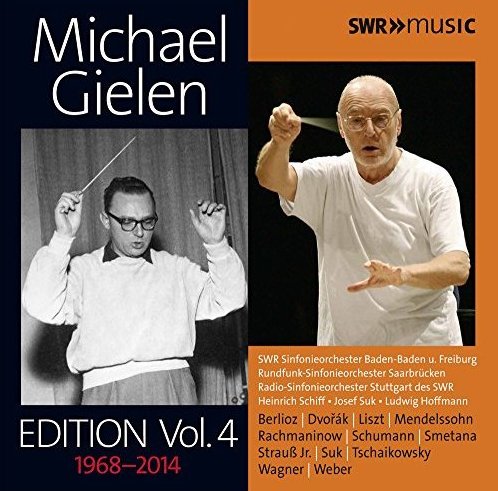

Der Dirigent Michael Gielen, 1927 in Dresden geboren, geht auf die Neunzig zu. Nicht zuletzt aus diesem Anlass erscheint die Michael Gielen Edition von SWR Music, die mittlerweile bei Box Vol. 4 angelangt ist (SWR19028CD). Nach Bach und den Wiener Klassikern (Vol. 1), Bruckner (Vol. 2) sowie Brahms (Vol. 3) nun also die anderweitige Romantik und Spätromantik, wobei der Bogen von Carl Maria von Weber (1786 – 1826) bis Josef Suk (1874 – 1935) gespannt wird und den Zeitraum von 1968 bis 2014 umfasst. Die Schwerpunkte liegen auf Berlioz (Le carnaval romain, Symphonie fantastique, Requiem), Schumann (Szenen aus Goethes Faust, Sinfonie Nr. 1), Wagner (diverse Orchesterauszüge aus den Opern), Tschaikowsky (Sinfonien Nr. 4 und 6) und Dvořák (Cello- und Violinkonzert, Sinfonie Nr. 7), Komponisten also, die man eher nicht mit dem Namen Michael Gielen in Verbindung bringt. Beteiligt sind das SWR-Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg, das Rundfunk-Sinfonieorchester Saarbrücken sowie das Radio-Sinfonieorchester Stuttgart des SWR. Ziel dieser ambitionierten Edition ist es, einen repräsentativen Gesamtüberblick über das Schaffen des 2014 aus gesundheitlichen Gründen vom Dirigentenpult zurückgetretenen Gielen zu vermitteln, dessen Repertoire entgegen landläufiger Annahmen sehr in die Breite ging. Aufgrund seiner ihm nachgesagten Eigenwilligkeit wurde er von den großen Schallplattenlabels kaum bedacht, so dass man auf die Rundfunkarchive angewiesen ist.

CD 1 der neun CDs umfassenden Ausgabe widmet sich zunächst Mendelssohn Bartholdy, von dem der Dirigent nach eigener Aussage „sehr wenig, vor sehr vielen Jahren“ machte. Die berühmte Ouvertüre zum Sommernachtstraum klingt in Gielens Lesart keineswegs kühl und unemotional, wie es das Klischee bei Gielen will. Die erste CD wird auch in der Folge von Ouvertüren und Vorspielen dominiert. Smetanas Verkaufte Braut und Webers Freischütz dürfen ebenso wenig fehlen wie Wagners Lohengrin (hier die Vorspiele zum ersten und dritten Aufzug) und Die Meistersinger von Nürnberg (plus das Vorspiel und der Liebestod aus Tristan auf CD 7). Mit großer Ernsthaftigkeit geht Gielen an Wagner heran, den er entgegen anderslautender Vermutungen aus seiner Zeit als Frankfurter Operndirektor (1977-1987) nur allzu gut kennt und gar einen aufsehenerregenden Ring des Nibelungen in der Regie von Ruth Berghaus auf die Beine stellte. Freilich könnte sich Gielens Wagner-Bild kaum deutlicher von jenen pathosdurchtränkten und zu einer extremen Agogik neigenden Interpretationen eines Hans Knappertsbusch unterscheiden. Gielens österreichische Wurzeln (sein Vater Josef Gielen war Direktor des Wiener Burgtheaters) kommen im abschließenden, sehr wienerisch vorgetragenen und bei einem Gastspiel in Minnesota aufgezeichneten Kaiserwalzer von Johann Strauß Sohn zum Vorschein, der keine Vergleiche mit berühmteren Walzerdirigenten zu scheuen braucht.

Die CDs 2 und 3 sind gänzlich dem lange verkannten Robert Schumann gewidmet. Besonders für die selten gespielten Faust-Szenen setzte sich Gielen energisch ein und bezeichnet Schumanns Vertonung als „weniger süßlich“ als jene Mahlers in dessen monumentaler achten Sinfonie, einem Produkt der Gigantomanie des Fin de siècle. Interessant, dass der als Vertreter der originalen Intentionen des jeweiligen Komponisten bekannte Gielen bis zuletzt an den spätromantischen Retuschen in Schumanns Orchestrierung festhielt. Noch bei seinem letzten Konzert mit dem SWR-Sinfonieorchester im Januar 2014 (seinem vorletzten überhaupt) ließ er die „Frühlingssinfonie“ in der heute überwiegend kritisch beäugten Mahler-Bearbeitung spielen. Orchestrierungsfragen beiseitegelegt, erzielt Gielen in jedem Falle eine zeitlose Interpretation, welche das frühe Werk als große Sinfonik anerkennt und in ihrem Gestus an die legendäre Einspielung von Otto Klemperer von 1965 erinnert. Ergänzt wird das Schumann’sche Œuvre durch die beiden Ouvertüren zur Braut von Messina und zum Manfred, wobei Gielen letztere als die gelungenere Komposition erachtet.

CD 4 wird nach dem nach einleitenden und nach Gielens Worten „ganz netten“ zweiten Klavierkonzert von Weber (mit Ludwig Hoffmann) durch Berlioz‘ Symphonie fantastique (mit geradezu schwelgerischem Ball) dominiert, die im gespenstischen letzten Satz untrüglich morbide Anklänge hat. Die bis zum Gehtnichtmehr gesteigerte Expressivität der Referenzaufnahme von Igor Markewitsch (DG The Originals) scheint Gielen gar nicht anzustreben; ihm geht es vielmehr um die Offenlegung der Strukturen des Werkes. Das Jenseitige scheint Gielen bei Berlioz zu lieben, widmete er sich doch auch dessen vergleichsweise selten gespieltem Requiem, der sogenannten Grande Messe des Morts (CD 8), deren Aufführung er 1979 nicht ohne Mühen durchsetzte. Dabei erwies er sich als Anwalt des in Teilen als dilettantisch verschrienen französischen Komponisten und betonte den „großen Fortschritt“ hinsichtlich Timbre und Klangfarbe, der eben mit anderweitigen Opfern erkauft werden musste.

Antonín Dvořák, der die fünfte CD zur Gänze (Violinkonzert mit Josef Suk, Sinfonie Nr. 7) und die sechste zur Hälfte (Cellokonzert mit Heinrich Schiff) belegt, sieht Gielen nicht unkritisch und bescheinigt ihm eine „ungeschickte“ Instrumentation. Womöglich hat er sich deshalb nur peripher mit diesem Komponisten beschäftigt. Das Cellokonzert bewege ihn mitnichten, so Gielen. Auch sei er mit seiner früheren Aufnahme der siebten Sinfonie für die BBC unzufrieden, so dass er sich glücklich schätzte, dieses Werk 2011 noch einmal aufnehmen zu können. Das Ergebnis spricht für sich. Um bei den Slawen zu bleiben: Tschaikowsky und Gielen (CD 6 und 7), das erscheint zunächst einmal widersprüchlich. Wie passt der angeblich so nüchtern-analytische deutsch-österreichische Dirigent zum hyperemotionalen Russen? Erstaunlich gut, wird man konstatieren müssen. Die Vierte und die Sechste, die nach Gielens Urteil „genial“ zu nennende Symphonie Pathétique, hat er mit dem SWR-Orchester gemacht. Freilich wird man keine gefühlsbetonte Auslegung á la Leonard Bernstein erwarten dürfen. In ihrer unaufgeregten Klarheit eher an Dirigenten wie George Szell und Otto Klemperer (in der vierten Sinfonie mit beinahe exakt denselben Spielzeiten wie dieser) erinnernd, geht Gielen indes nie so weit, die Werke zu sezieren und ihres romantischen Grundcharakters zu berauben. Es gib durchaus eruptive Ausbrüche in der Pathétique – ein fulminanter, bestens ausgeleuchteter dritter Satz. Da bedauert man das Fehlen der fünften Sinfonie in Gielens Deutung.

Die neunte und letzte CD schließlich beherbergt zwei sinfonische Dichtungen: Sergei Rachmaninows Toteninsel und Josef Suks (der Schwiegersohn von Dvořák und Großvater des gleichnamigen, in der Edition ebenfalls portraitierten Geigers) wenig bekanntes Sommermärchen. Gegen den Kitschvorwurf bei Rachmaninow verwahrt sich Gielen; der Toteninsel bescheinigt er „Größe, Ernst und Überzeugungskraft“. Im Sommermärchen erkennt er ein unbekanntes „Meisterwerk“, das ihn ergriffen habe, auch wenn es nicht gänzlich auf einem Level mit dessen Zeitgenossen Mahler sei. Insgesamt eine sehr erfreuliche Neuerscheinung, die auch klangtechnisch bestens aufbereitet wurde und selbst die ältesten in der Box enthaltenen Aufnahmen ohne nennenswerte Einschränkungen abbildet. Die Gestaltung der Ausgabe erweist sich als gewohnt hochwertig und enthält ein informatives Booklet in deutscher und englischer Sprache, welches gut recherchierte Details zu den enthaltenen Aufnahmen liefert und auch Gielen selbst zu Wort kommen lässt. Man darf gespannt sein, ob diese Edition auf gleichbleibend hohem Niveau fortgesetzt wird. Es wäre zu hoffen. Daniel Hauser

Takács, Klara, Mezzosopran, * 24.4.1945 Lengyeltoti

Takács, Klara, Mezzosopran, * 24.4.1945 Lengyeltoti Schallplatten der Marke Hungaroton, darunter mehrere integrale Opernaufnahmen: »Medea« von Cherubini als Partnerin von Sylvia Sass, »Königin von Saba« von Goldmark, »Nerone« von Boito, »Hunyadi László« von Erkel, »Der Apotheker« von Haydn, »Belfagor« von O. Respighi, »Andrea Chénier« von Giordano, Mozart-Requiem, »Die Legende der hl. Elisabeth« von F. Liszt, Missa solemnis von Beethoven, »Lieder eines fahrenden Gesellen« von G. Mahler, »Hary János« von Kodály, geistliche Musik von J. Haydn, Suzuki in »Madame Butterfly«, Krönungsmesse von F. Liszt, Petite Messe solennelle von Rossini; auf Ariola-Eurodisc Maddalena im »Rigoletto«, auf Legato Zaida in »Dom Sébastien« von Donizetti.

Schallplatten der Marke Hungaroton, darunter mehrere integrale Opernaufnahmen: »Medea« von Cherubini als Partnerin von Sylvia Sass, »Königin von Saba« von Goldmark, »Nerone« von Boito, »Hunyadi László« von Erkel, »Der Apotheker« von Haydn, »Belfagor« von O. Respighi, »Andrea Chénier« von Giordano, Mozart-Requiem, »Die Legende der hl. Elisabeth« von F. Liszt, Missa solemnis von Beethoven, »Lieder eines fahrenden Gesellen« von G. Mahler, »Hary János« von Kodály, geistliche Musik von J. Haydn, Suzuki in »Madame Butterfly«, Krönungsmesse von F. Liszt, Petite Messe solennelle von Rossini; auf Ariola-Eurodisc Maddalena im »Rigoletto«, auf Legato Zaida in »Dom Sébastien« von Donizetti.

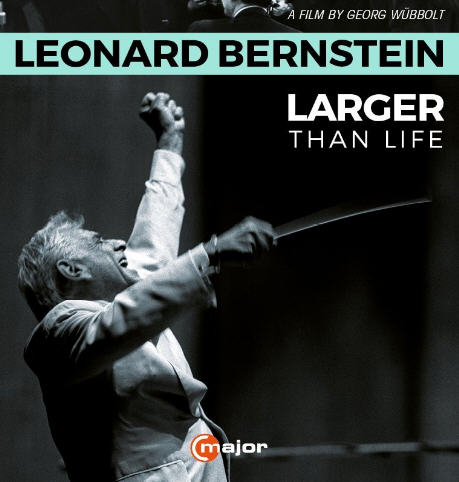

Nicht mit Superlativen sparen die Zeugen des Wirkens der beiden Musiker, so hört man die Vokabeln Universum oder Kaleidaskop für Bernstein, von dem auch viel Menschliches berichtet wird wie die Liebe zu Tabak und Whisky, der Hang zum Küssen von jederman, es wird darauf hingewiesen, dass er der erste komplett in den USA ausgebildete Komponist und Dirigent war, aber auch ein leidenschaftlicher Lehrer und Moderator. Mitropoulos, Koussevitzky und Copland werden als seine Vorbilder erwähnt, Tanglewood als Mekka des musikliebenden Amerika. Als seine Götter werden Mozart, Brahms und Mahler genannt, als Orchester, mit denen er besonders gern arbeitete, u.a. das des Bayerischen Rundfunks und die Wiener, ab 1986 arbeitete er im Rahmen des Schleswig Holstein Festivals.. Auch wenn der „gymnastische“ Dirigent Bernstein sich in vielem von seinem Kollegen Kleiber unterschied, vereinte beide der ständige Zweifel, der sie plagte, bei Bernstein auch einer des Glaubens und der Fähigkeit, das „ultimative Werk“ zu schaffen.

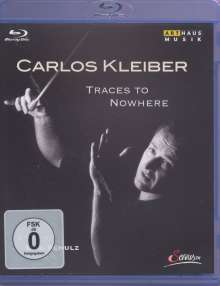

Nicht mit Superlativen sparen die Zeugen des Wirkens der beiden Musiker, so hört man die Vokabeln Universum oder Kaleidaskop für Bernstein, von dem auch viel Menschliches berichtet wird wie die Liebe zu Tabak und Whisky, der Hang zum Küssen von jederman, es wird darauf hingewiesen, dass er der erste komplett in den USA ausgebildete Komponist und Dirigent war, aber auch ein leidenschaftlicher Lehrer und Moderator. Mitropoulos, Koussevitzky und Copland werden als seine Vorbilder erwähnt, Tanglewood als Mekka des musikliebenden Amerika. Als seine Götter werden Mozart, Brahms und Mahler genannt, als Orchester, mit denen er besonders gern arbeitete, u.a. das des Bayerischen Rundfunks und die Wiener, ab 1986 arbeitete er im Rahmen des Schleswig Holstein Festivals.. Auch wenn der „gymnastische“ Dirigent Bernstein sich in vielem von seinem Kollegen Kleiber unterschied, vereinte beide der ständige Zweifel, der sie plagte, bei Bernstein auch einer des Glaubens und der Fähigkeit, das „ultimative Werk“ zu schaffen. Nicht zu verwechseln mit dem ebenfalls bei Major erschienenen Portrait Kleibers mit dem Titel I am lost to the World ist der bei Arthaus herausgegebene Film Traces to Nowhere, obwohl es auf beiden Aufnahmen gemeinsame Zeitzeugen gibt wie Otto Schenk oder Otto Staindl. Der Film versucht neben der Würdigung des Dirigenten, vor allem auch durch zahlreiche Orchestermusiker, die mit ihm arbeiteten, auch eine Hinterfragung des problematischen Verhältnisses zwischen Vater Erich und Sohn Carlos, des Einflusses desselben auf die allgemein bekannten Absonderlichkeiten des Menschen und Künstlers Kleiber. Mehr noch als durch die Schwester erfährt man durch die Mezzosopranistin Brigitte Fassbaender viel über den Dirigenten, von Orchestermusikern viel Einleuchtendes, und auch die Zeugnisse anderer Weggefährten lassen deutlich werden, dass der als düster, scheu, stets unzufrieden geltende Dirigent das Gegenteil von all dem sein konnte und dass er zudem dankbar war, wenigstens Herbert von Karajan gegenüber, dessen Grab er regelmäßig besuchte.

Nicht zu verwechseln mit dem ebenfalls bei Major erschienenen Portrait Kleibers mit dem Titel I am lost to the World ist der bei Arthaus herausgegebene Film Traces to Nowhere, obwohl es auf beiden Aufnahmen gemeinsame Zeitzeugen gibt wie Otto Schenk oder Otto Staindl. Der Film versucht neben der Würdigung des Dirigenten, vor allem auch durch zahlreiche Orchestermusiker, die mit ihm arbeiteten, auch eine Hinterfragung des problematischen Verhältnisses zwischen Vater Erich und Sohn Carlos, des Einflusses desselben auf die allgemein bekannten Absonderlichkeiten des Menschen und Künstlers Kleiber. Mehr noch als durch die Schwester erfährt man durch die Mezzosopranistin Brigitte Fassbaender viel über den Dirigenten, von Orchestermusikern viel Einleuchtendes, und auch die Zeugnisse anderer Weggefährten lassen deutlich werden, dass der als düster, scheu, stets unzufrieden geltende Dirigent das Gegenteil von all dem sein konnte und dass er zudem dankbar war, wenigstens Herbert von Karajan gegenüber, dessen Grab er regelmäßig besuchte.

Dazu auch eine Vita im amerikanischen Online-Musik-Magazin

Dazu auch eine Vita im amerikanischen Online-Musik-Magazin

Mehrere Seiten über Arie und Rezitativ sowie über Stimmlagen und Gesangstraktate folgen unter der Überschrift „Über alte Musik und historische Aufführungspraxis“. Jacobs erläutert seine Praxis, verrät bspw., was es mit der „Pathosformel“ auf sich hat, die es sowohl bei Händel als auch bei Mozart und anderen Komponisten dazwischen gibt und die aus zwei Sechzehnteln, einer Viertel und zwei Achteln besteht. Viele aufführungspraktische Entscheidungen, Interpretations- und Ästhetikprobleme werden von Jacobs angeschnitten oder beantwortet. „Über Komponisten und ihre Werke“ dreht sich in unterschiedlicher Ausführlichkeit um Schubert, Bach, Händel, Telemann, Keiser, Purcell, Lully, Rameau, Mozart, Haydn, Rossini und um Monteverdi, Cavalli und die venezianische Oper sowie um Reformopern und Opernparodie (Gassmanns „L’Opera Seria“); Jacobs‘ Anmerkungen zu den Komponisten erfolgen praxisbezogen aus den Erfahrungen seiner eigenen Aufführungen und Aufnahmen. Das abschließende Kapitel „Produktionsbedingungen im Opernbetrieb“ handelt von Eingriffen in den Notentext und kreative Freiheiten, die Verpflichtung von Sängern und Orchestern, Dirigenten und Regisseuren bzw. historische Aufführungspraxis und Regietheater sowie Festivals, Jacobs‘ Arbeit in Innsbruck und Zukunftsplänen. Ergänzt wird das Buch durch Fotos (farbig und schwarzweiß) und ein fünfseitiges Namensregister: auf den ca. 210 Seiten fallen ca. 250 unterschiedliche Namen, das Buch ist auch ein interessantes Who-is-who der Szene für Alte Musik, nur ein Register der erwähnten Werke und Produktionen fehlt zur schnellen Übersicht. Das Gespräch ist keine konträre Diskussion, Leopold fungiert überwiegend als kenntnisreiche Stichwortgeberin. „Ich will Musik neu erzählen“ ist moderierte Selbstdarstellung in lockerem und gut zu lesendem Gesprächston, ein informationsreiches Buch über Erfahrungen, Erfolge und Errungenschaften des Künstler René Jacobs, das seinen Reiz aus dem Wechsel zwischen musikwissenschaftlicher Fragestellung, künstlerischem Werdegang und persönlicher Ansicht bezieht.

Mehrere Seiten über Arie und Rezitativ sowie über Stimmlagen und Gesangstraktate folgen unter der Überschrift „Über alte Musik und historische Aufführungspraxis“. Jacobs erläutert seine Praxis, verrät bspw., was es mit der „Pathosformel“ auf sich hat, die es sowohl bei Händel als auch bei Mozart und anderen Komponisten dazwischen gibt und die aus zwei Sechzehnteln, einer Viertel und zwei Achteln besteht. Viele aufführungspraktische Entscheidungen, Interpretations- und Ästhetikprobleme werden von Jacobs angeschnitten oder beantwortet. „Über Komponisten und ihre Werke“ dreht sich in unterschiedlicher Ausführlichkeit um Schubert, Bach, Händel, Telemann, Keiser, Purcell, Lully, Rameau, Mozart, Haydn, Rossini und um Monteverdi, Cavalli und die venezianische Oper sowie um Reformopern und Opernparodie (Gassmanns „L’Opera Seria“); Jacobs‘ Anmerkungen zu den Komponisten erfolgen praxisbezogen aus den Erfahrungen seiner eigenen Aufführungen und Aufnahmen. Das abschließende Kapitel „Produktionsbedingungen im Opernbetrieb“ handelt von Eingriffen in den Notentext und kreative Freiheiten, die Verpflichtung von Sängern und Orchestern, Dirigenten und Regisseuren bzw. historische Aufführungspraxis und Regietheater sowie Festivals, Jacobs‘ Arbeit in Innsbruck und Zukunftsplänen. Ergänzt wird das Buch durch Fotos (farbig und schwarzweiß) und ein fünfseitiges Namensregister: auf den ca. 210 Seiten fallen ca. 250 unterschiedliche Namen, das Buch ist auch ein interessantes Who-is-who der Szene für Alte Musik, nur ein Register der erwähnten Werke und Produktionen fehlt zur schnellen Übersicht. Das Gespräch ist keine konträre Diskussion, Leopold fungiert überwiegend als kenntnisreiche Stichwortgeberin. „Ich will Musik neu erzählen“ ist moderierte Selbstdarstellung in lockerem und gut zu lesendem Gesprächston, ein informationsreiches Buch über Erfahrungen, Erfolge und Errungenschaften des Künstler René Jacobs, das seinen Reiz aus dem Wechsel zwischen musikwissenschaftlicher Fragestellung, künstlerischem Werdegang und persönlicher Ansicht bezieht.