Dmitri Shostakovich ist ohne Brille nicht vorstellbar. Er war stark kurzsichtig. Mit zunehmendem Alter verschlechterte sich sein Augenleiden. Schon die Fotos aus der Jugendzeit zeigen ihn mit Brille. Er war keine Zwanzig, als er mit seiner ersten Sinfonie frühen internationalen Ruhm erntete. Bruno Walter führte sie in Berlin auf, Arturo Toscanini war sie eine Platteneinspielung wert, und auch Otto Klemperer nahm sich ihrer an. Sein Konterfei mit Brille ging um die Welt. In der Sowjetunion waren Brillen verpönt, weil sie Ausdruck körperlicher Unvollkommenheit waren. Erbauer des Kommunismus trugen keine Brille. Brauchten die in die Jahre kommenden Parteichefs eine Sehhilfe, war die meisten diskret, so unauffällig wie möglich und wurden nach den endlosen Reden gleich wieder weggesteckt. Shostakovich und seine Brillen sind ein Kapitel für sich. Er muss deren viele besessen haben. Am bekanntesten wurde jenes Modell, das auch heute mit der allseits verbreiteten Retrowelle wieder in Mode gekommen ist. So verwundert es gar nicht, dass die neueste Edition seiner fünfzehn Sinfonien mit diesem Brillengestell wirbt. Schriftzeichen deuten Nase und Mund an. Fertig ist das Gesicht, das Gesicht von Shostakovich. Ein Schuss Avantgarde, ein Hauch Malewitsch, eine Priese Konstruktivismus. Ganz neu ist das nicht. Auch frühere Editionen spielten mit derlei graphischen Assoziationen.

Neu ist die Retrovariante, die den Gedanke an eine Brillenverpackung nicht zu weit hergeholt erscheinen lässt. Erschienen ist die Edition bei der russischen Firma Melodia, die es auch schon zu Sowjetzeiten gab (MEL CD 10 02431). Der Produktionsausstoß war damals gigantisch. Platten kosteten fast nichts. Touristen kamen von ihren Reisen mit vollen Taschen zurück. Das Repertoire war vielseitig und interessant. Es waren Namen darunter, von denen im Westen noch nie jemand etwas gehört hatte. Auch manches als üble Propaganda verpönte Werk von Shostakovich, das neugierige Sammler endlich einmal hören wollten, um sich ein eigenes Bild zu machen. Inzwischen hat Melodia auch auf dem westlichen Markt Fuß gefasst und nimmt auch die Vermarktung von historischen Aufnahmen selbst in die Hand. Dadurch soll Kunden zumindest das Gefühl vermittelt werden, noch näher am Original zu sein. Da ist etwas dran. Auch wenn Haitink Shostakovich in Amsterdam, Bernstein in New York, Jansons in München, Vasily Petrenko in Liverpool oder Karajan für die Deutsche Grammophon dirigierten – ist das in manchen Ohren immer noch etwas anderes, als wenn er dort erklingt, wo er geboren wurde, lebte, wirkte, litt und starb. Seine Sinfonien sind in ihrem Wandel und in ihrer Kontinuität wie eine Biographie in Noten. Von der Edition geht trotz klanglicher Einschränkungen eine starke atmosphärische Wirkung aus, gelegentlich kräftigen russischen Raucherhusten inbegriffen.

Neu ist die Retrovariante, die den Gedanke an eine Brillenverpackung nicht zu weit hergeholt erscheinen lässt. Erschienen ist die Edition bei der russischen Firma Melodia, die es auch schon zu Sowjetzeiten gab (MEL CD 10 02431). Der Produktionsausstoß war damals gigantisch. Platten kosteten fast nichts. Touristen kamen von ihren Reisen mit vollen Taschen zurück. Das Repertoire war vielseitig und interessant. Es waren Namen darunter, von denen im Westen noch nie jemand etwas gehört hatte. Auch manches als üble Propaganda verpönte Werk von Shostakovich, das neugierige Sammler endlich einmal hören wollten, um sich ein eigenes Bild zu machen. Inzwischen hat Melodia auch auf dem westlichen Markt Fuß gefasst und nimmt auch die Vermarktung von historischen Aufnahmen selbst in die Hand. Dadurch soll Kunden zumindest das Gefühl vermittelt werden, noch näher am Original zu sein. Da ist etwas dran. Auch wenn Haitink Shostakovich in Amsterdam, Bernstein in New York, Jansons in München, Vasily Petrenko in Liverpool oder Karajan für die Deutsche Grammophon dirigierten – ist das in manchen Ohren immer noch etwas anderes, als wenn er dort erklingt, wo er geboren wurde, lebte, wirkte, litt und starb. Seine Sinfonien sind in ihrem Wandel und in ihrer Kontinuität wie eine Biographie in Noten. Von der Edition geht trotz klanglicher Einschränkungen eine starke atmosphärische Wirkung aus, gelegentlich kräftigen russischen Raucherhusten inbegriffen.

Sie ist nicht aus einem Guss. Es wurden verschiedene Aufnahmen, darunter auch Live-Mitschnitte, ausgewählt, die zwischen 1961 und 1984 entstanden. Die älteste ist die 8. Sinfonie unter Yevgeny Mravinsky, der auch die Sechste leitet, die jüngste die 15. Sinfonie mit Maxim Shostakovich, dem Sohn des Komponisten, am Pult. Die anderen Dirigenten sind Gennady Roshdestvensky (1, 9), Kirill Kondrashin (2, 3, 4, 12, 13), Evgeny Svetlanov (5, 7), Yuri Temirkanov (10), Konstantin Ivanov (11) und Rudolf Barshai (14). Shostakovich starb 1975. Die meisten Platten dürfte er selbst noch gekannt haben. Wahrscheinlich saß er sogar bei mitgeschnittenen Aufführungen im Publikum. Es ist ein bisschen so, als würden die Aufnahmen seinen Segen haben. Gesamtausgaben wie diese offenbaren trotz vieler Unterschiede allerlei musikalische Zusammenhänge. Es wird deutlich, dass Motive mehrfach wiederkehren oder aber eine Vorgeschichte haben. In der 2. Sinfonie, bei der am Schluss ein Chor hinzutritt, kündigt sich mit einem markanten Thema bereits die 12. Sinfonie an. Kondrashin lässt die Fabriksirene weg, die diesen Chor ursprünglich einleitet. Er ersetzt sie – wie viele seiner Kollegen – durch Blech. Das Werk ist ein Lobgesang „An den Oktober“, den Monat der Revolution. Im Text heißt es: „Das ist das Banner, das ist der Name der lebenden Generation: Oktober, Kommune, Lenin!“ Ebenfalls ein Vokalwerk ist die 3. Sinfonie. Sie feiert den 1. Mai, den „Internationalen Kampftag der Arbeiterklasse“, wie es in sozialistischer Lesart hieß. Mit seinem Einsatz erinnert der Chor daran, dass „unter dem Pfeifen zorniger Kugeln, Bajonett und Gewehr in den Fäusten“ der Zarenpalast genommen worden sei. Das Alte müsse niedergebrannt werden. Die Verse des stalinistischen Parteigängers Alexander Besymenski sind unerträglich und nur aus ihrer Zeit heraus nachzuvollziehen, was schwer genug ist. Stellte sich noch vor Jahren die Frage, ob Aufführungen oder Einspielungen solcher Stücke nicht gar den Tatbestand kommunistischer Propaganda erfüllen, spielen solche Bedenken inzwischen keine Rolle mehr. Gelassenheit ist an Stelle der Angst vor der kommunistischen Bedrohung getreten. Leopold Stokowski, der die Sinfonie 1932 erstmal in den USA aufführte, ließ den letzten Satz ohne Chor spielen.

Die jüngste aktuelle Gesamteinspielung der Sinfonien besorgte Vasily Petrenko für Naxos. Ihr entnahmen wir als Ausschnitt das Foto des jungen Komponisten oben.

Erst in seinen beiden vorletzten sinfonischen Werken kehrt Shostakovich zum Wort zurück. Jetzt ist es Literatur und keine Propaganda mehr. „Babi jar“ hat er seine 13. Sinfonie für eine Bassstimme, Männerchor und Orchester genannt. Abermals scheute der alternde Komponist nicht den Konflikt mit den Machthabern in Moskau. Die Textvorlage ist ein Gedicht des Dichters Yevgeny Yevtushenk. Es gilt als eine wichtige literarische Wortmeldung gegen den Antisemitismus in der UdSSR. Babi Jar hieß eine Schlucht in Kiew. Dort wurden 1941 mehr als 30 000 ukrainische Juden von den Deutschen ermordet. Pläne, an dieser Stelle nach dem Krieg ein Denkmal für die Oper zu errichten, wurden von den sowjetischen Behörden immer wieder hintertrieben. Stattdessen verschwand der Ort des Verbrechens unter einer Betonstraße. Der Antisemitismus war in weiten Teilen der sowjetischen Bevölkerung bis hinein in die Kultur verbreitet. Es sollte auch dem Gedanken entgegengewirkt werden, Juden hätten mehr gelitten als nichtjüdische Russen und Ukrainer. Um ein Haar wäre die Uraufführung 1962 in Moskau gescheitert. Es waren Textänderungen verlangt und schließlich durchgesetzt worden. Sie wurden erst 1970 wieder rückgängig gemacht. Folglich ist in der Edition noch die zensierte Fassung zu hören. Kondrashin, der die Uraufführung leitete, dirigiert auch diese Aufnahmen – mit großem Ernst und gnadenloser Härte. Solist ist Arthur Eisen, der über eine gewaltige Bassstimme verfügte. Die Bassgruppe der Russischen Chorkapelle beschwört Erinnerungen an jene russische Chortradition, die ihren Ursprung in den orthodoxen Klöstern hatte.

In seiner 14. Sinfonie – hier als Mitschnitt vom 1969 aus der Großen Halle des Moskauer Konservatoriums – nimmt sich der Komponist sehr zurück. Das Thema kreist um den Tod. Shostakovich komponierte im Krankenhaus auf Gedichte von Garcia Lorca, Rilke, Apollinaire und Küchelbäcker. Diesmal kommt er mit einem durch allerlei Schlagwerk erweiterten Kammerorchester aus, die Gesangssolisten – ein Sopran und ein Bass – müssen mitunter hochdramatisch agieren. Es handelt sich um die Moskauer Erstaufführung, bei der der Komponist einleitende Worte sprach, die offenbar nicht mitgeschnitten wurden. Auch diesmal kommt Galina Vishnevskaya zum Einsatz, die schon die Uraufführung gesungen hatte. Dem Vernehmen nach soll es sechzig Proben gegeben haben, was für die extremen Anforderungen des Werkes spricht und nicht der Sängerin als Unvermögen ausgelegt werden darf. Mark Reshetin singt die Basspartie. Die Visnevskaya ist unglaublich intensiv. Zugunsten von Ausdruck verzichtet sie auf Schönheit in der Stimme. Sie war noch der unangefochtene Star des Bolshoi-Theaters. Nachdem sie sich gemeinsam mit ihrem Mann, dem Cellisten und Dirigenten Mstislav Rostropovic, für den geächteten Schriftsteller und Nobelpreisträger Alexander Solshenizin eingesetzt hatte, verließen beide 1974 die Sowjetunion. Die Aberkennung der Staatsbürgerschaft wurde 1990 wieder rückgängig gemacht. Beide waren dem Komponisten eng verbunden. Rostropovic spielte die Uraufführung des ihm gewidmeten Cellokonzerts.

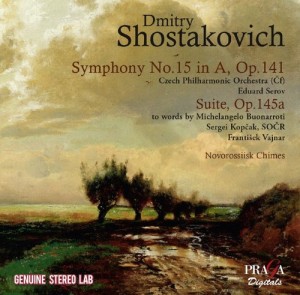

Three Last Works von Shostakovich hat das Label Praga (hamonia mundi) auf einer CD herausgegeben (PRD 250 334). Daran sind ebenfalls verschiedene Klangkörper beteiligt. Die 15. Sinfonie wird vom Tschechischen Philharmonischen Orchester unter Eduard Serov gespielt. Der Mitschnitt eines Konzerts in Prag stammt von 1976. Begleitet vom Prager Radio Symphony Orchester singt der Bassisten Sergej Kopcak 1980 in der Suite nach Gedichten von Michelangelo. Beide Werke sind von Abschied und Rückblick erfüllt. In seiner letzten Sinfonie zitiert Shostakovich die Todesverkündigung aus der Walküre und Themen aus Tristan und Isolde von Wagner und schafft dazu mit musikalischen Versatzstücken aus Rossinis Oper Wilhelm Tell einen für ihn so typischen Gegensatz. In der Michelangelo-Suite greift er im letzten Gesang gleich zu Beginn ein Thema auf, das er sich schon mit neun Jahren ausgedacht hatte. So schließt sich ein Lebenskreis. Ein Jahr nach der Vollendung dieses Werkes starb der Komponisten. Rechnerisch sehr großzügig sind die Noworossijsks chimes dem gemeinsamen Motto zugeschlagen. Sie entstanden aber bereits 1960, also fünfzehn Jahre vor dem Tod des Komponisten. Dabei handelt es sich um eine Musik für das Kriegsdenkmal in der Stadt Noworossijsk, die – gemäß dem Titel – mit einem dezenten Glockenspiel beginnt. Stilistisch ist die Musik ganz traditionell und sehr harmonisch angelegt. Sie klingt wie eine Hymne und verleugnet die Handschrift ihres Schöpfers. Tatsächlich geht das Werk auf Material von 1943 zurück. Damals hatte sich Shostakovich ohne Erfolg an einem Wettbewerb für eine neue Nationalhymne der Sowjetunion beteiligt. Gewonnen hatte Alexander Alexandrow, der das nach ihm benannte Gesangs- und Tanzensemble der Roten Armee leitete. In der Aufnahme spielt das Rundfunkorchester der UdSSR unter Arvid Jansons, dem Vater von Mariss Jansons. Rüdiger Winter

Three Last Works von Shostakovich hat das Label Praga (hamonia mundi) auf einer CD herausgegeben (PRD 250 334). Daran sind ebenfalls verschiedene Klangkörper beteiligt. Die 15. Sinfonie wird vom Tschechischen Philharmonischen Orchester unter Eduard Serov gespielt. Der Mitschnitt eines Konzerts in Prag stammt von 1976. Begleitet vom Prager Radio Symphony Orchester singt der Bassisten Sergej Kopcak 1980 in der Suite nach Gedichten von Michelangelo. Beide Werke sind von Abschied und Rückblick erfüllt. In seiner letzten Sinfonie zitiert Shostakovich die Todesverkündigung aus der Walküre und Themen aus Tristan und Isolde von Wagner und schafft dazu mit musikalischen Versatzstücken aus Rossinis Oper Wilhelm Tell einen für ihn so typischen Gegensatz. In der Michelangelo-Suite greift er im letzten Gesang gleich zu Beginn ein Thema auf, das er sich schon mit neun Jahren ausgedacht hatte. So schließt sich ein Lebenskreis. Ein Jahr nach der Vollendung dieses Werkes starb der Komponisten. Rechnerisch sehr großzügig sind die Noworossijsks chimes dem gemeinsamen Motto zugeschlagen. Sie entstanden aber bereits 1960, also fünfzehn Jahre vor dem Tod des Komponisten. Dabei handelt es sich um eine Musik für das Kriegsdenkmal in der Stadt Noworossijsk, die – gemäß dem Titel – mit einem dezenten Glockenspiel beginnt. Stilistisch ist die Musik ganz traditionell und sehr harmonisch angelegt. Sie klingt wie eine Hymne und verleugnet die Handschrift ihres Schöpfers. Tatsächlich geht das Werk auf Material von 1943 zurück. Damals hatte sich Shostakovich ohne Erfolg an einem Wettbewerb für eine neue Nationalhymne der Sowjetunion beteiligt. Gewonnen hatte Alexander Alexandrow, der das nach ihm benannte Gesangs- und Tanzensemble der Roten Armee leitete. In der Aufnahme spielt das Rundfunkorchester der UdSSR unter Arvid Jansons, dem Vater von Mariss Jansons. Rüdiger Winter