Vasily Petrenko arbeitet sich bei Naxos an Dmitri Schostakowitsch ab. Nach sämtlichen Sinfonien nun die beiden Klavierkonzerte (8.573666). Das Label hatte eine glückliche Hand, als es diesen Dirigenten für die Produktionen gewann. Am Klavier sitzt Boris Giltburg. Er wurde 1984 in Moskau geboren, ist also acht Jahre jünger als Petrenko. Seine Familie wanderte Anfang der 1990er Jahre nach Israel aus, dessen Staatsbürger der mehrfach ausgezeichnete Pianist nun ist. Wiederholt ist er auch in Deutschland aufgetreten. Es tut Schostakowitsch gut, dass sich noch relativ junge Musiker seiner Werke annehmen. Sie sind nicht in die historischen Wirren verstrickt, in denen sie entstanden und deren Ausdruck sie sind. Sie haben einen freieren Zugang. Obwohl zwischen der Entstehung der Konzerte ein Vierteljahrhundert liegt, wirken sie wie siamesische Zwillinge. Die Einfälle sind überbordend, mitunter grell. Im 1. Klavierkonzert von 1933 tritt als Soloinstrument noch eine Trompete (Rhys Owens) hinzu. Das 2. Konzert, etwas weniger schrill und frech, schuf Schostakowitsch 1957 für seinen Sohn Maxim, der es auch uraufführte. Wer an Schostakowitsch die langsamen Sätze schätzt, wird sie auch bei diesen Werken – ein Lento und ein Andante – als Höhepunkte empfinden. Sie sind sehr in sich gekehrt und jeweils an zweiter Stelle positioniert. Petrenko und Giltburg haben hörbare Freude an den Stücken, die sich auch auf die Zuhörer überträgt.

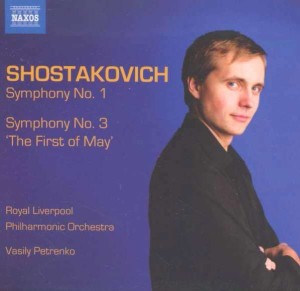

Die jüngste aktuelle Gesamteinspielung besorgte Vasily Petrenko für Naxos. Ihr entnahmen wir als Ausschnitt das Foto des jungen Komponisten oben.

Es ist nicht davon auszugehen, dass die Mitglieder des Königlichen Chores in Liverpool mehrheitlich der russischen Sprache mächtig sind. Sie müssen sich die einschlägigen Passagen phonetisch beigebracht haben. Sonst wären ihnen womöglich einige Worte im Halse stecken geblieben. Was nämlich Dmitri Schostakowitsch durch den Textdichter seiner 2. und 3. Sinfonie den Damen und Herren zumutet, dürfte ihnen auch nach fast hundert Jahren noch bitter aufstoßen. Die Ermordung von Zar Nikolaus II. und seiner Familie durch die Bolschewiki im Jahre 1918 ist im Königreich nicht vergessen, wenngleich sich Georg V. geweigert hatte, dem bedrängten Zaren Asyl zu gewähren, was wiederum darauf zurückzuführen war, dass die Zarin eine auf der Insel verhasste hessische Prinzessin gewesen ist. Wie dem auch sei. Der Zar war ein Cousin des britischen Königs Georg V. Beide sahen sich sehr ähnlich und waren lange Zeit freundschaftlich eng verbunden.

Und nun das: „Oktober, Kommune, Lenin“, tönt der Schlachtruf im Chorsatz der 2. Sinfonie. Lenin selbst hatte die Ermordung des Zaren gebilligt, wenn nicht gar persönlich angeordnet. Das geht schwer runter. Und in der dritten Sinfonie, die dem 1. Mai, dem Kampftag der Arbeiter, huldigt, wird ausdrücklich daran erinnert, dass „unter dem Pfeifen zorniger Kugeln, Bajonett und Gewehr in den Fäusten“ der Zarenpalast genommen worden sei. Das Alte müsse niedergebrannt werden. Die Verse des stalinistischen Parteigängers Alexander Besymenski sind schwer erträglich und nur aus ihrer Zeit heraus zu erklären. Großbritannien und die Sowjetunion Stalins waren im Zweiten Weltkrieg Verbündete gegen Hitler. Nicht aus Liebe, sondern aus politischer Vernunft und historischem Zwang. Auf den heißen Krieg folgte der kalte. Der Sozialismus erwies sich als Irrweg. Er scheiterte an sich selbst, ist Geschichte. Das Königreich lebt fort.

Der Komponist hatte sich nach seinem sinfonischen Erstling, einem kühnen Geniestreich, auf den sich Bruno Walter, Arturo Toscanini und Leopold Stokowski stürzten, als Auftragskomponist auf die Seite der bolschewistischen Regimes geschlagen. Im Westen wurde ihm das schwer verübelt. Es dauerte Jahre, bis hinter den pompösen Kulissen seiner Musik der Spott und der Sarkasmus an den Verhältnissen der Stalinzeit erkannt wurden. Trotz alledem bewahrten sich die Britten für Schostakowitsch eine merkwürdige Schwäche. 1958 wurde er Ehrendoktor der University of Oxford, schließlich Träger der Goldmedaille der Royal Philharmonic Society. Adrian Boult und John Barbirolli haben Sinfonien von ihm aufgeführt – allerdings aus dem textfreien Bestand.

Der Komponist hatte sich nach seinem sinfonischen Erstling, einem kühnen Geniestreich, auf den sich Bruno Walter, Arturo Toscanini und Leopold Stokowski stürzten, als Auftragskomponist auf die Seite der bolschewistischen Regimes geschlagen. Im Westen wurde ihm das schwer verübelt. Es dauerte Jahre, bis hinter den pompösen Kulissen seiner Musik der Spott und der Sarkasmus an den Verhältnissen der Stalinzeit erkannt wurden. Trotz alledem bewahrten sich die Britten für Schostakowitsch eine merkwürdige Schwäche. 1958 wurde er Ehrendoktor der University of Oxford, schließlich Träger der Goldmedaille der Royal Philharmonic Society. Adrian Boult und John Barbirolli haben Sinfonien von ihm aufgeführt – allerdings aus dem textfreien Bestand.

Es braucht einen jungen Dirigenten, der sich über Befindlichkeiten hinwegsetzt, wenn er sich im Königreich an einen geschlossenen Zyklus macht. Vasily Petrenko ist so einer. Er hat für Naxos die kompletten Sinfonien mit dem Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, dessen Chef er ist, eingespielt (8.501111). Zunächst kamen die Aufnahmen einzeln heraus. Eingepackt in Schuber mit bunten Bildern des Dirigenten, wie ihn garantiert auch jede Modelagentur unter Vertrag nehmen dürfte. Jünger aussehend, als er in Wirklichkeit ist, selbstbewusst, von sich und seinem Talent überzeugt. Posen, die auch einiges über seinen musikalischen Stil ausdrücken. Sie machen sich gut. Ob derlei Fotos auch verkaufsfördernd sind, sei dahin gestellt. Nun sind die CDs in einer Box gebündelt worden, versehen mit Porträts des charismatischen Komponisten aus allen Lebensphasen, wie sie auch schon in der ersten Ausgabe unter der farbigen Verpackung zum Vorschein kamen.

Mitte des vergangen Jahres hatte ich Petrenko mit dem Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin in der Philharmonie gehört. Auf dem Programm stand die 11. Sinfonie. Es waren auffallend viele junge Leute im Publikum, was sehr ermutigend ist. Offenkundig hören sie Schostakowitsch gern. Auf dem Nachhauseweg klärte mich ein Bekannter auf. Schostakowitsch habe eben viel mit Techno zu tun, weil er so irre laut sei. Petrenko, nicht verwandt mit Kirill Petrenko, dem designierten Nachfolger von Simon Rattle am Pult der Berliner Philharmoniker, hat sich bereits weltweit einen Namen als Konzertdirigent gemacht, was auch zahlreiche preisgekrönte Einspielungen belegen. Seit 2013 leitet er die Osloer Philharmonie, parallel dazu seit 2006 das Liverpooler Orchester. Und als wäre das nicht genug, wirkt er noch als Erster Gastdirigent des Michailowski-Theaters in seiner Heimatstadt St. Petersburg, die bei seiner Geburt 1976 noch Leningrad hieß. Und die Geschichte dieser leidgeprüften Stadt, die auch die Heimat des Komponisten ist, bildet den thematischen Hintergrund einiger seiner Sinfonien. Im Booklet werden Analysen und Deutungen geliefert, versehen mit vielen historischen Details. Sie sind hochinteressant und wichtig. Wenn aber die Musik anhebt, ob von der CD oder bei einer Aufführung, wenn also der ganze große Saal tönt, die Wände wackeln und die musikalische Form regelrecht explodiert, regiert nur noch das Gefühl, weniger der Gedanke an neueste Forschungsergebnisse.

Eine CD-Aufnahme kann dem Live-Eindruck nicht ersetzen. Auch die neueste Einspielung nicht, bei der die denkbar beste Technik zum Einsatz gelangt. Wie jetzt bei Naxos. Sie kommt an Grenzen und macht mit aller Deutlichkeit klar, dass Schostakowitsch seine Sinfonien nicht für Aufnahmestudios und Mikrophone komponiert hat. Seine Musik braucht den Raum, das Auditorium. In Wohnzimmern klingt sie wie eingesperrt. Noch die besten Lautsprechersysteme macht sie klein. Da nützt es auch nichts, den Regler bis zum Anschlag aufzudrehen. Es bleibt Schostakowitsch light. Einspielungen der Sinfonien werfen solche Fragen vor allem deshalb auf, weil die Besetzungen oft extrem sind. Sie sind nicht als Kritik zu verstehen, am wenigsten an der verdienstvollen Neuerscheinung. In der dritten Sinfonie kommt im Original sogar eine Sirene zum Einsatz, auf die Petrenko allerdings verzichtet. Er lässt deren eiskalten scharfen Klang, der auch in Großbritannien böse Erinnerungen weckt, durch das Blech simulieren. Eine Praxis, die sich durchzusetzen scheint. Petrenko versucht die Quadratur des Kreises, indem er die ausladenden musikalischen Dimensionen auf die Maße der Tonträger zurechtstutzt. Anders geht es nicht. Sonst wären derlei Aufnahmen, die einem die Werke näher bringen, durch die man sie genau kennenlernen kann, ja sinnlos.

Eine CD-Aufnahme kann dem Live-Eindruck nicht ersetzen. Auch die neueste Einspielung nicht, bei der die denkbar beste Technik zum Einsatz gelangt. Wie jetzt bei Naxos. Sie kommt an Grenzen und macht mit aller Deutlichkeit klar, dass Schostakowitsch seine Sinfonien nicht für Aufnahmestudios und Mikrophone komponiert hat. Seine Musik braucht den Raum, das Auditorium. In Wohnzimmern klingt sie wie eingesperrt. Noch die besten Lautsprechersysteme macht sie klein. Da nützt es auch nichts, den Regler bis zum Anschlag aufzudrehen. Es bleibt Schostakowitsch light. Einspielungen der Sinfonien werfen solche Fragen vor allem deshalb auf, weil die Besetzungen oft extrem sind. Sie sind nicht als Kritik zu verstehen, am wenigsten an der verdienstvollen Neuerscheinung. In der dritten Sinfonie kommt im Original sogar eine Sirene zum Einsatz, auf die Petrenko allerdings verzichtet. Er lässt deren eiskalten scharfen Klang, der auch in Großbritannien böse Erinnerungen weckt, durch das Blech simulieren. Eine Praxis, die sich durchzusetzen scheint. Petrenko versucht die Quadratur des Kreises, indem er die ausladenden musikalischen Dimensionen auf die Maße der Tonträger zurechtstutzt. Anders geht es nicht. Sonst wären derlei Aufnahmen, die einem die Werke näher bringen, durch die man sie genau kennenlernen kann, ja sinnlos.

Es gibt aber auch immer wieder diese ganz intimen Momente – vor allem in Spätwerken. Anstelle hämmernder Verse aus revolutionärer Zeit sind es jetzt Gedichte von Jewtuschenko in der 13. Sinfonie und von Garcia Lorca, Apollinaire, Küchelbecker und Rilke in der 14. Die ist kammermusikalisch besetzt. Schostakowitsch reduziert die Mittel. Gewidmet ist sie Benjamin Britten, der 1970 auch die erste Aufführung im Ausland – und zwar beim Aldeburgh Festival – leitete. Und schon wieder ist da ein Bezug zu England. Als Solist tritt in beiden Werken der Bassist Alexander Vinogradow, gleicher Jahrgang wie der Dirigent, in Erscheinung. In der 14. Sinfonie kommt noch die Sopranistin Gal James hinzu. Vinogradow, ein international sehr beschäftigter Opernsänger, bringt genau diese Erfahrungen in die sinfonischen Gesänge ein und beschwört auf diese Weise Erinnerungen an Mussorgskis Lieder und Tänze des Todes. Seine Auftritte gehören für mich zu den bewegendsten Momenten des ganzen Zyklus. Rüdiger Winter