Es ist – denken wir bei operalounge.de – doch die Aufgabe eines anspruchsvollen Opernmagazins, nicht nur auf seltene Titel der Theatergeschichte hinzuweisen, sondern als Europäer vor allem europäische Opern bekannt zu machen (und damit das akute und sträfliche Versäumnis unserer Opernhäuser mit ihren einseitigen Spielplänen zu korrigieren), die – wie viele der von uns bislang vorgestellten – ursächlich oder begleitend zum nationalen Selbstverständnis der jeweiligen Entstehungsländer beitragen, dort nationale Entwicklungen zur Eigenständigkeit nach längerer Fremddominanz befördern. Dass Oper eine sozialpolitische Funktion zeigt und gleichzeitig auch ein Seismograph des nationalen Bewusstseins ist ausübt steht ja außer Zweifel. Zwar schlagen sich zwar wichtige politische Ereignisse meist nur mit Verzögerung in den Opernplots nieder, aber auch aktuelle Bestrebungen nach nationaler Einheit und Identität ((und dem Verlust derselben) finden sich in vielen Werken ganz aktuell, oft in Form der Verwendung von Folklore und/oder nationalem Liedgut, oft auch durch Reaktivierung glorioser Siege in der ferneren Geschichte des jeweiligen Landes (so zum Beispiel bei Gounod oder Saint-Saens um die Schmach des deutsch-französischen Krieges vergessen zu machen, auch in Ivan Zajcs Nicola Subic Zrinski, in dem zwar die Türken niedergemacht werden aber die Österreicher gemeint sind; gleiches gilt für Pavlo Carrers Marcos Botsaris oder Naumanns Gustav Wasa und natürlich auch Verdis Nabucco).

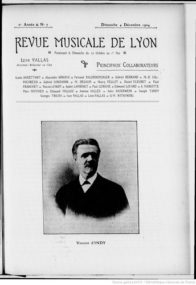

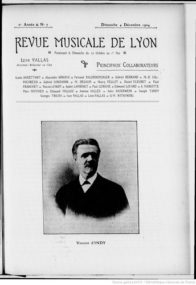

In Occitania im schönen, heißen Montpellier am Mittelmeer gab es im Juli 2019 beim Radio-Festival die Wiederentdeckung einer sehr selten aufgeführten Oper des französischen Repertoires in Konzertform, Fervaal von Vincent d‘Indy (1851 bis 1931). Zum ersten Mal 1897 im Brüsseler Monnaie aufgeführt, erfreute sich das Werk schon damals keines großen Zuspruchs und fand nie den Weg in das Repertoire. Die Gründe dafür sucht man sicherlich nicht in der den kommenden Generationen verdächtigen politsichen und moralischen Haltung des Autors (Monarchist, Konservativer, Antisemit, gegen Dreyfus auftretend), sondern eher in der absoluten Abhängigkeit vom Modell Wagner, wenn auch „en francais“. (Wobei die konzertanten Aufführungen im schweizerischen Bern 2009 mit Philippe Rouillon und Sophie Koch nicht unerwähnt bleiben sollen, auch nicht die stark gekürzte und hochidiomatische Radio-Aufnahme aus Paris 1953 mit einem sehr engagierten Jean Mollien in der Titelrolle, erhältlich bei Malibran Records).

.

.

Der Komponist Vincent D´Indy auf dem Cover der Musikzeitschrift La Revue musicale de Lyon/ Radio Festival 2019

Vincent D´Indy ist in Deutschland so gut wie unbekannt – gelegentlich (sehr gelegentlich) gibt es ein wenig Symphonisches von ihm im Konzert, seine „Alpensifonie“ („Jour d’été à la Montagne“/ Sommertag in den Bergen, op. 61 von 1905) oder sein Klavierkonzert. Als bedeutender Komponist kurz vor der Jahrhundertwende aus dem Umfeld des Deutsch-Französischen Krieges ist er bei uns ein absoluter No-Name. Es ist doch erstaunlich, dass angesichts der immensen Erzfeind-Ressentiments zwischen den beiden Ländern jener Zeit ein so unverhohlener Germanismus möglich war – Musik ist ja stets aus ein soziales Phänomen. Ein so wichtiges und vielleicht auch bizarres Beispiel des französischen Wagnerismus ist es wert, unseren Lesern von operalounge.de vorgestellt zu werden, wäre dies doch eine der vielen Opern, die man sich im Rahmenprogramm von Wagner-Veranstaltungen in Deutschland (Bayreuth?) wünscht. Nachstehend also eine Konzertkritik zur Aufführung in Montpellier und die Einführung des renommierten Musikwissenschaftlers Hervé Lacombe für das Programmheft des Radio-Festivals von Montpellier (Ein Radio-Mitschnitt von France Musique kursiert untrer Sammlern in exzellenter Klang-Qualität, ein Libretto gibt es auch …). G. H.

.

Dazu eine Besprechung des Konzerten von unserem Kollegen Salvatore Podesta: Fervaal ist eine Oper mit einem Prolog und drei Akten, durchdrungen von der spätromantischen Kultur und der musikalischen Ästhetik Wagners, schuldet aber auch dem Zeitgenossen Berlioz einiges, so die Orchesterfarben betreffend, und, allerdings weniger, auch dem stets verleugneten Meyerbeer. Das Libretto oft geschwätzig und sich kostbar gebend, stammt vom Komponisten, der sich von „Axel“ des Schweden Esaias Tegnér inspirieren ließ, aber substanzielle Änderungen an der Vorlage vornahm. D’Indy verwandelte Axel, skandinavischer Soldat in Diensten des Königs, in die junge Marie verliebt und am Schluss der Oper zum Selbstmord gezwungen, in Fervaal, den einzigen Überlebenden des auf die Nubi, die antiken keltischen Götter zurückgehenden Geschlechts, einen keuschen und reinen Helden, der von dem Druiden Arfagard erzogen worden ist. Dieser sieht in seinem Zögling, wenn dieser sich seine Reinheit bewahrt, den kommenden Führer der Kelten und die Wiedergeburt Cravans und des alten Glaubens.

„Fervaal“: Illustration zum 3. Akt/ BNF

Die Handlung wird also von D’Indy nach Gallien versetzt, wo die Kelten gegen die schrecklichen Sarazenen unter der Führung der kriegerischen Maid Guilhen kämpfen, die, nachdem sie im Prolog dem verwundeten Fervaal beigestanden hat, ihn pflegte und beherbergte, sich schließlich in ihn verliebte, welches Gefühl erwidert wurde. Obwohl es Arfagard gelingt, Fervaal davon zu überzeugen, Guilhen zu verlassen, um seinem Schicksal zu folgen, kann nicht einmal die Beschwörung von Kaito, des alten keltischen Gottes, dem Priester klarmachen, dass für die Kelten alles verloren ist von dem Moment an, in dem Fervaal sein Gelübde der Keuschheit gebrochen hat. Der letzte Akt der Oper spielt in den verschneiten Bergen Galliens, vom Blut der sich bis zum letzten Mann bekämpfenden gefärbt, wo Fervaal die sterbende Guilhen trifft, nachdem er Arfagard, das Hindernis für die Wiedervereinigung mit der Geliebten, getötet hat. Als Fervaal das unmittelbare Ende der keltischen Götter nahen sieht, ersteigt er den Gipfel des Berges und hebt auf seinen Armen die sterbende Geliebte dem Himmel entgegen wie in einer mystischen Apotheose, in der das gregorianische Pange Lingua erklingt, das die Ankunft einer neuen Religion der Rettung und des Lichts, des Christentums, ankündigt. Epos, mystisches Streben dem Unendlichen entgegen, Nationalismus, das sind die wesentlichen Themen in Fervaal.

Serös und professionell, wenn auch ohne geniale Momente, war die musikalische Leitung von Michael Schonwandt, der sich darum bemühte, der Oper Zusammenhalt zu verleihen, Solisten und Chor zu führen und die Spannung auch in den schwächsten und weitschweifendsten Momenten aufrecht zu erhalten, gut das Orchester, sehr eifrig der Chor, aber in einigen Momenten des zweiten und dritten Akts weniger intensiv, als man erwartet hätte.

„Fervaal“: Szene aus der Wiederaufnahme an der Pariser Opéra Comique 1898/ BNF

Die Besetzung zeigt nur drei Hauptrollen, den Duiden Arfagard,die Sarazenenprinzessin Giulhem und den nordischen Helden und Driden-in-spe Fervaal, der die herausragende Partie hat, umgeben von einer Zahl kleinerer Rollen, die einen positiven Beitrag zum guten Ausgang des Konzertes leisteten, ohne dass man sie besonders hervorheben müsste. Am wenigsten beeindruckend war der Sänger des Arfagard, Jean-Sébastien Boue, trotz der guten Intentionen und der perfekten Diktion, es mangelte ihm an Größe und an Überzeugungskraft für die rigorose, fanartische Figur des keltischen Druiden. Die Stimme leidet in den Extremen, Höhe wie Tiefe, daran, dass sie in den Acuti nach hinten rutscht und bei den tiefen Tönen schwach und unsicher erscheint, es gelingt dem Sänger nicht, die prophetische und mystische Seite der Figur herauszustreichen, seine lange Erzählung im ersten Akt ist ein Beispiel dafür. Ganz anders die Guilhen von Gaelle Arquez, sicherlich eher Sopran und nicht Mezzosopran, wie sie selbst meint: Die Stimme, wenn auch beeinträchtigt durch ein nicht besonders persönliches Timbre, ist klangvoll und hat einen guten Sitz, was sich besonders in den wenigen Höhen bemerkbar macht, die zentrale Zone beherrscht sie mühelos und nur in den Tiefen bemerkt man Probleme. Die Diktion ist hervorragend und auch das Bemühen um die Darstellung, wobei ihr die verliebte Frau besser gelingt als die kriegerische und rachsüchtige.

„Fervaal“: Illustration zur Pariser Erstaufführung/ BNF

Glorreicher Held des Abends ist hingegen Michael Spyres, der mit einer ganz eigenen „naiv enthusiastischen Verrücktheit“, meiner Meinung nach seine Eigenheit, die ungeheuer schwierige Rolle des Fervaal angeht. Die Länge der Partie und ihre stimmliche Position in der Mitte mit häufigen Ausflügen in die Höhe stellen die Durchhaltekraft des amerikanischen Sängers auf eine harte Probe, der eine gewisse Ermüdung nur jeweils am Schluss des zweiten und dritten Akts zeigt. Es handelt sich um eine allerhärteste Probe, sei es vokal oder interpretatorisch, die auf ein intensives Studium der Partie hindeutet (die Diktion ist exemplarisch) und auf eine bemerkenswerte Hingabe zum Gesang wie zum Werk. Die Stimme ist schön, robust, gesund und fühlt sich hörbar wohl, mehr in Tiefe und Mittellage als in den Acuti, die bewältigt werden, aber doch etwas schwächer und nicht von so leichter Emission auf Grund der im Zentrum angesiedelten Tessitura sind. Der Darsteller überzeugt vollkommen in der langen Liebesszene im ersten Akt wie auch im transzendenten, mystischen, verzweifelten dritten Akt, während er in den rein heroischen Teilen des zweiten Akts auch an seine Grenzen stößt. Ich bin zwar ein Bewunderer von Michael Spyres, doch habe ich meine Zweifel: Unterwirft der Sänger seine Stimme nicht allzu großen Anstrengungen? Sicherlich beweist die Wahl dieser Rolle die Absicht des Sängers sein Repertoire zu ändern bzw. zu erweitern ins heroische Repertoire und weg vom Belcanto, wobei Tristan bereits vom Sänger erwähnt wurde. Verrückt vernünftig oder verrückt unvernünftig? Man wird sehen. Salvatore Podesta (aus dem Italienischen von Ingrid Wanja)

.

Den folgenden Artikel von Hervé Lacombe entnahmen wir mit sehr freundlicher Genehmigung des Autors dem Programnmnheft des Konzertes:Fervaal“ oder der französische Wagnerismus: An der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert gehörte Vincent d‘Indy (1851-1931) zu der Generation, die mit Ernest Chausson, Alfred Bruneau und Albéric Magnard dem französischen Wagnerismus seine Bedeutung gab. Nach einigen Jahrzehnten des Widerstands gegen das Wagnersche Repertoire und sein ästhetisches Konzept, verfällt Frankreich seinem Zauber. In den 80-iger Jahren sorgt sich Léo Delibes, damals Professor am Konservatorium: „Der Wagnerismus überrennt und überflutet uns.“ Zu dieser Zeit, genauer um 1889 beginnt D‘Indy, der schon lange von den Ideen des Bayreuther Komponisten überzeugt ist, Fervaal zu komponieren, was ihn bis 1895 beschäftigt. Wie Wagner ist er sein eigener Librettist und wie dieser wendet er sich den Legenden und der Mythologie zu – auf Kosten historischer Themen, die die Produktion der großen französischen Oper ein halbes Jahrhundert dominiert hatten.

„Fervaal“: Szenenbild zur Pariser Erstaufführung/ BNF

Die konservative Opéra von Paris verschloss sich deshalb zahlreichen Komponisten, die glücklicherweise in Brüssel ein aufmerksameres Ohr fanden. Das Théâtre de la Monnaie hatte daher das Glück und die Ehre, die Hérodiade von Massenet, Sigurd und Salammbô von Reyer, Gwendoline von Chabrier, Le roi Artus von Chausson auf die Bühne zu bringen. Dort führt auch D‘Indy sein neues Werk auf, dessen Uraufführung am 22. März 1897 stattfand, nach einigen Schwierigkeiten und außergewöhnlich vielen Proben.

D‘Indy gilt als Führer der „Modernen“. Die Premiere ist ein Ereignis, das von der gesamten Pariser Kritik verfolgt wurde – die Oper wurde zu dieser Zeit von den wichtigsten Zeitungen kommentiert, von spezialisierten Revuen bis zu den großen Tageszeitungen wie „Le Journal des débats“. Fervaal wird im nächsten Jahr (am 10. Mai 1898) auch in Paris an der Opéra Comique unter der Leitung von André Messager aufgeführt. Man muss bis 1912 warten, um die Oper auch im Palais Garnier zu erleben. Wenn das Werk auch unterschiedlich aufgenommen wird, wird D‘Indy für seine musikalische Schreibweise geschätzt. Foucard, der Journalist des „Gaulois“, fasst das Gefühl eines Teils des Publikums zusammen: „ Man ist verblüfft, überrascht, überwältigt, wenig berührt. Wo wir sprühende Emotion erwarten, ist es eher das Pittoreske und der Einfallsreichtum, die ins Spiel kommen. Außerdem ist das Talent enorm.“ Andere Kritiker sind bedingungslos begeistert. „Ein schönes und großes Werk“, ruft Julien Tiersot in der Zeitung „Temps“ aus, „das zweifellos einen bedeutenden Platz in der französischen Musikgeschichte einnehmen wird.“

D´Indy: „Fervaal“/ Illustration von Paul Destez zum 1. Akt an der Opéra-Comique/ BNF

Die Oper versteht sich gleichermaßen als Wagnersches Erbe und als Ausdruck einer typisch französischen Oper. Die Form folgt den Erfahrungen Wagners: „Handlung“, wie Tristan, eine narrativ organisierte Folge, organisiert in einem Prolog und einer dreigeteilten Geschichte wie in einer Tetralogie; jeder Akt in drei Szenen geteilt, wie Parsifal…. Die Helden, die Ideen, die Situationen, die Worte, die musikalische Schreibweise und die Leitmotive sind von Wagner inspiriert, ohne jemals eine einfache Imitation zu sein. Fervaal hat von Siegfried seine Tapferkeit und seine Erziehung und von Parsifal seine Reinheit. Der Abschwörung der Liebe erinnert an Das Rheingold, während der Druide Arfagard eine Mischung aus Gurnemanz (Parsifal) und Kurvenaal (Tristan) ist. Die Zauberin Guilhen (eine Art sarrazenischer Armida) erinnert teilweise an Isolde, an Mut und absolute Liebe, andererseits an Kundry, die weiblichen Charme, sexuelle Anziehungskraft und moralische Unreinheit repräsentiert. Kaïto, die ewige Mutter, die die Erde hervorgebracht hat, ist eine keltische Erda mit fantastischen Visionen. Ihre tiefe Kontraaltstimme gepaart mit seltsamen Chortönen, die durch vier Saxophone in der Kulisse verdoppelt werden, verkündet das Orakel: „Neues Leben entsteht aus dem Tod.“

D‘Indy verherrlicht eine Ideologie des Bodens und der Herkunft. Seine Kunst versteht sich als Verherrlichung der Verwurzelung. Der Hauptort der Handlung, die Cévennen, die Wiege seiner Familie, wo er auch einen Wohnsitz hatte, stellt die Handlung an einen genauen Ort. Derselbe Ort, den seine Symphonie cévenole von 1886 verherrlicht. Der Komponist betont, dass er mit seinem von Gebirge und den Ardennen geprägten Drama die Kunst- und Natureindrücke festhalten will, die er während seiner Ausflüge empfunden hat. Eine langsame psalmenartige Melodie von Frauenstimmen, die er in den Bergen gehört hat, inspiriert zu dem Gesang des Hirten am Beginn des 2. Akts. Das Französische, das er verherrlichen will, eröffnet auch eine moralische und religiöse Identität, die sich durch Anleihen von gregorianischen Choral ausdrückt, als Symbol des christlichen Glaubens, der sich nach dem Fall der alten Götter durchsetzt. Er verwendet sogar das liturgische Thema des Pange lingua. Dieser altertümliche populäre und religiöse Aspekt fügt vom musikalischen Standpunkt her der reichen harmonischen Sprache des Jahrhundertendes einen modalen Fond bei, der Teil seiner Einzigartigkeit ist. Fervaal kann auch als eine Art Gegenstück zu Tristan gesehen werden: Am Ende umarmt der Held seine tote Geliebte und steigt zum Himmel auf. D‘Indy ersetzt die von einer Frauenstimme getragene Nacht Wagners durch ein strahlendes Licht und den heroischen Gesang einer männlichen Stimme. Umgeben von einem mystischen Gesang (Chor in der Kulisse) hat Fervaal die letzte Offenbarung: „….ich höre, ich sehe, ich weiß! Der neue Gott befiehlt uns…!“ Es ist nicht die Liebe im Tod, sondern eine Überwindung: „Die Liebe besiegt den Tod.“ Das Orchester strahlt: „Über dem Liebesthema“, so schreibt D‘Indy auf der letzten Seite seiner Partitur, „erscheint der erste Strahl einer idealen Sonne.“

„Fervaal“: Der Autor Hervé Lacombe ist ein renommierter französischer Musik-Wissenschafter, zudem Professor an der Universität von Rennes, und ein Spezialist für französische Opern und Musik/ The Quobuz Blog

Die Reichhaltigkeit der vokalen und instrumentalen Melodien, der rhythmische Einfallsreichtum, die erstaunliche Vielfalt der Orchesterfarben, die Kunst der Modulationen, die der Entwicklung der dramatischen Situationen folgen, die Weite der formalen Konzeption, die Flexibilität der Kontrapunkte, die Wucht der symphonischen Entwicklung, das Flechtwerk der sich ständig neu konfigurierenden Motive machen aus Fervaal eine Partitur von unerhörtem Reichtum. Hervé Lacombe (aus dem Englischen von Daniel Hauser)

Zum Inhalt: Fervaal (Tenor) wird verwundet, als er sich, begleitet von seinem Meister, dem Druiden Arfagard, im Süden Frankreichs befindet. Guilhen (Mezzo), die Tochter eines sarazenischen Emirs, findet und pflegt ihn. Zwischen den beiden entsteht eine gegenseitige Liebe. Aber Fervaal ist für ein großes Schicksal bestimmt, wenn er keusch bleibt. Geheilt muss er nach Cravann, seiner von den Sarazenen bedrohten Heimat zurückkehren und seine Heilsmission erfüllen. Trotz seiner Liebe und auf das Verlangen von Arfagard verzichtet er auf Guilhen, die sich rächt, indem sie das kriegerische Feuer ihrer Truppen anfacht. Zurück in Cravann, wird Fervaal von den Druiden zum Kriegsherrn ernannt. Arfagard ruft die Göttin Kaïto (Kontra-Alt) an, die den Bruch des Schwurs prophezeit und ein neues Zeitalter ankündigt. Fervaal, der gegen sein Keuschheitsgelübde verstoßen hat, gesteht seinen Fehler. Er will durch seinen eigenen Tod sühnen. Der Kampf beginnt, die Kelten haben große Verluste. Guilhen erscheint, Arfagard will sich gegen sie wenden, Fervaal tötet ihn. Nach einer letzten Liebesbegegnung stirbt Guilhen erschöpft. Fervaal nimmt sie in die Arme, küsst sie und steigt hinauf ins Gebirge, bis er in den Wolken verschwindet. Übersetzung Daniel Hauser

Den Artikel von Hervé Lacombe entnahmen wir mit sehr freundlicher Genehmigung des Autors dem Programmheft zur konzertanten Aufführung beim Radio-Festival von Montpellier am 24. Juli 2019, die auch im französischen Radio gesendet wurde. Dank auch an Ingrid Wanja und Daniel Hauser für die Übersetzungen.