Eines Tages rief mich eine Freundin an, mit der ich unzählige Stunden bei Musik verbracht hatte: „Schalt‘ das Fernsehen ein. Diesen Sänger musst du hören und sehen!“ Ich schaltete – hörte und sah Philippe Jaroussky. Zum ersten mal. Das ist ewig her, und ich weiß auch nicht mehr, was er sang. Das alles klingt jetzt nach Jugenderinnerung. Doch ganz so schlimm ist es nicht. Wenngleich, ein bisschen schon. Jaroussky hat seine Karriere von zwanzig Jahren begonnen. Im Leben eines Sängers ist das eine lange Zeit, zumal er nicht als Chorknabe in Erscheinung trat. Dem Anlass hat Erato gemeinsam mit Warner ein Album mit drei CDs gewidmet (0190295375553). Unter dem Titel Passion sind im wesentlichen Ausschnitte aus seinen bisher erschienen Einspielungen zusammengefasst. Wenn man so will, haben wir es mit einer schmalen Ausgabe gesammelter Werke dieses Sängers zu tun.

Wer dessen nähere Bekanntschaft bisher nicht gemacht haben sollte, ist mit dieser Auswahl sehr gut bedient. Im Idealfall folgt daraus eine intensive Beschäftigung. Die originalen Recitals sind greifbar und werden auch im Booklet vorgestellt. Jaroussky hat ein einnehmendes Wesen. Vornehmlich auf dem Konzertpodium verbreitet er Demut vor der Musik, die er gerade vorträgt. Ist er mit einem Ensemble unterwegs, versteht er sich als dessen Teil. Eher tritt er hinter die Kolleginnen und Kollegen zurück, als dass er sich in den Vordergrund schiebt. Nach Vorstellungen mit kräftezehrenden Zugaben, die sich der aufgeputschte Saal erzwang, habe ich ihn oft am Autogrammtisch im Gespräch mit seinem Publikum gesehen. Immer freundlich, stets nach den Namen fragend, um sie mit der eigenen Unterschrift in eine wenn auch flüchtige Beziehung zu setzen, als sei man befreundet. Das kommt an. Philipp Jaroussky ist immer auf der Suche nach neuen Betätigungsfeldern. Dabei betätigt er sich auch musikwissenschaftlich. In unserem Onlinemagazin Operalounge sind Konzerte und zahlreiche CDs, die in dem neuen Album zumindest gestreift werden, besprochen worden. Drei Beispiele dokumentieren die Vielseitigkeit des französischen Countertenors:

Wer dessen nähere Bekanntschaft bisher nicht gemacht haben sollte, ist mit dieser Auswahl sehr gut bedient. Im Idealfall folgt daraus eine intensive Beschäftigung. Die originalen Recitals sind greifbar und werden auch im Booklet vorgestellt. Jaroussky hat ein einnehmendes Wesen. Vornehmlich auf dem Konzertpodium verbreitet er Demut vor der Musik, die er gerade vorträgt. Ist er mit einem Ensemble unterwegs, versteht er sich als dessen Teil. Eher tritt er hinter die Kolleginnen und Kollegen zurück, als dass er sich in den Vordergrund schiebt. Nach Vorstellungen mit kräftezehrenden Zugaben, die sich der aufgeputschte Saal erzwang, habe ich ihn oft am Autogrammtisch im Gespräch mit seinem Publikum gesehen. Immer freundlich, stets nach den Namen fragend, um sie mit der eigenen Unterschrift in eine wenn auch flüchtige Beziehung zu setzen, als sei man befreundet. Das kommt an. Philipp Jaroussky ist immer auf der Suche nach neuen Betätigungsfeldern. Dabei betätigt er sich auch musikwissenschaftlich. In unserem Onlinemagazin Operalounge sind Konzerte und zahlreiche CDs, die in dem neuen Album zumindest gestreift werden, besprochen worden. Drei Beispiele dokumentieren die Vielseitigkeit des französischen Countertenors:

La storia di Orfeo (Erato 0190295851903). Diese CD enthält Szenen aus drei der bedeutendsten Opern, die sich der Geschichte des Sängers aus der griechischen Mythologie angenommen haben: L’Orfeo von Claudio Monteverdi und Antonio Sartorio sowie Orfeo von Luigi Rossi. Gemeinsam ist ihnen auch die Entstehungszeit im siebzehnten Jahrhundert. Jaroussky hätte zig CDs mit Ausschnitten aus thematisch einschlägigen Werken produzieren können. Allein bis 1798 sind mindesten fünfzig Opern nachweisbar. Der Stoff hat auch in den folgenden Jahrhundert Komponisten nicht losgelassen bis hin zu Ernst Krenek (1926), Philip Glass (1993) und Ricky Ian Gordon (2005). Ende offen. Auf der Basis der drei Werke hat Jaroussky „eine Art Mini-Oper zusammengestellt“, wie er im Booklet schreibt. Es handele sich um „eine Kantate für zwei Stimmen und Chor, in deren Zentrum sich wieder nur die beiden Protagonisten, Orpheus und Eurydike befinden“. Jede Oper vertiefe mehr oder weniger einen Aspekt der Geschichte. Sartorio und Rossi würden dem Glück des verliebten jungen Paares Raum geben, ebenso der Szene mit dem Schlangenbiss, der Eurydike den Tod bringt. Monteverdi konzentriere sich auf die Suche nach Eurydike in der Unterwelt, die in einer Arie gipfele, dem zauberhaften „Possente spirito“. Der Sänger nennt diese Arie einzigartig in der Geschichte der Oper und greift damit die gängige Expertenmeinung auf. Orfeo beschwört darin den sagenhaften Fährmann Charon, ihn, den Toten gleich, in die Unterwelt zu geleiteten, wo er die Gattin wiederfinden will. Denn er sei ja selbst tot, habe kein Herz mehr, nachdem ihm die geliebte Gattin gestorben sei. Jaroussky gibt sich demütig mit der Feststellung, dass er die Arie „hier mit Countertenor-Stimme zum ersten Mal auf CD zu singen wage“. Ist es geglückt? Ja. In Anbetracht die vielen Aufnahmen, die Jaroussky im Laufe seiner Karriere vorgelegt hat, fällt eine Bewertung zwar nicht leicht. Ich scheue mich aber nicht, von einer seiner besten Leistungen zu sprechen. Gesanglich und interpretatorisch. Viel mehr geht nicht. Orfeo scheint wirklich nicht mehr von dieser Welt. Daran hat das begleitende Schweizer Kammerorchester, die Barocchisti, mit seinem dunklen Klängen erheblichen Anteil. Es ist auf Barockmusik und historische Aufführungspraxis spezialisiert und wird von Diego Fasolis geleitet. Große Aufgaben sind dem Chor übertragen worden. Sie werden vom Coro della Radiotelevisione aus der italienischen Schweiz mit Delikatesse erfüllt. Partnerin von Jaroussky ist die ungarische Sopranistin Emöke Baráth. 1985 geboren, begann sie ihre Ausbildung an der Franz-Liszt-Musikakademie in Budapest, die sie später am Luigi-Cherubini-Konservatorium in Florenz fortsetzte. Mehrfach preisgekrönt, widmet sie sich vornehmlich Barockopern und Oratorien dieser Zeit. Auch mit Liederabenden tritt sie hervor und legte bereits etliche Einspielungen vor. Beide singen Duette, die Sopranistin ist aber auch einzeln zu hören, so mit der berührenden zweigeteilten Szene „Orfeo tu dormi / Se desti pieta“ aus der Sartorio-Oper. Es hätte auch mehr sein dürfen von ihr. Platz dafür wäre auf der mit nur vierundsechzig Minuten gefüllte CD gewesen.

La storia di Orfeo (Erato 0190295851903). Diese CD enthält Szenen aus drei der bedeutendsten Opern, die sich der Geschichte des Sängers aus der griechischen Mythologie angenommen haben: L’Orfeo von Claudio Monteverdi und Antonio Sartorio sowie Orfeo von Luigi Rossi. Gemeinsam ist ihnen auch die Entstehungszeit im siebzehnten Jahrhundert. Jaroussky hätte zig CDs mit Ausschnitten aus thematisch einschlägigen Werken produzieren können. Allein bis 1798 sind mindesten fünfzig Opern nachweisbar. Der Stoff hat auch in den folgenden Jahrhundert Komponisten nicht losgelassen bis hin zu Ernst Krenek (1926), Philip Glass (1993) und Ricky Ian Gordon (2005). Ende offen. Auf der Basis der drei Werke hat Jaroussky „eine Art Mini-Oper zusammengestellt“, wie er im Booklet schreibt. Es handele sich um „eine Kantate für zwei Stimmen und Chor, in deren Zentrum sich wieder nur die beiden Protagonisten, Orpheus und Eurydike befinden“. Jede Oper vertiefe mehr oder weniger einen Aspekt der Geschichte. Sartorio und Rossi würden dem Glück des verliebten jungen Paares Raum geben, ebenso der Szene mit dem Schlangenbiss, der Eurydike den Tod bringt. Monteverdi konzentriere sich auf die Suche nach Eurydike in der Unterwelt, die in einer Arie gipfele, dem zauberhaften „Possente spirito“. Der Sänger nennt diese Arie einzigartig in der Geschichte der Oper und greift damit die gängige Expertenmeinung auf. Orfeo beschwört darin den sagenhaften Fährmann Charon, ihn, den Toten gleich, in die Unterwelt zu geleiteten, wo er die Gattin wiederfinden will. Denn er sei ja selbst tot, habe kein Herz mehr, nachdem ihm die geliebte Gattin gestorben sei. Jaroussky gibt sich demütig mit der Feststellung, dass er die Arie „hier mit Countertenor-Stimme zum ersten Mal auf CD zu singen wage“. Ist es geglückt? Ja. In Anbetracht die vielen Aufnahmen, die Jaroussky im Laufe seiner Karriere vorgelegt hat, fällt eine Bewertung zwar nicht leicht. Ich scheue mich aber nicht, von einer seiner besten Leistungen zu sprechen. Gesanglich und interpretatorisch. Viel mehr geht nicht. Orfeo scheint wirklich nicht mehr von dieser Welt. Daran hat das begleitende Schweizer Kammerorchester, die Barocchisti, mit seinem dunklen Klängen erheblichen Anteil. Es ist auf Barockmusik und historische Aufführungspraxis spezialisiert und wird von Diego Fasolis geleitet. Große Aufgaben sind dem Chor übertragen worden. Sie werden vom Coro della Radiotelevisione aus der italienischen Schweiz mit Delikatesse erfüllt. Partnerin von Jaroussky ist die ungarische Sopranistin Emöke Baráth. 1985 geboren, begann sie ihre Ausbildung an der Franz-Liszt-Musikakademie in Budapest, die sie später am Luigi-Cherubini-Konservatorium in Florenz fortsetzte. Mehrfach preisgekrönt, widmet sie sich vornehmlich Barockopern und Oratorien dieser Zeit. Auch mit Liederabenden tritt sie hervor und legte bereits etliche Einspielungen vor. Beide singen Duette, die Sopranistin ist aber auch einzeln zu hören, so mit der berührenden zweigeteilten Szene „Orfeo tu dormi / Se desti pieta“ aus der Sartorio-Oper. Es hätte auch mehr sein dürfen von ihr. Platz dafür wäre auf der mit nur vierundsechzig Minuten gefüllte CD gewesen.

Green – Mélodies françaises: Philippe Jaroussky ist im Café Procope eingekehrt. In dieser CD spielt dieses berühmte Pariser Etablissement im Quartier Latin eine wichtige Rolle: Green – Mélodies françaises sur poèmes de Verlaine. Es gibt ein Foto, das den Lyriker Paul Verlaine, der von 1844 bis 1896 lebte, im Café zeigt. Es stammt aus seinem Todesjahr. Der Dichter allein auf einem Sofa sitzend, vor ihm der Tisch mit der weißen Marmorplatte. Darauf Schreibzeug, ein nicht näher bezeichnetes Getränk, reichlich bemessen in Glas und Karaffe, der Stock und der Hut. Hüte auf Tischen bringen Unglück, heißt es. Für Verlaine war Unglück keine Bedrohung mehr. Seine zermürbende Liebe zu dem zehn Jahre jüngeren Arthur Rimbaud endete tragisch. Verlaine schoss auf Rimbaud und musste dafür ins Gefängnis. In dieser Zeit entstanden die „Romances sans paroles“, die Lieder ohne Worte. Den Titel der Sammlung soll Verlaine bei Mendelssohn entliehen haben. Green ist ein Gedicht draus. „Hier siehst du Blätter, Früchte, Blumenspenden / und hier mein Herz, es schlägt für dich allein. / Zerreiß es nicht mit deinen weißen Händen / lass dir die kleine Gabe teuer sein.“ Verlaine gilt als typischer Vertreter des Symbolismus. Jaroussky hat die Wahl, kann sich an dem reichen Werk bedienen – und ist fündig geworden für sein Album, das aus zwei CDs besteht (Erato 0825646166954). Green ist gleich in drei verschiedenen Varianten vertreten – von Gabriel Fauré, André Caplet und Claude Debussy, der dem Dichter übrigens als Kind zufällig begegnet war. Caplet nimmt sich mit mehr als drei Minuten doppelt so viel Zeit wie Fauré, der eine Minute einundvierzig braucht. Debussy liegt mit zwei Minuten sechzehn dazwischen. Caplet (1878-1925) wiederholt die letzte Zeile „… und lass mich, da du schläfst ein wenig ruhn“. Bei ihm klingt das Lied zudem mit einem Nachspiel aus. Allein deshalb hinterlässt es die größere Wirkung.

Green – Mélodies françaises: Philippe Jaroussky ist im Café Procope eingekehrt. In dieser CD spielt dieses berühmte Pariser Etablissement im Quartier Latin eine wichtige Rolle: Green – Mélodies françaises sur poèmes de Verlaine. Es gibt ein Foto, das den Lyriker Paul Verlaine, der von 1844 bis 1896 lebte, im Café zeigt. Es stammt aus seinem Todesjahr. Der Dichter allein auf einem Sofa sitzend, vor ihm der Tisch mit der weißen Marmorplatte. Darauf Schreibzeug, ein nicht näher bezeichnetes Getränk, reichlich bemessen in Glas und Karaffe, der Stock und der Hut. Hüte auf Tischen bringen Unglück, heißt es. Für Verlaine war Unglück keine Bedrohung mehr. Seine zermürbende Liebe zu dem zehn Jahre jüngeren Arthur Rimbaud endete tragisch. Verlaine schoss auf Rimbaud und musste dafür ins Gefängnis. In dieser Zeit entstanden die „Romances sans paroles“, die Lieder ohne Worte. Den Titel der Sammlung soll Verlaine bei Mendelssohn entliehen haben. Green ist ein Gedicht draus. „Hier siehst du Blätter, Früchte, Blumenspenden / und hier mein Herz, es schlägt für dich allein. / Zerreiß es nicht mit deinen weißen Händen / lass dir die kleine Gabe teuer sein.“ Verlaine gilt als typischer Vertreter des Symbolismus. Jaroussky hat die Wahl, kann sich an dem reichen Werk bedienen – und ist fündig geworden für sein Album, das aus zwei CDs besteht (Erato 0825646166954). Green ist gleich in drei verschiedenen Varianten vertreten – von Gabriel Fauré, André Caplet und Claude Debussy, der dem Dichter übrigens als Kind zufällig begegnet war. Caplet nimmt sich mit mehr als drei Minuten doppelt so viel Zeit wie Fauré, der eine Minute einundvierzig braucht. Debussy liegt mit zwei Minuten sechzehn dazwischen. Caplet (1878-1925) wiederholt die letzte Zeile „… und lass mich, da du schläfst ein wenig ruhn“. Bei ihm klingt das Lied zudem mit einem Nachspiel aus. Allein deshalb hinterlässt es die größere Wirkung.

Der Dichter Paul Verlaine 1896 im Café Procope im Pariser Quartier Latin/ Wki.

Wie Green werden viele der insgesamt zwanzig ausgewählten Gedichte Verlaines in bis zu drei unterschiedlichen Vertonungen dargeboten. Darin besteht ein großer Reiz. Der Dichter hat auf Komponisten eine starke Anziehungskraft ausgeübt. Kaum ein anderer ist in Frankreich ist so oft vertont worden wie er. Jules Massent fühlte sich genauso inspiriert wie Camille Saint-Sains, Arthur Honegger, Ernest Chausson oder Reynaldo Hahn. Die Stile wechseln wie die Komponisten jünger werden. Das Verbindende ist die Sprache, die für sich genommen ein unverwechselbares Flair entfaltet. Benoit Duteurtre zitiert in seinem lesenswerten Essay im Booklet den Dichter René Chalupt aus einer Studie von 1949: „Das Originelle an Verlaine war, dass er in seinen Gedichten eine neue Musik hören ließ. Musikalisch ist der Auftakt des Albums einschmeichelnd, fast verführerisch. „Im alten einsamen Park, wo es fror, / traten eben zwei Schatten hervor. / Ihre Augen sind rot, ihre Lippen erblassen, / kaum kann man ihre Worte fassen“, lauten die ersten Zeilen von „Colloque sentimental“ in der Komposition von Léo Ferré (1916-1993). Ferré war einer der erfolgreichsten Chansonniers des 20. Jahrhunderts, der auch selbst komponierte. Seine Platten und seine Konzerte im Pariser Olympia sind Legende. Vom Streichquartett wird die Melodie aufgenommen, die das Klavier vorgibt. Jaroussky zieht seine Zuhörer auf einen Schlag tief in dieses Repertoire hinein, das er seinen „geheimen Garten“ nennt. Man kommt nicht davon los, bleibt dabei. Das Album schließt nach knapp zwei Stunden mit Colombine, von Georges Brassens in Töne gesetzt. Brassens, der bis 1981 lebte, war nicht nur ein erfolgreicher Schriftsteller und Dichter, sondern machte sich ebenfalls als Chansonnier einen Namen weit über die Grenzen seiner französischen Heimat hinaus.

Mit Sacred Cantatas (Erato 08256 46491599): Mit diesem Album ist der Countertenor bei Johann Sebastian Bach und Georg Philipp Telemann angekommen. Er hatte sein erstes deutsch gesungenes Programm vor Publikum in Berlin ausprobiert. Jaroussky war 2015 im Konzerthaus am Gendarmenmarkt Artist in Residence. Er liebt Berlin, wie er in Interviews immer wieder bekundet. Ihm nimmt man das ab. Berlin sei so ganz anders als andere Städte in Deutschland, so der Weitgereiste in einem ihm gewidmeten Beitrag im einschlägigen Saisonheft des Konzerthauses. „Es ist die perfekte Stadt für Kunst und Künstler. Nicht zu teuer, frei und wenig reglementiert. Kunst ist hier lebendig.“ Inzwischen sind Auftritte in Berlin so etwas wie Heimspiele. Mit dem Freiburger Barockorchester, das ihn auch in Berlin begleitete, wurde die Aufnahme produziert. Jaroussky beginnt mit Bachs „Vergnügte Ruh, beliebte Seelenlust“. Er hat auf der CD weitestgehend hinter sich gelassen, was vor Publikum nicht ganz optimal ausgefallen war. Die Stimme ist nicht mehr so unstet, tiefe Töne haben einen besseren Sitz, Verblendungen sind perfekter. Mit der Wortverständlichkeit, die bei diesen Kantaten unabdingbar ist, weil sie vom Wort her kommen, hapert es nach wie vor. Bei der Telemann-Kantate „Der am Ölberg zagende Jesus“ fand und findet Jaroussky zu seinen phänomenalen Möglichkeiten zurück. Dies dürfte auch daran liegen, dass Telemann weniger streng klingt als Bach. Opernhafte Züge mit schwungvollen musikalischen Einschüben sind allgegenwärtig. Jaroussky betont sie ausdrücklich, denn sie kommen ihm entgegen. Dieser Eindruck vermittelte sich auch bei der Passionskantate „Jesus liegt in letzten Zügen“, die ebenfalls von Telemann stammt. In diesem Werk gibt es mit der Arie „Mein liebster Heiland“ einen Höhepunkt, dem Jaroussky in der Bach-Kantate „Ich habe genug“ noch einen hinzu gibt. Mit der Arie „Schlummert ein, ihr matten Augen“ lässt er vieles vergessen, was an kritischen Einwänden vorzubringen ist.

Mit Sacred Cantatas (Erato 08256 46491599): Mit diesem Album ist der Countertenor bei Johann Sebastian Bach und Georg Philipp Telemann angekommen. Er hatte sein erstes deutsch gesungenes Programm vor Publikum in Berlin ausprobiert. Jaroussky war 2015 im Konzerthaus am Gendarmenmarkt Artist in Residence. Er liebt Berlin, wie er in Interviews immer wieder bekundet. Ihm nimmt man das ab. Berlin sei so ganz anders als andere Städte in Deutschland, so der Weitgereiste in einem ihm gewidmeten Beitrag im einschlägigen Saisonheft des Konzerthauses. „Es ist die perfekte Stadt für Kunst und Künstler. Nicht zu teuer, frei und wenig reglementiert. Kunst ist hier lebendig.“ Inzwischen sind Auftritte in Berlin so etwas wie Heimspiele. Mit dem Freiburger Barockorchester, das ihn auch in Berlin begleitete, wurde die Aufnahme produziert. Jaroussky beginnt mit Bachs „Vergnügte Ruh, beliebte Seelenlust“. Er hat auf der CD weitestgehend hinter sich gelassen, was vor Publikum nicht ganz optimal ausgefallen war. Die Stimme ist nicht mehr so unstet, tiefe Töne haben einen besseren Sitz, Verblendungen sind perfekter. Mit der Wortverständlichkeit, die bei diesen Kantaten unabdingbar ist, weil sie vom Wort her kommen, hapert es nach wie vor. Bei der Telemann-Kantate „Der am Ölberg zagende Jesus“ fand und findet Jaroussky zu seinen phänomenalen Möglichkeiten zurück. Dies dürfte auch daran liegen, dass Telemann weniger streng klingt als Bach. Opernhafte Züge mit schwungvollen musikalischen Einschüben sind allgegenwärtig. Jaroussky betont sie ausdrücklich, denn sie kommen ihm entgegen. Dieser Eindruck vermittelte sich auch bei der Passionskantate „Jesus liegt in letzten Zügen“, die ebenfalls von Telemann stammt. In diesem Werk gibt es mit der Arie „Mein liebster Heiland“ einen Höhepunkt, dem Jaroussky in der Bach-Kantate „Ich habe genug“ noch einen hinzu gibt. Mit der Arie „Schlummert ein, ihr matten Augen“ lässt er vieles vergessen, was an kritischen Einwänden vorzubringen ist.

Diese Bach-Kantate findet sich auch auf einer DVD, die dem CD-Album beiliegt und es etwas teurer macht. Mit dieser Kopplung setzt sich dieses Album von anderen Produkten mit ähnlichen Programmen zusätzlich ab. Jaroussky drückt Bach und Telemann ohnehin schon seinen eigenen Stempel auf. Nicht aus Eitelkeit, sondern nach Maßgabe seiner individuellen stimmlichen Möglichkeiten, die bei jeder Musik, die er singt, als unverwechselbares Markenzeichen durchschlagen. Er ist immer auf Anhieb zu erkennen. Ob deutsche Komponisten für ihn eine weitere Option sind, oder ob es bei einer Episode bleibt, muss sich erst zeigen. Entschieden ist offenbar nichts. Jedenfalls ist auch die DVD ein Zeugnis der Annäherung. Der schnörkellose Produktionsraum, die Musiker in schlichter Kleidung. Technik. Mikrofone, Kabel, Pulte statt Kronleuchter und Polsterstühlen. Mitten drin Jaroussky als Teil eines anstrengenden kollektiven Bemühens um Bach.

Jaroussky wäre nicht Jaroussky, hätte er nicht auch einige Neuigkeiten in diesem der Rückschau gewidmeten Album zu bieten. Für Januar 2020 ist eine CD mit Liedern von Franz Schubert angekündigt. Diese Neuerscheinung wird von einer Konzertreihe durch zahlreiche Städte begleitet. Vorab zu hören sind schon mal „Du bist die Ruh“ und „Ständchen“. Begleitet von Jerome Ducros entwickelt er eine ganz eigene musikalische Linie. Führt sie in höhere Lagen, müssen auch schrille Töne hingenommen werden, die schwerlich als Eigenart der Interpretation abzutun sind. Jaroussky wird älter. Er hat die vierzig überschritten. „Selbst nach all den Jahren ist meine Leidenschaft für die Musik nicht kleiner geworden, und ich hoffe, sie noch lange mit Ihnen teilen zu können“, schreibt er im Booklet. Das wünscht wohl auch sein Publikum. Rüdiger Winter

Das Foto oben ist Teil einer Porträtfolge von Simon Fowler / Erato – Warner Classics. im Booklet der Neuerscheinung.

Der zweite Teil des Buches befasst sich mit den deutschen Orchestern, d.h. der Bedeutung der DOV, der Frage, ob Unkündbarkeit gleich Qualitätsverlust sei, der Problematik von zwei Orchestern an einem Ort ( z.B. Dresden oder Wien) und der Orchestertypologie. Interessant zu erfahren ist, dass die Bamberger Symphoniker von böhmischen Musikern gegründet wurden, die Philharmonia Hungarica, inzwischen aufgelöst, von 1956 geflüchteten Ungarn.

Der zweite Teil des Buches befasst sich mit den deutschen Orchestern, d.h. der Bedeutung der DOV, der Frage, ob Unkündbarkeit gleich Qualitätsverlust sei, der Problematik von zwei Orchestern an einem Ort ( z.B. Dresden oder Wien) und der Orchestertypologie. Interessant zu erfahren ist, dass die Bamberger Symphoniker von böhmischen Musikern gegründet wurden, die Philharmonia Hungarica, inzwischen aufgelöst, von 1956 geflüchteten Ungarn.

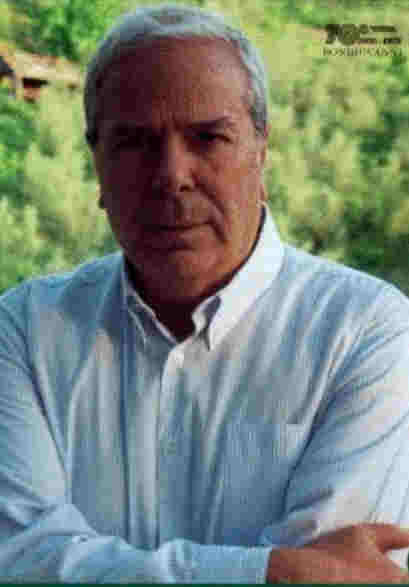

Sein Repertoire umfasste zuletzt mehr als 150 Opern, darunter besonders Verdi und Puccini. In komischen Rollen feierte er seine größten Erfolge, so als Ford in Verdis Falstaff, in beiden Figaro-Partien von Mozart und Rossini, ferner als Leporello, Guglielmo und Alfonso bei Mozart, als Belcore und Dulcamara in L’elisir d’amore von Donizetti sowie in der Titelrolle von dessen Don Pasquale. Den Gianni Schichi sang er noch 2011 im Alter von 87 Jahren. Aber auch neueren Opern gegenüber war Panerai aufgeschlossen, so etwa Hindemiths Mathis der Maler und Der feurige Engel von Prokofjew. Zu seinen Gesangspartnern zählten solche Größen wie Maria Callas, Renata Scotto, Beverly Sills, Giuseppe di Stefano, Carlo Bergonzi und Nicolai Gedda. Seine womöglich berühmtesten Einspielungen machte er unter Herbert von Karajan in dessen legendärer Bohème neben Pavarotti und Freni (1973) und später auch im Falstaff (1980). Das Gros seiner Studioaufnahmen entstand indes bereits in den 1950er und 60er Jahren. Ja sogar Wagner hat er gesungen, wie eine italienischsprachige Aufnahme des Parsifal von 1950 beweist (neben der Callas und Boris Christoff). Selbst im greisenhaften Alter war er noch als Gesangslehrer tätig und versuchte sich daneben auch als Opernregisseur, so zuletzt noch im Vorjahr in Genua mit Gianni Schicchi. 1992 wurde er zum österreichischen Kammersänger ernannt.

Sein Repertoire umfasste zuletzt mehr als 150 Opern, darunter besonders Verdi und Puccini. In komischen Rollen feierte er seine größten Erfolge, so als Ford in Verdis Falstaff, in beiden Figaro-Partien von Mozart und Rossini, ferner als Leporello, Guglielmo und Alfonso bei Mozart, als Belcore und Dulcamara in L’elisir d’amore von Donizetti sowie in der Titelrolle von dessen Don Pasquale. Den Gianni Schichi sang er noch 2011 im Alter von 87 Jahren. Aber auch neueren Opern gegenüber war Panerai aufgeschlossen, so etwa Hindemiths Mathis der Maler und Der feurige Engel von Prokofjew. Zu seinen Gesangspartnern zählten solche Größen wie Maria Callas, Renata Scotto, Beverly Sills, Giuseppe di Stefano, Carlo Bergonzi und Nicolai Gedda. Seine womöglich berühmtesten Einspielungen machte er unter Herbert von Karajan in dessen legendärer Bohème neben Pavarotti und Freni (1973) und später auch im Falstaff (1980). Das Gros seiner Studioaufnahmen entstand indes bereits in den 1950er und 60er Jahren. Ja sogar Wagner hat er gesungen, wie eine italienischsprachige Aufnahme des Parsifal von 1950 beweist (neben der Callas und Boris Christoff). Selbst im greisenhaften Alter war er noch als Gesangslehrer tätig und versuchte sich daneben auch als Opernregisseur, so zuletzt noch im Vorjahr in Genua mit Gianni Schicchi. 1992 wurde er zum österreichischen Kammersänger ernannt.