Einer der größten Vorzüge von Georg Poplutz ist mir zunächst gar nicht bewusst geworden – seine Textgenauigkeit. So selbstverständlich geht er damit um. Als ob es für einen Sänger die natürlichste Sache der Welt ist, nicht nur musikalisch, sondern auch inhaltlich exakt verstanden zu werden. Im Grunde sollte es auch so sein, ist es aber leider nicht immer. Poplutz fließen die Worte leicht über die Lippen. Er weiß, was er singt. Erst nach dem zweiten, dritten Lied seiner Schönen Müllerin von Franz Schubert wurde mir klar: Dieser Tenor singt ja vollkommen genau, die Konsonanten wie die Vokale. Im Booklet der bei Spektral erschienen CD-Aufnahme (SRL4-14129) sind auch die Texte von Wilhelm Müller abgedruckt. Ein Zeile fällt ins Auge: „Sahst du sie gestern Abend nicht am Thore stehn …“ Im Lied „Eifersucht und Stolz“ verwendet der Dichter die alte Schreibweise für Tor – nämlich Thor. Seit der großen Reform von 1901, mit der die deutsche Sprache vereinheitlicht wurde, ist das nicht mehr korrekt, im Grunde also falsch. In neuer Zeit halten sich die meisten Drucke an die Reform. Mein Eindruck ist, dass Poplutz die Annäherung an das Original ganz bewusst versucht – also das gestrichene „h“ mitsingt. Schließlich hat es Schubert ja auch komponiert.

Dieser Feinsinn ist typisch für diese Aufnahme, bei der der Sänger nicht vom Klavier, sondern gleich von zwei Gitarren begleitet wird. Antje Asendorf spielt eine romantische, Stefan Hladek eine Quintbassgitarre. Im Booklet geht der Musikwissenschaftler Till Gerrit Waidelich, ein ausgewiesener Schubert-Kenner, der Sinnhaftigkeit dieser Aufführungspraxis nach. Obwohl es keine stichhaltigen Belege dafür gibt, dass sie vom Komponisten selbst favorisiert wurde, finden sich allerlei praktische Anhaltspunkte, so zu verfahren. Immerhin wurde in der Wiener-Zeitung vom 12. August 1824 die Neuerscheinung des „Cyklus“ vom Verleger mit dem Hinweis verbunden, dass das Werk „nächstens“ auch „mit Gitarre-Begleitung eingerichtet“ herauskommen werde. Dies war laut Waidelich „eine damals sehr übliche Interpretations- und Publikationsform“. Die „Anfang des 20. Jahrhunderts kolportierten Behauptungen, Schubert habe gleichsam alle seine ein- und mehrstimmigen Vokalwerke mit Gitarrenbegleitung konzipiert, steht auf wackligen Füßen“. Waidlich kommt zu dem Schluss, dass der Sänger möglicherweise „bei diskreten akkompagnierenden Instrumenten, wie es Gitarren sind, noch eher im Zentrum“ stehe. Diesen Eindruck hatte ich auch. Der Zufall wollte es, dass ich erst die CD gehört und danach den Text gelesen habe. Neben der schon erwähnten Wortdeutlichkeit gefiel mir die stimmliche Präsenz des Tenors, der aus der virtuosen Gitarren-Begleitung deutlicher hervortrat, als es mitunter bei konventionellen Interpretationen der Fall ist. Georg Poplutz verfügt über einen hellen, jungenhaften und leichten Tenor – wie geschaffen für Lieder, die neben Oratorien und Kantaten das Zentrum seines Wirkens bilden. Im Netz, das vieles weiß, ist allerdings kein Geburtsdatum auszumachen. Er dürfte so um die vierzig sein.

Dieser Feinsinn ist typisch für diese Aufnahme, bei der der Sänger nicht vom Klavier, sondern gleich von zwei Gitarren begleitet wird. Antje Asendorf spielt eine romantische, Stefan Hladek eine Quintbassgitarre. Im Booklet geht der Musikwissenschaftler Till Gerrit Waidelich, ein ausgewiesener Schubert-Kenner, der Sinnhaftigkeit dieser Aufführungspraxis nach. Obwohl es keine stichhaltigen Belege dafür gibt, dass sie vom Komponisten selbst favorisiert wurde, finden sich allerlei praktische Anhaltspunkte, so zu verfahren. Immerhin wurde in der Wiener-Zeitung vom 12. August 1824 die Neuerscheinung des „Cyklus“ vom Verleger mit dem Hinweis verbunden, dass das Werk „nächstens“ auch „mit Gitarre-Begleitung eingerichtet“ herauskommen werde. Dies war laut Waidelich „eine damals sehr übliche Interpretations- und Publikationsform“. Die „Anfang des 20. Jahrhunderts kolportierten Behauptungen, Schubert habe gleichsam alle seine ein- und mehrstimmigen Vokalwerke mit Gitarrenbegleitung konzipiert, steht auf wackligen Füßen“. Waidlich kommt zu dem Schluss, dass der Sänger möglicherweise „bei diskreten akkompagnierenden Instrumenten, wie es Gitarren sind, noch eher im Zentrum“ stehe. Diesen Eindruck hatte ich auch. Der Zufall wollte es, dass ich erst die CD gehört und danach den Text gelesen habe. Neben der schon erwähnten Wortdeutlichkeit gefiel mir die stimmliche Präsenz des Tenors, der aus der virtuosen Gitarren-Begleitung deutlicher hervortrat, als es mitunter bei konventionellen Interpretationen der Fall ist. Georg Poplutz verfügt über einen hellen, jungenhaften und leichten Tenor – wie geschaffen für Lieder, die neben Oratorien und Kantaten das Zentrum seines Wirkens bilden. Im Netz, das vieles weiß, ist allerdings kein Geburtsdatum auszumachen. Er dürfte so um die vierzig sein.

Bei der Bearbeitung der Schönen Müllerin handelt es sich um ein Auftragsarbeit der Weilburger Schlosskonzerte. Die Aufnahme ist kein Mitschnitt, sondern entstand unter Studiobedingungen. Ich scheue mich nicht, von einem Glücksfall zu sprechen, dass sie zustande kam. Die alte Frage, die sich beim Liedgesang stellt, ob der Vortragende nun als Betroffener oder als Interpret dieser Betroffenheit in Erscheinung treten sollte, beantwortet Poplutz mit seiner Interpretation nicht ganz eindeutig. Nach meiner Beobachtung ist er sowohl das Eine wie das Andere, ohne sich dramatisch zu weit aus dem Fenster zu lehnen. Sein Stil ist zurückhaltend, versöhnlich, doch nicht introvertiert und schwermütig. Es ist, als komme er mit offenen Armen auf seine Hörer zu, um mit leisen Tönen für Schubert und sein Werk zu werben.

Bei der Bearbeitung der Schönen Müllerin handelt es sich um ein Auftragsarbeit der Weilburger Schlosskonzerte. Die Aufnahme ist kein Mitschnitt, sondern entstand unter Studiobedingungen. Ich scheue mich nicht, von einem Glücksfall zu sprechen, dass sie zustande kam. Die alte Frage, die sich beim Liedgesang stellt, ob der Vortragende nun als Betroffener oder als Interpret dieser Betroffenheit in Erscheinung treten sollte, beantwortet Poplutz mit seiner Interpretation nicht ganz eindeutig. Nach meiner Beobachtung ist er sowohl das Eine wie das Andere, ohne sich dramatisch zu weit aus dem Fenster zu lehnen. Sein Stil ist zurückhaltend, versöhnlich, doch nicht introvertiert und schwermütig. Es ist, als komme er mit offenen Armen auf seine Hörer zu, um mit leisen Tönen für Schubert und sein Werk zu werben.

Lieder an die Entfernte: Unter diesem Titel hat Poplutz bei Spektral auch Robert Schumanns Dichterliebe, Ludwig van Beethovens An die ferne Geliebte, umrahmt von neun Schubert-Liedern, eingespielt (SLR4-16153). Diesmal wird er von Hilko Dumno an Klavier begleitet. Im Booklet äußern sie die Hoffnung, dass „unsere Lieder an die Entfernte in die Welt zwischen Traum und Wirklichkeit, Freude und Traurigkeit, Sehnsucht und Liebe entführen“ mögen. Daran ist nicht der geringste Zweifel angebracht. Auch dieser CD ist eine große Verbreitung zu wünschen, zumal auch hier die Vorzüge der Schönen Müllerin ebenfalls zur Geltung gebracht werden. Rüdiger Winter

Hier nun der komplette Text von Till Gerrit Waidelich, den uns der Autor freundlicherweise zur Verfügung stellte: Dass beide Liederzyklen Franz Schuberts nach Gedichten von Wilhelm Müller (1794-1827) von Menschen erzählen, die sich im Freien aufhalten, während der Hörer sie im geschlossenen Raum erlebt, darf man durchaus als bemerkenswertes Detail wahrnehmen. Zum Musizieren im Freien taugen dagegen bekanntlich die meisten Tasteninstrumente (Klaviere und Flügel) kaum, auf Wanderungen zumal. Dort bedurfte man solcher Instrumente, die man auch bei Ständchen verwendete, und Zupfinstrumente waren hier erste Wahl. Bekannt waren schon zu Schuberts Zeiten (und sind noch heute) von Zupfinstrumenten begleitete Ständchen in Opern, etwa das des Mozartschen Don Giovanni mit einer Mandoline. Geläufig ist auch die Nachahmung des Gitarrenklangs durch gezupfte Streichinstrumente – bei Mozart in der Entführung aus dem Serail und in Figaro – sowie der Einsatz einer veritablen Gitarre für die Arie des Grafen Almaviva in Rossinis Il barbiere di Siviglia (1816) oder Donizettis Don Pasquale (1843). Hier handelt es sich jedoch um relativ einfache Akkordbrechungen, die kaum einen Vergleich mit melodisch, rhythmisch und harmonisch ausgefeilter Liedbegleitung oder auch den in dieser Zeit üblichen Harfen-Parts im Rahmen von Orchesterpartituren zulassen. Und auch bei den meisten Schubert-Liedern, jene aus den späten Zyklen sind da keine Ausnahme, werden höchste Ansprüche an den oder die Instrumentalpartner gestellt, deren Aufgaben weit über das hinausreichen, was gleichzeitig oder arpeggierend gezupfte Akkorde betrifft. Und doch finden sich in verschiedenen Klavieraccompagnements auch Nachahmungen typischer Gitarren- oder auch Harfenbegleitungen.

So könnte der junge Franz Schubert ausgesehen haben. Bewiesen ist es nicht. Die Kreidezeichnung soll von Leopold Kuppelwieser stammen, der zum Freundeskreis Schuberts gehörte.

Schubert hatte für die zwanzig von ihm erstmals in einem Zyklus vertonten Lieder vermutlich primär Interpreten wie den von ihm favorisierten Tenorbariton Carl von Schönstein (1796-1876) auserkoren. Einzelne Lieder hat er dann in adaptierter und teils auch transponierter Fassung nochmals niedergeschrieben, möglicherweise für seine Klavierschülerin Caroline Esterhazy, auch für sie allerdings stets mit Klavierbegleitung. Den vollständigen Zyklus aber übergab er zur Veröffentlichung dem befreundeten Verleger Maximilian Joseph Leidesdorf (1787-1840), und da eigenhändige Manuskripte Schuberts, die dort publiziert wurden, allesamt verloren sind, ist das Werk in erster Linie aus einigen Abschriften sowie den fünf Heften überliefert, in denen es im Druck erschien. Und diese Ausgabe ist wiederum explizit dem Baron Schönstein gewidmet.

Als man am 12. August 1824 in einer Anzeige der Wiener-Zeitung erstmals erfuhr, dass es einen „Cyklus von Gedichten von Wilhelm Müller […] in Musik gesetzt […] von Franz Schubert“ zu kaufen gebe, kündigte der Verleger Leidesdorf zugleich an: „Nächstens erscheint dasselbe Werk mit Guitarre-Begleitung eingerichtet.“ Dies war eine damals sehr übliche Interpretations- und Publikationsform. Eine ganze Reihe Schubertscher Solo- und mehrstimmiger Gesänge wurde noch zu seinen Lebzeiten mit Gitarrenbegleitung dargeboten oder auch publiziert. Alternativversionen für unterschiedliche Instrumente wurden teils separat vertrieben, teils auch übereinander oder gar ineinander gedruckt. Anton Diabelli, der Schuberts Müllerin bei deren Zweitauflage in sein Programm nahm, hatte 1821 auch Einzelnummern aus Paisiellos Molinara mit Gitarrenbegleitung herausgegeben. Bei Wohin („Ich hört ein Bächlein rauschen“, gedruckt in der Sammlung Philomele) besagt der Zusatz „eingerichtet und herausgegeben von Anton Diabelli“ hinreichend, dass die „Begleitung der Guitare“ (!) vom Verleger stammt und er behielt sich auch das „Eigenthumsrecht“ an seiner Bearbeitung vor. Insofern ist die These des Gitarristen Alfred Rondorf (1895-1972), dieses Lied sei ein Schubertsches Originalarrangement, weshalb er es in eine Anthologie angeblich „originaler“ Schubertscher Lieder mit Gitarre aufnahm, nicht stichhaltig.

Der Komponist hatte 1823 ein Jahr hinter sich, in dem er seit Beginn an einer ernsten Erkrankung, vermutlich Syphilis, laborierte, Wochen zu Therapien im Spital verbracht haben muss und dennoch neben vielen anderen Werken bereits zwei Opern vollendet hatte. Ende November 1823 schrieb Schubert seinem in Breslau weilenden Freund Schober en passant, er habe seit der Oper Fierrabras „nichts componirt, als ein Paar Müllerlieder“, als handle es sich um Kleinigkeiten. Aber deren Stellenwert wird dann im nächsten Satz doch deutlicher, denn er ergänzt, dass diese „in 4 Heften erscheinen“ würden, „mit Vignetten von Schwind“, eine durchaus aufwendigere Angelegenheit, und zunächst wurde auf diese Illustration des Umschlags auch verzichtet und erschien sie erst bei späteren Auflagen.

Bei der ersten nachweisbaren Darbietung von vier Liedern (es waren die Numern 1-4) aus dem Zyklus, die Ende 1825 durch den Bariton (und nachmalig berühmten Bach-Forscher) Johann Theodor Mosewius (1788-1858) in Breslau erfolgte, ist zwar nicht bekannt, wer außer ihm mitwirkte. Aber der Konzertzettel lässt uns nicht darüber im Zweifel, dass „sämmtliche Gesangstücke […] mit Begleitung des Pianoforte ausgeführt“ wurden. Dass man dies hier eigens betonte, deutet jedoch darauf, dass das nicht unbedingt selbstverständlich war, da Gesangstücke ja auch unbegleitet, unter Verwendung von einzelnen anderen Instrumenten oder ganzen Ensembles hätten erklingen können.

Der Dichter Wilhem Müller (1794 – 1827) auf einem Stich von Johann Friedrich Schröter. Foto: Wikipedia

Der Zyklus umfasst die Darstellung aller Stadien der Gefühlwelt eines wohl erstmals und letztlich vergeblich liebenden Müllerburschen. Zunächst kennt dieser weder das Ziel seines Wanderns, noch die Empfindung von Liebe überhaupt. Allenfalls die Nixen im Bach, dessen Lauf er folgt, lassen eine Ahnung von Herzensangelegenheiten aufkeimen, und die Ankunft und Anstellung an einer neuen Mühle erwecken in ihm die Zuneigung zur Tochter seines Dienstherrn, eine komplizierte Konstellation. Zweifel, Enthusiasmus und eine vorläufig noch realistische Einschätzung seiner Situation lösen sich ab, zumal sich nun in die klar ausgerichteten Liebesgefühle bereits die Resignation mischt. Und diese artikuliert sich dann unwillkürlich durch die an die Wand gehängte Laute und deren über die Saiten streifendes Band, ein Zupfinstrument, das wie eine Aeolsharfe gleichsam von selbst zu tönen beginnt. Dass die Müllerin nun ihre Vorliebe für „Grün“ äußert, erweckt seine zunächst unbestimmte Eifersucht, die sich dann konkret auf den Nebenbuhler, einen Jäger, konzentriert. Dessen Attraktivität für die Geliebte nimmt er wahr und erwägt, wie es wäre, selbst mit dessen Eigenschaften bedacht zu sein. Dem Entschluss, sich der Hoffnung nicht länger hinzugeben, Abschied zu nehmen, folgt der immer klarere Entschluss, sich auch vom Leben zu verabschieden. Mehrfach schüttet der Liebende nun sein Herz dem Bach aus, seinem getreuen und vertrauten Begleiter. Er beginnt also sein Inneres zu befragen und nimmt sich das Leben.

Der Dessauer Dichter Wilhelm Müller hat wohl die Erfahrung seiner eigenen unglücklichen Liebe zu Luise Hensel, bei der er gleichfalls mehrere Nebenbuhler hatte, in die Gedichte einfließen lassen. Der Titel des Gedichtzyklus’ greift den damals populären deutschen Titel eines „Dramma giocoso“ von Giovanni Paisiello auf, L’amor contrastato ossia la molinara (Neapel 1788). Auch in dem Libretto wird eine Frau geschildert, die sich von zwei Liebhabern hofieren lässt und mit deren Gefühlen spielt. Bei Zusammenkünften eines Kreises von Literaten, Künstlern und Musikern im Hause des Staatsrats von Staegemann in Berlin kamen 1816 Teilnehmer, darunter der Dessauer Student Müller auf die Idee, gemeinsam ein Liederspiel unter dem Titel Rose, die Müllerin, zu schreiben und aufzuführen. Zehn der Lieder dieses Spiels, die nur teilweise von Müller gedichtet waren, setzte der Berliner Komponist Ludwig Berger in Musik und publizierte sie auch. Außerdem inspirierte er Wilhelm Müller, weitere Gedichte zu diesem Sujet zu verfassen, die dann teils einzeln in verschiedenen Periodika erschienen, aber auch als geschlossener Zyklus von 23 Gedichten, die durch einen Prolog eingeleitet und durch einen Epilog geschlossen wurden. Diese die Handlung rahmenden und auch kommentierenden Erläuterungen scheinen in ihrem lockeren, teils sogar ironischen Tonfall – die bereits die Ironie eines Heinrich Heine erahnen lassen – das tieflotende Abbild des Seelenlebens zu relativieren. Schubert dürfte sie bewusst weggelassen haben.

Wilhelm Müllers eigenes Verhältnis zur Musik, Gesang und zu Musikinstrumenten, ist nur durch wenige Äußerungen belegbar. Gegenüber dem Komponisten Bernhard Klein bekannte er 1822, ein „musikalischer Stümper“ zu sein und schrieb ihm: „in der Tat führen meine Lieder […] nur ein halbes Leben, ein Papierleben, schwarz auf weiß – […] bis die Musik ihnen den Lebensodem einhaucht, oder ihn doch, wenn er darin schlummert, herausruft und weckt.“ Von seiner sehr musikalischen Frau oder anderen begabten Sängern ließ Müller sich Lieder eher vorsingen, als sie selbst anzustimmen, obwohl er in der Dessauer Liedertafel unter Friedrich Schneider als Erster Tenor mitwirken durfte, wobei er – wiederum gegenüber Klein – behauptete, er habe in diesem Kreise kaum gesungen, vielmehr getrunken und allenfalls eigene Verse deklamiert. Seine Behauptung, er sei unmusikalisch, mag daher eine halbwahre, kokette Behauptung sein.

In den Gedichten von Müllers Zyklus, der 1816-20 über einen Zeitraum von vier Jahren entstand, was für den rasch produzierenden Müller eher ungewöhnlich war, kommt nun der Begriff Gitarre nicht unmittelbar vor, Müller suggeriert ja überdies, sie seien einem „reisenden Waldhornisten“ zu verdanken, so dass das mehrfach erwähnte und auch klanglich – nachgeahmt – erschallende „Posthorn“ dazu unmittelbarer zu passen scheint. Konkreter kommen dagegen in den Liedtexten Harfen sowohl sprichwörtlich sowie als Instrument konkret vor. Ob Wilhelm Müller die spezifischen Unterschiede zwischen Leier, Laute und Gitarre kannte und wahrgenommen hätte, ist eher zu bezweifeln. Er mag diese Instrumente wohl eher nach der klanglichen und metrischen Eignung der Worte in seinem Versmaß eingeflochten haben. Und so kann der Gitarrenklang auch für jenen der Laute stehen, die eine wichtige Rolle spielt, zumal Schubert selbst im Text eines frühen Terzetts mit Gitarrenbegleitung reimt „Ertöne Leyer, zur Festesfeyer“.

Wie aber steht es nun wirklich um Schuberts Verhältnis zur Gitarre? Eine ganze Reihe von Persönlichkeiten aus Schuberts Umfelds, darunter auch der Pianist Joseph Gahy und der Dichter Franz Grillparzer haben sich als mehr oder minder tüchtige Gitarrenspieler bewährt, und in Wien wirkte bis 1819 etwa der hochbedeutende italienische Gitarrenvirtuose Mauro Giuliani (1781-1829). Während man aber etwa bei dem Violinvirtuosen Paganini mit Fug und Recht sagen kann, er habe für die Gitarre vieles komponiert, stehen die Anfang des 20. Jahrhunderts kolportierten Behauptungen, Schubert habe gleichsam alle seine ein- und mehrstimmigen Vokalwerke ursprünglich mit Gitarrenbegleitung konzipiert, auf wackeligen Füßen.

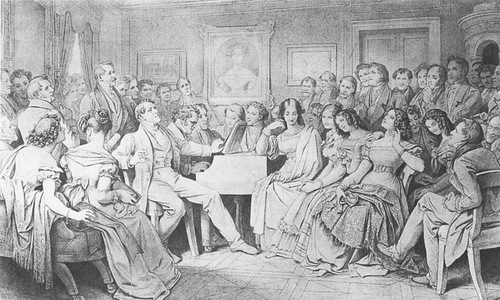

Moritz von Schwind – Schubertiade (1868) Drawn from memory, the image shows Franz Schubert at the piano, and Josef von Spaun, Johann Michael Vogl, Franz Lachner, Moritz von Schwind, Wilhelm August Rieder, Leopold Kupelwieser, Eduard von Bauersfeld, Franz von Schober, Franz Grillparzer. Picture on the wall of Countess Caroline Esterházy

Immerhin gibt es eben einen (einzigen) ganz konkreten Beleg, dass Schubert den Instrumentalpart jenes erwähnten Terzetts mit einer Gitarre besetzte, nämlich bei dem am 27. Sept. 1813 vollendeten Ständchen „Auf die Nahmensfeyer meines Vaters“. Hier steht ganz sicher fest, dass er es für Singstimmen mit „Quitarre“ (so seine eigentümliche Orthographie) niederschrieb. Er mag zu dieser Zeit, als er sich 16jährig im Stimmwechsel befand, die Vokalstimmen seinen drei älteren Brüdern zugedacht und selbst den Instrumentalpart gezupft haben, oder doch auch mitgesungen haben (zumal einzelne Akkorde vokal vierstimmig sind). Auf alle Fälle besagt diese Besetzung wohl mehreres: Eine Gitarre war der Familie Schubert ein vertrautes Instrument, und vielleicht mag dieses Ständchen auch für eine vermeintlich spontane Darbietung geplant und bei einem Ausflug am Namenstag von Franz Vater und Sohn am 4. Oktober gesungen worden sein, da es sonst wahrscheinlicher gewesen wäre, das Klavier heranzuziehen. Wenige Wochen später entstand zu ähnlichem Anlass ein genauso ungewöhnlich – mit Geige und Harfe – begleitetes Lied. Ein Gitarrenquartett, das man zeitweilig für eine Originalkomposition Schuberts hielt (es stammt von Wenzel Thomas Matiegka 1773-1830), hat er nur wenige Monate später arrangiert. Und ein Jahr nach seiner Vertonung der Schönen Müllerin hatte Schubert auch großes Interesse an der kurz zuvor erstmals konstruierten Bogengitarre, dem Arpeggione, für das er eine zweisätzige Sonate mit Klavierbegleitung schrieb.

Weil sie aus dem frühen 19. Jahrhundert und zudem angeblich oder wirklich aus Schuberts Umfeld stammen, gelten auch drei Instrumente als halbwegs authentische Zeugen, wie Gitarren beschaffen gewesen sein könnten, die Schubert besessen oder gar gespielt haben mag. Von zwei sogenannten „Gitarren aus Schuberts Besitz“ gibt es Abbildungen: Die eine befindet sich im Wiener Schubertbund (sie stammt aus der Kirche St. Anna, zu der es direkte Bezüge der Familie Schubert gibt). Die zweite soll Schubert einem Amateursänger geschenkt haben, dem Johann Karl Umlauff von Frankwell, der mehrfach bei zeitgenössischen Aufführungen mehrstimmiger Schubertscher Männergesänge mitwirkte (1913 befand sie sich in Wiener Neustadt). Darüber hinaus wird Schubert eine heute in den Sammlungen des Archivs der Gesellschaft der Musikfreunde verwahrte Gitarre, die in der Gestalt einer Lyra geformt ist, bekannt gewesen sein und er vielleicht auch darauf gespielt haben, da sie Schuberts Mentor, dem Bariton Johann Michael Vogl gehörte, einem der einflussreichsten Freunde und Interpreten Schubertscher Gesänge. Im Verzeichnis der Hinterlassenschaften Schuberts nach seinem Tod 1828 wird dagegen keine Gitarre erwähnt.

Franz Schubert/OBA

Wohl im Entstehungsjahr des Zyklus’ (1823) wurde Schubert vor dem Schloss Atzenbrugg neben einem Gitarrespieler auf dem Rasen sitzend abgebildet, während seine Freunde mit Ballspielen beschäftigt sind. Der Gitarrist sitzt vorn in der Mitte, ganz zentral zwischen Moritz von Schwind und Schubert. Man hielt ihn früher für eine Darstellung des Schubert-Sängers Johann Michael Vogl, nimmt inzwischen aber an, dass es sich um den begabten Pianisten (und Gitarristen) Joseph von Gahy (1793-1864) handelt. Das Blatt (eine Radierung Ludwig Mohns nach einer Zeichnung von Schuberts Freunden Schober und Schwind) ist ein Gemeinschaftswerk dreier eng mit Schubert verbundener Personen, die eine Gitarre dort sicher nicht bloß zufällig zeigen wollten, sondern diese dürfte für ländliche Ausflüge der Schubertianer ein typisches Instrument gewesen sein.

Der Sänger des Zyklus ist nun einerseits Erzähler wie jener einer Ballade, andererseits artikuliert er sich in wörtlicher Rede (Gesang) stellvertretend für mehrere Personen, wobei er in erster Linie Sprachrohr des Müllerburschen bleibt. Möglicherweise steht der Sänger bei diskreter akkompagnierenden Instrumenten, wie es Gitarren sind, noch mehr im Zentrum. Vielleicht ist dadurch atmosphärisch eher assoziierbar, dass es sich um einen wandernden (Müller-)burschen handelt und keinen Sänger im Konzertsaal (Foto oben: Ein Schubert-Abend in einem Wiener Bürgerhause/ Kopie von Wilhelm Giessel (1869–1938) nach dem Gemälde von Julius Schmid (1854–1935). Till Gerrit Waidelich