Mehr noch als im vergangenen Berlioz-Gedenkjahr wirft 2020 der Klassik-Gigant Ludwig von Beethoven (getauft 17. Dezember 1770 in Bonn, Kurköln, gestorben am 26. März 1827 in Wien, Kaisertum Österreich) seinen gewaltigen Schatten über uns. Und wir werden uns nun der Neuaufnahmen und Wiederauflagen oder Gesamtausgaben nicht erwehren können. Wir richten also ähnlich wie für den Kollegen Berlioz eine Sammelseite für Beethoven ein, auf der wir nach Eingang die von operalounge.de besprochenen Einspielungen vorstellen (die Sinfonien und die Gesamtausgaben-Boxen behandeln wir gesondert): Die Auswahl ist eklektisch, je nach Vorliebe der Redaktion und der Rezensenten. Und gar nicht vollständig, aber das kennen unsere Leser ja. Auf also zum Kampf durch die Fülle.

Dass 2020 das große Beethoven-Jahr hätte werden sollen, trat selbst bei eingefleischten Klassik-Hörern einigermaßen in den Hintergrund. Die Tonträgerindustrie hatte freilich vorgesorgt, so dass der Markt erwartbar mit weiteren Aufnahmen überschwemmt werden konnte, darunter komplette Neueinspielungen, ob einzelne Sinfonien oder gesamte Zyklen. Das Königliche Concertgebouw-Orchester Amsterdam, welches in einem Ranking der weltbesten Orchester auf den ersten Platz gewählt wurde, hat sich anlässlich des Beethoven-Jubiläums zu keiner weiteren Neuaufnahme entschlossen, sondern einen Blick in sein umfangreiches Tonarchiv geworfen. Das Ergebnis ist ein „Patchwork-Zyklus“ der neun Sinfonien, allesamt live im Amsterdamer Concertgebouw im Konzert mitgeschnitten, welcher nun in einer 5-CD-Box im typischen Concertgebouw-Design erscheint (RCO 19005). Es wird ein Zeitraum von über vier Jahrzehnten abgedeckt, nämlich die Jahre zwischen 1978 und 2010. Überraschend ist, dass nur ein einziger Chefdirigent des Concertgebouw-Orchesters, nämlich der im letzten Jahr verstorbene Mariss Jansons, vertreten ist. Ansonsten handelt es sich also ausschließlich um Gastdirigenten, was die Sache im Grunde genommen sogar spannender macht.

Dass 2020 das große Beethoven-Jahr hätte werden sollen, trat selbst bei eingefleischten Klassik-Hörern einigermaßen in den Hintergrund. Die Tonträgerindustrie hatte freilich vorgesorgt, so dass der Markt erwartbar mit weiteren Aufnahmen überschwemmt werden konnte, darunter komplette Neueinspielungen, ob einzelne Sinfonien oder gesamte Zyklen. Das Königliche Concertgebouw-Orchester Amsterdam, welches in einem Ranking der weltbesten Orchester auf den ersten Platz gewählt wurde, hat sich anlässlich des Beethoven-Jubiläums zu keiner weiteren Neuaufnahme entschlossen, sondern einen Blick in sein umfangreiches Tonarchiv geworfen. Das Ergebnis ist ein „Patchwork-Zyklus“ der neun Sinfonien, allesamt live im Amsterdamer Concertgebouw im Konzert mitgeschnitten, welcher nun in einer 5-CD-Box im typischen Concertgebouw-Design erscheint (RCO 19005). Es wird ein Zeitraum von über vier Jahrzehnten abgedeckt, nämlich die Jahre zwischen 1978 und 2010. Überraschend ist, dass nur ein einziger Chefdirigent des Concertgebouw-Orchesters, nämlich der im letzten Jahr verstorbene Mariss Jansons, vertreten ist. Ansonsten handelt es sich also ausschließlich um Gastdirigenten, was die Sache im Grunde genommen sogar spannender macht.

Den Anfang macht die aktuellste der enthaltenen Aufnahmen: Ein Konzertmitschnitt der ersten Sinfonie unter dem amerikanischen Dirigenten David Zinman vom 9. Juni 2010. Voranstellen sollte man, dass Zinmans Zyklus für Arte Nova Ende der 1990er Jahre für einiges Aufsehen sorgte, sehr gute Bewertungen einheimste und als vielleicht sogar die Aufnahme fürs nächste Jahrtausend galt. Wenig ist von der Euphorie von vor zwanzig Jahren geblieben. Der Zyklus wurde später zwar bei Sony neu aufgelegt, ist aber auch dort bereits wieder vergriffen. Fast hat es den Eindruck, als spräche heute niemand mehr von Zinman, wenn es um Beethoven geht. Dass dennoch mehr dran war als ein kurzfristiger Milleniums-Hype, beweist diese Live-Aufnahme eindrücklich. Mit einer überzeugenden Mischung aus Frische und Ernsthaftigkeit geht Zinman die Sache an und überzeugt im Ergebnis über die Maßen. Vielleicht sind es gerade diese Interpretationen der frühen Beethoven-Sinfonien, die eben nicht im Zuge einer Gesamtaufnahme gleichsam zwingend entstehen, sondern ganz bewusst aufs Konzertprogramm gesetzt werden.

Es schließt sich auf derselben ersten CD, gleichsam als Kontrast, die älteste inkludierte Einspielung an, Sinfonie Nr. 2 unter dem ebenfalls aus den USA stammenden Leonard Bernstein vom 8. März 1978. Interessehalber sei erwähnt, dass an diesem Tage auch die Eroica gespielt wurde, die hier leider nicht berücksichtigt werden konnte, wohl auch, um keinen der berücksichtigten Dirigenten herauszuheben. Dass Bernstein die Zweite von Beethoven auch außerhalb eines Zyklus aufführte, beweist seine Wertschätzung dieses Werkes, das die konsequente Weiterentwicklung nach dem sinfonischen Erstling darstellt und mittlerweile bereits als großer Schritt in Richtung Eroica aufgefasst wird. So unterstreicht Bernsteins hochromantische Lesart gleichsam diese Einordnung und stellt fraglos eines der absoluten Highlights dieser Kassette dar. Groß angelegt und ohne falsche Zurückhaltung lässt er die zweite Sinfonie erstrahlen und übertrifft womöglich sogar noch seine ungleich berühmtere Einspielung mit den Wiener Philharmonikern (DG).

Hollands Glorie: das ehrwürdige Concertgebouw Orkest/ pressphoto Concertgebouw

Die zweite CD startet sodann mit der tatsächlich enthaltenen Eroica unter Nikolaus Harnoncourt vom 16. Oktober 1988. Man sollte hinzufügen, dass Harnoncourt zu dieser Zeit einer der bevorzugten Gastdirigenten des Concertgebouw-Orchesters war und zahlreiche Einspielungen mit demselben vorgelegt hat, die allesamt ein hohes künstlerisches Niveau auszeichnet. So nimmt es nicht wunder, dass auch die dritte Sinfonie von Beethoven eine eindringliche Wiedergabe erfährt. Freilich ist der Zugang ein völlig anderer als bei Bernstein, nüchterner und klassizistischer, ohne ins allzu Akademische abzugleiten. Es ist erstaunlich, wie problemlos sich das tadellos aufspielende Concertgebouw-Orchester den jeweiligen, häufig sehr unterschiedlichen Vorstellungen der Dirigenten anzupassen in der Lage ist. Andererseits darf man genau dies vom angeblich weltbesten Orchester auch erwarten.

Das Gros der Aufnahmen in der Box entstammt dem ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts. So auch der sich ebenfalls auf der zweiten Compact Disc befindliche Mitschnitt der vierten Sinfonie vom 19. September 2003 unter der musikalischen Leitung von Herbert Blomstedt. Dieser legte zwei komplette Zyklen der Beethoven-Sinfonien vor, den ersten in den 1970er Jahren mit der Staatskapelle Dresden (Eterna), den zweiten hochbetagt vor wenigen Jahren mit dem Gewandhausorchester Leipzig (Accentus). Die vorliegende Live-Aufnahme datiert zeitlich also dazwischen, ist interpretatorisch aber schon näher an seiner heutigen Beethoven-Auffassung, die in ihrer Ausprägung etwas Norddeutsches hat, das an Günter Wand seligen Angedenkens erinnert. Stringent und ohne Mätzchen, aber auch nicht in puritanischer Askese verkommend, erzeugt sie Hörspaß.

Bei der fünften Sinfonie schließlich, die sich auf der nächsten Disc befindet, tritt der damalige Chefdirigent Mariss Jansons ins Zentrum. In diesem Mitschnitt vom 29. Mai 2008 bezeugt er abermals , weswegen er seinerzeit zurecht gleich zwei Spitzenorchestern vorstand: neben den Amsterdamern ja auch noch dem Bayerischen RSO in München. Es ist ein Beethoven der Mitte, die Extreme vermeidend und doch nicht zur 08/15-Aufführung degradiert, so dass die Inklusion nachvollziehbar erscheint und diese Aufnahme sicher nicht aus Verlegenheit, sondern mit Überzeugung zum Zuge kam. Gleichwohl, ein Blick ins Konzertarchiv des Orchesters zeigt, dass sich etwa auch ein Mitschnitt unter dem greisen Carlo Maria Giulini vom März 1996 angeboten hätte.

Über Geschmack kann man sich streiten – aber das Concertgebouw zählt zu den besten Tonhallen der Welt/ Wikipedia

Hinsichtlich der Pastorale, die sich die dritte CD mit der Fünften teilt, kommt ein Dirigent zum Zuge, der umstritten ist wie wenige andere: Roger Norrington. Am 7. Oktober 2004 mitgeschnitten, erkennt man die ihm ureigene vibratoarme Interpretation, die starke Einflüsse der historisch informierten Aufführungspraxis zeigt. Trotz aller Einwände hat diese Beethoven’sche Sechste unter Norringtons Dirigat gewiss ihre Momente. Das eindrückliche Schlagwerk kommt im Gewitter-und-Sturm-Satz voll zur Geltung. Es ist immer wieder spannend zu hören, wie sich ein solcher Klangkörper der Weltklasse wie das Königliche Concertgebouw-Orchester wirklich jedem Dirigentenstil anzupassen vermag.

Für manch einen der heimliche Kaufgrund dürfte die siebte Sinfonie unter Carlos Kleiber vom 20. Oktober 1983 darstellen, welche CD Nr. 4 einleitet. Eine wirkliche Ersterscheinung ist es allerdings nicht, handelt es sich doch um die Tonspur eines Unitel-Films, der (zusammen mit der Vierten) bereits auf einer Philips-DVD zu haben war. Nun ist die Erwartungshaltung im Falle des jüngeren Kleiber ungemein hoch. Es handelt sich gewiss um eine tänzerisch-beschwingte Wiedergabe, wie man sie bei diesem Dirigenten erwartet. Sie übertrifft die in gewissen Kreisen zum Maß aller Dinge erklärte, etwas sterile DG-Studioeinspielung, die nicht an die fast zeitgleich entstandene, ganz späte Decca-Produktion unter Leopold Stokowski heranreicht – noch immer ein verkannter Geheimtipp. Kleiber junior baut einen solchen Hochdruck auf, so dass seine Siebente durchgehend rastlos erscheint. Eine mögliche, keinesfalls die allein seligmachende Lesart.

Bei der Achten, die die vierte Disc beschließt, steht mit Philippe Herreweghe ein anerkannter Spezialist für Alte Musik am Dirigentenpult, der indes auch schon bis ins 19. Jahrhundert vorgedrungen ist und sogar eine vollständige Beethoven-Sinfonien-Einspielung vorgelegt hat, die von der Kritik gefeiert wurde (Pentatone). Ein wenig ist man bei diesem Live-Mitschnitte der achten Sinfonie vom 5. Oktober 2003 allerdings enttäuscht, stellt sich der große Aha-Effekt doch nicht unmittelbar ein. Was dieses noch immer unterschätzte Meisterwerk angeht, darf auf die klassische Einspielung des greisen Bruno Walter hingewiesen werden (Columbia), die in gewisser Hinsicht noch immer das A und O darstellt.

Den Abschluss muss die neunte Sinfonie bilden, bei welcher auf einen Mitschnitt unter dem ungarisch-amerikanischen Dirigenten Antal Doráti vom 28. April 1985 zurückgegriffen werden konnte. Wer die Vita Dorátis kennt, wird die Aufnahme als unter die letzten dieses Orchesterleiters einordnen können, der damals bereits im achtzigsten Lebensjahre stand. Von einer Altersmilde ist indes keine Spur, ist sein Zugriff doch beherzt und zeigt keine Ermüdungserscheinungen. Das Solistenquartett ist nicht übermäßig prominent und mehr gediegen als wirklich herausragend: Roberta Alexander (Sopran), Jard von Nes (Mezzosopran), Horst Laubenthal (Tenor) sowie – etwas pauschal – Leonard Mróz (Bass). Unterstützt wird die vokale Seite durch den sehr gut aufgelegten Chor des Concertgebouw-Orchesters. Klanglich handelt es sich allerdings um die vergleichsweise schwächste Aufnahme, die nicht durch übermäßige Brillanz punkten kann, jedoch freilich bereits (wie der Rest) in Stereophonie vorliegt. Insgesamt war es wohl ein Anliegen dieser Veröffentlichung, ausschließlich Stereoaufnahmen zu berücksichtigen.

In der Summe lässt sich also eine starke Empfehlung mit einigen wenigen Einschränkungen aussprechen. Die Box lohnt sich bereits allein aufgrund der enthaltenen Bernstein-Aufnahme, die jede Sammlung bereichert. Unterstrichen wird der positive Eindruck durch die kundigen, gar viersprachig (Englisch, Französisch, Deutsch, Niederländisch) vorliegenden Einführungstexte von Bas von Putten. Daniel Hauser

Obwohl das große Jubiläumsjahr anlässlich des 250. Geburtstages – am Ende 2020 gesehen – anderweitig schmerzlich überlagert wurde, herrschte kein Mangel an Neuerscheinungen in Sachen Beethoven-Aufnahmen. Harmonia Mundi denkt in seiner sogenannten 2020/2027 Harmonia Mundi Edition bereits weiter, plant man doch offenbar eine Serie, die sich bis zum 200. Todestag Beethovens, den wir erst 2027 Jahren begehen werden, erstrecken soll. Weitere Neuveröffentlichungen stehen jedenfalls bereit, vom geneigten Hörer in Betracht gezogen zu werden.

Aus Malmö: Beethovens Sinfonien mit Robert Trevino und dem Malmö Symphony Orchestra bei Ondine. Großartiger kann man nicht einsteigen. Nicht auf dem CD-Markt, nicht auf dem Konzertpodium. Nicht einfach nur ein oder zwei Beethoven-Sinfonien, sondern gleich alle neun bildeten den Auftakt der Zusammenarbeit des Malmö Symphony Orchestra und seines im Oktober 2019 neugekürten Chief Conductor Robert Trevino. Die Tinte unter dem Vertrag war kaum getrocknet, als Orchester und Dirigent ihre Partnerschaft im gleichen Monat im Rahmen eines Beethoven-Festivals mit allen neun Sinfonien an vier Abenden besiegelten und im Konserthus live aufnahmen. Für Trevino ist es zwar nicht das CD-Debüt aber immerhin der Einstand bei Ondine, die die fünf CDs in aparter Klappbox und englischem Beiheft samt Interview mit dem Dirigenten herausbrachten (ODE 1348-5Q). Nach Ádám Fischers Aufnahme aus Kopenhagen ist diese von der schwedischen Seite des Öresund stammende Aufnahme der zweite skandinavische Beethoven-Zyklus im Jubiläumsjahr. „The spirit of Beethoven“, den Trevino verspürte, als er erstmals die Fünfte dirigierte, vermittelt sich dem Hörer, der unwillkürlich nach dem Sinn dieser Aufnahme fragen wird, bei den beiden ersten Sinfonien noch nicht. Die erste birgt noch die Welt von Haydn und Mozart, die zweite ist, laut Trevino, „a statement of intent“, doch auf mich wirken die Aufnahmen trotz schöner Momente mit den Holzbläsern und fein empfundenen romantischen Stimmungen, uninteressant, werden im Verlauf immer langweiliger, und das hat nichts mit dem – gegenüber Fischer – durchgehend etwas längeren Spieldauern zu tun (die dritte und vierte auf einer CD mit 85 Minuten Spieldauer). Hier tasten sich Dirigent und Orchester mehr aneinander als an die Welt der Wiener Klassik heran. Der 36jährige Amerikaner mexikanischer Abstammung – eigentlich Treviño – der neben dem schwedischen Chefposten auch den beim Baskischen Nationalorchester in San Sebastián innehat, Opern am Bolshoi und in Washington dirigierte, kürzlich in Zürich die Carmen machen sollte und bei mehreren bedeutenden Orchestern bereits seine Visitenkarte abgegeben hat, hat im Hinblick auf diesen Zyklus David Zinman, der neben Leif Segerstam und Michael Tilson Thomas einer seiner Lehrer war und stets eine historische informierte Aufführungspraxis vertrat, und Daniel Barenboim konsultiert und wählte den nicht unüblichen Weg „historically informed in the way we attack some thing but acknowledging that we’re playing modern instruments with a long tradition“. Attacke und Gestaltungswille und der Elan, unbedingt etwas beweisen zu müssen, teilen sich im Scherzo und vor allem im Finale der Dritten mit. Trotz der Stürme, die Trevino gerne entfacht, ist seine Darstellung ungemein klar und lyrisch grundiert. Er gibt den Instrumenten ausgiebig Gelegenheit, sich vorzustellen, den Streicher in Finale der Dritten, Klarinette und Fagott in der vierten, Oboe im ersten Satz der Fünften. Trevino versucht alle Gruppen durchsichtig und dennoch voll klingen zu lassen. Die Technik hat den Konzerthausklang gut eingefangen. Die ihn live hörten, beschreiben Trevino als vor Energie berstenden Dirigenten mit präziser Vorstellungskraft. Das ist im Trauermarsch der Eroica zu spüren, im Adagio der vierten, mehr im ersten Satz als im Finale der Fünften, in der Sturmszene der Pastorale, doch manchmal übertreibt er Tempo und Effekte, wie in der Siebten und Achten, der neunten fehlt es, wie auch dem Finale der Drittem, an manchen Stellen an Grandeur; die Solisten Kate Royal, Christine Rice, Tuomas Katajala und Derek Walton sind gut, der MSO Festival Chorus klingt etwas entfernt. Kein schlechter Einstand. Rolf Fath

Aus Malmö: Beethovens Sinfonien mit Robert Trevino und dem Malmö Symphony Orchestra bei Ondine. Großartiger kann man nicht einsteigen. Nicht auf dem CD-Markt, nicht auf dem Konzertpodium. Nicht einfach nur ein oder zwei Beethoven-Sinfonien, sondern gleich alle neun bildeten den Auftakt der Zusammenarbeit des Malmö Symphony Orchestra und seines im Oktober 2019 neugekürten Chief Conductor Robert Trevino. Die Tinte unter dem Vertrag war kaum getrocknet, als Orchester und Dirigent ihre Partnerschaft im gleichen Monat im Rahmen eines Beethoven-Festivals mit allen neun Sinfonien an vier Abenden besiegelten und im Konserthus live aufnahmen. Für Trevino ist es zwar nicht das CD-Debüt aber immerhin der Einstand bei Ondine, die die fünf CDs in aparter Klappbox und englischem Beiheft samt Interview mit dem Dirigenten herausbrachten (ODE 1348-5Q). Nach Ádám Fischers Aufnahme aus Kopenhagen ist diese von der schwedischen Seite des Öresund stammende Aufnahme der zweite skandinavische Beethoven-Zyklus im Jubiläumsjahr. „The spirit of Beethoven“, den Trevino verspürte, als er erstmals die Fünfte dirigierte, vermittelt sich dem Hörer, der unwillkürlich nach dem Sinn dieser Aufnahme fragen wird, bei den beiden ersten Sinfonien noch nicht. Die erste birgt noch die Welt von Haydn und Mozart, die zweite ist, laut Trevino, „a statement of intent“, doch auf mich wirken die Aufnahmen trotz schöner Momente mit den Holzbläsern und fein empfundenen romantischen Stimmungen, uninteressant, werden im Verlauf immer langweiliger, und das hat nichts mit dem – gegenüber Fischer – durchgehend etwas längeren Spieldauern zu tun (die dritte und vierte auf einer CD mit 85 Minuten Spieldauer). Hier tasten sich Dirigent und Orchester mehr aneinander als an die Welt der Wiener Klassik heran. Der 36jährige Amerikaner mexikanischer Abstammung – eigentlich Treviño – der neben dem schwedischen Chefposten auch den beim Baskischen Nationalorchester in San Sebastián innehat, Opern am Bolshoi und in Washington dirigierte, kürzlich in Zürich die Carmen machen sollte und bei mehreren bedeutenden Orchestern bereits seine Visitenkarte abgegeben hat, hat im Hinblick auf diesen Zyklus David Zinman, der neben Leif Segerstam und Michael Tilson Thomas einer seiner Lehrer war und stets eine historische informierte Aufführungspraxis vertrat, und Daniel Barenboim konsultiert und wählte den nicht unüblichen Weg „historically informed in the way we attack some thing but acknowledging that we’re playing modern instruments with a long tradition“. Attacke und Gestaltungswille und der Elan, unbedingt etwas beweisen zu müssen, teilen sich im Scherzo und vor allem im Finale der Dritten mit. Trotz der Stürme, die Trevino gerne entfacht, ist seine Darstellung ungemein klar und lyrisch grundiert. Er gibt den Instrumenten ausgiebig Gelegenheit, sich vorzustellen, den Streicher in Finale der Dritten, Klarinette und Fagott in der vierten, Oboe im ersten Satz der Fünften. Trevino versucht alle Gruppen durchsichtig und dennoch voll klingen zu lassen. Die Technik hat den Konzerthausklang gut eingefangen. Die ihn live hörten, beschreiben Trevino als vor Energie berstenden Dirigenten mit präziser Vorstellungskraft. Das ist im Trauermarsch der Eroica zu spüren, im Adagio der vierten, mehr im ersten Satz als im Finale der Fünften, in der Sturmszene der Pastorale, doch manchmal übertreibt er Tempo und Effekte, wie in der Siebten und Achten, der neunten fehlt es, wie auch dem Finale der Drittem, an manchen Stellen an Grandeur; die Solisten Kate Royal, Christine Rice, Tuomas Katajala und Derek Walton sind gut, der MSO Festival Chorus klingt etwas entfernt. Kein schlechter Einstand. Rolf Fath

Und nun zu hmf: die konventionellere Doppel-CD mit der neunten Sinfonie sowie der in gewisser Hinsicht als eine Art Vorläuferin zu bezeichnenden Chorfantasie bei harmonia mundi france (HMM 902431.32) Es spielt das Freiburger Barockorchester unter der Stabführung des spanischen Dirigenten Pablo Heras-Casado, der sich längst einen Namen gemacht hat, und zwar gerade auch bei diesem Label. Das Barockorchester aus Freiburg ist längst in die Vorklassik, die Klassik und sogar in die Romantik vorgestoßen. So standen nicht nur die heftig diskutierten Mozart-Einspielungen unter René Jacobs im Fokus (besonders der Don Giovanni), sondern präsentierte man gar auch einen kompletten Zyklus der fünf Sinfonien von Felix Mendelssohn Bartholdy, wiederum unter Heras-Casado. Hörenswert sind die postbarocken Ausflüge des Orchesters allemal, wie sich auch diesmal erweist. Originalinstrumente bei Beethoven sind seit vierzig Jahren keine Besonderheit mehr, so dass auch diesmal das Rad nicht neu erfunden wird. Die sehr flotten, metronomnahen Tempi reißen nicht mehr per se so sehr vom Hocker wie einst. Dass der Kopfsatz und das Scherzo praktisch auf dieselbe Spielzeit (13 und eine halbe Minute) kommen, mag Zufall sein. Ein Gefühl von maestoso will im ersten Satz jedenfalls nicht aufkommen. Das Adagio gerät mit zwölf Minuten beinahe zur Karikatur, wobei man dazu sagen sollte, dass einst schon Sir John Eliot Gardiner dieses recht absurd anmutende Tempo anschlug. Wird jeder Satz dermaßen schnell gespielt, muss dies auf Kosten der inneren Proportionen des Werkes gehen. Mit 61 Minuten Gesamtspielzeit gehört die Neuaufnahme definitiv zu den allerflottesten auf dem Markt. Die beste HIP-Einspielung stellt sie indes mitnichten dar. Diese wurde im Vorjahr ganz unverhofft von Masaaki Suzuki mit dem Bach Collegium Japan und überragenden Solisten bei BIS vorgelegt. Dies liegt nicht nur daran, dass sich Suzuki fünf Minuten mehr Zeit nahm. Auch klanglich kann die HM-Aufnahme nicht ganz mithalten. Mit Christiane Karg, Sophie Harmsen, Werner Güra und Florian Boesch steht Heras-Casado ein sehr adäquates Solistenquartett zur Verfügung, doch vermisst man den gewissen Aha-Effekt, welchen Suzuki erzielte. Die Zürcher Sing-Akademie meistert den schwierigen Chorpart souverän. Das eigentliche Highlight dieser Neuproduktion (Anfnahme: Teldex Studio Berlin, November 2019) ist dann eher die „Beigabe“ auf der zweiten CD: die Chorfantasie, in der Kristian Bezuidenhout den Fortepiano-Part meisterlich beisteuert. Das dreisprachige Beiheft (Französisch, Englisch, Deutsch) mit Einführungstexten von Barry Cooper und Christian Girardin ist vorzüglich.

Und nun zu hmf: die konventionellere Doppel-CD mit der neunten Sinfonie sowie der in gewisser Hinsicht als eine Art Vorläuferin zu bezeichnenden Chorfantasie bei harmonia mundi france (HMM 902431.32) Es spielt das Freiburger Barockorchester unter der Stabführung des spanischen Dirigenten Pablo Heras-Casado, der sich längst einen Namen gemacht hat, und zwar gerade auch bei diesem Label. Das Barockorchester aus Freiburg ist längst in die Vorklassik, die Klassik und sogar in die Romantik vorgestoßen. So standen nicht nur die heftig diskutierten Mozart-Einspielungen unter René Jacobs im Fokus (besonders der Don Giovanni), sondern präsentierte man gar auch einen kompletten Zyklus der fünf Sinfonien von Felix Mendelssohn Bartholdy, wiederum unter Heras-Casado. Hörenswert sind die postbarocken Ausflüge des Orchesters allemal, wie sich auch diesmal erweist. Originalinstrumente bei Beethoven sind seit vierzig Jahren keine Besonderheit mehr, so dass auch diesmal das Rad nicht neu erfunden wird. Die sehr flotten, metronomnahen Tempi reißen nicht mehr per se so sehr vom Hocker wie einst. Dass der Kopfsatz und das Scherzo praktisch auf dieselbe Spielzeit (13 und eine halbe Minute) kommen, mag Zufall sein. Ein Gefühl von maestoso will im ersten Satz jedenfalls nicht aufkommen. Das Adagio gerät mit zwölf Minuten beinahe zur Karikatur, wobei man dazu sagen sollte, dass einst schon Sir John Eliot Gardiner dieses recht absurd anmutende Tempo anschlug. Wird jeder Satz dermaßen schnell gespielt, muss dies auf Kosten der inneren Proportionen des Werkes gehen. Mit 61 Minuten Gesamtspielzeit gehört die Neuaufnahme definitiv zu den allerflottesten auf dem Markt. Die beste HIP-Einspielung stellt sie indes mitnichten dar. Diese wurde im Vorjahr ganz unverhofft von Masaaki Suzuki mit dem Bach Collegium Japan und überragenden Solisten bei BIS vorgelegt. Dies liegt nicht nur daran, dass sich Suzuki fünf Minuten mehr Zeit nahm. Auch klanglich kann die HM-Aufnahme nicht ganz mithalten. Mit Christiane Karg, Sophie Harmsen, Werner Güra und Florian Boesch steht Heras-Casado ein sehr adäquates Solistenquartett zur Verfügung, doch vermisst man den gewissen Aha-Effekt, welchen Suzuki erzielte. Die Zürcher Sing-Akademie meistert den schwierigen Chorpart souverän. Das eigentliche Highlight dieser Neuproduktion (Anfnahme: Teldex Studio Berlin, November 2019) ist dann eher die „Beigabe“ auf der zweiten CD: die Chorfantasie, in der Kristian Bezuidenhout den Fortepiano-Part meisterlich beisteuert. Das dreisprachige Beiheft (Französisch, Englisch, Deutsch) mit Einführungstexten von Barry Cooper und Christian Girardin ist vorzüglich.

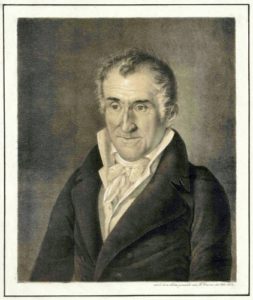

Die eigentlich interessantere Neuerscheinung stellt die Compact Disc mit Beethovens Sinfonie Nr. 6, der Pastorale, in Verbindung mit dem über zwanzig Jahre zuvor entstandenen Vorläufer, Le Portrait musical de la Nature ou Grande Symphonie, von Justin Heinrich Knecht (1752-1817) dar (HMM 902425). Es zeichnet verantwortlich die Akademie für Alte Musik Berlin unter ihrem Konzertmeister Bernhard Forck. Tatsächlich ist es erstaunlich, welche Parallelen diese beiden Werke, die jeweils eine musikalische Naturschilderung darstellen, aufweisen. Dies beginnt bereits bei der untypischen Fünfsätzigkeit, derer sich Knecht bereits 1785 bediente. Im Mittelpunkt steht da wie dort ein Gewitter, obschon es sich im älteren Werk gleichsam auf die Sätze 2 bis 4 erstreckt, vom Verdunkeln des Himmels bis zum allmählichen Verziehen und Wiederaufhellen, insgesamt gute zehn Minuten, was beinahe die Hälfte der Sinfonie ausmacht. Dies ist bekanntlich anders bei Beethoven, der fast eine Generation jünger war. Hier nimmt das Gewitter nur in etwa ein Zehntel der Pastoral-Sinfonie ein, hier konkret 4 Minuten von insgesamt 41 Minuten Spielzeit. Freilich bediente sich Beethoven bereits einer gänzlich anderen, deutlich expressiveren Tonsprache als sein Vorläufer. Zwischen 1785 und 1808 (Uraufführung der Pastorale) lagen Umwälzungen von einer solchen Tragweite, wie sie die Menschheit selten erlebte – Stichwort Französische Revolution und deren Folgen. Dies musste sich zwangsläufig auch in der Musik ausdrücken. Das soll im Umkehrschluss allerdings nicht bedeuten, dass Knechts „Proto-Pastorale“ belanglos herüberkäme. Zumindest in dieser nagelneuen Darbietung erzeigt sich das Potential dieses zu Unrecht fast unbekannten Werkes, dessen Höhepunkt selbstredend der stürmische, beinahe kriegerische mittlere Satz mit dem eigentlichen Gewitter darstellt. Hier werden die Vorteile einer historisch informierten Aufführungspraxis deutlich, vermitteln die zupackend aufspielenden Pauken doch einen furiosen Eindruck von der Szenerie, fast wie eine Vorahnung auf die noch in der Zukunft liegenden Ereignisse. Hier wurde eine Referenzaufnahme vorgelegt. Die Konkurrenz hervorragender Interpretationen der Beethoven’schen Sechsten ist dem gegenüber geradezu grenzenlos, so dass man mit einem anderen Erwartungshorizont herangeht. Und doch: Forck und den „alten“ Berlinern gelingt das Kunststück, eine der bezwingendsten Darbietungen der Pastorale vorzulegen, die auf Tonträger erschienen sind. Zumal im HIP-Bereich wird man lange suchen müssen, um eine ähnlich überzeugende Einspielung aufzutreiben. Anders als Heras-Casado setzt Forck auf gemäßigte Tempi, wodurch gerade der Gewittersturm gewinnt, der in seiner unbarmherzigen Unmittelbarkeit des Ausdrucks gar einen Hauch Furtwängler in sich trägt – man sollte es nicht für möglich halten. Tontechnisch weiß diese Scheibe völlig zu überzeugen, was wiederum auch für das dreisprachig gehaltene Booklet (Französisch, Englisch, Deutsch) mit Texten von Forck und Peter Gülke gilt. Ohne Einschränkungen ein großer Wurf. Daniel Hauser

Die eigentlich interessantere Neuerscheinung stellt die Compact Disc mit Beethovens Sinfonie Nr. 6, der Pastorale, in Verbindung mit dem über zwanzig Jahre zuvor entstandenen Vorläufer, Le Portrait musical de la Nature ou Grande Symphonie, von Justin Heinrich Knecht (1752-1817) dar (HMM 902425). Es zeichnet verantwortlich die Akademie für Alte Musik Berlin unter ihrem Konzertmeister Bernhard Forck. Tatsächlich ist es erstaunlich, welche Parallelen diese beiden Werke, die jeweils eine musikalische Naturschilderung darstellen, aufweisen. Dies beginnt bereits bei der untypischen Fünfsätzigkeit, derer sich Knecht bereits 1785 bediente. Im Mittelpunkt steht da wie dort ein Gewitter, obschon es sich im älteren Werk gleichsam auf die Sätze 2 bis 4 erstreckt, vom Verdunkeln des Himmels bis zum allmählichen Verziehen und Wiederaufhellen, insgesamt gute zehn Minuten, was beinahe die Hälfte der Sinfonie ausmacht. Dies ist bekanntlich anders bei Beethoven, der fast eine Generation jünger war. Hier nimmt das Gewitter nur in etwa ein Zehntel der Pastoral-Sinfonie ein, hier konkret 4 Minuten von insgesamt 41 Minuten Spielzeit. Freilich bediente sich Beethoven bereits einer gänzlich anderen, deutlich expressiveren Tonsprache als sein Vorläufer. Zwischen 1785 und 1808 (Uraufführung der Pastorale) lagen Umwälzungen von einer solchen Tragweite, wie sie die Menschheit selten erlebte – Stichwort Französische Revolution und deren Folgen. Dies musste sich zwangsläufig auch in der Musik ausdrücken. Das soll im Umkehrschluss allerdings nicht bedeuten, dass Knechts „Proto-Pastorale“ belanglos herüberkäme. Zumindest in dieser nagelneuen Darbietung erzeigt sich das Potential dieses zu Unrecht fast unbekannten Werkes, dessen Höhepunkt selbstredend der stürmische, beinahe kriegerische mittlere Satz mit dem eigentlichen Gewitter darstellt. Hier werden die Vorteile einer historisch informierten Aufführungspraxis deutlich, vermitteln die zupackend aufspielenden Pauken doch einen furiosen Eindruck von der Szenerie, fast wie eine Vorahnung auf die noch in der Zukunft liegenden Ereignisse. Hier wurde eine Referenzaufnahme vorgelegt. Die Konkurrenz hervorragender Interpretationen der Beethoven’schen Sechsten ist dem gegenüber geradezu grenzenlos, so dass man mit einem anderen Erwartungshorizont herangeht. Und doch: Forck und den „alten“ Berlinern gelingt das Kunststück, eine der bezwingendsten Darbietungen der Pastorale vorzulegen, die auf Tonträger erschienen sind. Zumal im HIP-Bereich wird man lange suchen müssen, um eine ähnlich überzeugende Einspielung aufzutreiben. Anders als Heras-Casado setzt Forck auf gemäßigte Tempi, wodurch gerade der Gewittersturm gewinnt, der in seiner unbarmherzigen Unmittelbarkeit des Ausdrucks gar einen Hauch Furtwängler in sich trägt – man sollte es nicht für möglich halten. Tontechnisch weiß diese Scheibe völlig zu überzeugen, was wiederum auch für das dreisprachig gehaltene Booklet (Französisch, Englisch, Deutsch) mit Texten von Forck und Peter Gülke gilt. Ohne Einschränkungen ein großer Wurf. Daniel Hauser

Der Hype um Teodor Currentzis, den griechisch-russischen Dirigenten-Popstar, ist seit Jahren ungebrochen. Dafür sorgt nicht nur dessen ihm ureigene Exzentrik, sondern freilich auch Sony, sein Hauslabel. Dass die nun veröffentlichte Einspielung von Beethovens fünfter Sinfonie (Sony 19075884972) im Design des legendären Duftes Chanel Nº 5 daherkommt, ist sicherlich kein Zufall. Exklusivität ist das Credo, das auch notwendig ist, will man den potentiell Kaufwilligen, der noch kein Jünger des Maestros ist, dazu animieren, 15 Euro für 30 Minuten Musik auszugeben. Mehr ist tatsächlich nicht auf dieser Compact Disc enthalten. In einer Vorankündigung hieß es, die siebente Sinfonie werde zeitnah nachgereicht – Dekadenz pur, die man sich nicht einmal in der CD-Frühzeit in dieser extremen Ausprägung erlaubt hätte. Zugegeben: Die Cover-Gestaltung bei Currentzis-Aufnahmen ist in den meisten Fällen wirklich ausgefallen. Und auch der Inhalt wusste in der Vergangenheit überwiegend zu überzeugen – ob nun jetzt wegen oder doch eher trotz Currentzis. Freilich: Mitnichten alles liegt ihm, doch für welchen Dirigenten gälte diese Einschränkung nicht. Eigentlich ging ich ernüchtert an diese Neuerscheinung heran, war mir doch ein Live-Mitschnitt desselben Werkes unter diesem Dirigenten von den BBC Proms vom Juli 2018 in unguter Erinnerung. Dass die Sony-Produktion zwischen 31. Juli und 4. August desselben Jahres im Wiener Konzerthaus eingespielt wurde, legte auf dem Papier nahe, dass das nicht viel besser sein würde. Weit gefehlt. Dass man hier, ganz altmodisch, auf eine echte Einspielung im alten Sinne setzte, hat sich eindeutig gelohnt. Ist Currentzis am Ende vielleicht, entgegen des Klischees, gar nicht unbedingt der Live-Klangmagier, sondern erzielt er seine besten Ergebnisse im klassischen Aufnahmestudio, wo alles bis ins kleinste Detail ausgetüftelt ist und man den Wünschen des Meisters minutiös nachkommen kann? Zumindest haben mich bisher seine offiziellen Platteneinspielungen mehr überzeugt als die gar nicht so wenigen Mitschnitte aus dem Rundfunk und Fernsehen. Klanglich hat Sony hier wirklich Maßstäbliches geleistet. Kein Vergleich mit der ungünstigen Akustik, die bei der BBC damals im Radio herüberkam.

Ohne Frage: Das Geschäftsmodell, dass Sony hier abzieht, ist unverschämt. Andererseits ist diese Aufnahme auch unverschämt gut. Gewiss nicht die definitive Lesart, wie könnte sie es auch sein. Doch hat der Dirigent etwas mitzuteilen. Die Radikalität seines Ansatzes, frappierend exekutiert von seinem auf ihn eingespielten und bestens aufspielenden Orchester MusicAeterna, ruft, bald ein halbes Jahrhundert nach den ersten HIP-Versuchen, bestimmt keine neue Ära in Sachen Beethoven-Interpretation aus, doch fließt die Musik bei Currentzis in einer Sogwirkung dahin, wirkt alles organisch und nicht zwecks bloßer Effekthascherei aufgesetzt. Genau das werfen seine schärfsten Kritiker Currentzis häufig vor, wagnerisch ausgedrückt: „Effekt ohne Ursache“. Mir stellt sich dieser Eindruck hier nicht ein. Eigentlich exerziert der Dirigent genau das, was Nikolaus Harnoncourt bereits vor Jahren proklamiert hat: Die Beethoven’sche Fünfte als Programmmusik der Französischen Revolution. Harnoncourts hoch umstrittene Werkanalyse, die der Fünften gar als einziger Beethoven-Sinfonie ein solches Programm unterstellte, passt ausgezeichnet auf Currentzis‘ Interpretation: Im Kopfsatz die Darstellung eines unterdrückerischen Regimes, das jeden Aufruhr im Keim erstickt; im langsamen Satz innere Einkehr der Freiheitsliebenden im Sinne eines Gebetes; im Scherzo sodann der erst kaum merkliche, dann aber unaufhaltsam werdende Übergang zum (diesmal erfolgreichen) Aufbegehren; im Finale schließlich der Sieg der Freiheit über die Tyrannei. Ein zeitloses Plädoyer, das einem Beethoven durchaus zuzutrauen gewesen wäre. Selbst wenn Harnoncourt geirrt haben sollte, so stellt gerade Currentzis diese Hypothese ungemein überzeugend dar – und verzichtet, anders als seinerzeit der greise Altmeister (übrigens auch bei Sony), sogar auf sehr eigenwillige Manierismen.

Ohne Frage: Das Geschäftsmodell, dass Sony hier abzieht, ist unverschämt. Andererseits ist diese Aufnahme auch unverschämt gut. Gewiss nicht die definitive Lesart, wie könnte sie es auch sein. Doch hat der Dirigent etwas mitzuteilen. Die Radikalität seines Ansatzes, frappierend exekutiert von seinem auf ihn eingespielten und bestens aufspielenden Orchester MusicAeterna, ruft, bald ein halbes Jahrhundert nach den ersten HIP-Versuchen, bestimmt keine neue Ära in Sachen Beethoven-Interpretation aus, doch fließt die Musik bei Currentzis in einer Sogwirkung dahin, wirkt alles organisch und nicht zwecks bloßer Effekthascherei aufgesetzt. Genau das werfen seine schärfsten Kritiker Currentzis häufig vor, wagnerisch ausgedrückt: „Effekt ohne Ursache“. Mir stellt sich dieser Eindruck hier nicht ein. Eigentlich exerziert der Dirigent genau das, was Nikolaus Harnoncourt bereits vor Jahren proklamiert hat: Die Beethoven’sche Fünfte als Programmmusik der Französischen Revolution. Harnoncourts hoch umstrittene Werkanalyse, die der Fünften gar als einziger Beethoven-Sinfonie ein solches Programm unterstellte, passt ausgezeichnet auf Currentzis‘ Interpretation: Im Kopfsatz die Darstellung eines unterdrückerischen Regimes, das jeden Aufruhr im Keim erstickt; im langsamen Satz innere Einkehr der Freiheitsliebenden im Sinne eines Gebetes; im Scherzo sodann der erst kaum merkliche, dann aber unaufhaltsam werdende Übergang zum (diesmal erfolgreichen) Aufbegehren; im Finale schließlich der Sieg der Freiheit über die Tyrannei. Ein zeitloses Plädoyer, das einem Beethoven durchaus zuzutrauen gewesen wäre. Selbst wenn Harnoncourt geirrt haben sollte, so stellt gerade Currentzis diese Hypothese ungemein überzeugend dar – und verzichtet, anders als seinerzeit der greise Altmeister (übrigens auch bei Sony), sogar auf sehr eigenwillige Manierismen.

Abschließend könnte man sagen: Frechheit siegt. Sonys Abzocke macht jetzt schon gespannt auf Currentzis‘ Darbietung der Siebenten. Immerhin: Diese wird dann wohl auch unter Currentzis die CD mit etwas mehr als bloß einem halben Stündlein füllen. Daniel Hauser

Und noch ein Beethoven-Zyklus im Beethoven-Jahr. In kurzer Abfolge erscheint jetzt die zweite Gesamteinspielung der neun Sinfonien Ludwig van Beethovens mit dem WDR Sinfonieorchester, dem früheren Kölner Rundfunk-Sinfonie-Orchester: Im vorigen Jahr brachte Profil/Hänssler einen Zyklus mit dem seinerzeitigen Chefdirigenten Jukka-Pekka Saraste auf den Markt, nun folgt Pentatone mit einem weiteren, auf fünf CDs verteilten Zyklus unter Marek Janowski (PTC 5186 860). Richtig gelesen. Der mittlerweile 81-jährige, in Warschau geborene und in Wuppertal aufgewachsene Dirigent ist bislang nicht unbedingt als Interpret des Bonner Meisterkomponisten in Erscheinung getreten. Auch kommen einem eher andere Orchester zuerst in den Sinn, denkt man an Janowski, der sich gerade als Wagner-Dirigent einen Ruf erarbeitet hat. Dessen ungeachtet, ist diese Gesamtaufnahme mehr als bloß hörenswert. Das liegt zu einem nicht unerheblichen Teil schon einmal an der sehr guten Tontechnik, die man bei einer nagelneuen Einspielung, die zwischen September 2018 und November 2019 in der Kölner Philharmonie entstand, aber auch erwarten darf. Welchen Preis kann man mit dem gefühlt tausendsten Beethoven-Zyklus noch gewinnen? Diese Frage stellt sich hier mitnichten, braucht Janowski ja niemandem mehr etwas beweisen. Als längst etablierter und in aller (Klassik-)Welt bekannter Orchesterleiter hat er eine solche Profilierung nicht mehr nötig. Die viel bemühte Formulierung der Altersweisheit, wie weiland etwa bei Günter Wand und jüngst bei Herbert Blomstedt, verkommt allzu leicht zur bloßen Phrase, trifft es im Kern aber ganz gut. Weder will Janowski die Beethoven-Interpretation neu erfinden, noch verfolgt er die Imitation eines längst verflossenen Beethoven-Bildes. Die überzeugende Synthese aus großem Sinfonieorchester und nicht übermäßig romantisiertem Orchesterklang ist festzuhalten. Allzu schroffe Akzente und Übertreibungen sind Janowskis Sache nicht. Es handelt sich um eine im besten Sinne hochseriöse Wiedergabe. Ja man könnte soweit gehen und es gar zu einer adäquaten Einsteiger-Einspielung zu deklarieren, ungeachtet der landläufigen Standardempfehlungen, die in aller Munde sind. Gerade die ersten beiden Sinfonien, in konventionellen Gesamtaufnahmen mitunter eher der Vollständigkeit halber mit enthalten, kommen hier durchaus zu ihrem eigenständigen Recht, ohne dass auf Biegen und Brechen das gewiss vorhandene revolutionäre Element übersteigert würde. Erstaunlich frisch, ohne wegen Leichtgewichtigkeit gänzlich abzuheben, erklingt die Eroica, der Janowski das Pathos versagt, welches ihr Dirigenten wie Klemperer, Giulini oder auch der in unseren Breiten viel zu wenig geläufige Asahina angedeihen ließen. Freilich verkommt es nicht zu einer beinahe schon parodierenden Lesart, wie sie diverse „HIPisten“ an den Tag legen. Durch Janowskis Ansatz wird der häufig kolportierte Quantensprung von der zweiten zur dritten Sinfonie relativiert, letztere nicht zum spätromantischen Monstrum aufgebläht. Nur logisch, dass die darauffolgende Vierte, die zu solchen Auslegungen noch nie recht taugte, deswegen auch nicht „abfällt“, wie in der Rezeption bisweilen der Eindruck erzeugt wird. Wohl keine andere der neun Beethoven-Sinfonien wurde von eben dieser Rezeption derart mystifiziert wie die Fünfte, zur deutschen „Schicksalssinfonie“ erklärt. Marek Janowski scheint sich schlichtweg auf die Noten selbst zu verlassen. Das Ergebnis spricht für sich. Mit Fug und Recht kann man von einer der großen modernen Darbietungen dieses „rauf und runter“ exerzierten Meisterwerkes sprechen. Bemühte Überbetonungen werden vermieden, doch wo es sich anbietet, spielt der Dirigent gekonnt mit behutsam eingesetzten dezenten Rubati, ohne dass auch nur entfernt der Eindruck von Willkür aufkäme. Ungemein einnehmend etwa das mit Herzblut dargebotene Scherzo. Die Akribie, mit der im Finalsatz scheinbar nebensächliche, oft überspielte Details beleuchtet werden, überrascht allemal. Der Kopfsatz der Pastorale ist bei Janowski tatsächlich das vom Komponisten deklarierte Erwachen, kein Dahindämmern wie in sehr vielen Einspielungen (so reizvoll dies im Einzelfall auch klingen mag). Wie gewaltig die Dynamik der WDR-Tontechnik ist, lässt sich im Gewitter-und-Sturm-Satz erfahren, der hier zwar nicht zum Weltgericht ausartet, aber doch den notwendigen scharfen Kontrast zu den anderen Sätzen darstellt. In der Siebenten arbeitet Janowski gerade die Zwischentöne heraus, so insbesondere im feurigen Finale. Im Kopfsatz setzt er auf ein gleichmäßiges Tempo und vermeidet im darauffolgenden Allegretto ein Verschleppen. Die Achte versucht in der hier vorgelegten Aufnahme gar nicht erst groß zu erscheinen und kommt so kammermusikalisch herüber wie keine andere der Sinfonien in der Box. Dies irritiert im ersten Moment, rückt das unterschätzte Werk aber auch näher an Haydn heran, dem Beethoven hier wohl eine postume Hommage darbrachte. Die abschließende neunte Sinfonie ist in jeder Gesamteinspielung gewissermaßen die Bewährungsprobe, was nicht nur an ihren Dimensionen, sondern auch am Hinzutreten des Gesangsteils liegt. Nicht wenigen Beethoven-Zyklen bleibt aufgrund Unstimmigkeiten im vokalen Finalsatz der Neunten eine vollumfängliche Empfehlung verwehrt. Einen tendenziellen Vorteil hat diese Neuaufnahme insofern, als einzig Muttersprachler/innen beteiligt sind: Die Sopranistin Regine Hangler, die Altistin Wiebke Lehmkuhl, der Tenor Christian Elsner sowie der Bassist Andreas Bauer Kanabas. Wie in der Parallelaufnahme unter Saraste, wird der WDR Rundfunkchor durch den NDR Chor verstärkt. Mit 64 Minuten Spielzeit zählt Janowskis Interpretation zu den flottesten, zumal unter den Nicht-HIP-Aufnahmen. Der erste Satz gerät in der Tat vorwärtsdrängend, ohne des Guten zu viel, auch wenn man sich in der letzten Minute des Kopfsatzes ein klein wenig mehr maestoso gewünscht hätte. Fetzig die stellenweise sehr prominent hervortretenden Pauken, was der Dramatik zugute kommt. Das wird auch im Scherzo deutlich, in welchem Janowski sämtliche Wiederholungen beachtet, wodurch der Satz mit 14 Minuten annähernd dieselbe Länge aufweist wie der vorangehende. Das Adagio ist gar eine Minute kürzer, wodurch es auf den ersten Blick in Verdacht gerät, etwas zu unterkühlt herübergebracht zu werden. Glücklicherweise stellt sich dieser Eindruck beim tatsächlichen Hören nicht ein. Das Solistenquartett im Schlusssatz ist indes unausgewogen. Während Bauer Kanabas‘ mächtiger Bass Größeres erhoffen lässt, fehlen Elsners lyrischem, etwas glanzlosen Tenor die hier wünschenswerten heldischen Anflüge. Die Damen zumindest individuell und klar voneinander unterscheidbar. Tadellos die Chorleistung. Bis auf minimalste Unsauberkeiten, die sich an einer Hand abzählen lassen, spielt der Klangkörper des Westdeutschen Rundfunks formidabel und unterstreicht die dirigentische Leistung nachdrücklich. Die englisch-deutsche Textbeilage (Text: Kasper van Kooten) fällt gediegen aus. Daniel Hauser

Und noch ein Beethoven-Zyklus im Beethoven-Jahr. In kurzer Abfolge erscheint jetzt die zweite Gesamteinspielung der neun Sinfonien Ludwig van Beethovens mit dem WDR Sinfonieorchester, dem früheren Kölner Rundfunk-Sinfonie-Orchester: Im vorigen Jahr brachte Profil/Hänssler einen Zyklus mit dem seinerzeitigen Chefdirigenten Jukka-Pekka Saraste auf den Markt, nun folgt Pentatone mit einem weiteren, auf fünf CDs verteilten Zyklus unter Marek Janowski (PTC 5186 860). Richtig gelesen. Der mittlerweile 81-jährige, in Warschau geborene und in Wuppertal aufgewachsene Dirigent ist bislang nicht unbedingt als Interpret des Bonner Meisterkomponisten in Erscheinung getreten. Auch kommen einem eher andere Orchester zuerst in den Sinn, denkt man an Janowski, der sich gerade als Wagner-Dirigent einen Ruf erarbeitet hat. Dessen ungeachtet, ist diese Gesamtaufnahme mehr als bloß hörenswert. Das liegt zu einem nicht unerheblichen Teil schon einmal an der sehr guten Tontechnik, die man bei einer nagelneuen Einspielung, die zwischen September 2018 und November 2019 in der Kölner Philharmonie entstand, aber auch erwarten darf. Welchen Preis kann man mit dem gefühlt tausendsten Beethoven-Zyklus noch gewinnen? Diese Frage stellt sich hier mitnichten, braucht Janowski ja niemandem mehr etwas beweisen. Als längst etablierter und in aller (Klassik-)Welt bekannter Orchesterleiter hat er eine solche Profilierung nicht mehr nötig. Die viel bemühte Formulierung der Altersweisheit, wie weiland etwa bei Günter Wand und jüngst bei Herbert Blomstedt, verkommt allzu leicht zur bloßen Phrase, trifft es im Kern aber ganz gut. Weder will Janowski die Beethoven-Interpretation neu erfinden, noch verfolgt er die Imitation eines längst verflossenen Beethoven-Bildes. Die überzeugende Synthese aus großem Sinfonieorchester und nicht übermäßig romantisiertem Orchesterklang ist festzuhalten. Allzu schroffe Akzente und Übertreibungen sind Janowskis Sache nicht. Es handelt sich um eine im besten Sinne hochseriöse Wiedergabe. Ja man könnte soweit gehen und es gar zu einer adäquaten Einsteiger-Einspielung zu deklarieren, ungeachtet der landläufigen Standardempfehlungen, die in aller Munde sind. Gerade die ersten beiden Sinfonien, in konventionellen Gesamtaufnahmen mitunter eher der Vollständigkeit halber mit enthalten, kommen hier durchaus zu ihrem eigenständigen Recht, ohne dass auf Biegen und Brechen das gewiss vorhandene revolutionäre Element übersteigert würde. Erstaunlich frisch, ohne wegen Leichtgewichtigkeit gänzlich abzuheben, erklingt die Eroica, der Janowski das Pathos versagt, welches ihr Dirigenten wie Klemperer, Giulini oder auch der in unseren Breiten viel zu wenig geläufige Asahina angedeihen ließen. Freilich verkommt es nicht zu einer beinahe schon parodierenden Lesart, wie sie diverse „HIPisten“ an den Tag legen. Durch Janowskis Ansatz wird der häufig kolportierte Quantensprung von der zweiten zur dritten Sinfonie relativiert, letztere nicht zum spätromantischen Monstrum aufgebläht. Nur logisch, dass die darauffolgende Vierte, die zu solchen Auslegungen noch nie recht taugte, deswegen auch nicht „abfällt“, wie in der Rezeption bisweilen der Eindruck erzeugt wird. Wohl keine andere der neun Beethoven-Sinfonien wurde von eben dieser Rezeption derart mystifiziert wie die Fünfte, zur deutschen „Schicksalssinfonie“ erklärt. Marek Janowski scheint sich schlichtweg auf die Noten selbst zu verlassen. Das Ergebnis spricht für sich. Mit Fug und Recht kann man von einer der großen modernen Darbietungen dieses „rauf und runter“ exerzierten Meisterwerkes sprechen. Bemühte Überbetonungen werden vermieden, doch wo es sich anbietet, spielt der Dirigent gekonnt mit behutsam eingesetzten dezenten Rubati, ohne dass auch nur entfernt der Eindruck von Willkür aufkäme. Ungemein einnehmend etwa das mit Herzblut dargebotene Scherzo. Die Akribie, mit der im Finalsatz scheinbar nebensächliche, oft überspielte Details beleuchtet werden, überrascht allemal. Der Kopfsatz der Pastorale ist bei Janowski tatsächlich das vom Komponisten deklarierte Erwachen, kein Dahindämmern wie in sehr vielen Einspielungen (so reizvoll dies im Einzelfall auch klingen mag). Wie gewaltig die Dynamik der WDR-Tontechnik ist, lässt sich im Gewitter-und-Sturm-Satz erfahren, der hier zwar nicht zum Weltgericht ausartet, aber doch den notwendigen scharfen Kontrast zu den anderen Sätzen darstellt. In der Siebenten arbeitet Janowski gerade die Zwischentöne heraus, so insbesondere im feurigen Finale. Im Kopfsatz setzt er auf ein gleichmäßiges Tempo und vermeidet im darauffolgenden Allegretto ein Verschleppen. Die Achte versucht in der hier vorgelegten Aufnahme gar nicht erst groß zu erscheinen und kommt so kammermusikalisch herüber wie keine andere der Sinfonien in der Box. Dies irritiert im ersten Moment, rückt das unterschätzte Werk aber auch näher an Haydn heran, dem Beethoven hier wohl eine postume Hommage darbrachte. Die abschließende neunte Sinfonie ist in jeder Gesamteinspielung gewissermaßen die Bewährungsprobe, was nicht nur an ihren Dimensionen, sondern auch am Hinzutreten des Gesangsteils liegt. Nicht wenigen Beethoven-Zyklen bleibt aufgrund Unstimmigkeiten im vokalen Finalsatz der Neunten eine vollumfängliche Empfehlung verwehrt. Einen tendenziellen Vorteil hat diese Neuaufnahme insofern, als einzig Muttersprachler/innen beteiligt sind: Die Sopranistin Regine Hangler, die Altistin Wiebke Lehmkuhl, der Tenor Christian Elsner sowie der Bassist Andreas Bauer Kanabas. Wie in der Parallelaufnahme unter Saraste, wird der WDR Rundfunkchor durch den NDR Chor verstärkt. Mit 64 Minuten Spielzeit zählt Janowskis Interpretation zu den flottesten, zumal unter den Nicht-HIP-Aufnahmen. Der erste Satz gerät in der Tat vorwärtsdrängend, ohne des Guten zu viel, auch wenn man sich in der letzten Minute des Kopfsatzes ein klein wenig mehr maestoso gewünscht hätte. Fetzig die stellenweise sehr prominent hervortretenden Pauken, was der Dramatik zugute kommt. Das wird auch im Scherzo deutlich, in welchem Janowski sämtliche Wiederholungen beachtet, wodurch der Satz mit 14 Minuten annähernd dieselbe Länge aufweist wie der vorangehende. Das Adagio ist gar eine Minute kürzer, wodurch es auf den ersten Blick in Verdacht gerät, etwas zu unterkühlt herübergebracht zu werden. Glücklicherweise stellt sich dieser Eindruck beim tatsächlichen Hören nicht ein. Das Solistenquartett im Schlusssatz ist indes unausgewogen. Während Bauer Kanabas‘ mächtiger Bass Größeres erhoffen lässt, fehlen Elsners lyrischem, etwas glanzlosen Tenor die hier wünschenswerten heldischen Anflüge. Die Damen zumindest individuell und klar voneinander unterscheidbar. Tadellos die Chorleistung. Bis auf minimalste Unsauberkeiten, die sich an einer Hand abzählen lassen, spielt der Klangkörper des Westdeutschen Rundfunks formidabel und unterstreicht die dirigentische Leistung nachdrücklich. Die englisch-deutsche Textbeilage (Text: Kasper van Kooten) fällt gediegen aus. Daniel Hauser

Auf das berühmteste Ta-ta-ta-taaa der Musik-Geschichte, das die Sinfonik wie eine Wasser-Scheide in ein davor und danach trennen sollte, was man von der Zweiten und Dritten ebenso behaupten könnte, eilte Ludwig van Beethoven in raschen Schritten zu. Er war nach den Verhältnissen der Zeit bereits relativ alt, als er mit 30 Jahren seine erste und im April 1800 in Wien uraufgeführte Sinfonie vorlegte, die von ihrer kunstvollen Einleitung und der durchbrochenen Instrumentation bis zur langsamen Einleitung des vierten Satzes in vieler Hinsicht bemerkenswert ist. In kurzen Abständen schlossen sich die weiteren Sinfonien bis zur Fünften an. Adam Fischer und das Danish Chamber Orchestra bei Naxos weisen in ihrer nun preisgekrönten, kräftig animierten, bei lebhaft ausgewogenen Tempi im Detail geradezu liebevoll ausgeformten und durchsichtig leichten Wiedergabe der C-Dur Sinfonie op. 21 auf das Erbe hin, vor allem die Jupiter-Sinfonie, doch scheint mir vor allem eine menschliche Wärme wie in den Sinfonien Haydns, seit dessen letzter Sinfonie inzwischen fünf Jahre vergangen waren, vorzuherrschen. Die zweite Sinfonie, zwei Jahre später uraufgeführt, spielen Fischer und sein Orchester mit der zielgerichteten Emphase, mit der Beethoven auf das Finale hinarbeitet, gewichtig und ruhig, doch nie schwerfällig im ersten Satz, dem gegenüber der Ersten viel ausgedehnteren Adagio, bis zur aufbäumenden und überwältigenden Coda im vierten Satz. Unter den viele dutzend Gesamteinspielen aller neun Sinfonien gibt es keine, die als Maß der Dinge gilt, wobei weitgehende Einigkeit darüber herrscht, dass Herbert von Karajans erste Aufnahme mit den Berliner Philharmonikern von 1963 einem Ideal relativ nahekommt. Im Beiheft der Naxos-Box (5 CD in Pappschubern und dän./engl. Beiheft 8.505251) meint Fischer, „Jedes Mal, wenn ich vor 20 Jahren eine CD kaufte, erwartete ich, dass dies die letzte, ultimative Aufnahme eines bestimmten Werkes sein sollte. Doch nach und nach kam ich zu der Überzeugung, dass die Vorstellung von einer ultimativen Aufnahme eine Illusion ist. Sie existiert nicht. Genauso wie ich hinnehmen muss, dass das Orchester und ich unseren Beethoven in ein paar Jahren anders spielen werden. Wie ändern uns alle. Wir werden älter.“

Auf das berühmteste Ta-ta-ta-taaa der Musik-Geschichte, das die Sinfonik wie eine Wasser-Scheide in ein davor und danach trennen sollte, was man von der Zweiten und Dritten ebenso behaupten könnte, eilte Ludwig van Beethoven in raschen Schritten zu. Er war nach den Verhältnissen der Zeit bereits relativ alt, als er mit 30 Jahren seine erste und im April 1800 in Wien uraufgeführte Sinfonie vorlegte, die von ihrer kunstvollen Einleitung und der durchbrochenen Instrumentation bis zur langsamen Einleitung des vierten Satzes in vieler Hinsicht bemerkenswert ist. In kurzen Abständen schlossen sich die weiteren Sinfonien bis zur Fünften an. Adam Fischer und das Danish Chamber Orchestra bei Naxos weisen in ihrer nun preisgekrönten, kräftig animierten, bei lebhaft ausgewogenen Tempi im Detail geradezu liebevoll ausgeformten und durchsichtig leichten Wiedergabe der C-Dur Sinfonie op. 21 auf das Erbe hin, vor allem die Jupiter-Sinfonie, doch scheint mir vor allem eine menschliche Wärme wie in den Sinfonien Haydns, seit dessen letzter Sinfonie inzwischen fünf Jahre vergangen waren, vorzuherrschen. Die zweite Sinfonie, zwei Jahre später uraufgeführt, spielen Fischer und sein Orchester mit der zielgerichteten Emphase, mit der Beethoven auf das Finale hinarbeitet, gewichtig und ruhig, doch nie schwerfällig im ersten Satz, dem gegenüber der Ersten viel ausgedehnteren Adagio, bis zur aufbäumenden und überwältigenden Coda im vierten Satz. Unter den viele dutzend Gesamteinspielen aller neun Sinfonien gibt es keine, die als Maß der Dinge gilt, wobei weitgehende Einigkeit darüber herrscht, dass Herbert von Karajans erste Aufnahme mit den Berliner Philharmonikern von 1963 einem Ideal relativ nahekommt. Im Beiheft der Naxos-Box (5 CD in Pappschubern und dän./engl. Beiheft 8.505251) meint Fischer, „Jedes Mal, wenn ich vor 20 Jahren eine CD kaufte, erwartete ich, dass dies die letzte, ultimative Aufnahme eines bestimmten Werkes sein sollte. Doch nach und nach kam ich zu der Überzeugung, dass die Vorstellung von einer ultimativen Aufnahme eine Illusion ist. Sie existiert nicht. Genauso wie ich hinnehmen muss, dass das Orchester und ich unseren Beethoven in ein paar Jahren anders spielen werden. Wie ändern uns alle. Wir werden älter.“

Fischer, der sich über Jahrzehnte eine gewissen Jugendlichkeit und gleichbleibende Bescheidenheit bewahrt hat, kann auf eine immense Kapellmeister- und Repertoireerfahrung zurückgreifen. Aus der Talentschmiede Swarowskys kommend, wurde er Korrepetitor in Graz, in jungen Jahren bereits Kapellmeister in Helsinki und Karlsruhe, ab 1981 GMD in Freiburg, dann Kassel und Mannheim, daneben war er ab 1978 Gast an der Bayerischen Staatsoper, wo er Böhm den Fidelio und Kleiber den Otello nachdirigieren durfte, und ab 1982 auch in Wien, wo er, ebenfalls nach dem Fidelio, gleich eine Premiere (Die verkaufte Braut) bekam. Es folgten die weiteren internationalen Häuser von der Met bis zur Scala und schließlich Bayreuth 2001 mit dem Ring, ab 1987 spielte Fischer in Eisenstadt sämtliche 104 Sinfonien Haydns ein, seit 1998 ist er in Kopenhagen Chefdirigent des traditionsreichen Dänischen Rundfunkorchesters, das seit seiner Abwicklung 2014 mittlerweile als unabhängiges Danish Chamber Orchestra firmiert. Mit dem Ensemble spielte Fischer alle Sinfonien Mozart ein, von 2016 bis 2019 folgten die jetzt komplett vorliegenden neun Sinfonien Beethovens; sein zwei Jahre jüngerer Bruder Ivan Fischer war ihm mit dem Concertgebouw Orkest einen Schritt und fünf Jahre voraus. Ein konsequenter Weg. Eine Logik und ein schlüssiger Ansatz, die sich auch im Verlauf des aufnahmetechnisch soliden und interpretatorisch ausgewöhnlichen Kopenhagener Beethoven-Projekts wiederspiegeln: in der durchgehend inspirierten, kraftvoll fest und energisch, mit starker Emphase und bei relativ rascher Spielzeit von 45 Minuten bis zum fesselnden, atemberaubend subtilen, mit vielen Zwischentönen gespielten Finale der Eroica, deren ursprünglicher Titel Sinfonia Eroica … composta per festeggiare il sovvenire di un grande Uomo lautete, in der das Orchester im Pomposo des Trauermarschs fehlenden seidigen Streichglanz durch die Attacke und den Biss der Holzbläser ausgleicht, dann in der ebenso durchsichtig eleganten wie wütend stürmenden, von Bernstein als the biggest surprise package Beethoven has ever handed us bezeichneten vierten Sinfonie op. 60, die Fischer nicht als Nebenwerk zur gleichzeitig entstanden Fünften auffasst und mit starker und einfühlsamer Linie zeigt. Der organische Aufbau der Fünften vom messerscharfen Ta-ta-ta-taa, mit dem das Schicksal an die Tür klopft, zeigt bestürzende Größe wie kurze Augenblicke des Innehaltens, die Streicher, Holzbläser und Horn im Scherzo sind markant, und besitzt eine Spannung die sich im Finale entlädt; eine andere Art Spannung baut Adam Fischer in den getreu der französischen Aufklärung nach retour à la nature rufenden romantischen Szenerien der Pastorale op. 68 auf, in denen das Erwachen heiterer Empfindungen bei der Ankunft auf dem Lande zu einer Sturmszene von elementaren Ausmaß führt. In den lautmalerischen und pastoralen Bildern kann Fischer seine breiten Haydn-Erfahrungen ausspielen, ohne bei diesem Tag auf dem Land pure Kulissenschieberei zu betreiben. Mit geschmeidiger Rhythmik und einem furiosen Finale erklingt die fünf Jahre nach der Pastorale bei ihrer Uraufführung 1813 mit einhelliger Begeisterung aufgenommene Siebte, laut Wagner Eine Apotheose des Tanzes, der eine energische und lichte Widergabe der (vor der siebten Sinfonie aufgenommenen) Achten folgt. Der schlanke an der historischen Aufführungspraxis orientierte Klang, straffe Tempi, pulsierender Rhythmus, Neugierde und ein Sinn für die herben, revolutionär ungestümen Kontraste und die ins Geschehen hineingeschleuderten Kommentare der Soloinstrumente sind kennzeichnend für Fischers ausgezeichnete Interpretation des Zyklus, die sich gleichwohl Ruhe für die ariosen, humoristisch spielerischen und melancholischen Momente nimmt und in der Neunten mit dem Danish National Concert Choir (und enttäuschendem Solistenquartett Sara Swietlicki, Morten Grove Frandsen, Ilker Arcayürek und Lars Møller) die Würde der Ode An die Freude betont. Rolf Fath (Weitere Information zu den CDs/DVDs im Fachhandel, bei allen relevanten Versendern und bei www.naxosdirekt.de.)

Auf den ersten Blick hat es den Eindruck, als habe Roger Norrington, mittlerweile sage und schreibe 86 Jahre alt, einen weiteren Zyklus der neun Beethoven-Sinfonien vorgelegt. Die neue Box von SWR Music (SWR19525CD) vermittelt zumindest zunächst diesen Eindruck. Dass es sich um eine Neuauflage der Anfang der 2000ern erschienen Einzel-CDs handelt, wird erst bei genauerem Hinsehen klar. Die Beethoven-Beschäftigung Norringtons geht indes noch weiter zurück, denn bereits in den späten 1980er Jahren legte er einen ersten, in Teilen sehr umstrittenen Zyklus mit den London Classical Players vor (EMI bzw. Erato). Der zweite Zyklus, um den es hier gehen soll, entstand während Norringtons Tätigkeit als Chefdirigent des Radio-Sinfonieorchesters Stuttgart (1998-2011), welches 2016 mit dem SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg zum SWR-Symphonieorchester fusionierte. Obwohl es sich bei den zwischen 29. August und 8. September 2002 im Beethovensaal der Stuttgarter Liederhalle anlässlich des Europäischen Musikfestes entstandenen Einspielungen genau genommen um Live-Mitschnitte handelt, ist die Klangqualität frappierend gelungen und sind Störgeräusche weitestgehend nicht zu vernehmen. Einzig der jeweils enthaltene, recht lange Applaus verdeutlicht den Charakter dieser Aufnahmen. Augenscheinlich wurde für diese Produktionen auch nicht nachgebessert, weshalb ein paar vernachlässigbare Unsauberkeiten im Orchesterspiel stehengeblieben sind, was freilich wiederum der Authentizität zuträglich ist. Obwohl ich mich selbst nicht gerade als Anhänger dieses Dirigenten bezeichnen würde, der bekanntlich einem berühmt-berüchtigten Nonvibrato-Klangideal huldigt, bleibt doch festzustellen, dass es sich im Großen und Ganzen um einen wirklich überzeugenden und legitimen Beethoven-Ansatz handelt, der sehr zugespitzt sein kann, aber nie übertrieben oder willkürlich erscheint. Manche Details arbeitet Norrington dergestalt heraus, dass man meint, das noch nie auf diese Weise vernommen zu haben. Die dynamische Bandbreite des Ausdrucks ist gewaltig und einzelne Instrumente sind durch die große Transparenz klar verortbar. Es wird zwar auf modernem Instrumentarium und mit großem Orchester musiziert, doch klar von der historischen Aufführungspraxis beeinflusst. Während manche der Sinfonien von dieser Herangehensweise hörbar profitieren (etwa eine stark aufgewertete Achte, eine gar nicht romantisierte Pastorale und eine wirklich formidable Vierte, die an die ganz großen Interpreten der Vergangenheit denken lässt – großartig die Überleitung vom anfänglichen Adagio zum Allegro vivace), kommt mit der Fünften das Schlachtross etwas holzschnittartig herüber, auch wenn selbst da gewisse Stellen wie die hier sehr paukenlastig geratene mysteriöse Überleitung in den Finalsatz gut gelingen. Norrington erzielt Kontraste eher durch Modulation der Lautstärke, weniger durch Eingriffe in die Agogik. Die ersten beiden Sinfonien werden durch diese Konzept aufgewertet; bei der Eroica stößt es wiederum an seine Grenzen, passen zum heroischen Pathos dann wohl doch eher andere Ansätze. Wirklich feurig gelingt die Siebente, bei der man im Finalsatz (schön mit geteilten Streichern) atemlos zurückbleibt. Norrington lässt offenbar sämtliche Wiederholungen spielen. Mit kaum 63 Minuten Spielzeit legt er eine der flottesten Aufnahmen der Neunten vor. Bereits im Kopfsatz Sturm und Drang, keine proto-brucknerische Vergeistigung. Durchaus gangbar. Dies gilt auch für das Adagio mit gerade zwölf Minuten. Problematisch allerdings, dass sich beide Sätze dadurch temporal nicht mehr so stark vom dazwischen liegenden, hier mächtig donnernden Scherzo unterscheiden – klar einer der stärksten Sätze der Gesamtaufnahme. Gradmesser bei diesem Werk ist immer der Finalsatz, bei welchem unterschiedliche Faktoren zusammenkommen müssen, damit aus einer sehr guten eine herausragende Aufnahme wird. Das Solistenquartett ist mit Camilla Nylund (Sopran), Iris Vermillion (Alt), Jonas Kaufmann (Tenor) sowie Franz-Josef Selig (Bass) prominent besetzt. Seligs schlanker und wohlklingender Bass gibt bereits die Richtung vor. Keiner der Solisten versucht sich künstlich in den Vordergrund zu drängen und ist doch immer gut herauszuhören. Kaufmann, seinerzeit noch auf dem Wege vom lyrischen Tenor zum jugendlichen Heldentenor, muss zuvörderst genannt werden. Die von Helmuth Rilling gegründete und seinerzeit auch noch geleitete, hier allerdings von Klaus Breuninger einstudierte Gächinger Kantorei Stuttgart kann ihre Stellung als einer der führenden gemischten deutschen Chöre eindrucksvoll unter Beweis stellen. Tendenziell ist Norrington den Tempovorstellungen seiner ersten Gesamteinspielung aus den 80er Jahren treu geblieben, hat allerdings freilich ein paar besonders strittige Entscheidungen dieses Mal abgemildert. So war der langsame Satz der Neunten in der Erstaufnahme sogar noch eine Minute schneller. Und das vielfach angekreidete halbe Tempo des türkischen Marsches beim Tenor-Solo entfällt diesmal. Wie ist diese Neuauflage des SWR-Zyklus also abschließend zu beurteilen? Alter Wein in neuen Schläuchen? Ja, aber der wird ja mit den Jahren zuweilen immer besser. Höchst individuell, im Detail manchmal streitbar, aber auf jeden Fall kein 08/15-Beethoven von der Stange. (Weitere Information zu den CDs im Fachhandel, bei allen relevanten Versendern und bei www.naxosdirekt.de.) Daniel Hauser

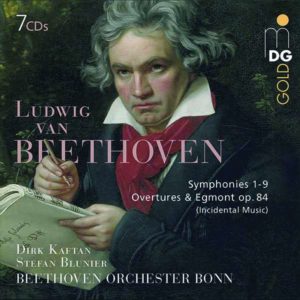

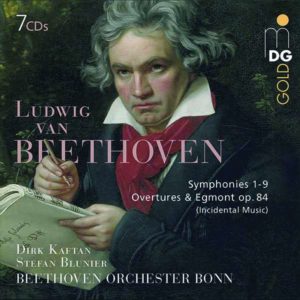

Dass auch Beethovens Geburtsstadt Bonn ihren Teil zum großen Jubiläumsjahr beiträgt, ist nur würdig und recht. Auf insgesamt sieben CDs verteilen sich die neun Sinfonien, sieben Ouvertüren und gleichsam als Zugabe die Schauspielmusik zu Goethes Trauerspiel Egmont, wie sie Musikproduktion Dabringhaus und Grimm nun, in eine Box zusammengefasst, präsentiert (MDG 337 2170-2). Komplett neu ist daraus eigentlich nichts, datieren die Einspielungen doch auf die Jahre 2012 bis 2018 und waren bereits zuvor als Einzel-CDs erhältlich. Aufregend unaufgeregt könnte man den Bonner Zyklus nennen, der zumindest bei den Instrumentalwerken auf keine großen Namen setzt. Abgesehen von der Egmont-Schauspielmusik zeichnet Stefan Blunier, zwischen 2008 und 2016 Generalmusikdirektor der Bundesstadt Bonn und somit Chefdirigent des Beethoven Orchesters Bonn, verantwortlich. Sein Nachfolger Dirk Kaftan hat dann noch die Bühnenmusik beigesteuert, bei welcher man den berühmten Schauspieler Matthias Brandt, Sohn des früheren Bundeskanzlers, aufbieten kann, während Olga Bezsmertna den Sopranpart übernimmt. Um bei den Vokalisten zu bleiben, bilden Elza van den Heever, Janina Baechle, Robert Dean Smith sowie Georg Zeppenfeld das Solistenquartett in der neunten Sinfonie, unterstützt vom Tschechischen Philharmonischen Chor Brünn (Chorleitung: Petr Fiala). Durchaus geläufige Namen, insbesondere die beiden Herren. In ihrem Beethoven-Ansatz ähneln sich die Dirigenten; ein direkter Vergleich ist mittels der Egmont-Ouvertüre möglich, die auch schon Blunier (eine Minute langsamer) eingespielt hat. Das Motto dieser Aufnahmen könnte man als Vermeidung jedweden Ansatzes von Pathos bezeichnen, was freilich keine wirkliche Revolution in Sachen Beethoven-Rezeption darstellt. Weshalb sollte man sich also diese Bonner Aufnahmen ins Regal stellen? Der Beethoven-Markt ist seit langem saturiert, und dennoch gibt es von kaum einem anderen Sinfoniker eine solch hohe, nicht nachlassende Zahl jährlich neu vorgelegter Einspielungen. Klanglich können die Bonner Produktionen locker mit berühmteren mithalten. Frisch und ziemlich zügig geht Blunier zur Sache, vermeidet es aber glücklicherweise, zu überdrehen. Luftig-leicht etwa der Kopfsatz der Fünften, der jede Erdenschwere abgeht. Die Tempi flüssig und ohne Extravaganzen, hie und da dann aber dennoch mit interessanten Farbtupfern durch dieses oder jenes besonders herausgestellte Instrument. Obwohl auf modernem Instrumentarium musiziert wird, gibt es (selbstredend) Einflüsse der historischen Aufführungspraxis. Beethoven nicht als Titan, sondern mit Bodenhaftung. Interessanterweise lässt Blunier nicht sämtliche Wiederholungen spielen (auffällig besonders im Finalsatz der Fünften). Bei den „kleinen“ Sinfonien (Nr. 1, 2 und 8) zeitigt die unprätentiöse Herangehensweise womöglich ihre überzeugendsten Ergebnisse. Schön, dass auch die viel zu selten berücksichtigte Ouvertüre Zur Namensfeier bedacht wurde. Insgesamt fehlt den Ouvertüren aber ein wenig die Gewichtigkeit, die man sich zumal im Coriolan und Egmont wünscht – in letzterer bei Kaftan mit gerade einmal 7:22 Minuten Spielzeit noch ausgeprägter, aber in ihrer Konsequenz, wenn man diesen Ansatz bereit ist mitzugehen, gar überzeugender. Die Güte des Beethoven Orchesters Bonn, das in deutscher Aufstellung spielt, ist ganz allgemein über jeden Zweifel erhaben. Ob im schwungvoll ausgespielten Kopfsatz der Eroica, in der verträumten Szene am Bach in der Pastorale (später mit fulminantem Gewittersturm) oder im erstaunlich getragenen Allegretto der Siebenten, bei ihrem Namensgeber sind die Bonner spürbar in ihrem Element. Stark gerät die oftmals unterschätzte Vierte mit hingebungsvollen Nuancen bei den Holzbläsern. Und wie sieht es bei den Werken mit Gesangsbeteiligung aus? Blunier macht aus der Neunten keine Ego-Show, lässt die Musik einfach für sich selbst sprechen. Indem er sich weder eindeutig für die rein klassische noch die betont romantische Lesart entscheidet, trifft er am Ende gerade besonders einen adäquaten Tonfall, steht die Chorsinfonie doch gerade für diese Zeitenwende. An dieser Stelle ist ein Sonderlob für den Paukisten vonnöten, der im Scherzo sein Bestes gibt. Das Adagio ist weder verhetzt noch verschleppt. Alle vier zuvor genannte Solisten, besonders die Herren, haben sich gerade im Wagner-Gesang einen Namen gemacht. Georg Zeppenfelds schlanker, gut geführter Bass ist auch berüchtigten Höhen gewachsen. Robert Dean Smith ist vielleicht nicht ganz so heroisch wie andere Solo-Tenöre, doch auch im bereits vorgerückten Alter durchaus zufriedenstellend. Elza van den Heever und Janina Baechle erliegen nicht der Versuchung, sich gegenseitig überbieten zu wollen, und sind durch ihr sehr unterschiedliches Timbre eine Bereicherung. Die deutsche Diktion ist bei allen vorbildlich. So auch beim sehr guten Chor aus dem tschechischen Brünn. Gleichsam als Bonus, wie gesagt, die Schauspielmusik zu Egmont unter dem Dirigat von Dirk Kaftan. Genau genommen handelt es sich hierbei um eine Bearbeitung von Tilmann Böttcher und Matthias Brandt, der auch als Erzähler auftritt, die sich auf wichtige Nummern beschränkt, also keine vollständige Einspielung darstellt. Brandt, ein bekannter Schauspieler, hat sich einem bewusst (stellenweise gar zu) unpathetischen Vortrag verschrieben, was mit dem Interpretationsstil Kaftans Hand in Hand geht. Diese moderne Herangehensweise kontrastiert insofern bewusst mit den traditionellen Lesarten von Hermann Scherchen und George Szell, deren Erzähler auf (durchaus adäquates) Pathos setzen. Wie dem auch sei, vielleicht ist dies ein Egmont fürs 21. Jahrhundert. Die kurzen Gesangspassagen steuert die aus der Ukraine stämmige Sopranistin Olga Bezsmertna völlig rollendeckend mit schöner Klangfarbe bei. Diese Beethoven-Box aus der Beethoven-Stadt Bonn ist keineswegs provinziell und braucht also summa summarum keine Vergleiche zu scheuen, auch wenn sie schwerlich die einzige Gesamtaufnahme der Sinfonien in einer Sammlung sollte, eher eine feine, nicht ganz ins Auge springende Ergänzung darstellen wird. Daniel Hauser (Weitere Information zu den CDs/DVDs im Fachhandel, bei allen relevanten Versendern und bei www.naxosdirekt.de.)

Dass auch Beethovens Geburtsstadt Bonn ihren Teil zum großen Jubiläumsjahr beiträgt, ist nur würdig und recht. Auf insgesamt sieben CDs verteilen sich die neun Sinfonien, sieben Ouvertüren und gleichsam als Zugabe die Schauspielmusik zu Goethes Trauerspiel Egmont, wie sie Musikproduktion Dabringhaus und Grimm nun, in eine Box zusammengefasst, präsentiert (MDG 337 2170-2). Komplett neu ist daraus eigentlich nichts, datieren die Einspielungen doch auf die Jahre 2012 bis 2018 und waren bereits zuvor als Einzel-CDs erhältlich. Aufregend unaufgeregt könnte man den Bonner Zyklus nennen, der zumindest bei den Instrumentalwerken auf keine großen Namen setzt. Abgesehen von der Egmont-Schauspielmusik zeichnet Stefan Blunier, zwischen 2008 und 2016 Generalmusikdirektor der Bundesstadt Bonn und somit Chefdirigent des Beethoven Orchesters Bonn, verantwortlich. Sein Nachfolger Dirk Kaftan hat dann noch die Bühnenmusik beigesteuert, bei welcher man den berühmten Schauspieler Matthias Brandt, Sohn des früheren Bundeskanzlers, aufbieten kann, während Olga Bezsmertna den Sopranpart übernimmt. Um bei den Vokalisten zu bleiben, bilden Elza van den Heever, Janina Baechle, Robert Dean Smith sowie Georg Zeppenfeld das Solistenquartett in der neunten Sinfonie, unterstützt vom Tschechischen Philharmonischen Chor Brünn (Chorleitung: Petr Fiala). Durchaus geläufige Namen, insbesondere die beiden Herren. In ihrem Beethoven-Ansatz ähneln sich die Dirigenten; ein direkter Vergleich ist mittels der Egmont-Ouvertüre möglich, die auch schon Blunier (eine Minute langsamer) eingespielt hat. Das Motto dieser Aufnahmen könnte man als Vermeidung jedweden Ansatzes von Pathos bezeichnen, was freilich keine wirkliche Revolution in Sachen Beethoven-Rezeption darstellt. Weshalb sollte man sich also diese Bonner Aufnahmen ins Regal stellen? Der Beethoven-Markt ist seit langem saturiert, und dennoch gibt es von kaum einem anderen Sinfoniker eine solch hohe, nicht nachlassende Zahl jährlich neu vorgelegter Einspielungen. Klanglich können die Bonner Produktionen locker mit berühmteren mithalten. Frisch und ziemlich zügig geht Blunier zur Sache, vermeidet es aber glücklicherweise, zu überdrehen. Luftig-leicht etwa der Kopfsatz der Fünften, der jede Erdenschwere abgeht. Die Tempi flüssig und ohne Extravaganzen, hie und da dann aber dennoch mit interessanten Farbtupfern durch dieses oder jenes besonders herausgestellte Instrument. Obwohl auf modernem Instrumentarium musiziert wird, gibt es (selbstredend) Einflüsse der historischen Aufführungspraxis. Beethoven nicht als Titan, sondern mit Bodenhaftung. Interessanterweise lässt Blunier nicht sämtliche Wiederholungen spielen (auffällig besonders im Finalsatz der Fünften). Bei den „kleinen“ Sinfonien (Nr. 1, 2 und 8) zeitigt die unprätentiöse Herangehensweise womöglich ihre überzeugendsten Ergebnisse. Schön, dass auch die viel zu selten berücksichtigte Ouvertüre Zur Namensfeier bedacht wurde. Insgesamt fehlt den Ouvertüren aber ein wenig die Gewichtigkeit, die man sich zumal im Coriolan und Egmont wünscht – in letzterer bei Kaftan mit gerade einmal 7:22 Minuten Spielzeit noch ausgeprägter, aber in ihrer Konsequenz, wenn man diesen Ansatz bereit ist mitzugehen, gar überzeugender. Die Güte des Beethoven Orchesters Bonn, das in deutscher Aufstellung spielt, ist ganz allgemein über jeden Zweifel erhaben. Ob im schwungvoll ausgespielten Kopfsatz der Eroica, in der verträumten Szene am Bach in der Pastorale (später mit fulminantem Gewittersturm) oder im erstaunlich getragenen Allegretto der Siebenten, bei ihrem Namensgeber sind die Bonner spürbar in ihrem Element. Stark gerät die oftmals unterschätzte Vierte mit hingebungsvollen Nuancen bei den Holzbläsern. Und wie sieht es bei den Werken mit Gesangsbeteiligung aus? Blunier macht aus der Neunten keine Ego-Show, lässt die Musik einfach für sich selbst sprechen. Indem er sich weder eindeutig für die rein klassische noch die betont romantische Lesart entscheidet, trifft er am Ende gerade besonders einen adäquaten Tonfall, steht die Chorsinfonie doch gerade für diese Zeitenwende. An dieser Stelle ist ein Sonderlob für den Paukisten vonnöten, der im Scherzo sein Bestes gibt. Das Adagio ist weder verhetzt noch verschleppt. Alle vier zuvor genannte Solisten, besonders die Herren, haben sich gerade im Wagner-Gesang einen Namen gemacht. Georg Zeppenfelds schlanker, gut geführter Bass ist auch berüchtigten Höhen gewachsen. Robert Dean Smith ist vielleicht nicht ganz so heroisch wie andere Solo-Tenöre, doch auch im bereits vorgerückten Alter durchaus zufriedenstellend. Elza van den Heever und Janina Baechle erliegen nicht der Versuchung, sich gegenseitig überbieten zu wollen, und sind durch ihr sehr unterschiedliches Timbre eine Bereicherung. Die deutsche Diktion ist bei allen vorbildlich. So auch beim sehr guten Chor aus dem tschechischen Brünn. Gleichsam als Bonus, wie gesagt, die Schauspielmusik zu Egmont unter dem Dirigat von Dirk Kaftan. Genau genommen handelt es sich hierbei um eine Bearbeitung von Tilmann Böttcher und Matthias Brandt, der auch als Erzähler auftritt, die sich auf wichtige Nummern beschränkt, also keine vollständige Einspielung darstellt. Brandt, ein bekannter Schauspieler, hat sich einem bewusst (stellenweise gar zu) unpathetischen Vortrag verschrieben, was mit dem Interpretationsstil Kaftans Hand in Hand geht. Diese moderne Herangehensweise kontrastiert insofern bewusst mit den traditionellen Lesarten von Hermann Scherchen und George Szell, deren Erzähler auf (durchaus adäquates) Pathos setzen. Wie dem auch sei, vielleicht ist dies ein Egmont fürs 21. Jahrhundert. Die kurzen Gesangspassagen steuert die aus der Ukraine stämmige Sopranistin Olga Bezsmertna völlig rollendeckend mit schöner Klangfarbe bei. Diese Beethoven-Box aus der Beethoven-Stadt Bonn ist keineswegs provinziell und braucht also summa summarum keine Vergleiche zu scheuen, auch wenn sie schwerlich die einzige Gesamtaufnahme der Sinfonien in einer Sammlung sollte, eher eine feine, nicht ganz ins Auge springende Ergänzung darstellen wird. Daniel Hauser (Weitere Information zu den CDs/DVDs im Fachhandel, bei allen relevanten Versendern und bei www.naxosdirekt.de.)