.

Gaspare Spontini ist zwar auf den europäischen und vor allem den französischen Opernbühnen fast verschwunden (gelegentlich findet man La Vestale noch im italienischen Repertoire, weil sich besonders diese Oper wegen der französischen Orientierung des neapolitanischen Hofes zur Napoleonischen Zeit lange im Kanon italienischer Bühnen gehalten hat), doch der Musikkritiker Berlioz (und viele danach) hielt ihn für das größte Operngenie in Frankreich nach Gluck. Uraufgeführt an der Pariser Oper (Académie royale) am 22. Dezember 1819, schließt Olympie in 3 Akten nach Voltaire an die tragische und pathosreiche Musiksprache Glucks und anderer an, eben an die der französischen Grand Opéra.

Spontini: „Olympie“ – der Komponist Gaspare Spontini/ Wikipedia

Die Orchestrierung, ihre bemerkenswerten und erschütternden Effekte, sind von Gluckscher Art, der beeindruckende Chor, die Darstellung der Antigone ebenso wie die anrührenden Gefühlsausbrüche der Statira, Witwe Alexanders, sind eine Art moralischer Fixpunkt, in dem die Diva der Uraufführung, Caroline Branchu, über sich ins fast Übermenschliche (so die Zeitgenossen) hinauswuchs. Dieser ebenso wie der heroisch-sensible Charakter ihrer Tochter Olympie, die Titelgeberin (Louise-Marie-Augustine Albert), nehmen eine Sicht der Antike voraus, wie sie später Berlioz in seinen Troyens darstellt. Voltaires Tragödie in 5 Akten von 1762 inspirierte die beiden Librettisten Spontinis, Michel Dieulafoy und Charles Brifaut, zu diesem heroischen Grundton, für den Gluck berühmt ist. Der in der Empirezeit Napoleons wie ein Gott verehrte Komponist, eben auch der Schöpfer der Vestalin, hatte mit Olympie einen überragenden Erfolg.

Allerdings war Spontini (1774-1851) zur Zeit von Olympie nicht mehr in Paris, sondern in Berlin, wo er sich am 1. Februar 1820 niederließ, weil er an der Königlichen Hofoper zum Generalmusikdirektor ernannt wurde: Als ehemaliger Anhänger Napoleons und mit den Bourbonen verstrickt, hatte Spontini gute Gründe, Frankreich zu verlassen. Der Boden wurde für den ehemaligen Hofkomponisten Napoleons zu heiß. Olympie greift das Thema des Königsmordes auf: hier ist es die Ermordung Alexander des Großen und das Schicksal seiner Familie (ein mehr als delikates Thema in einer Zeit ständiger Verbrechen in Paris – im Zuge der postnapoleonischen Bereinigungen die blutige Ermordung des Duc de Berry am 13. Februar 1820 – die eine Reprise der Olympie in Paris schwierig machte).

Spontini: „Olympie“ -. „Alexandrine Caroline Branchu, nata Chevalier, fu nel 1807, all’età di 27 anni la prima protagonista de La Vestale“/Museo Spontini, Maiolati Spontini

Also war es nun in Berlin, wo Spontini wieder Ansehen erlangte, wo man seine Bourbonen-Verstrickung nicht so wahrnahm und wo er E.T.A Hoffmann eine neue Version von Olympie schreiben ließ, eine deutsche Fassung, die an der Berliner Königlichen Hof-Oper am 14. Mai 1821 uraufgeführt wurde (mit Anna Pauline Milder-Hauptmann in der Rolle der Statira). Diese neue Version, noch intensiver und kontrastreicher, hat im Europa nach Napoleon ungeheuren Erfolg und wird 1826 in Paris (ins Französische rückübersetzt) ebenfalls mit der Branchu gegeben, die damit ihren Abschied von der Bühne feiert. Spontini wiederholt hier seine Formel der erzählten, moralisierenden und erhabenen,vor allem didaktisch gedachten, Vereinfachung der Geschichte (noch einmal eine Verbeugung vor dem Mythos des Kaisertums wie schon bei der Vestalin und vor allem Fernand Cortez), und wie sie die Nachfolger Glucks im postnapoleonischen Paris fortsetzten: Salieri, Cherubini, Sacchini… Wenig später wird Eugen Scribe durch seine Libretti der mittelalterlichen Topoi noch weiter das Modell der großen französischen Oper reformieren, für Adam, Rossini, Halévy. Aubers Muette de Portici hatte im Februar 1828 ihre Uraufführung, es folgten Guillaume Tell, Les Hugenottes und viele mehr.

Für Spontini geht es in Olympie wie in der Vestale darum, die Größe und tragische Erhabenheit der Antike durch aufwendige Rituale wiederzufinden, die auch in einer erhabenen, sogar monumentalen Kälte münden können (man denke an die Monumentalgemälde der kürzlich verstrichenen Epoche), aber immer monumental: Er mischt die Mittel der Kontraste, die aus dem Gegensatz von Sakralem und Profanem entstehen; er türmt Rituale, Aufmärsche und Finalszenen mit gewaltigen Chören als Zugabe auf. Wenn auch das Spektakuläre in der Konzeption der Oper eine große Rolle spielt, gelingt Spontini dennoch eine solide psychologische und in den szenischen Übergängen flüssige Darstellung, dank der bestens verfassten Rezitative, die von den Interpreten eine absolute Meisterschaft erfordern. Aber die eigentliche Heldin, ebenso berührend wie würdevoll bleibt die erhabene Mutter Olympias, Statira. Olympia folgt in ihrem Selbstmord am Ende nur dem mütterlichen Beispiel.

.

Spontini: „Olympie“/ Kostümentwurf von Engelmann for Adolphe Nourrit/ Cassandre in Paris 1826/ BNF Gallica

Diese schicksalhafte Selbstverständlichkeit ist jedoch nicht so nachzuvollziehen, wenn Jérémie Rhorer mit seinem Cercle de l’Harmonie im Mitschnitt von 2 Abenden im Mai 2016 in der Pariser Philharmonie nun beim Palazetto Bru Zan in der gewohnten Luxus-Buch-CD-Ausgabe mit – nur – französisch-englischer Beilage der klugen Artikel und des dto. Libretto) den Figuren, Sängern und den Hörern keine Atempause gönnt, so dass es sogar mehr als einmal ein wenig wirr, zu gehetzt im Graben klingt. Das Orchester anzutreiben ist gut, aber man fragt sich oft, ob dieser beinahe manische Tempo-Eindruck eigentlich Spontinis Intentionen entspricht. Zuviel klingt ruppig, unelegant und verwischt. Und stark gekürzt gegenüber bekannteren Aufführungen!!! Wo war zum Beispiel das Ballett? Federico Agostinelli verweist allerdings im Artikel zur Aufnahme auf die Ausgabe der kritischen Fassung, wie sie bei Bärenreiter vorliegt, die die Berliner Kürzungen und Veränderungen vorsieht. Dennoch….

Spontini: „Olympie“/ Kostümentwurf von Engelmann für Carline Branchu in Paris 1826/ BNF Gallica

Wieder einmal kann man jedoch eine beeindruckende Leistung des Flämischen Rundfunk-Chores mit einer bewundernswerten Qualität der Diktion konstatieren, der hier eine wesentliche Rolle spielt und der sehr präsent in seinen Einsätzen hervortrat, wo sich gegensätzliche Stimmen verschiedener Gruppen des Volks von Ephesus mischen.

Bei den Solisten liegen verschiedene Gesangsstile nicht immer wünschenswert dicht beieinander – mit unterschiedlichen und auch verwirrenden Ergebnissen, die zeigen, wie wenig bekannt eben der hier nötige Gesangsduktus in unserer multimedialen Zeit ist, in der durch die globale Herkunft der Sänger zu unterschiedliche Gesangsausbildungen aufeinander treffen. Da fehlt es vielleicht auch an Zeit für coaching bei den zu kurzen Proben. Und leider ist die Vokal-Besetzung für eine so anspruchsvolle Oper in Paris nicht glanzvoll genug – sie bleibt in Teilen zu klein und zu prosaisch: Vielleicht liegt´s auch an der nur konzertanten Wiedergabe, dass bei den zu rasanten Tempi der nötige Funke nicht überspringt und man trotz der Kurzfassung auch gewisse longeurs entdeckt, die beim heimischen Hören nach einer Tasse Tee oder dem Blättern im Beiheft rufen…

Spontini: „Olympie“/ Kostümentwurf von Engelmann für Louise-Marie-Augustine Albert in Paris 1826/ BNF Gallica

Die bemerkenswerteste Interpretation kommt vielleicht von Kate Aldrich, die mit der Statira eine grandiose Rolle bewältigt, teils rachsüchtige Furie, teils zärtliche Mutter und untröstliche Witwe. 1819 wurde diese Rolle von einem wirklichen Pariser Star dargestellt, Caroline Branchu, und die amerikanische Mezzosopranistin nützte jede Gelegenheit, ihre gut geschulte Stimme vorzuführen, die sich für das französische Repertoire eignet, stilistisch vielleicht eher weniger (und ein Quentchen zu höflich, einer Federica von Stade nicht unähnlich), aber in der Diktion und Deklamation überzeugend. Wenn auch Olympie die Titelrolle ist, so ist sie vom dramatischen Standpunkt her nicht die fesselndste Figur, und Karina Gauvin (eigentlich ein Mezzo oder Colbran) scheint ein wenig Mühe zu haben, sie zum Leben zu erwecken; sie ist im leidvollen Pathos eher zu Hause als in der Leidenschaft, gleicht dies aber mit einer sehr schön gesungenen Arie im letzten Akt aus, die sie mit einer Eleganz einer geborenen Mozartsängerin angeht.

Spontini: „Olympie“/ Szenenbild zum 1. Akt von Pierre-Luc-Charles Cicéri in Paris 1826/ BNF Gallica

Bei den Herren schätzt man die Autorität von Patrick Bolleire als Grand Prêtre. Josef Wagner gibt mit sehr gutem Französisch den „Bösewicht“ Antigone in erwarteter Schwärze. Bleibt der Fall Cassandre, für den Charles Castronovo wieder einmal kurzfristig abgesagt hatte. Wie bei Cinq-Mars hatte man auf den zurückgegriffen, der bereits in München und Versailles viel mehr geleistet hat, als nur das Notwendigste zu retten: Mathias Vidal, fast ideal.

Cassandre ist ja nicht die Rolle eines jungen Sängers, sondern eines reifen Mannes (immerhin geschrieben für Adolphe Nourrit), und Vidals (exzellente) Höhe wird seltener gefordert als ein charakterlicher Nachdruck. Der Sänger wurde im Konzert zudem zu oft vom Orchester zugedeckt und war in den tiefen Tönen unhörbar, das ist nun auf der CD repariert.

Spontini: „Olympie“ beim Palazetto Bru Zane/ BZ 1035/ ISBN 978-09-08-08262-9

Über die Striche bzw. den Gegensatz der verschiedenen Versionen gibt es keine Information als nur den etwas kursorischen Hinweis darauf im genannten (nur englischsprachigen) Artikel. Vor allem das Ballett fehlt, und bei einer Gesamtlänge des Abends von rund 120 Minuten fragt man sich, warum der Palazetto diese Version verewigen möchte, die so sicher auch in Berlin nicht gegeben wurde. Eine damalige Oper ohne Ballett ist einfach nicht denkbar und klingt nach Sparversion. Insofern liegt dann eben kein doch überzeugendes Dokument dieses vergessenen Werkes vor uns, leider, denn das andere offiziell vorhandene (bei orfeo) ist ja bei aller Wertschätzung des damaligen Wagnisses an Bizarrerie der Besetzung nicht zu überbieten und tut dem Werk und dem Komponisten keinen Gefallen. Da ist der Live-Mitschnitt unter Gavazzeni mit Hollweg und Hayashi aus Perugia 1979 (bei Voce etc.) doch wesentlich gelungener und ungekürzter in der ersten Fassung als diese Pariser Angelegenheit. Stefan Lauter

.

.

Unser Korrespondent Matthias Käther ist da milder: Gasparo Spontini war einer der wichtigsten französischen Opernkomponisten des 19. Jahrhunderts, bewundert von Kollegen wie Berlioz und Wagner. Doch zu finden ist sein Werk kaum noch auf Bühnen oder Tonträgern. Jetzt ist eine Neuaufnahme seiner Oper Olimpie erschienen.

Ein wichtiges Werk? Darüber streiten die Experten bis heute – die einen sagen: ein Meilenstein der Operngeschichte. Ohne Olimpie fehlen wichtige Straßenhinweisschilder für die Reise Wagners oder Meyerbeers in die Musikgeschichte. Andre beteuern: völliger Quatsch, das Werk kommt viel zu spät, um noch bedeutend zu sein und ist der lärmende Anachronismus eines eitlen Spontini. Fest steht: Grade weil die Oper so viel diskutiert wurde und wird, ist sie hörenswert und außerdem enthält sie wirklich atemberaubend gut komponierte Musik.

Spontini: „Olympie“ beim Palazetto Bru Zane/ BZ 1035/ ISBN 978-09-08-08262-9

Die Handlung beschreibt das ewige Dilemma Spontinis, der stets eingeklemmt war zwischen rückwärtsgewandtem Klassizismus und visionärer Moderne – an der Oberfläche steifes Griechendrama, eine Geschichte um Vatermord und Opferung a la Gluck. Aber wenn man genau hinsieht, ist das einer der ersten echten Opernkrimis, es geht nämlich um die Aufklärung eines Mordes an Alexendar dem Großen, das Ganze spielt 15 Jahre nach seinem mysteriösem Tod, und seine Tochter Olimpie läuft nun Gefahr, seinen Mörder zu heiraten. Es gibt zwei potenzielle Täter und erst am Ende wird enthüllt, wer es ist, also ziemlich schräg für diese Zeit.

Schon wieder die 3. Fassung: Welche Zeit genau, fragt sich jetzt vielleicht der interessierte Opernfreund. Und genau da liegt das Problem dieser Aufnahme. Aufgenommen wurde die letzte Fassung 1826 in Paris. Von dreien ist sie vielleicht die uninteressanteste. Die Erstfassung stammt aus dem Jahr 1819, wo diese Musik wenigstens teilweise visionär war (obwohl schon damals so manches Rossinis Mosé hinterherhinkte), dann hat Spontini für Berlin eine spektakuläre Zweitfassung gemacht, die schon deshalb herausragt, weil sie in Zusammenarbeit mit E.T.A Hoffmann entstand, der das Werk ins Deutsche übersetzt hat. (Warum macht das niemand???) Diese völlig revidierte Fassung hat Spontini dann 1826 nochmal für Paris rückübersetzen lassen, wo sie dann aber nicht mehr viel hermachte; inzwischen war Paris im Rossini-Fieber und Spontini Schnee von gestern.

Solide Umsetzung: Ärgerlich, dass man nach der stilistisch fraglichen, aber extrem verdienstvollen orfeo-Studioaufnahme der 1826er Fassung mit Fischer Dieskau und Varady nun nicht eine Erstfassung zum Vergleich entgegengesetzt hat. Doch selbst die Chance, die frühere Aufnahme durch das fehlende Ballett zu ersetzen, wurde nicht genutzt. Dennoch kann ich mich mit der Produktion mehr anfreunden als manch anderer Kritiker. Natürlich ist Jérémie Rhorer am Pult ein Gewinn, und ich kann an seinen Tempi nichts Gehetztes finden. Ich fürchte, ein langsamerer Spontini wäre dröge. Kate Aldrich als Mutter Statira kaschiert ihre unstete Mezzo-Stimme mit einem ebenso ruhelosen Temperament – die Täuschung gelingt. Katarina Gauvin in der Titelpartie ist superb in Gesang und Diktion, die Herrenriege (Mathias Vidal, Josef Wagner) kämpft sich beeindruckend und nobel durch diese anspruchsvolle Partitur, Der flämische Radio-Chor wurde von niemand Geringerem als Hervé Niquet instruiert, und das hört man auch.

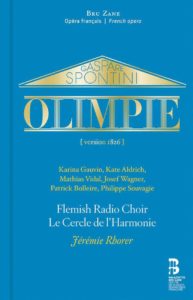

Hinweis auf Striche wäre schön: Das dieser Aufnahme eine gewisse Kälte die bei Opernliebhabern entgegenschlägt, ist sicher auch dem Label vom Palazetto Bru Zane geschuldet. Es ist teuer und bietet umfangreiches Textmaterial. Nicht immer spannendes. Olivier Baras Artikel fand ich diesmal sehr akademisch und strunzlangweilig. Leute, schreibt doch zur Abwechslung auch mal wieder für euer Publikum und nicht nur für den Experten im Büro nebenan. Wenn ich als Opernspezialist aussteige, muss es schon schlimm sein. Doch das Booklet schweigt sich aus über Striche in der Produktion. Das scheint mir nicht fair dem Käufer gegenüber. Trotz alledem bleibt die Serie „French Opera“ eine der besten Opernreihen des 21. Jahrhunderts – vielleicht sind wir mit dieser inzwischen 20. Produktion seit 2010 mitgewachsen und anspruchsvoll geworden (mit Karina Gauvin | Kate Aldrich | Mathias Vidal | Flemish Radio Choir | Le Cercle de l’Harmonie | Jerémie Rhorer, Leitung/ Palazetto Bru Zane 2 CD BZ 1035). Matthias Käther

.

.

Eine vollständige Auflistung der bisherigen Beiträge findet sich auf dieser Serie hier.