.

Anlässlich der Aufnahme bei Oehms Classics Gedanken zu Wagners modernem psychologischem Drama: Iphigenia in Aulis (1847): Gedanken zur Umarbeitung von Glucks Iphigénie en Aulide (1774) – der Dirigent Christoph Spering im Gespräch mit Norbert Bolín

Norbert Bolín: Mit der Umarbeitung von Glucks Tragédie-Opera Iphigénie en Aulide stellt sich Wagner in eine historische Dimension, die ihn selbstverständlich mit dem bedeutenden Opernreformator des 18. Jahrhunderts, Christoph Willibald Gluck, verbindet. Ob Wagner damit eine der Uraufführung von Glucks Iphigénie (1774) folgende ästhetische Debatte um das Wesen der Oper einleiten wollte, wie sie im Gluckisten-Piccinnisten-Streit erbittert geführt wurde, ist nicht zu entscheiden und letztendlich unerheblich.

Wagner, seit 1843 zum Königlichen Sächsischen Hofkapellmeister ernannt, lebt in den Jahren 1842 bis 1849 Dresden. In dieser Schaffensperiode wird Der fliegende Holländer (1843) uraufgeführt, es entstehen mit Tannhäuser (UA 1845) und Lohengrin (UA 1850) zentrale Werke seines Oeuvres. Parallel dazu finden sich Prosaentwürfe zur Oper Siegfrieds Tod (später: Götterdämmerung) und zu den Meistersingern und Tristan. Deutlich erkennbar ist Wagner auf dem Weg zu Neuem, zum „Kunstwerk der Zukunft“; ein Element davon ist die Umarbeitung von Glucks Iphigénie en Aulide zur „eigenen Oper „Iphigenia in Aulis“.

.

.

Christoph Spering: Im Vorfeld zu dieser Tonträger-Produktion stellte sich die Frage, wie diese CD denn nun heißen solle, beziehungsweise wer der Komponist des Ganzen sei. Schließlich gab es mehrere – wenn auch unvollständige – Einspielungen der Oper in den 1960er und 70er Jahren, und die Glucksche Aulide wurde, wenn sie in deutscher Sprache interpretiert wurde, immer in der Wagnerschen Fassung aufgeführt. Man unterschied also gar nicht zwischen Gluck und Wagner.

Dabei ist es aber zweifelsohne so, dass – obwohl die Grundsubstanz des Werkes von Christoph Willibald Gluck komponiert wurde – Richard Wagner durch seine vielfältigen Veränderungen ein beinahe neues Werk schuf. Wagners Leistung, die die Wissenschaftler gerne mit dem Begriff der „Übermalung“ beschreiben, lässt neben der neuartigen Struktur auch einen vollkommen andersartigen Klang entstehen, so dass sein Anteil am Kunstwerk nicht zu gering eingeschätzt werden darf. Der Musikwissenschaftler Helmut Kirchmeyer bringt es auf diesen Punkt: „Am Ende ließ sich fragen, ob der Anteil Wagners an dieser Oper nicht ebenso groß sei wie der Glucks! Von Glucks Musikdrama jedenfalls war nicht mehr viel übrig geblieben; kaum ein Takt fand sich noch, den Wagner nicht nach eigenem Empfinden übermalt hätte“ *.

Was wären wir ohne die schönen Liebig-Bildchen: Hier eins zu Glucks Aulidischer Iphigenie/Sammlung Schneider

NB: Wagners Arbeitsphase begann mit der Übersetzung des Librettos, die sich eng an dem von Gluck zur Komposition herangezogenen Original-Libretto de Roullets orientiert. Mit der Auflösung der althergebrachten Nummernoper und der Verwandlung in eine szenisch gedachte Struktur offenbart sich Wagners Vorstellung vom neuen musikalischen Drama, das auf einem viel geradlinigeren Handlungsverlauf beruht als dasjenige Glucks. Wagners Eingriffen fiel die auf andere Partien verteilte Rolle des Patroklus zum Opfer, vor allem aber mit wenigen Ausnahmen die der französischen Opera verpflichten Instrumentalmusiken der Ballette.

CS: Für mich offenbart sich in Wagners Eingriffen in den Handlungsverlauf der unbedingte Wille zur erzählerischen Stringenz. Indem Wagner dramaturgische Einheiten schafft, reduziert er die Dominanz einzelner Nummern zugunsten eines zielstrebig konstruierten Handlungsverlaufs, der allein auf die psychische Befindlichkeit der Iphigenia zielt. – Immerhin machen die Streichungen von Personen etwa ein Viertel des Gesamtumfangs aus. Das wiederum kommt der musikalischen Dimension zugute, denn in der Auskomposition von musikalischen Motiven und Gedanken Glucks im Sinne von Vor-, Zwischen- und Nachspielen schafft Wagner eine fortlaufende musikalische Erzählung dadurch, dass er „nahtlose Übergänge zwischen den verbliebenen Nummern [schafft] und sie zu Szenen verknüpfte, die eine tableauartige Dramaturgie erkennen lassen“, wie Christa Jost in ihrem Kritischen Bericht der Wagner-Gesamtausgabe schreibt.

NB: Wagner formt aus der typisch französischen Hof-Oper Glucks ein psychologisches Drama. Im Zentrum stehen nicht mehr Prunk und Gepränge – für die Dresdner Uraufführung am 24. Februar 1847 hat Wagner selbst Regie geführt -, sondern wesentlich die Hauptpersonen, im Mittelpunkt Iphigenia.

CS: Deshalb ist es auch vollkommen konsequent, den schon zu Glucks Opernpremiere kritisierten, weil unglaubwürdigen Tragödienschluss zu streichen und durch eine Hinwendung zu Euripides die Erscheinung der Göttin Artemis (Diana) in einer Gewitterwolke zu inszenieren, die Iphigenia dann zur Priesterin erhöht und mit ihrer Himmelfahrt in überirdische Gefilde dem Geschehen entzieht. Ins Zentrum der Handlung ist jetzt die Wandlung Iphigenias gerückt, von ihrem Opferdasein zur Selbstopferung und (nach Euripides) ihrer Verklärung. Darauf hin hat Wagner alle Handlungsfäden verknüpft und gestrafft.

NB: Ein Ergebnis dieser szenisch-dramatischen Denkart ist die neuartige Verbindung von Arien und Chören durch Vor-, Zwischen- und Nachspiele in durchkomponierten Szenen; die althergebrachte Nummernreihenfolge ist in szenische Einheiten aufgelöst, in denen die vormals streng voneinander geschiedenen musikalischen Formen wie Rezitativ, Arioso und Arie fließend ineinander übergehen und damit das gesamte Gefüge dem Wagnerschen Ideal der durchkomponierten Form näher kommt.

CS: Nicht allein dies, sondern auch die Erweiterung des Orchestersatzes und die Instrumentation folgen der neuartigen dramatischen Konstellation. Im dramaturgischen Sinn steht die Geschichte durchaus romantisch – viel zwingender und schlüssiger – vor uns. Dazu trägt die Instrumentierung einen gewichtigen Teil bei; Wagner hat sie vollkommen im Sinne eines größeren romantischen Orchesters geändert, indem er den vollen Bläsersatz neu komponiert hat. Das allerdings nicht in einer Form, wie wir es beispielsweise in Mozarts Bearbeitungen von Händel-Oratorien oder Mendelssohns Einrichtungen von Händel oder Bach sehen, vielmehr hat er die Bläser dem im damaligen romantischen Orchester üblichen „normalen“ Bläsersatz angepasst. Selbst in die Streicherbesetzung hat er eingegriffen, indem er fast durchgehend die Bratschen verdoppelte und im Streichersatz die Stimmführungen änderte, um einen tragenderen romantischen Klang zu erreichen. Letztlich hat Wagner etwa zehn Prozent des Werkes neu komponiert. Natürlich nicht in diesem offensichtlich auffälligen Sinne, dass er dem Werk seine Harmonik überstülpt, sondern indem er den Stil Glucks mit seinem Personalstil verbindet. Da gibt es Stellen, die gemahnen immer wieder an seine Opern, und bei mehrmaligem Hören kristallisieren sich diese neu komponierten Stellen deutlich heraus.

Das Ganze geht also weit über ein Arrangement hinaus, auch die relativ lange Unterbrechung seiner Arbeit am Lohengrin, also in seiner mittleren Schaffensperiode, weist darauf hin, wie ernst er diese Arbeit für seine Entwicklung genommen hat.

NB: Rein statistisch ist das Orchester im Bläsersatz um ein drittes Fagott, ebenso um eine dritte Trompete sowie durchgehend um zwei zusätzliche Hörner erweitert. Dazu kommt eine vollständige Bühnenmusik. Vollkommen neu ist der dreistimmige Posaunensatz, den der zeitgenössische Wiener Musikkritiker Eduard Hanslick besonders lobend erwähnt hat, und natürlich die spektakulär dreinschlagende Blitz- und Donnermaschine zur zur Erscheinung der Göttin.

Zu Gluck/Wagners „Iphigenie“: Fresco aus Pompeji/Wikipedia

CS: Die Erweiterung des Klangapparates scheint mir in zweifacher Hiinsicht wichtig zu sein: zum einen, um dem Streicherapparat einen selbständigen Holzbläsersatz gegenüberzustellen, der frei geführt werden kann und auch durch seine Klangfarben zur Entstehung eines romantisch durchkomponierten Musikdramas beiträgt. Zum anderen zielt der vergrößerte Instrumentalapparat auf die Dramatisierung des Geschehens; er dient vorrangig zur abwechslungsreichen sensiblen klanglichen Zeichnung einzelner Personen in ihren besonderen Situationen, vor allem in Momenten von Verzweiflung, Schmerz und Leid. Die Erweiterung der Klangfarbenpalette, die größere dynamische Extreme ermöglicht, hilft bei der Dramatisierung des Werkes.

NB: Man wird Wagner in seinem gesamten Bestreben nicht unterstellen wollen, dass er sich in Umarbeitungen oder Bearbeitungen als Vertreter irgendeiner historisch informierten Aufführungspraxis verstand. Seine Ziele verfolgten doch eher die Entwicklung von Neuem und, im Falle der Umarbeitungen, die Modernisierung von Althergebrachtem.

CS: In meiner nun doch einige Jahrzehnte dauernden dirigentischen Praxis habe ich eine Vielzahl von Verständnisvarianten des oft genug schillernd gebrauchten Begriffes von Aufführungspraxis erlebt und muss für diese Einspielung sagen, dass sie den Wagnerschen Geist atmet. Einfach deshalb, weil Wagners Anliegen, sein neues Verständnis von Dramaturgie und Klangregie zu probieren, sich uns in der Rückschau als eine Art von Testinstallation darstellt, ein Terrain, verschiedene Möglichkeiten auszuprobieren. Genauso habe ich mir die Partitur auch erarbeitet und das Ensemble zusammengestellt, wobei wir heutzutage das Glück haben, die klanglichen Wirkungen aus Wagners Zeit relativ genau rekonstruieren zu können. Angefangen bei aufführungspraktischen Details, die wir aus dem originalen Auflührungsmaterial der Bayerischen Staatsbibliothek erschließen können, über Gesangstechniken, die mehr dem von Wagner immer geforderten Belcanto-Ideal verpflichtet sind, bis hin zum verwendeten Instrumentarium, auch wenn dieses in einem gewissen Sinn unvollkommener als das heutige ist, dafür aber viel farbiger in seinen klanglichen Facetten. Tatsächlich eröffnet sich in der Verbindung mit dem etwas niedrigeren Stimmton (437′) ein ganz interessanter neuer Zugang zum Werk, vielleicht zu Wagner überhaupt, was sich noch erweisen muss.

CS: In meiner nun doch einige Jahrzehnte dauernden dirigentischen Praxis habe ich eine Vielzahl von Verständnisvarianten des oft genug schillernd gebrauchten Begriffes von Aufführungspraxis erlebt und muss für diese Einspielung sagen, dass sie den Wagnerschen Geist atmet. Einfach deshalb, weil Wagners Anliegen, sein neues Verständnis von Dramaturgie und Klangregie zu probieren, sich uns in der Rückschau als eine Art von Testinstallation darstellt, ein Terrain, verschiedene Möglichkeiten auszuprobieren. Genauso habe ich mir die Partitur auch erarbeitet und das Ensemble zusammengestellt, wobei wir heutzutage das Glück haben, die klanglichen Wirkungen aus Wagners Zeit relativ genau rekonstruieren zu können. Angefangen bei aufführungspraktischen Details, die wir aus dem originalen Auflührungsmaterial der Bayerischen Staatsbibliothek erschließen können, über Gesangstechniken, die mehr dem von Wagner immer geforderten Belcanto-Ideal verpflichtet sind, bis hin zum verwendeten Instrumentarium, auch wenn dieses in einem gewissen Sinn unvollkommener als das heutige ist, dafür aber viel farbiger in seinen klanglichen Facetten. Tatsächlich eröffnet sich in der Verbindung mit dem etwas niedrigeren Stimmton (437′) ein ganz interessanter neuer Zugang zum Werk, vielleicht zu Wagner überhaupt, was sich noch erweisen muss.

Und noch einmal: der junge Wagner, hier auf dem Gemälde von Willich c. 1862/Reiss-Engelhorn-Museen Mannheim, Foto miut genehm,igung des Museums: Jean Christen

Dann hat sich Wagner aber durchaus auch gewissermaßen zum Sachwalter Glucks in aufführungspraktischen Belangen gemacht. So plädiert er zum Beispiel in gleich mehreren streitbaren Aufsätzen dafür, im vermeintlichen Gluckschen Sinne das Grundtempo der Ouvertüre nach der langsamen Einleitung nicht wie üblich Allegro, also schnell zu spielen, indem er sich vermeintlich auf die Originalangaben Glucks bezieht.

Freilich hat sich Wagner zwar hier – weil ihm kein aufführungskritisches Material im modernen Sinne zur Verfügung stand – getäuscht, denn Gluck hatte den Temposprung im Original eindeutig gefordert, aber es ist interessant, wie er sich hier aufführungspraktisch regelrecht aus dem Fenster lehnt, um im Sinne Glucks zu argumentieren. Überhaupt ist ja die Tempofrage bei Wagner ein großes Thema.

NB: Die Tempofrage ist deshalb besonders pikant, weil Wagner von der Kritik seiner Zeit angegriffen wird, Mozartsche Tempi im französischen Sinne zu nehmen, also für das Empfinden der Zeitgenossen zu extrem, nämlich langsame Tempi zu langsam und schnelle Tempi zu schnell. Nach der Auswertung seiner gesamten Dresdner Musizierpraxis kristallisiert sich heraus, dass seine Temponahme – ausgenommen die Ouvertüre – recht zügig und dem dramatischen Gestus entsprechend war. Die Klage gleich mehrerer Kritiker, dass das Tempo der Ouvertüre verschleppt gewesen sein soll, ist auf Wagners Fehlinterpretation der Gluckschen Tempoangaben zurückzuführen, und in späteren Kritiken wird der zeitweilige Eindruck des Schleppenden und Willkürlichen tatsächlich korrigiert. Es scheint also so gewesen zu sein, dass die relativ großen Temposchwankungen in der Premiere einer gewissen Unsicherheit des gesamten Apparates zuzuschreiben waren.

CS: Sicherlich interessierte Wagner nicht die wissenschaftliche Aufführungspraxis in unserem heutigen Sinne, sondern eher die Transformierung des Werkgehaltes in seine Gegenwart. Dabei hat er die Fragen der historischen Klanglichkeit eher zurückgesetzt zugunsten des Inhaltes und seiner zu vermittelnden Botschaft. Dass für ihn die klangliche Umsetzung im historischen Sinne nicht vorrangig war, klingt wirklich an vielen Stellen an, an denen es wie Wagner klingt, obwohl die Harmonik reinster Gluck ist. Zwar bringt Wagner seine Instrumentationseigenheiten schon vollkommen zur Anwendung, zeigt, dass er souverän damit spielen kann, sich aber bei seinen Umarbeitungen und neu komponierten Überleitungen doch an den Gluckschen Harmoniestil hält.

Diese Klangdimension von den Schlacken der inzwischen über 160 Jahre Interpretationsgeschichte wieder zu befreien, war meine Aufgabe, das heißt, die von Wagner klanglich in die Partitur komponierte Dramatik zu erwecken und damit die Schärfe seiner Übermalung in ihrer eigenen Klangwelt wiedererstehen zu lassen, so dass auch an dieser Stelle, bei der Vielzahl seiner Eingriffe – vom Text über die Instrumentierung bis hin zur Neukomposition – wenn auch nicht von einer eigentlichen Wagner-Oper, so doch von einer Wagnerischen Oper gesprochen werden kann, die auch endlich für jeden Wagner-Kenner und -Freund zum unbedingten Bildungskanon gehören sollte.

.

.

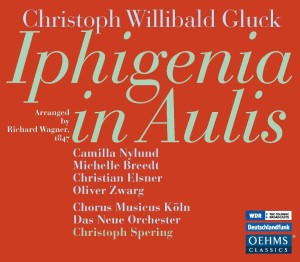

(Norbert Bolìn ist promovierter Musikwissenschaftler, Autor, Ex-Dramaturg, ehemaliger Chefredakteur der Musikzeitschrift Concerto, Lehrbeauftragter und Mitarbeiter am Musikwissenschaftlichen Institut der Uni Köln und vieles mehr. Wir danken ihm und dem Dirigenten Christoph Spering für die Genehmigung zum Nachdruck dieses vorstehenden Gesprächs, das wir der Beilage zur neuen Iphigenia in Aulis von Gluck/Wagner bei Oehms Classics OC 953 entnommen haben. G. H.)

.

Den vorstehenden Artikel entnahmen wir der Beilage zur Nauaufnahme der Iphigenia in Aulis unter Christoph Spering mit Camilla Nylung, Michele Breedt, Christian Elsner, Oliver Zwarg, Raimund Nolte u.a.; dazu Chorus Musicus Köln und Das Neue Orchester – herausgekommen bei Oehms Classics (OC 933, 2CD).

* Zitat aus: Kirchmeyer, Helmut, Situationsgeschichte der Musikkritik und des musikalischen Pressewesens in Deutschland, dargestellt vom Ausgang des 18. bis zum Beginn des 19. Jhds., = Das zeitgenössische Wagner-Bild, 1. Bd.: Wagner in Dresden, = Studien zur Musikgeschichte des 19. Jahrhunderts Bd. 7, Regensburg 1972,, S. 723.

.

Eine vollständige Auflistung der bisherigen Beiträge findet sich auf dieser Serie hier.