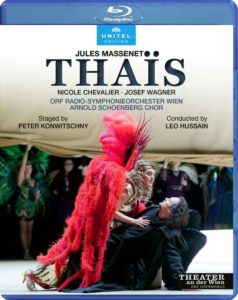

Stark, aber durchaus sinnvoll gekürzt und ohne Zuschauer ging in Hochcoronazeiten Jules Massenets im orientalischen Milieu spielende Oper Thaȉs im Theater an der Wien über die Bühne, in Szene gesetzt von Peter Konwitschny, der sich diesmal Verballhornungen wie einer gänsebratenden Eboli oder Infragestellungen wie bei den Meistersingern enthielt. Der hervorstechendste Einfall seiner Regie sind Engelsflügel für die Protagonisten, tiefschwarz für Atanaël und seine Klosterbrüder, quietschbunt für die Hetären um Thaȉs und blutrot wie die Sünde und überüppig für die Edelhure selbst. Es ist, als würde gleich Heidi Klum als Victoria’s Secrets Angel erscheinen. Umgeben sind diese Models von heutigem Partyvolk, die Bühne von Johannes Leiacker ist karg, aber zweckmäßig, ein Sandhaufen für den ersten, ein Diwan für den zweiten und schwarzes Geröll für den dritten Akt, der anstelle der gleißenden Sonne („l’ardent soleil“) tiefdunkle Nacht auf die Bühne bringt. Hinzugefügt wurde dem Personal ein kleiner Amor mit Sascha-Lobo-Frisur und in Lederhosen, als Requisit eine Pistole, mit der Atanaël den Liebesgott erschießt, der die Hände der beiden Protagonisten vereinigen möchte, da das Regiekonzept bekundet, eigentlich seien Thaȉs und Athanaël dazu bestimmt, das ideale Liebespaar zu bilden, wären da nicht die Wahnvorstellungen des Mönchs, die diesen unfähig zur Liebe machen, ihn aber zu einem recht ausdauernden Vergewaltigungsakt, bei dem er sich mit einer Hand die Augen bedeckt, stimulieren. Im Booklet wird behauptet, er, Athanaël, „findet Zugang zu ihr“, was auch immer damit gemeint sein mag. Starke, wechselnde Farben des den Hintergrund bildenden Vorhangs, der häufige Einsatz der Drehbühne und Einfälle wie ein Goldregen aus der Dusche sorgen für Abwechslung, vor allem aber sind es die beiden ungemein starken Protagonisten, die das Interesse des Zuschauers an ihrem Schicksal nicht nachlassen und ihn sogar darüber nachgrübeln lassen, warum Thaȉs am Ende nicht einfach stirbt, sondern durch ein Loch im Bühnenboden im Nichts versinkt .

Optisch wie akustisch ungemein attraktiv ist das Nicht-Liebespaar, Josef Wagner vermögen weder Kutte noch Engelsflügel zu entstellen, sein Bariton ist viril und geschmeidig zugleich und strömt idiomatisch korrekt. Einen Trost spendenden Bass lässt der Palémon von Günes Gürle vernehmen. Roberto Saccà hat mit dem Nicias eine Partie gefunden, die seinem sehr musikalisch eingesetzten gleisnerischen Tenor vollkommen entspricht. Crobyle und Myrtale finden in Carolina Lippo und Sofia Vinnik adäquate visuelle wie vokale Entsprechung. Die Schampus wie Koks nicht abholde Thaȉs wird von Nicole Chevalier äußerst verführerisch gespielt wie gesungen, mit schön aufblühender Höhe, stets weich und geschmeidig bleibend und wunderschön im „Ȏ messager de Dieu“. Samuel Wegleitner als Amor hat hoffentlich keinen Schaden an seiner Kinderseele angesichts des sündigen Treibens auf der Bühne genommen.

Das ORF Radio-Symphonieorchester Wien unter Leo Hussain beweist, dass das Verdammungsurteil „Kitsch“ nicht einmal für die vielstrapazierte Méditation zutreffen muss, im Orchestergraben findet die wahre Ehrenrettung für diese Massenet-Oper statt (Unitel 305004). Ingrid Wanja