Keine Frage: George Szell (1897-1970) zählt auch heute, ein halbes Jahrhundert nach seinem Tod, noch zu den am meisten verehrten und respektierten Dirigenten überhaupt. Unter dem vagen Titel George Szell – Concertos and Symphonies bringt Profil/Hänssler nun eine 10 CDs umfassende Box mit Werken von Haydn bis Grieg heraus, die sich insofern auf das klassisch-romantische Repertoire konzentriert (10 CD PH19018). Besonders während seiner beinahe ein Vierteljahrhundert währenden Amtszeit als Musikdirektor des Cleveland Orchestra (1946-1970) erlangte der in Ungarn geborene und in Wien aufgewachsene Maestro Weltruhm, wovon unzählige Einspielungen zeugen. Die meisten der Aufnahmen entstanden für Columbia (heute Sony) und waren nicht selten Maßstäbe setzend in Sachen orchestraler Brillanz und Perfektion. Nach zeitlich abgelaufenen Rechten kommen sie nun bei Hänssler heraus.

Die in dieser Kassette versammelten Aufnahmen datieren auf die Jahre zwischen 1949 und 1961, wobei ihre genaue Provenienz (wieder einmal bei Hänssler) im Booklet nicht aufgeführt wird. Berücksichtigt sind neben dem Cleveland Orchestra, welches das Gros bestreitet, das Concertgebouw-Orchester Amsterdam (wo Szell 1958 bis 1961 ständiger Dirigent war), das New York Philharmonic (das Szell 1969/70 als musikalischer Berater interimistisch leitete), das London Philharmonic Orchestra sowie das Columbia Symphony Orchestra, ein reines Studio-Ensemble. Bereits anhand der Aufnahmedaten ist ersichtlich, dass ein guter Teil noch in Mono eingespielt wurde. Dies betrifft sämtliche Aufnahmen vor 1957. Die enthaltene zweite Sinfonie von Schumann aus diesem Jahr ist die letzte Mono-Produktion; die im selben Jahr entstandenen Auszüge aus Mendelssohns Sommernachtstraum und aus Schuberts Rosamunde liegen hingegen bereits in Stereo vor.

Der Klang auch der älteren Aufnahmen ist insgesamt sehr ordentlich, auch wenn im direkten Vergleich klar ersichtlich wird, wieso sich die Stereophonie durchgesetzt hat – so etwa am Beispiel der Schumann’schen Frühlingssinfonie von 1958, die doch deutlich detaillierter herüberkommt als die Zweite. Interpretatorisch muss in Sachen George Szell im Grunde genommen nicht mehr besonders ausgeholt werden. Keine der enthaltenen Interpretationen ist weniger als gut, viele sind sogar ausgezeichnet gelungen. So hatte Szell ein Händchen für Haydn und fühlte sich in der Wiener Klassik sichtlich wohl. Sein moderner Ansatz macht diese Aufnahmen auch heute noch durchaus konkurrenzfähig, besonders die Stereo-Aufnahme der etwas im Schatten stehenden Sinfonie Nr. 97 (die 88. und die 104. Sinfonie liegen nur in Mono vor). Der zweite große Wiener Klassiker, Mozart, ist mit dem Divertimento Nr. 2, den Violinkonzerten Nr. 1 und 2 (Solist: Isaac Stern), der Sinfonie Nr. 33 und den Klavierkonzerten Nr. 24 und 26 (Solist: Robert Casadesus) sowie Nr. 25 (Solist: Leon Fleisher) vertreten. Gerade das majestätische, bereits an Beethoven gemahnende 25. Klavierkonzert muss besonders hervorgehoben werden. Der Bonner Großmeister ist vergleichsweise wenig bedacht: Das vierte Klavierkonzert (wiederum mit Fleisher) und das fünfte Klavierkonzert (mit Clifford Curzon) sind enthalten. Letztere Aufnahme ist auch die älteste der Kollektion: sie stammt bereits von 1949. Robert Casedesus steuert ferner das Konzertstück für Klavier und Orchester von Weber aus Amsterdam bei.

Der Klang auch der älteren Aufnahmen ist insgesamt sehr ordentlich, auch wenn im direkten Vergleich klar ersichtlich wird, wieso sich die Stereophonie durchgesetzt hat – so etwa am Beispiel der Schumann’schen Frühlingssinfonie von 1958, die doch deutlich detaillierter herüberkommt als die Zweite. Interpretatorisch muss in Sachen George Szell im Grunde genommen nicht mehr besonders ausgeholt werden. Keine der enthaltenen Interpretationen ist weniger als gut, viele sind sogar ausgezeichnet gelungen. So hatte Szell ein Händchen für Haydn und fühlte sich in der Wiener Klassik sichtlich wohl. Sein moderner Ansatz macht diese Aufnahmen auch heute noch durchaus konkurrenzfähig, besonders die Stereo-Aufnahme der etwas im Schatten stehenden Sinfonie Nr. 97 (die 88. und die 104. Sinfonie liegen nur in Mono vor). Der zweite große Wiener Klassiker, Mozart, ist mit dem Divertimento Nr. 2, den Violinkonzerten Nr. 1 und 2 (Solist: Isaac Stern), der Sinfonie Nr. 33 und den Klavierkonzerten Nr. 24 und 26 (Solist: Robert Casadesus) sowie Nr. 25 (Solist: Leon Fleisher) vertreten. Gerade das majestätische, bereits an Beethoven gemahnende 25. Klavierkonzert muss besonders hervorgehoben werden. Der Bonner Großmeister ist vergleichsweise wenig bedacht: Das vierte Klavierkonzert (wiederum mit Fleisher) und das fünfte Klavierkonzert (mit Clifford Curzon) sind enthalten. Letztere Aufnahme ist auch die älteste der Kollektion: sie stammt bereits von 1949. Robert Casedesus steuert ferner das Konzertstück für Klavier und Orchester von Weber aus Amsterdam bei.

Schaut man auf die Romantik, so müssen die Szell’schen Schumann-Darbietungen besondere Aufmerksamkeit genießen. Die hier beinhalteten bereits genannten ersten beiden Sinfonien entstanden etwa ein Jahrzehnt vor dem späteren Zyklus aus den 1960er Jahren. Es ist wiederum an Leon Fleisher, den Pianistenpart im Klavierkonzert von Schumann zu übernehmen, wie er es auch im Klavierkonzert von Edvard Grieg tut, einem der absoluten Highlights der Box. Glücklicherweise profitieren diese Einspielungen bereits von der Ende der 50er Jahre etablierten Stereophonie. Blickt man gen Osten, so war Szell immer ein bedeutender Interpret der Musik von Antonín Dvorák, wie hier durch die Sinfonien Nr. 8 (von 1951 aus Amsterdam) und Nr. 9 (von 1958 aus Cleveland) anschaulich bewiesen wird. Diese Neue Welt beansprucht zurecht einen Spitzenrang in der langen Diskographie. Weit weniger wird der Name Szells mit Tschaikowski in Verbindung gebracht, was sich gleichsam folgerichtig auch in der vorliegenden Kollektion äußert, ist er doch einzig mit den Rokoko-Variationen (Cellist: Leonard Rose) vertreten. Diese klanglich nicht ideale Produktion von 1952 wird auch beim Sammler eher unter ferner laufen. Überhaupt ist dem Anfänger dann doch eher zu den Stereo-Neuauflagen diverser Einspielungen zu raten, so gerade im Falle der 1951 aufgenommen dritten Brahms-Sinfonie. Glücklicherweise hat man sich auch zur Hinzuziehung der großartigen 58er Einspielung des ersten Brahms’schen Klavierkonzerts, neuerlich mit Fleisher am Piano, durchringen können, welche die Kombination Cleveland Orchestra/Szell auf ihrem Höhepunkt zeigt (Foto oben: The master conductor with his three apprentices, (left to right) Stephen Portman, author Michael Charry, and James Levine, prior to a Bell Telephone Hour program.; http://georgeszell.com/a-personal-reminiscence/). Daniel Hauser

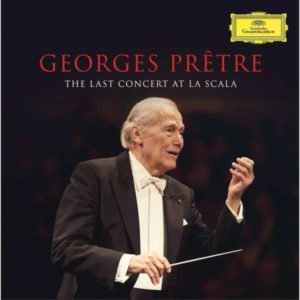

Den letzten Auftritten großer Maestri haftet häufig etwas Verklärtes an. Nicht immer sind es die allergrößten künstlerischen Leistungen und gleichwohl eine Art musikalisches Testament. Es dürfte dem Umstand geschuldet sein, dass es sich um Georges Prêtres letztes Konzert an der Mailänder Scala handelte, das die Deutsche Grammophon Gesellschaft nun, vier Jahre nach diesem Live-Mitschnitt vom 22. Februar 2016 und drei Jahre nach dem Ableben des Dirigenten, der am 4. Jänner 2017 im 93. Lebensjahr verstarb, nun auf den Markt bringt (DG 4817833). Dies ist als Glücksfall zu werten, da die Aufnahme ansonsten schwerlich offiziell in CD-Form erschienen wäre. Prêtres Debüt an der Scala von Mailand datiert in das ferne Jahr 1966, also genau ein halbes Jahrhundert zuvor. Als der neben Pierre Boulez vermutlich bedeutendste französische Dirigent dieser Generation legte Prêtre bereits in den 1960er Jahren einige Einspielungen, hauptsächlich des Opernfaches vor, die bis auf den heutigen Tage als referenzträchtig gelten. Daneben war er aber auch ein großartiger Interpret der Sinfonik mit einem weit breiteren Repertoire als man dies landläufig annimmt, bis zu Sibelius und gar Schostakowitsch reichend. Gleichwohl galt er besonders im französischen Repertoire als maßstäblich. Dieses Abschiedskonzert, das übrigens nicht sein allerletztes war (im Herbst 2016 erfolgte dieses mit sehr ähnlicher Programmgestaltung im Wiener Musikverein mit den dortigen Symphonikern, denen er eng verbunden war), spiegelt das Kernrepetoire, welches Prêtre am Herzen lag, schön wider. Den Anfang macht die monumental angelegte Ouvertüre zur Schauspielmusik Egmont von Ludwig van Beethoven. Bereits hier als Charakteristikum die Noblesse, mit welcher Dirigent und Orchester, das bestens aufgelegte Orchestra Filarmonica della Scala, herangehen. Kein Anflug von Routine, im Gegenteil tiefgehend und überaus würdevoll.

Den letzten Auftritten großer Maestri haftet häufig etwas Verklärtes an. Nicht immer sind es die allergrößten künstlerischen Leistungen und gleichwohl eine Art musikalisches Testament. Es dürfte dem Umstand geschuldet sein, dass es sich um Georges Prêtres letztes Konzert an der Mailänder Scala handelte, das die Deutsche Grammophon Gesellschaft nun, vier Jahre nach diesem Live-Mitschnitt vom 22. Februar 2016 und drei Jahre nach dem Ableben des Dirigenten, der am 4. Jänner 2017 im 93. Lebensjahr verstarb, nun auf den Markt bringt (DG 4817833). Dies ist als Glücksfall zu werten, da die Aufnahme ansonsten schwerlich offiziell in CD-Form erschienen wäre. Prêtres Debüt an der Scala von Mailand datiert in das ferne Jahr 1966, also genau ein halbes Jahrhundert zuvor. Als der neben Pierre Boulez vermutlich bedeutendste französische Dirigent dieser Generation legte Prêtre bereits in den 1960er Jahren einige Einspielungen, hauptsächlich des Opernfaches vor, die bis auf den heutigen Tage als referenzträchtig gelten. Daneben war er aber auch ein großartiger Interpret der Sinfonik mit einem weit breiteren Repertoire als man dies landläufig annimmt, bis zu Sibelius und gar Schostakowitsch reichend. Gleichwohl galt er besonders im französischen Repertoire als maßstäblich. Dieses Abschiedskonzert, das übrigens nicht sein allerletztes war (im Herbst 2016 erfolgte dieses mit sehr ähnlicher Programmgestaltung im Wiener Musikverein mit den dortigen Symphonikern, denen er eng verbunden war), spiegelt das Kernrepetoire, welches Prêtre am Herzen lag, schön wider. Den Anfang macht die monumental angelegte Ouvertüre zur Schauspielmusik Egmont von Ludwig van Beethoven. Bereits hier als Charakteristikum die Noblesse, mit welcher Dirigent und Orchester, das bestens aufgelegte Orchestra Filarmonica della Scala, herangehen. Kein Anflug von Routine, im Gegenteil tiefgehend und überaus würdevoll.

Dass auch Giuseppe Verdi ein Meister der Instrumentalmusik war, geht häufig unter. Die Ouvertüre zu seiner Oper La forza del destino muss unter seine gelungensten gerechnet werden. Man fragt sich, wieso man diverse Verdi-Ouvertüren und -Vorspiele so selten konzertant erleben kann, können diese doch durchaus auch für sich allein genommen bestehen, wie Prêtre eindrucksvoll beweist. Die dem Stück innewohnende Dramatik wird überzeugend herausgearbeitet. Der Rest des Konzertes gehört den Gassenhauern. Ganz anrührend, aber nie in der Gefahr, in kitschige Sentimentalität abzugleiten, die berühmte Barcarolle aus Les Contes d’Hoffmann von Jacques Offenbach. Für Prêtre ein Heimspiel erster Güte. Mit vier Minuten ist er an der Scala verhältnismäßig zügig; bei seinem allerletzten Konzert in Wien ließ er sich für das Stück sage und schreibe sechs Minuten Zeit. Höhepunkt ist das längste Werk des Konzertes, der Boléro von Maurice Ravel, der in Prêtres später Lesart auf 16 ½ Minuten kommt. Der damals bereits im 92. Lebensjahr stehende greise Dirigent legt eine Darbietung olympischen Ausmaßes hin, beseelt vom ersten bis zum letzten Taktschlag. Man meint stellenweise, dieses zu Tode gehörte Stück zum ersten Male zu hören, staunt ob der brillanten dynamischen Feinabstufung und der sorgfältigen Agogik, dieses und jenes Detail in kaum je vernommener Deutlichkeit herausstellend. Die viel bemühte Begrifflichkeit von der französischen Eleganz, hier wird sie tatsächlich erfahrbar, nimmt einen die Sogwirkung dieser keineswegs monotonen Musik doch gefangen. Das Scala-Publikum tobt nach der orgiastischen Coda aus nachvollziehbaren Gründen. Man kann den Boléro anders dirigieren, besser indes nicht. Den Abschluss dieses wohl dem hohen Alter geschuldeten recht kompakten Konzertprogramms bildet als Zugabe der Offenbach’sche Cancan aus Orphée aux enfers, ein Ohrwurm, bei dem man nur auf den ersten Blick gar nichts falsch machen kann. Wie schwierig es ist, gerade hier jedoch alles richtig zu machen, zeigt der altersweise französische Maestro, der selbst diesem Galop infernal eine Aufwertung angedeihen lässt, die ihn in die höchste Qualitätsklasse erheben. Wahrlich, Georges Prêtre hatte sein Orchester noch als Methusalem voll im Griff. Die verständliche Überwältigung im Auditorium, die sich beim Cancan in anfänglichem Mitklatschen äußert, kann man darüber gut und gerne in Kauf nehmen. Klanglich gibt es nichts zu beanstanden. Ein Vermächtnis, das seinen Weg in die heimische Sammlung eines jeden Klassikliebhabers finden sollte. Daniel Hauser

Die Neuerscheinung, welche Profil Hänssler auf den Mark bringt (PH19055), eine fünf CDs umfassende Kollektion Giuseppe Sinopoli & Staatskapelle Dresden live, ist im eigentlichen Sinne nicht neu, sondern eine zusammenfassende Wiederauflage bereits erschienener Titel. So setzt sich die 5-CD-Box praktisch aus Edition Staatskapelle Dresden Vol. 35 (CD 1 und 2), Vol. 17 (CD 3 und 4) sowie Vol. 21 (CD 5) zusammen, deren Erstveröffentlichung teils schon mehr als ein Jahrzehnt zurückliegt. Es ist eine bunt zusammengewürfelte Kassette, deren Schwerpunkt eindeutig auf der Romantik liegt. So macht Webers Ouvertüre zu Oberon chronologisch den Anfang, fortgesetzt durch Wagners Rienzi-Ouvertüre und Liszts selten eingespielte Tondichtung Orpheus. Schumanns vierte Sinfonie ist in der heute üblicherweise aufgeführten Letztfassung von 1851 dabei. Gustav Mahler und Richard Strauss sind mit jeweils zwei Werken präsent und dominieren daher die Box: Die Sinfonien Nr. 4 (mit Juliane Banse) sowie Nr. 9 von ersterem und die Sinfonischen Dichtungen Ein Heldenleben (mit Kai Vogler als Soloviolinisten) und Tod und Verklärung. Von besonderem Interesse die Kompositionen des damaligen Chefdirigenten der Staatskapelle Dresden, derer nicht weniger als drei Berücksichtigung fanden. Zum einen die 1975 komponierte Hommage à Costanzo Porta nach den Motetten dieses im 16. Jahrhundert lebenden italienischen Komponisten. Zum zweiten das Tombeau d’Armor, entstanden 1977/78, nach der literarischen Vorlage von Tristan Corbière aus dem späten 19. Jahrhundert. Praktisch ein Werk für Cello (Peter Bruns) und Orchester; die musikalische Leitung hat hier Sylvain Cambreling inne. Zuletzt das sogenannte Symphonische Fragment aus „Lou Salomé“ für großes Orchester, dirigiert von Peter Ruzicka. Gleichsam als Bonus ist auf der letzten Disc noch eine gut 17-minütige Werkeinführung von Giuseppe Sinopoli in Mahlers Vierte angefügt.

Die Neuerscheinung, welche Profil Hänssler auf den Mark bringt (PH19055), eine fünf CDs umfassende Kollektion Giuseppe Sinopoli & Staatskapelle Dresden live, ist im eigentlichen Sinne nicht neu, sondern eine zusammenfassende Wiederauflage bereits erschienener Titel. So setzt sich die 5-CD-Box praktisch aus Edition Staatskapelle Dresden Vol. 35 (CD 1 und 2), Vol. 17 (CD 3 und 4) sowie Vol. 21 (CD 5) zusammen, deren Erstveröffentlichung teils schon mehr als ein Jahrzehnt zurückliegt. Es ist eine bunt zusammengewürfelte Kassette, deren Schwerpunkt eindeutig auf der Romantik liegt. So macht Webers Ouvertüre zu Oberon chronologisch den Anfang, fortgesetzt durch Wagners Rienzi-Ouvertüre und Liszts selten eingespielte Tondichtung Orpheus. Schumanns vierte Sinfonie ist in der heute üblicherweise aufgeführten Letztfassung von 1851 dabei. Gustav Mahler und Richard Strauss sind mit jeweils zwei Werken präsent und dominieren daher die Box: Die Sinfonien Nr. 4 (mit Juliane Banse) sowie Nr. 9 von ersterem und die Sinfonischen Dichtungen Ein Heldenleben (mit Kai Vogler als Soloviolinisten) und Tod und Verklärung. Von besonderem Interesse die Kompositionen des damaligen Chefdirigenten der Staatskapelle Dresden, derer nicht weniger als drei Berücksichtigung fanden. Zum einen die 1975 komponierte Hommage à Costanzo Porta nach den Motetten dieses im 16. Jahrhundert lebenden italienischen Komponisten. Zum zweiten das Tombeau d’Armor, entstanden 1977/78, nach der literarischen Vorlage von Tristan Corbière aus dem späten 19. Jahrhundert. Praktisch ein Werk für Cello (Peter Bruns) und Orchester; die musikalische Leitung hat hier Sylvain Cambreling inne. Zuletzt das sogenannte Symphonische Fragment aus „Lou Salomé“ für großes Orchester, dirigiert von Peter Ruzicka. Gleichsam als Bonus ist auf der letzten Disc noch eine gut 17-minütige Werkeinführung von Giuseppe Sinopoli in Mahlers Vierte angefügt.

Die Aufnahmen datieren auf die Jahre zwischen 1993 und 2001, als Sinopoli während einer Aufführung von Aida an der Deutschen Oper Berlin mit gerade 54 Jahren ein unzeitiger Tod ereilte, der die Musikwelt in Schockstarre versetzte. Die nicht von ihm verantworteten Aufnahmen entstanden kurz nach seinem Ableben 2001 und 2004. Es handelt sich demzufolge um sehr gut klingende Rundfunkmitschnitte, die nahezu keine Nebengeräusche aufweisen und bei denen häufig der Applaus gekonnt geschnitten wurde. Die Aufführungen sind adrenalingeladen und widerlegen das Klischee vom allzu kühlen Akademiker am Dirigierpult. Hervorgehoben kann in diesem Zusammenhang die an eine in sich fließende Orchesterfantasie grenzende Vierte von Schumann (in Elbflorenz freilich fast ein Selbstläufer), die überhaupt nicht teutonisch, sondern fast wie Mendelssohns Italienische daherkommt – interessant im direkten Vergleich mit den Aufnahmen von Knappertsbusch und Thielemann mit diesem Orchester. Dass Sinopoli einer der profundesten Interpreten der Musik von Richard Strauss war, den ebenfalls einiges mit Dresden verband, wird gerade in dieser packenden Darbietung seines Heldenlebens, aber auch in einer splendiden Wiedergabe von Tod und Verklärung offensichtlich. Sinopolis Mahler-Exegese war bereits zu Lebzeiten umstritten. Entweder man liebte sie oder man verteufelte sie (wie in einigen zeitgenössischen Kritiken geschehen). Trotz einiger dekadenter Manierismen stellte der Italiener Sinopoli (wie Carlo Maria Giulini vor ihm) unter Beweis, dass eben auch Südländer in der Lage sind, diese Klangmassen zu bändigen. Sicherlich zu den erwähnenswertesten Aufnahmen darf gerade die Vierte gerechnet werden, auch dank Juliane Banse im letzten Satz. Dem späten Celibidache gleich, setzte auch Sinopoli oft auf die Wirkung der Langsamkeit, so exemplarisch in dieser mehr als 90-minütigen, aber ungemein detailreichen Aufnahme von Mahlers Neunter. In seinen beim Erstkontakt nicht unbedingt eingängigen Eigenkompositionen erweist sich Sinopoli als der Zweiten Wiener Schule nahestehend, hie und da an Schönberg, Webern und Berg gemahnend. Eine feine Neuauflage der diskographischen Dresdner Hinterlassenschaften Sinopolis. Daniel Hauser

Zuweilen braucht es für CD-Premieren etwas obskur anmutende Labels wie Doremi, welches nun einige noch bestehende Lücken in der Diskographie des ukrainischen Dirigenten Igor Markevitch schließt. Legendary Treasures – Igor Markevitch Vol. 1 heißt die Doppel-CD, die Werke von Haydn, Beethoven, Rimski-Korsakow und Nielsen enthält (DHR-8077/8). Ob an die Veröffentlichung eines Vol. 2 gedacht ist, bleibt abzuwarten.

Die enthaltenen Aufnahmen entstanden zwischen 1959 und 1965, wobei in drei Abschnitte untergliedert werden kann: Beethovens 1. Sinfonie und Haydns 103. und 104. Sinfonie wurden mit dem Orchestre des Concerts Lamoureux in Paris zwischen 1959 und 1961 eingespielt, die Schéhérazade von Rimski-Korsakow mit dem London Symphony Orchestra im Oktober 1962 in London und die 4. Sinfonie von Carl Nielsen schließlich im Jahre 1965 mit der Königlichen Kapelle Kopenhagen – dem ältesten noch existierenden Orchester der Welt, 1448 gegründet. Die Haydn-Aufnahmen entstanden für Philips und schafften es bis dato nicht auf CD, was für beinahe alle hier inkludierten Einspielungen gilt. Die Schéhérazade erfuhr kürzlich eine offizielle CD-Premiere auf bei Decca Eloquence. Die Erste von Beethoven war scheinbar zumindest kurzzeitig in einer lange vergriffenen Kollektion mit weiteren Werken dieses Komponisten erhältlich, ist aber selbst Markevitch-Sammlern kaum geläufig – ganz andere als seine zurecht gerühmten Lesarten der Eroica und Pastorale (DG) sowie der Fünften und der Achten (Philips). Bei diesen Wiener Klassikern darf Markevitch als moderner, wegweisender Interpret ohne romantische Mätzchen gelten.

Die vielleicht interessanteste Entdeckung dieser Doppel-CD ist Nielsens Vierte, Das Unauslöschliche, das berühmteste Werk dieses Komponisten mit dem famosen „Paukenduell“ im Finale – und auch die bei weitem bekannteste Sinfonie aus Dänemark. Sie scheint zunächst auf dem dänischen Label Fona erschienen zu sein, hat aber auch eine deutsche Veröffentlichung auf einer DG-LP erlebt. Leider wurde die damals ebenfalls eingespielte Tondichtung Sagadrom auf der vorliegenden CD gestrichen. Interpretatorisch kann diese Einspielung mit den allerbesten mithalten, was wohl nicht zuletzt auf die Idiomatik des königlich-dänischen Klangkörpers zurückzuführen ist. Das Vorliegen auf CD war lange überfällig, schon deswegen ist Doremi zu danken.

Aus künstlerischen Gründen genauso unverständlich ist die Tatsache, dass Markevitchs Einspielung der Schéhérazade über ein halbes Jahrhundert auf eine CD-Veröffentlichung warten musste. Sie ist hinsichtlich ihrer Güte in derselben obersten Liga wie Kondraschins weit bekanntere Aufnahme mit dem Concertgebouw-Orchester (Philips) anzusiedeln. Farbenprächtig lotet Markevitch alle Details der Partitur aus und erweist sich als einer der größten Interpreten der Musik von Rimski-Korsakow.

Die Aufbereitung der Doppel-CD ist spartanisch und erfüllt trotzdem ihren Zweck mehr oder weniger. Offenkundig handelt es sich durchgängig um Überspielungen von Langspielplatten, die zwar ein (für manch einen zu) hohes Grundrauchen aufweisen, dafür aber nicht zu Tode digitalisiert klingen. Alle Werke wurden stereophon aufgezeichnet und klingen für ihr hohes Alter beachtlich (gelegentliche leichte Übersteuerungen könnte die Verwendung der Masterbänder womöglich vermeiden). Zumindest bis offizielle digitale Überspielungen der jeweiligen Labels vorliegen, darf für diese künstlerisch überaus wertvolle Veröffentlichung eine Empfehlung ausgesprochen werden. Daniel Hauser

Die Auftritte Otto Klemperers mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks lassen sich zählen. Allzu viele sind es nämlich nicht, die er zwischen 1956 und 1969 in München absolvierte. Die meisten davon sind seit langem auf Tonträger erhältlich, darunter die so gefeierte Wiedergabe der zweiten Sinfonie von Gustav Mahler von 1965, die von Kennern sogar der berühmten Studioeinspielung vorgezogen wird. Großartig auch Klemperers ganz späte Exegese der Werke von Beethoven und Mendelssohn, beides von 1969. Deutlich früher, nämlich in die Jahre 1956 bzw. 1957 datieren die nun vom Eigenlabel von BR Klassik vorgelegten Konzertmitschnitte (BR Klassik 900717). Auf der mit 70 Minuten recht vollen CD findet man Haydns Sinfonie Nr. 101 „Die Uhr“ (18. und 19. Oktober 1956) sowie Brahms’ Sinfonie Nr. 4 (26. und 27. September 1957), beide aufgezeichnet im Herkulessaal der Münchner Residenz. Trotz der zurecht gerühmten Akustik dieser Spielstätte und der groß aufgedruckten Ankündigung Newly remastered from the original tapes sollte man sich keine Wunder erwarten, handelt es sich doch um eher mäßig klingende Mono-Aufnahmen des Bayerischen Rundfunks. Dem hohen künstlerischen Wert tut dies freilich keinen Abbruch, war Klemperer doch zurecht sowohl als Interpret der Wiener Klassik als auch der Spätromantik hochgeachtet. Beide Werke spielte er für EMI mit „seinem“ Philharmonia Orchestra auch im Studio ein. Die Spielzeiten sind ähnlich, live sogar ein klein wenig getragener, ohne zu schleppen. Eine echte Premiere ist zumindest die Vierte von Brahms aus München nicht, erschien diese doch bereits 1989 bei Orfeo, dort gekoppelt mit der seinerzeit ebenfalls gespielten Orchestersuite Nr. 3 von Bach (Orfeo C 201 891 B). Kennt man die bewegte Vita des großen Dirigenten, so wird man beide Konzertmitschnitte kurz vor den folgenreichen Brandunfall des Jahres 1958 einordnen können, der Klemperers Spätstil einleitete, für den er heutzutage weitestgehend bekannt ist. Die BR-Aufnahmen zeigen ihn also noch vor den späteren gesundheitlichen Einschränkungen, die seine Tempi im Laufe der 1960er Jahre immer langsamer werden ließen, ehe sie um 1970 beinahe erstarrten. Von Publikum und Kritik wurden die relativ seltenen Auftritte Klemperers in München stets bejubelt. Die hier vorgelegten Mitschnitte belegen diese Einschätzung. Mit seinem im Grunde genommen modernen Dirigierstil, frei von übermäßigem Pathos und der ihm so verhassten Romantisierung, betont Klemperer, der sich selbst einen „Immoralisten“ nannte die klassischen Wurzeln der letzten Brahms-Sinfonie, die sich in ihrer Klassizität gerade am Wien der Haydn- und Mozart-Zeit orientiert. „Die Uhr“ ist frei von jederlei „Papa Haydn“-Kitsch und in ihrer nüchternen Darbietung geradezu wegweisend für heutige Interpreten. Die hier gewählte Kombination eines klassischen und eines neoklassischen Werkes ist durchaus nachvollziehbar und betont Brahms‘ Rückbesinnung auf die alten Meister. Der Applaus, der diesen Live-Aufnahmen folgte, ist übrigens nicht vorhanden; er wurde offenkundig herausgeschnitten. Das knappe Booklet liegt auf Deutsch und Englisch bei. Trotz der klanglichen Einschränkungen eine gewichtige Ergänzung der Klemperer-Diskographie. Daniel Hauser

Die Auftritte Otto Klemperers mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks lassen sich zählen. Allzu viele sind es nämlich nicht, die er zwischen 1956 und 1969 in München absolvierte. Die meisten davon sind seit langem auf Tonträger erhältlich, darunter die so gefeierte Wiedergabe der zweiten Sinfonie von Gustav Mahler von 1965, die von Kennern sogar der berühmten Studioeinspielung vorgezogen wird. Großartig auch Klemperers ganz späte Exegese der Werke von Beethoven und Mendelssohn, beides von 1969. Deutlich früher, nämlich in die Jahre 1956 bzw. 1957 datieren die nun vom Eigenlabel von BR Klassik vorgelegten Konzertmitschnitte (BR Klassik 900717). Auf der mit 70 Minuten recht vollen CD findet man Haydns Sinfonie Nr. 101 „Die Uhr“ (18. und 19. Oktober 1956) sowie Brahms’ Sinfonie Nr. 4 (26. und 27. September 1957), beide aufgezeichnet im Herkulessaal der Münchner Residenz. Trotz der zurecht gerühmten Akustik dieser Spielstätte und der groß aufgedruckten Ankündigung Newly remastered from the original tapes sollte man sich keine Wunder erwarten, handelt es sich doch um eher mäßig klingende Mono-Aufnahmen des Bayerischen Rundfunks. Dem hohen künstlerischen Wert tut dies freilich keinen Abbruch, war Klemperer doch zurecht sowohl als Interpret der Wiener Klassik als auch der Spätromantik hochgeachtet. Beide Werke spielte er für EMI mit „seinem“ Philharmonia Orchestra auch im Studio ein. Die Spielzeiten sind ähnlich, live sogar ein klein wenig getragener, ohne zu schleppen. Eine echte Premiere ist zumindest die Vierte von Brahms aus München nicht, erschien diese doch bereits 1989 bei Orfeo, dort gekoppelt mit der seinerzeit ebenfalls gespielten Orchestersuite Nr. 3 von Bach (Orfeo C 201 891 B). Kennt man die bewegte Vita des großen Dirigenten, so wird man beide Konzertmitschnitte kurz vor den folgenreichen Brandunfall des Jahres 1958 einordnen können, der Klemperers Spätstil einleitete, für den er heutzutage weitestgehend bekannt ist. Die BR-Aufnahmen zeigen ihn also noch vor den späteren gesundheitlichen Einschränkungen, die seine Tempi im Laufe der 1960er Jahre immer langsamer werden ließen, ehe sie um 1970 beinahe erstarrten. Von Publikum und Kritik wurden die relativ seltenen Auftritte Klemperers in München stets bejubelt. Die hier vorgelegten Mitschnitte belegen diese Einschätzung. Mit seinem im Grunde genommen modernen Dirigierstil, frei von übermäßigem Pathos und der ihm so verhassten Romantisierung, betont Klemperer, der sich selbst einen „Immoralisten“ nannte die klassischen Wurzeln der letzten Brahms-Sinfonie, die sich in ihrer Klassizität gerade am Wien der Haydn- und Mozart-Zeit orientiert. „Die Uhr“ ist frei von jederlei „Papa Haydn“-Kitsch und in ihrer nüchternen Darbietung geradezu wegweisend für heutige Interpreten. Die hier gewählte Kombination eines klassischen und eines neoklassischen Werkes ist durchaus nachvollziehbar und betont Brahms‘ Rückbesinnung auf die alten Meister. Der Applaus, der diesen Live-Aufnahmen folgte, ist übrigens nicht vorhanden; er wurde offenkundig herausgeschnitten. Das knappe Booklet liegt auf Deutsch und Englisch bei. Trotz der klanglichen Einschränkungen eine gewichtige Ergänzung der Klemperer-Diskographie. Daniel Hauser

Rafael Kubelík eine Würdigung zu teil werden zu lassen war mehr als überfällig. Der tschechische Dirigent hat nicht nur in seinen Jahren beim Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks ein vielfältiges und weltoffenes Programm gepflegt, sondern ist auch aus seiner Zeit an Covent Garden namentlich uns Berlioz-Fans in unauslöschlicher Erinnerung geblieben, hat er doch wie sonst nur noch sein Nachfolger Colin Davis und der Amerikaner John Nelson den Komponisten Hector Berlioz auf die musikalische Landkarte gesetzt und mit seinem beispiellosen Engagement namentlich Berlioz´opus summum Les troyens oder The Trojans, wie die weitgehend englischsprachigen Aufführungen hießen) zu neuem Leben in der Neuzeit verholfen. Es war Covent Garden und nicht etwa die Pariser Opéra, das diese bis dahin inzwischen absolut unbekannte Oper zu neuem Leben erweckte (die Aktivitäten Thomas Beechams kurz nach dem Krieg bei der BBC und danach en tournée in Amerika blieben ohne Folgen für Europa). Und was für grandiose Besetzungen konnte die Londoner Bühne aufweisen! Amy Shuard, Blanche Thebohm, Jon Vickers, Lauris Elms, Joseph Rouleau und viele, viele mehr gehörten zu den Stützen dieser Bemühungen. Auf Testament (1957/SBT41443) ist ein Abend mit ihnen nachzuhören. Aber eben – Rafael Kubelik ging nach München und wirkte dort ebenso fruchtbringend wie die nachstehend von Daniel Hauser besprochene Box von orfeo zeigt. Sie würdigt die sinfonischen Münchner Jahre des eher stillen, unspektakulär scheinenden Maestros, dem die Musikwelt nicht genug danken kann. Ein großer Mann! G. H.

Rafael Kubelík eine Würdigung zu teil werden zu lassen war mehr als überfällig. Der tschechische Dirigent hat nicht nur in seinen Jahren beim Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks ein vielfältiges und weltoffenes Programm gepflegt, sondern ist auch aus seiner Zeit an Covent Garden namentlich uns Berlioz-Fans in unauslöschlicher Erinnerung geblieben, hat er doch wie sonst nur noch sein Nachfolger Colin Davis und der Amerikaner John Nelson den Komponisten Hector Berlioz auf die musikalische Landkarte gesetzt und mit seinem beispiellosen Engagement namentlich Berlioz´opus summum Les troyens oder The Trojans, wie die weitgehend englischsprachigen Aufführungen hießen) zu neuem Leben in der Neuzeit verholfen. Es war Covent Garden und nicht etwa die Pariser Opéra, das diese bis dahin inzwischen absolut unbekannte Oper zu neuem Leben erweckte (die Aktivitäten Thomas Beechams kurz nach dem Krieg bei der BBC und danach en tournée in Amerika blieben ohne Folgen für Europa). Und was für grandiose Besetzungen konnte die Londoner Bühne aufweisen! Amy Shuard, Blanche Thebohm, Jon Vickers, Lauris Elms, Joseph Rouleau und viele, viele mehr gehörten zu den Stützen dieser Bemühungen. Auf Testament (1957/SBT41443) ist ein Abend mit ihnen nachzuhören. Aber eben – Rafael Kubelik ging nach München und wirkte dort ebenso fruchtbringend wie die nachstehend von Daniel Hauser besprochene Box von orfeo zeigt. Sie würdigt die sinfonischen Münchner Jahre des eher stillen, unspektakulär scheinenden Maestros, dem die Musikwelt nicht genug danken kann. Ein großer Mann! G. H.

Rafael Kubelik beim BRSO/ Foto Grimm/ BRSO

Rafael Kubelík (1914-1996) war der international am meisten im Fokus stehende tschechische Dirigent der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, was wohl gerade auch an seiner 1948 erfolgten Ausreise aus der nun kommunistisch gewordenen Tschechoslowakei lag, wirkte er doch danach bis zu Wende praktisch ausschließlich im Westen, wo er in kurzer Abfolge drei prominente Positionen innehatte, nämlich als Chefdirigent des Chicago Symphony Orchestra (1950-1953), als Musikdirektor des Royal Opera House in London (1955-1958) und schließlich als Chefdirigent des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks, kurz BRSO (1961-1979). Als letzteren wird er nun von Orfeo in einer 15 CDs umfassenden Edition Rafael Kubelík – The Munich Symphonic Recordings (Orfeo C 981115) gebührend bedacht. Inkludiert wurden die Komponisten Haydn, Mozart, Beethoven, Brahms, Dvorák, Bruckner, Berlioz, Smetana, Janácek, Hartmann und Bartók, was gut die volle Bandbreite von Kubelíks Repertoire abbildet. Wirklich Neues ist nicht dabei, waren alle diese Aufnahmen doch bereits als Einzelveröffentlichungen erhältlich, teils schon seit den 1980er Jahren, doch ist diese Box gleichwohl trotzdem wichtig, da nicht mehr jede Einzel-CD greifbar war. Diskographisch dokumentiert ist der lange Zeitraum von 1963 bis 1985, also von Kubelíks Anfängen in München bis zu seinen späten Auftritten bereits nach seinem Rücktritt als künstlerischer Leiter des BRSO. 1985 verließ er auch krankheitsbedingt das Podium, um nach dem Zusammenbruch des Ostblocks 1990 vorübergehend doch noch einmal als Dirigent in seinem seit über 40 Jahre nicht besuchten Heimatland auf die Bildfläche zurückzukehren.

Rafael Kubelik beim BRSO/ Foto Grimm/ BRSO

Bereits die ersten drei CDs, die sich der Wiener Klassik widmen (Digitalaufnahmen zwischen 1981 und 1985), belegen die Bedeutung dieses Dirigenten. Die viel zu selten eingespielte Sinfonie Nr. 99 von Joseph Haydn etwa, eine der für mein Dafürhalten interessantesten unter den sogenannten Londoner Sinfonien, wird von Kubelík geradezu mustergültig dargeboten. Abseits des HIP-Mainstreams der heutigen Zeit wirkt diese großsinfonische Deutung wie ein Labsal, ohne altväterlich daherzukommen. Mozart ist gleich mit vier Sinfonien vertreten, zum einen den beiden in g-Moll (Nr. 25 und 40), zum anderen – wie könnte es anders sein? – die Prager (Nr. 38) sowie sein Jupiter (Nr. 41) gewidmetes sinfonisches Meisterwerk. In der unüberschaubaren Anzahl an gelungenen Aufnahmen dieser Werke können sich Kubelíks Lesarten problemlos auf den vorderen Rängen behaupten. Beschlossen wird die Wiener Klassik mit dem Opus magnum derselben: Beethovens Neunter. Kubelíks für die Deutsche Grammophon vorgelegter „Patchwork“-Zyklus der neun Beethoven-Sinfonien erreichte niemals den Bekanntheitsgrad, der ihm eigentlich zustünde (womöglich gerade durch die stets wechselnden Orchester bedingt). Die hier enthaltene Sinfonie Nr. 9 ist ein Live-Mitschnitt aus München von 1982 mit hervorragendem Solistenquartett: Helen Donath, Brigitte Fassbaender, Horst Laubenthal sowie Hans Sotin, unterstützt durch den Chor des Bayerischen Rundfunks. Es mag noch spektakulärere Aufnahmen geben, doch ist Kubelík sein Händchen für die deutsche Sinfonik nicht abzustreiten.

Dies setzt sich durchaus auch in der Spätromantik fort, wie der inkludierte Zyklus der vier Brahms-Sinfonien von 1983 ebenfalls unter Beweis stellt. Es handelt sich dabei um Kubelíks zweite Gesamtaufnahme, legte er doch bereits 1956/57 einen ersten Brahms-Zyklus in den frühen Stereotagen für Decca vor. Beiden gemein ist, dass sie heutzutage gemeinhin nur noch unter ferner laufen und es nicht so recht unter die von der Kritik gerühmten Referenzaufnahmen gebracht haben. Das ist sicherlich ungerecht angesichts der unzweifelhaften Qualitäten, angefangen bei der wiederum sehr guten Klangtechnik bis hin zum tiefsinnigen, fast grüblerischen Zugang. Da ist nichts auf reinen Effekt angelegt, entsteht auch der große Zusammenhang dieser vier Werke.

Rafael Kubelik beim BRSO/ Foto Grimm/ BRSO

Ähnlich überzeugend Kubelíks Bruckner, der mit den monumentalen beiden letzten Sinfonien vertreten ist. Das ist kein von Weihrauchschwaden umnebelter, Musik gewordener Katholizismus, sondern eine gleichsam säkularisierte Sichtweise, ohne aber ins Profane abzugleiten. Ein Wermutstropfen ist, dass ausgerechnet die fulminante Achte von 1963 bloß in Mono vorliegt – bei einer solchen Klangkathedrale eine nicht zu leugnende Einbuße. Es sei in diesem Zusammenhang auf die vom BR-Eigenlabel veröffentlichte 1977er Aufnahme der Achten verwiesen, welche der hier beinhalteten Mono-Einspielung vor allen Dingen klanglich vorzuziehen ist. Dafür klingt die Orfeo berücksichtigte Neunte von 1985 umso besser. Der Unterschied zum in München seinerzeit wirkenden Buckner-Guru Sergiu Celibidache könnte kaum größer sein, ist Kubeliks gerade knapp 61-minütige Aufnahme doch sage und schreibe über eine Viertelstunde flotter als jene Celibidaches (EMI/Warner).

Hinsichtlich seiner Landsleute Bedrich Smetana und Antonín Dvorák bedarf es in Sachen Kubelík eigentlich keiner großen Worte. Seine Interpretationen gelten zurecht als Klassiker, so der komplette Dvorák-Zyklus (DG) wie auch das von ihm unzählige Male vorgelegte Má vlast (so für Decca aus Wien, für DG aus Boston und für Supraphon ganz spät aus Prag). Die hier vorliegenden Münchner Mitschnitte dürfen im Falle des Dvorák gar für sich in Anspruch nehmen, noch gelungener zu sein als die Studioeinspielungen. Konkret geht es um die Sinfonien Nr. 6 bis 9, ferner die beiden Serenaden op. 22 und 44 (hier in Orchesterfassung). Gerade die Sinfonie Aus der Neuen Welt muss sich freilich unüberschaubarer Konkurrenz stellen. Václav Neumanns und Sergiu Celibidaches späte Darbietungen wollen mir noch bezwingender erscheinen. Bei Mein Vaterland läuft die Münchner Live-Aufnahme von 1984 besonders seiner auch klanglich suboptimalen Decca-Einspielung aus Wien klar den Rang ab und ist für meine Begriffe der viel berühmteren Aufnahme von 1990 aus Prag ebenfalls vorzuziehen. Wer die charakteristische Tschechische Philharmonie bei diesem Werk hören möchte, dem sei auch die etwas im Schatten stehende, aber phänomenale frühe Digitaleinspielung unter Václav Smetácek ans Herz gelegt (Supraphon). Überhaupt ist der spezifische böhmische Tonfall, den Kubelík bei diesen Komponisten zu entfalten im Stande ist, von Interesse, welchen das BR-Symphonieorchester kongenial in die Praxis umsetzen kann. Mustergültig auch die 1981er Aufnahme von Janáceks Sinfonietta, welche die beiden größten böhmischen um den wohl wichtigsten mährischen Komponisten ergänzt. Dieses Werk hatte Kubelík mit demselben Orchester schon 1970 für die DG im Studio eingespielt. Die spätere Deutung unterscheidet sich durch etwas gemäßigtere Tempowahl in Verbindung mit noch mehr Lebendigkeit.

Hinsichtlich seiner Landsleute Bedrich Smetana und Antonín Dvorák bedarf es in Sachen Kubelík eigentlich keiner großen Worte. Seine Interpretationen gelten zurecht als Klassiker, so der komplette Dvorák-Zyklus (DG) wie auch das von ihm unzählige Male vorgelegte Má vlast (so für Decca aus Wien, für DG aus Boston und für Supraphon ganz spät aus Prag). Die hier vorliegenden Münchner Mitschnitte dürfen im Falle des Dvorák gar für sich in Anspruch nehmen, noch gelungener zu sein als die Studioeinspielungen. Konkret geht es um die Sinfonien Nr. 6 bis 9, ferner die beiden Serenaden op. 22 und 44 (hier in Orchesterfassung). Gerade die Sinfonie Aus der Neuen Welt muss sich freilich unüberschaubarer Konkurrenz stellen. Václav Neumanns und Sergiu Celibidaches späte Darbietungen wollen mir noch bezwingender erscheinen. Bei Mein Vaterland läuft die Münchner Live-Aufnahme von 1984 besonders seiner auch klanglich suboptimalen Decca-Einspielung aus Wien klar den Rang ab und ist für meine Begriffe der viel berühmteren Aufnahme von 1990 aus Prag ebenfalls vorzuziehen. Wer die charakteristische Tschechische Philharmonie bei diesem Werk hören möchte, dem sei auch die etwas im Schatten stehende, aber phänomenale frühe Digitaleinspielung unter Václav Smetácek ans Herz gelegt (Supraphon). Überhaupt ist der spezifische böhmische Tonfall, den Kubelík bei diesen Komponisten zu entfalten im Stande ist, von Interesse, welchen das BR-Symphonieorchester kongenial in die Praxis umsetzen kann. Mustergültig auch die 1981er Aufnahme von Janáceks Sinfonietta, welche die beiden größten böhmischen um den wohl wichtigsten mährischen Komponisten ergänzt. Dieses Werk hatte Kubelík mit demselben Orchester schon 1970 für die DG im Studio eingespielt. Die spätere Deutung unterscheidet sich durch etwas gemäßigtere Tempowahl in Verbindung mit noch mehr Lebendigkeit.

So genuin Kubelík auch als Interpret tschechischer Komponisten idealtypisch sein mag, so ungewohnt ist es erst einmal, seinen Namen im Zusammenhang mit Berlioz zu lesen. Dies allerdings völlig zu Unrecht, beschäftigte sich der böhmische Dirigent doch bereits früh mit dem Franzosen, wie ein englischsprachiger Mitschnitt von Les Troyens aus seiner Zeit in Covent Garden von 1957 belegt (Testament). Allein die hochkarätige damalige Besetzung mit Blanche Thebom, Jon Vickers und Amy Shuard lässt aufhorchen. Jedenfalls streifte Kubelík die Musik von Berlioz immer wieder in seiner Karriere, wie die hier enthaltenen Tondokumente beweisen: Zum einen die Ouvertüre Le Corsaire in einem Mono-Mitschnitt von 1962, zum anderen – und ungleich bedeutender – ein exzellent klingender Stereo-Mitschnitt der Symphonie fantastique aus dem Jahre 1981. Erstaunlicherweise erweist sich Kubelík mit seiner gekonnten Agogik als einer der überzeugendsten nichtfranzösischen Interpreten dieses bis zum Überdruss aufgenommenen Werkes. Ja, er erzielt auch die notwendige Schroffheit (die Blechbläser teilweise wild herausfahrend), die diesem Meilenstein der Sinfonik von 1830 innewohnt und die so vielen glatt wirkenden Aufnahmen leider vollkommen abgeht. Meine Standardempfehlungen bleiben indes Markevitch (Orchestre Lamoureux; DG), Cluytens (Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire; IMG Artists/EMI) und Dervaux (Orchestre Colonne; Ducretet Thomson).

Die letzten beiden CDs widmen sich Komponisten des 20. Jahrhunderts. Heute etwas in Vergessenheit geraten, war das Œuvre Karl Amadeus Hartmanns in der langen Münchner Chefdirigentenzeit Kubelíks fester Bestandteil des Konzertrepertoires. Orfeo hat für diese Box die 1975 entstandene Weltersteinspielung seiner Symphonischen Hymnen für großes Orchester inkludiert. Die in der Einzelveröffentlichung (Orfeo C 718 971 B) daneben enthaltenen Werke, das Konzert für Klavier, Bläser und Schlagzeug sowie das Concerto funebre für Violine und Streichorchester, fanden in dieser rein sinfonischen Kollektion indes keine Berücksichtigung. Die beiden Bartók-Stücke, die Musik für Saiteninstrumente, Schlagzeug und Celesta und das Konzert für Orchester in Einspielungen von 1981 bzw. 1978, zeigen Kubelíks Affinität auch für die ungarische Musik.

Abgesehen von den beiden in den frühen 1960er Jahren produzierten und mäßig klingenden Mono-Aufnahmen (Bruckners Achte und Berlioz‘ Le Corsaire) ist die Klangqualität der ansonsten ausschließlich stereophonisch entstandenen Live-Einspielungen nicht zu bemängeln und mit wenigen Nebengeräuschen behaftet. Die Zusammenfassung all der Aufnahmen mittels dieser Box erweist sich als Gewinn für alle Bewunderer des Dirigenten Rafael Kubelík und derer, die es werden möchten. Daniel Hauser (und mit besonderem Dank an Peter Meisel von der Pressestestelle des BRSO für die Genehmigung des Bildmaterials, Danke Peter!/ G. H)