„Der Sohn dieses Vaters, der übrigens als Künstler zweifellos das Opfer einer pedantischen Theorie ist, der nicht nach seinem Eigenwert geschätzt, sondern nach einem vermeintlichen Naturgesetzt, demzufolge kein bedeutender Mann keinen bedeutenden Sohn haben darf, obwohl Johann Sebastian Bach zwei sehr bedeutende Söhne hatte und obwohl Siegfried Wagner ein tieferer und originellerer Künstler ist, als viele, die heute sehr berühmt sind.“ Heute – das war 1912. Das Zitat stammt von Arnold Schönberg, entnommen dem Aufsatz „Parsifal und Urheberrecht“, in „Neue Zeitschrift für Musik“, Stuttgart und Leipzig vom 2. Mai 1912. Die Erlöschung der Schutzfrist für Wagners letztes Werk, Parsifal, stand unmittelbar bevor. Bayreuth war in heller Aufregung. Es würde einen symbolischen Alleinvertretungsanspruch verlieren, gleichzeitig aber auch neue Chance gewinnen, dem Werk Wagners fortan ausschließlich durch mustergültige Aufführungen in Konkurrenz mit Häusern in aller Welt zu dienen. Diese Aufgabe war dem Sohn zugefallen, der bereits 1908 offiziell die Leitung der Festspiele von seiner Mutter Cosima übernommen hatte. Seine Rolle als Sohn und Erbe war festgelegt. Er spielte sie offenbar gut. Nur blieb ihm zu wenig Zeit. Was vom Theaterleiter Siegfried geblieben ist, lässt sich immer noch nachhören – fast neunzig Jahre nach seinem frühen Tod.

Schluss der Tannhäuser-Inszenierung der Bayreuther Festspiele 1930/Wiki

Wie das? Anhand eines zuletzt bei NAXOS erschienen Albums mit großen Ausschnitten aus Tannhäuser, verteilt auf zwei prall gefüllten CDs. Gut zwei Drittel des Werkes sind dokumentiert, der Rest ging verloren. Um ein Haar hätten wir also die erste komplette Oper Richard Wagners als Tonaufnahme unter Studiobedingungen aus Bayreuth in Händen halten können. Gewiss wäre diesem Produkt dann größere Aufmerksamkeit zuteil geworden. Seine Versehrtheit verbannt es in der Wahrnehmung zu unrecht auf hintere Plätze, macht es aber nicht minderwertig. So, wie die Venus von Milo keine Arme braucht, um als vollendet zu gelten, büßt auch diese Aufnahme fast nichts in ihrer Ausstrahlung ein, nur weil – um zwei Beispiele zu nennen – die Ansprache des Landgrafen oder der zweite Pilgerchor fehlen. Haben wir uns erst einmal hinziehen lassen, können wir uns den Rest im Kopf ersetzen. Oder aber es fällt selbst dem gut informierten Enthusiasten nicht auf Anhieb auf, dass es Lücken gibt. So rasant, so rauschhaft, ja betäubend klingt es aus den Lautsprechern. Siegfried Wagner hatte das Werk 1930 selbst in Szene gesetzt, im Gegensatz zu früher aber darauf verzichtet, auch am Pult zu walten. Tannhäuser war seit 1904 nicht mehr in Bayreuth gespielt worden. Als hätte er es geahnt, sollte diese Neuinszenierung sein Schwanengesang, sein Opus magnum als Regisseur werden. Er starb am 4. August 1930 mitten im Festspieltrubel den Herztod. Da war die Oper schon im Kasten. Anhand von Protokollen konnte der Musikwissenschaftler Peter P. Pachl inzwischen nachweisen, dass die Aufnahme bereits im Juli und nicht erst – wie bisher angenommen – im August entstand. Also ist fest davon auszugehen, dass Siegfried bei der Einspielung persönlich zugegen gewesen ist. Auf dem Cover der CD-Ausgabe wird sein Name nicht genannt. Dabei war er es, der Arturo Toscanini für die musikalische Leitung gewann. Ausgerechnet Toscanini, die Inkarnation des italienischen Maestro, der Puccinis Opern La Bohéme und Turandot aus der Taufe gehoben hatte. Mit ihm stand erstmals ein Ausländer vor dem Festspielorchester.

Toscanini tat Bayreuth gut, weil er internationales Flair und Glamour mitbrachte. Der schwere Gründerzeitmuff, den die Wagner-Witwe Cosima wie eine Schutzschicht gegen jedwede Veränderung über Bayreuth gebreitet hatte, verflog. Im Gefolge von Toscanini waren der sechsunddreißigjährige Ungar Sigismund Pilinszky als Tannhäuser, sein jüngerer Brüder Geza Belti-Pilinszky als Walther von der Vogelweide, der Norweger Ivar Andrésen als Landgraf, Ruth Jost-Arden, die einen Teil ihrer Ausbildung in New York absolviert hatte, als Venus und schließlich Maria Müller mit dem in Deutschland am häufigsten anzutreffenden Nachnamen als Elisabeth. Den Wolfram von Eschenbach gab Herbert Janssen – schwul wie sein Dienstherr Siegfried Wagner. Mit seinem sanften verinnerlichten Bariton wurde er zum Inbegriff dieser sympathischen Figur. Er exportierte das in Bayreuth erarbeitete Niveau bis an die Metropolitan Opera in New York, die bald zu seiner neuen künstlerischen Heimat wurde. Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten fühlte er sich als Homosexueller in Deutschland nicht mehr sicher. Erst mit Dietrich Fischer-Dieskau erwuchs Janssen als Wolfram eine ebenbürtige Konkurrenz.

Toscanini tat Bayreuth gut, weil er internationales Flair und Glamour mitbrachte. Der schwere Gründerzeitmuff, den die Wagner-Witwe Cosima wie eine Schutzschicht gegen jedwede Veränderung über Bayreuth gebreitet hatte, verflog. Im Gefolge von Toscanini waren der sechsunddreißigjährige Ungar Sigismund Pilinszky als Tannhäuser, sein jüngerer Brüder Geza Belti-Pilinszky als Walther von der Vogelweide, der Norweger Ivar Andrésen als Landgraf, Ruth Jost-Arden, die einen Teil ihrer Ausbildung in New York absolviert hatte, als Venus und schließlich Maria Müller mit dem in Deutschland am häufigsten anzutreffenden Nachnamen als Elisabeth. Den Wolfram von Eschenbach gab Herbert Janssen – schwul wie sein Dienstherr Siegfried Wagner. Mit seinem sanften verinnerlichten Bariton wurde er zum Inbegriff dieser sympathischen Figur. Er exportierte das in Bayreuth erarbeitete Niveau bis an die Metropolitan Opera in New York, die bald zu seiner neuen künstlerischen Heimat wurde. Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten fühlte er sich als Homosexueller in Deutschland nicht mehr sicher. Erst mit Dietrich Fischer-Dieskau erwuchs Janssen als Wolfram eine ebenbürtige Konkurrenz.

Es wird in der Literatur immer wieder beklagt, dass nicht Toscanini selbst die Platteneinspielung für Columbia leitete, sondern Karl Elmendorff. Toscanini war vertraglich an die RCA Victor gebunden. Er durfte also nicht fremdgehen. Genau hingehört, ist dennoch viel Toscanini herauszuhören. Elmendorff wäre es nach menschlichem Ermessen gar nicht möglich gewesen, für die Dauer der Aufnahme alles aus dem Orchester herauszuspülen, was jener den Musikern eingepflanzt hatte. Und wer weiß, vielleicht hat ja der berühmte und temperamentvolle Italiener dem deutschen Kollegen, der den Jahren nach sein Sohn hätte sein können, von hinten über die Schulter geschaut? Obwohl es dafür keine ernst zu nehmenden Belege gibt, lässt das Ergebnis auf die virtuelle oder gar direkte Anwesenheit von Toscanini schließen. Jedenfalls offenbart dieser Tannhäuser einen neuen, unerhörten Drive. Beruhte der Bayreuther Stil seit Cosimas Wagners Zeiten auf der Deklamation, die sich von der Bedeutung des Wortes herleitete und mit der Zeit zu verselbständigen drohte, flossen nun Worte und Musik zu einer völlig neuen Einheit zusammen. Pilinszky nimmt mit seinem gefühlsbetonten leidenschaftlichen Gesang vorweg, was später erst Max Lorenz oder Ludwig Suthaus würden leisten können. Gespielt wurde 1930 die Fassung, in der Wagner sein Werk 1861 an die Pariser Oper brachte, allerdings in Deutsch. Der entscheidende Unterschied zur ursprünglichen Gestalt besteht darin, dass die Szene im Venusberg drastisch erweitert wurde. Venus und Tannhäuser haben viel mehr zu singen. Vorangestellt ist ein ausladendes Bacchanal in peitschender Tristan-Manier, in das die Ouvertüre überleitet. Tristan und Isolde war nämlich bereits vollendet, als sich Wagner an die Umarbeitung des Tannhäuser machte.

An der szenischen Ausgestaltung des Bacchanals sparte der Regisseur Siegfried Wagner nicht. Dem Vernehmen nach tobte er sich dabei regelrecht aus. Er wird den Brief seines Vaters an Mathilde Wesendonck vom 10. April 1860 aus dem Archiv hervorgeholt haben. Darin schilderte Wagner wortreich, wie er sich den Venusberg für Paris vorstellte. „Venus und Tannhäuser verweilen so, wie es ursprünglich angegeben ist: nur sind zu ihren Füßen die drei Grazien gelagert, anmutig verschlungen. Ein ganzer, engverwachsener Knäuel kindischer Glieder umgibt das Lager: das sind schlafende Amoretten, die, wie im kindischen Spiel, balgend übereinander gestürzt und eingeschlummert sind. Ringsum auf den Vorsprüngen der Grotte sind liebende Paare ruhig gelagert. Nur in der Mitte tanzen Nymphen, von Faunen geneckt, denen sie sich zu entziehen suchen. Diese Gruppe steigert ihre Bewegung: die Faunen werden ungestümer, die neckende Flucht der Nymphen fordert die Männer der gelagerten Paare zur Verteidigung auf. Eifersucht der verlassenen Frauen: wachsende Frechheit der Faunen. Tumult. Die Grazien erheben sich und schreiten ein, zur Anmut und Gemessenheit auffordernd: auch sie werden geneckt, aber die Faunen werden von den Jünglingen verjagt: die Grazien versöhnen die Paare. – Sirenen lassen sich hören. – Da hört man aus der Ferne Tumult. Die Faunen, auf Rache bedacht, haben die Bacchantinnen herbei gerufen. Brausend kommt die wilde Jagd daher, nachdem die Grazien sich wieder vor Venus gelagert. Der jauchzende Zug contact cialis bringt allerhand tierische Ungetüme mit sich: unter andern suchen sie einen schwarzen Widder aus, der sorgfältig untersucht wird, ob er keinen weißen Fleck habe: unter Jubel wird er nach einem Wasserfall geschleppt; ein Priester stößt ihn nieder und opfert ihn unter grauenvollen Gebärden. Plötzlich entsteigt, unter wildem Jauchzen der Menge, der … nordische Strömkarl dem Wasserstrudel mit seiner wunderbaren großen Geige. Der spielt nun zum Tanze auf; immer mehr mythologisches Gesindel wird herbeigezogen. Alle den Göttern heiligen Tiere. Endlich Centauren, die sich unter den Wütenden herumtummeln. Die Grazien sind verzagt, dem Taumel wehren zu sollen. Sie werfen sich voll Verzweiflung unter die Wütenden; vergebens! Sie blicken sich, auf Venus gerichtet, nach Hülfe um: mit einem Wink erweckt die da die Amoretten, welche nun einen ganzen Hagel von Pfeilen auf die Wütenden abschießen, mehr und immer mehr; die Köcher füllen sich immer wieder. Nun paart sich Alles deutlicher; die Verwundeten taumeln sich in die Arme: eine wütende Sehnsucht ergreift Alles. Die wild herumschwirrenden Pfeile haben selbst die Grazien getroffen. Sie bleiben ihrer nicht mehr mächtig. Faunen und Bacchantinnen gepaart stürmen fort: die Grazien werden von den Centauren auf ihren Rücken entführt; Alles taumelt nach dem Hintergrunde zu fort: die Paare lagern sich: die Amoretten sind, immer schießend, den Wilden nachgejagt. Eintretende Ermattung. Die Nebel senken sich. In immer weiterer Ferne hört man die Sirenen. Alles wird geborgen. Ruhe. – Endlich – – fährt Tannhäuser aus dem Träume auf. – So ungefähr.“

Arturo Toscanini und Siergfried Wagner/ dig-regensburg.de/ ISWG

Peter P. Pachl, der auch selbst als Regisseur wirkt, hat sich mit dem Bayreuther Tannhäuser von 1930 intensiv beschäftigt. Nicht nur das. Wir wüssten heute viel weniger über Siegfried Wagner, hätte es sich Pachl nicht zur Aufgabe gemacht, das vermeintliche Naturgesetzt, von dem Schönberg spricht, gegen viele Widerstände zu widerlegen und Siegfried postum in seine eigentlichen Rechte einzusetzen. Pachl schrieb die erste große Biographie mit dem Titel „Siegfried Wagner – Genie im Schatten“, begründete die Internationale Siegfried Wagner Gesellschaft, führte dessen Opern systematisch auf und ließ sie auf Tonträgern veröffentlichen. Eine geplante Aufnahme des Tannhäuser letzter Hand kam bisher leider nicht zustande. In einem Beitrag für das Onlinemagazin operalounge.de verweist Pachl darauf, dass Siegfried „für seine lange geplante, aus Kostengrünen jedoch mehrfach verschobene Inszenierung“ den ungarischen Tänzer und Choreographen Rudolf von Laban, „zu dieser Zeit der progressivste Vertreter eines neuen Ausdruckstanzes, mit seiner Truppe für die Choreographie“ des Bacchanals engagierte. „Siegfried Wagner überzeugte Laban davon, dass auch die Vorschriften Richard Wagners für die Pariser Fassung in moderner Weise umzusetzen seien.“ Zwei Wochen seiner Probenzeit habe Siegfried allein mit der Einstudierung von Labans Tanzensembles zugebracht. „Manche Zuschauer befremdete es, dass nach Tannhäusers Wiederkehr nicht nur Nymphen, sondern auch Jünglinge … in rotem, gespenstischem Lichte die Arme verlangend nach dem Tannhäuser streckten“, zitiert Pachl Siegfried Wagners Maler-Freund Franz Stassen. „Offenbar sah sich Siegfried Wagner auch selbst in der Gestalt des Tannhäuser, dem von der Gesellschaft ausgestoßenen Künstler, dessen Schatten wie der eines Gekreuzigten auf die Felsenwand fiel, als er im dritten Akt unter der Brücke wieder auftauchte.“ Fotos können die Stimmung der Szenerie nur bedingt wiedergeben. Die Musik, wie sie in der Plattenaufnahme erhalten ist, sagt alles. Deshalb ist dieser Tannhäuser eines der wichtigsten klingenden Dokumente aus Bayreuth. Bis heute.

Bereits 1928 gab es durch die Columbia einen sehr bemerkenswerten Versuch, mit Tristan und Isolde eine möglichst komplette Aufnahme anzustreben. Um das Werk auf zwanzig Platten unterzubringen, musste gestrichen werden. Diesen Eingriffen fielen vor allem die Soloszenen des Tristan im dritten Aufzug zum Opfer. Das ist im Nachhinein sehr schade, weil der Norweger Gunnar Graarud einen sehr guten Eindruck hinterließ. Am Pult wurde die Einspielung ebenfalls von Elmendorff betreut. Die Isolde sang Nanny Larsen-Todsen aus Schweden, die Brangäne Anny Helm, den Kurwenal Rudolf Bockelmann und den Marke Ivar Andrésen.

Set Svanholm als Siegfried in der gleichnamigen Oper an der Met/ archives.metoperafamily.org

Weitestgehend komplette sind noch zwei weitere Werke überliefert, bevor sich der Vorgang schloss, um erst 1951 wieder aufzugehen. Götterdämmerung von 1942 und Die Meistersinger von Nürnberg von 1943. Seit 1940 wurden so genannte Kriegsfestspiele veranstaltet. Den Kartenverkauf übernahm die NS-Organisation „Kraft durch Freude“. Im Publikum saßen Kriegsversehrte und treue Gefolgsleute des Naziregimes. Nicht wenige Soldaten dürften sich während des Heimaturlaubes von der Front bei freiem Eintritt im Festspielhaus zu Fransen gelangweilt haben. „Das auch noch“, soll ein Besucher gestöhnt haben, als er sich nach fünf Stunden „Meistersingern“ beim Verlassen des Festspielhauses in einem Platzregen wiederfand. Hitler selbst hatte die Festspiele, die unter seiner Schirmherrschaft standen, 1940 zum letzten Mal besucht. Zehn Jahre nach Siegfrieds Tod war der Tiefpunkt erreicht. Die Besetzungen blieben zwar prominent, reichten aber an das Niveau der dreißiger Jahre nicht mehr heran. Statt der ausgebooteten Frida Leider, sang nun Marta Fuchs die Brünnhilde, Set Svanholm alternierte mit Max Lorenz als Siegfried. Elmendorff stand am Pult, bei den Meistersingern nochmals Wilhelm Furtwängler. Sachs war diesmal Jaro Prohaska. Die Schlussansprache geriet in die Nähe einer Parteitagsrede, unangenehm in ihrer Robustheit und besserwisserischen Gnadenlosigkeit. Pogner wurde von Josef Greindl gesungen, der seine Kariere nach dem Krieg im Westen Berlins sehr erfolgreich fortsetzte, als Eva wirkte wieder die tüchtige Maria Müller mit. Max Lorenz gab den Walther von Solzing. Trotz seiner Homosexualität und seiner jüdischen Ehefrau überlebte er den Nationalsozialismus unbeschadet, weil er als Sängertyp nicht zu ersetzten war. Siegfried Wagners Witwe Winifred, seit dessen Tod die Festspielleiterin, hielt ihre schützende Hand über ihn. Die latente Bedrohung aber blieb. Lorenz war erpressbar. Jederzeit konnte die Falle zuschnappen. Im Meistersinger-Mitschnitt offenbaren sich Schwächen und Grenzen. Die Stimme ist brüchiger geworden und nervöser. Manche Töne konnte er nicht mehr halten, sie drohten ihm wegzurutschen. Er verließ sich zu sehr auf das gestalterische Werkzeug. Das unverkennbare metallische Timbre, das ihn in Eintracht mit dem Aussehen für die Helden Wagner prädestinierte, blieb. Seine besten Tage aber schienen unwiederbringlich dahin.

Lorenz (Foto oben/ aus Peter P. Pachls Buch „Siegfried Wagner“/ Nymphenburger Verlag 1988) war 1933 nach Bayreuth gekommen, als sich Hitler dort anschickte, sein „Hoftheater“ zu errichten, wie Thomas Mann lästerte. Eröffnet wurden die ersten Festspiele unter dem Hakenkreuz mit den Meistersingern, die elf Jahre später zum Kehraus wurden. Lorenz soll bei seinem Debüt als Stolzing geglänzt haben. Ausdrücklich hervorgehoben wurden in Zeitungsberichten „ritterliche Eigenschaften der Erscheinung und des Spiels“. Es sei ihm aber schwer gefallen, das Lyrische der Partie zu erfassen. Das ist gut erkannt. Stimmlich war Lorenz nie zart besaitet, obwohl er sich im Privatleben einer Art Fistelstimme bediente, die im schroffen Gegensatz zur raumgreifenden Statur stand. Gemeinsam mit der Leider feierte er im Ring des Nibelungen seine größten Erfolge. Zeitzeugen schwören darauf, Wagner nie besser gehört zu haben. Eine Ahnung davon vermittelt eine kurze Sequenz aus einem Bayreuth-Film von 1934. In den rasanten Kulissen von Emil Preetorius fliegt die Leider als Brünnhilde im Prolog der Götterdämmerung auf den etwas statisch hingewuchteten Siegfried von Lorenz zu. Sie reißt die Arme in die Höhe. Eine Geste, die niemandem zur Zierde gereicht. In ihrer ungelenken, nahezu hausbackenen Bewegung sind die Bilder für heutige Augen verstörend. Der Gesang aber triumphiert über die Szene. Ihren von Natur aus schlanken Sopran vermochte die Leider wie in einem Parabolspiegel zu fokussieren. Dabei entfaltete sich das stimmliche Volumen in glanzvoller Pracht mit etwas knapper Höhe. Ihre zahlreichen Studioaufnahmen von Szenen Wagners kommen in ihrer Wirkung an diesen wenigen Minuten nicht heran. Es gehört zu den großen Sünden der Musikindustrie, dass die Leider und Lorenz nicht gemeinsam in einer geschlossenen Szene überliefert sind. Dabei haben sie das Siegfried-Finale eingespielt. In den Annalen des Reichsrundfunks Berlin wird die Aufnahme geführt. Doch die originalen Platten sind spurlos verschwunden. Hartnäckig hält sich das Gerücht, sie seien Hitler zum Geschenk gemacht und bei der Zerstörung der Reichskanzlei vernichtet worden. Der dänische Heldentenor Lauritz Melchior, den der weitsichtige Manager Siegfried Wagner erstmals 1924 als Siegmund für Bayreuth gewann, dürfte rein stimmlich betrachtet, die elegantere Ergänzung zur Leider gewesen sein. Bei den Festspielen sind sie allerdings nicht gemeinsam aufgetreten. Als die Leider kam, hatte Melchior Bayreuth bereits den Rücken gekehrt. Während Lorenz seinen gewaltigen Tenor mitunter etwas hart und robust einsetzt, klingt Melchior weicher und lyrischer, um nicht zu sagen gefälliger. In seinem Standardwerk „Die großen Sänger“ spricht der renommierte Stimmenexperte Jürgen Kesting in Bezug auf Melchior von „exemplarischer Leichtigkeit“. Davon kann bei Lorenz keine Rede sein. Er konnte sich aber – anders als sein Kollege – in die Rollen regelrecht hineinbohren. Als wühlte er darin, um auch den letzten Rest an Wahrhaftigkeit heraufzubefördern.

Lorenz (Foto oben/ aus Peter P. Pachls Buch „Siegfried Wagner“/ Nymphenburger Verlag 1988) war 1933 nach Bayreuth gekommen, als sich Hitler dort anschickte, sein „Hoftheater“ zu errichten, wie Thomas Mann lästerte. Eröffnet wurden die ersten Festspiele unter dem Hakenkreuz mit den Meistersingern, die elf Jahre später zum Kehraus wurden. Lorenz soll bei seinem Debüt als Stolzing geglänzt haben. Ausdrücklich hervorgehoben wurden in Zeitungsberichten „ritterliche Eigenschaften der Erscheinung und des Spiels“. Es sei ihm aber schwer gefallen, das Lyrische der Partie zu erfassen. Das ist gut erkannt. Stimmlich war Lorenz nie zart besaitet, obwohl er sich im Privatleben einer Art Fistelstimme bediente, die im schroffen Gegensatz zur raumgreifenden Statur stand. Gemeinsam mit der Leider feierte er im Ring des Nibelungen seine größten Erfolge. Zeitzeugen schwören darauf, Wagner nie besser gehört zu haben. Eine Ahnung davon vermittelt eine kurze Sequenz aus einem Bayreuth-Film von 1934. In den rasanten Kulissen von Emil Preetorius fliegt die Leider als Brünnhilde im Prolog der Götterdämmerung auf den etwas statisch hingewuchteten Siegfried von Lorenz zu. Sie reißt die Arme in die Höhe. Eine Geste, die niemandem zur Zierde gereicht. In ihrer ungelenken, nahezu hausbackenen Bewegung sind die Bilder für heutige Augen verstörend. Der Gesang aber triumphiert über die Szene. Ihren von Natur aus schlanken Sopran vermochte die Leider wie in einem Parabolspiegel zu fokussieren. Dabei entfaltete sich das stimmliche Volumen in glanzvoller Pracht mit etwas knapper Höhe. Ihre zahlreichen Studioaufnahmen von Szenen Wagners kommen in ihrer Wirkung an diesen wenigen Minuten nicht heran. Es gehört zu den großen Sünden der Musikindustrie, dass die Leider und Lorenz nicht gemeinsam in einer geschlossenen Szene überliefert sind. Dabei haben sie das Siegfried-Finale eingespielt. In den Annalen des Reichsrundfunks Berlin wird die Aufnahme geführt. Doch die originalen Platten sind spurlos verschwunden. Hartnäckig hält sich das Gerücht, sie seien Hitler zum Geschenk gemacht und bei der Zerstörung der Reichskanzlei vernichtet worden. Der dänische Heldentenor Lauritz Melchior, den der weitsichtige Manager Siegfried Wagner erstmals 1924 als Siegmund für Bayreuth gewann, dürfte rein stimmlich betrachtet, die elegantere Ergänzung zur Leider gewesen sein. Bei den Festspielen sind sie allerdings nicht gemeinsam aufgetreten. Als die Leider kam, hatte Melchior Bayreuth bereits den Rücken gekehrt. Während Lorenz seinen gewaltigen Tenor mitunter etwas hart und robust einsetzt, klingt Melchior weicher und lyrischer, um nicht zu sagen gefälliger. In seinem Standardwerk „Die großen Sänger“ spricht der renommierte Stimmenexperte Jürgen Kesting in Bezug auf Melchior von „exemplarischer Leichtigkeit“. Davon kann bei Lorenz keine Rede sein. Er konnte sich aber – anders als sein Kollege – in die Rollen regelrecht hineinbohren. Als wühlte er darin, um auch den letzten Rest an Wahrhaftigkeit heraufzubefördern.

Frida Leider als Brünnhilde und Max Lorenz als Siegfried in der Bayreuther „Götterdämmerung“ von 1934/ Screenshot/ youtube

Frida Leider und Max Lorenz verband eine Schicksalsgemeinschaft, die weit über ihre künstlerische Zusammenarbeit hinausging. Die Leider war mit einem Juden, dem namhaften Geiger Rudolf Deman, verheiratet, Lorenz mit einer Jüdin. Hartnäckig halten sich Vermutungen, dass auch die Leider dem eigenen Geschlecht zuneigte. In ihrem 2016 erschienen Buch „Frida Leider – Sängerin im Zwiespalt ihrer Zeit“ geht Eva Rieger darauf nicht ein. Die Beziehung zur engen Freundin Hilde Bahl, mit der die Sängerin nach Demans Tod 1960 viele Jahre in Berlin in einer Wohnung zusammenlebte, wird aus der Biographie herausgehalten. In bemerkenswerter Offenheit hingegen wird ein Detail aus Demans Lebenslauf ausgebreitet. Als er 29 Jahre alt war, „verliebte sich Prinz Max von Baden, der letzte Kanzler des Kaisers, in den gutaussehenden Geiger“. Es wird ein Brief des Prinzen an einen Freund zitiert: „Ich kann Ihnen gar nicht sagen, was ich empfunden habe in dieser Sache und noch empfinde. Ich wandelte fast wie berauscht umher, und lebe hochgestimmt.“ Seine Frau „verfolge diese Vorgänge mit rührendem Verständnis und Interesse“, schreibt der Prinz weiter. Sie habe „vermutlich aus Ahnungslosigkeit die Einladung Demans“ auf den adeligen Landsitz in Salem, wo dieser mehr als ein Vierteljahr verbracht haben muss, gebilligt, mutmaßt die Buchautorin Rieger. Kann und will sie sich nicht vorstellen, dass Frauen die Obsessionen und intimen Interessen ihrer Männer verständnisvoll begleiten können? Mit Siegfried und Winifred Wagner ist ein solches Paar auch in ihrem Buch sehr präsent, ohne dass auf diesen Aspekt eingegangen wird. Kurz und gut. Die Beziehung des jungen Deman zum Prinzen endete „nach vier Monaten etwas abrupt… Vermutlich benötigte er einige Zeit, um den homosexuellen Charakter der Zuneigung zu erkennen, und war dann abgereist“, heißt es bei Rieger. Es kann aber auch ganz anders gewesen sein.

Die Festivalgeschichte ist immer auch die Geschichte ihres klingenden Vermächtnisses. Seit es die technische Entwicklung hergibt, wurden Versuche unternommen, den Bayreuther Gesangsstil für die Ewigkeit zu konservieren. Sänger, die von Anfang an dabei waren, die also Wagner selbst noch gehört hat, sind auf Tonträgern präsent. Einen komplexen Zugang ermöglicht die Edition „The Cosima Era – The Early Bayreuth Festival Singers 1876-1906“ beim Label Panclassics. In akribischer Kleinarbeit haben der Wagnerspezialist Michael Seil aus Heilbronn und der Berliner Klangrestaurator Christian Zwarg den weltweit verfügbaren Bestand an Schelllackplatten zusammengetragen und auf zwölf CDs überspielt. So vollständig wie nur möglich wird die Besetzung der Werke Richard Wagners bis zum Ende des nachhaltigen Wirkens seiner Witwe Cosima rekonstruiert. Im Zentrum stehen die legendären Aufnahmen der Gramophone and Typewriter Company (G&T), die 1904 in einem Bayreuther Hotel mit dem Ziel entstanden sind, Festspielsänger möglichst authentisch zu vermarkten. Liegen von einem der Sänger oder einer der Sängerin keine Aufnahmen von in Bayreuth dargestellten Rollen im genannten Zeitraum vor, wird auf spätere Einspielungen beziehungsweise andere Titel, die nicht selten auch weit nach 1906 entstanden, zurückgegriffen. Im Idealfalle aber – und das ist zum Glück ziemlich häufig der Fall – hören wir in etwa das, was Bayreuth-Besucher schon um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert vernommen haben – haben könnten. Was zu hören ist, kommt nicht von der Bühne. Es kommt aus dem Trichter. Statt der hundert Musiker im unsichtbaren mythischen Abgrund des Festspielhauses haben sich ein paar Geiger und allenfalls ein Trompeter begleitend in einen winzigen Verschlag gezwängt. Manchmal muss nur ein Klavier reichen. So klingt es auch. Es braucht gute Ohren, eine gehörige Portion Erfahrung im Umgang mit solchem Material und viel Phantasie, um die 93 Sänger und vier Dirigenten in mehr als 300 Szenen angemessen und gerecht auf sich wirken u lassen.

Cosima Wagner und Siegfried Wagner/ Foto aus Peter P. Pachls „Siegfried Wagner“/ Nymphenburger Verlag 1988

Eröffnet wird die fulminante Dokumentation – und damit zurück zu Siegfried Wagner – mit der von ihm dirigierten Ouvertüre zum Fliegenden Holländer aus dem Jahre 1927. Damit verstoßen die Herausgeber gegen ihr eigenes Editionsprinzip. Siegfried hatte diese Oper nämlich erstmal 1914 geleitet, also weit nach der Cosima-Ära. Ihn in der Sammlung dennoch zu berücksichtigen, darf als großzügige Geste und Reverenz gedeutet werden. Seine Qualitäten als Dirigent gelten als unstrittig. Weltweit feierte er Erfolge. Dabei umgab ihn die Aura, der einzige Sohn Richard Wagners zu sein. Wo er auch hinkam, wurde er zunächst als solcher wahrgenommen. Aus der Bewertung seiner Leistungen lässt sich diese Tatsache nicht heraushalten. In seiner Biographie zitiert Peter P. Pachl den Dirigenten Hans Richter, der die erste geschlossene Aufführung des Ring des Nibelungen 1876 in Bayreuth geleitet hatte. Er hörte Siegfried 1894 in London: „Wir sind allesamt alte Knasterbärte gegen diesen jungen Mann“, der „nicht nur vollkommenes Verständnis für das Poetische an der Musik seines Vaters“ besitze. Richter erkannte bei Siegfried eine „instinktive Zartheit und kraftvolle Geduld, männlich im besten Sinne des Wortes wozu noch eine im besten Sinne weibliche Empfindsamkeit des Gefühls kommt“. Daran sind keine Zweifel angebracht. Richter war ein lauterer Mann und als bedeutender Dirigent sicher in seinem Urteil. Er wusste, wovon er redet. In Bayreuth ist Siegfried erstmals 1896 als Dirigent in Erscheinung getreten, indem er sich in die musikalische Leitung des Ring mit Richter und Felix Mottl teilte. Damals erntete er sicher nicht nur Zustimmung. Gustav Mahler aber, der Siegfrieds Aufführung beiwohnte, erkannt das große Talent auf Anhieb. Pachl zitiert einen Brief des Komponisten und Dirigenten vom Ende Oktober an Mutter Cosima, in dem er sein „Erstaunen“ und seine „freudige Bewunderung“ ausdrückt, dass es dem Sohne möglich gewesen sei, ohne alle „Routine“ seine Aufgabe zu lösen. Dabei müsse wirklich eine Vereinigung von „Begabung“ und „Naturell“ zusammenwirken. Eigene Ansprüche an seine Dirigententätigkeit fasst Siegfried in einem Gespräch mit den neuen „Wiener Journal“ vom 20. Januar 1911 so zusammen: „Eine starke Persönlichkeit kann in der Kunst nur von Nutzen sein, aber stets muss es ihr bewusst bleiben, dass sie einem Ganzen zu dienen hat, dass sie des Werkes wegen da ist. Ein übertriebenes Hineingeheimnissen, Interpretieren ist im Interesse einer reinen unverfälschten Wirkung kaum wünschenswert.“ Genau so klingen seine Aufnahmen von Werken des Vaters, nämlich klar, präzise, ruhig und unaufgeregt. Er wählt ein Tempo, das es ihm erlaubt, Themen und Strukturen deutlich hervortreten zu lassen. Überliefert sind vierzehn einzelnen Titel, die zwischen 1924 und 1929 produziert wurden. Darunter sind orchestrale Potpourris aus den Musikdramen. Den technischen Möglichkeiten der Zeit entsprechend, sollten auf diese Weise zusammenhängende Eindrücke vermittelt werden. Als besonders aussagekräftig für Siegfried Dirigierstils erweist sich das Finale des Rheingold. Er verliert sich nicht in der musikalischen Pracht, die dieser Musik innewohnt, lässt sich nicht selbst hinreißen oder überwältigen. Vielmehr dürfte es ihm wichtig gewesen sein, alle Details deutlich und nahezu gleichberechtigt zu behandeln. Nichts soll verloren gehen. Die letzten Takte lässt er nicht im vorherrschenden Walhall-Blech untergehen. Er holt die melodiöse und weiche Regenbogenmusik mit sicherer Hand aus dem Hintergrund hervor und verbindet beide Motive geschickt zu etwas Drittem, nämlich diesem einzigartigen Schluss. Mit einem zeitlichen Abstand von mehr als neunzig Jahren offenbaren diese Aufnahmen eine erstaunliche, fast irritierende Hörerfahrung. Was Karajan, Böhm, Solti, Knappertsbusch, Furtwängler oder eben auch Toscanini im Laufe der Zeit Wagners Musik durch individuelle Deutung und Würze würden beigemischt haben, ist in dieser Interpretation noch gar nicht vorhanden. Es scheint, als setzte Siegfried die Musik des Vaters in den Originalzustand zurück. Insofern ist er weder konservativ noch fortschrittlich. Er ist Sohn und Erbe, und als der Sachwalter am Pult gewiss ein Unikat.

Mit Beginn der Nachkriegsfestspiele 1951 wurde in Bayreuth systemisch mitgeschnitten. Kein anderes Festival ist besser und umfangreicher dokumentiert. Aus London war der mächtige EMI-Produktionschef Walter Legge mit seinem Stab angereist, um die symbolträchtigen Meistersinger für die Platte aufzunehmen. Elisabeth Schwarzkopf, die er zwei Jahre später heiratete, sang die Eva. Aus mehreren Vorstellungen wurde die vollständige Oper zusammengefügt und entsprechend bearbeitet. Dabei ging viel Live-Atmosphäre verloren. Neben der EMI stiegen Teldec, Philips und Deutsche Grammophon sukzessive in dieses Geschäft ein. Bis heute sind diese Produkte zu haben. Decca schnitt bereits 1955 erstmal einen Ring in Stereo mit, versenkte die Bänder aber im Archiv, um der eigenen ersten Studioproduktion unter Georg Solti in London keine Konkurrenz zu machen. Erst als Testament 2006 damit auf den Mark kam, erwies sich dieses Unterfangen – ähnlich dem Tannhäuser von 1930 – als eines der spektakulärsten Ereignisse der Veröffentlichungsgeschichte.

Martha Mödl als Kundry in Köln 1949/ 6yes.net

Als der eigentliche Star dürfte sechs Jahre nach Kriegsende Martha Mödl als Kundry wahrgenommen worden sein. Mit ihr hielt ein völlig neuer Typ, der in kein Schema und traditionelles Stimmenfach zu passen schien, Einzug im Festspielhaus. Sie war wie ein Medium, erfasste intuitiv jede dramatische Situation, in die sie sich gestellt fand – und sang drauf los. Sie sang mit wenig Technik und ohne Berechnung, durch und durch Naturbegabung und Naturereignis. Ihre Ausbildung war kurz. Bedingt durch die Kriegswirren blieb gar keine Zeit der Reife unter der Aufsicht erfahrener Kollegen und Dirigenten in einem fest gefügten Ensemble. Sie wurde gebraucht und ergriff ihre Chance. Karrieren wie ihre spiegeln die Nachkriegszeit mit ihrem Aufbruchwillen deutlich wider. Sie sind heute nicht mehr denkbar. Die Mödl war unbelastet, nicht verstrickt. Deshalb kam sie gut an. Ihr wurden die Rollen abgenommen. Auch wenn Töne daneben gingen. Sie setzte alles auf eine Karte, sang wie um ihr Leben und bezahlte mit dem frühen Verlust ihres hochdramatischen Soprans. Darin durchaus Lorenz ähnlich, auf den sie 1952 und 1954 bei dessen Rückkehr nach Bayreuth traf. Als Zwillingspaar Sieglinde und Siegmund in der Walküre 1954 blieben sie sich total fremd. Ja, sie singen in dem überlieferten Mitschnitt aneinander vorbei. Für Lorenz, diesen legendären Siegmund, kam das Comeback hörbar zu spät, die Mödl blieb der Rolle, die sie viel zu eruptiv und mächtig angeht, die innige und mädchenhafte Seite schuldig. Vielleicht hätte ihr ein anderer Partner besser getan als der alternde Lorenz, der es einfach noch einmal wissen wollte – und praktisch scheiterte. Ein Schatten seiner selbst. Er hätte sich das nicht antun sollen. Fiel er seiner Eitelkeit zum Opfer? Die Aufnahme gleicht einem Museumsstück, das sich allenfalls hartgesottene Fans beider Sänger ins Regal stellen. Und warum kamen nun Lorenz und die Mödl nicht zusammen? Stimmliche Gründe allein dürften nicht den Ausschlag gegeben haben. Beide Ausnahmeerscheinungen waren nicht kompatibel, weil Lorenz mit seinem Stil in Bayreuth die Vergangenheit verkörperte, die Mödl aber die Zukunft.

Winifred und Siegfried Wagner/ Foto aus Peter P. Pachls Buch „Siegfried Wagner“/ Nymphenburger Verlag 1988

Als neues Leitungsteam wurden Wieland und Wolfgang Wagner fortan stets als Enkel Richard Wagners wahrgenommen – und nicht als Söhne von Siegfried und Winifred. Dieses genealogische Zerrbild klammerte mit den Eltern auch jene Zeit aus, in der sich Bayreuth den Nationalsozialisten auslieferte. Siegfried hatte deren Machergreifung nicht mehr erlebt. Sein Verhältnis zu Hitler, der bereits seit Mitte der zwanziger Jahre Gast in Wahnfried war, wird als distanziert beschrieben. Hitlers enger Vertrauter, der spätere Propagandaminister Joseph Goebbels, nannte Winifred in seinem Tagebuch am 8. Mai 1926 ein „rassiges Weib“ und vermerkt ausdrücklich, dass sie ihm ihr Leid geklagt habe. Siegfried sei so schlapp. Dazu Goebbels: „Pfui! Soll sich vor dem Meister schämen.“ Derlei Rückschau war 1951 in Bayreuth nicht gewollt. „Hier fragt sich’s nach der Kunst allein“, singt Hans Sachs in den Meistersingern von Nürnberg. Dabei sollte es für lange Zeit bleiben. Im Rückblick war das für die Herausbildung des musikalischen Niveaus von Neu-Bayreuth so schlecht nicht. Nie klang Wagner so spannend und unkonventionell wie damals. Mit dem Werkstattbegriff wurde ein alter Gedanke belebt, der schon auf Friedrich Nietzsche zurückgehen soll. Für eine freie Bühne, die „Luft haben“ müsse, hatte schon Emil Preetorius in den dreißiger Jahren Anstöße gegeben. Besetzungen wurden – auch das ein unausgesprochener Rückgriff auf Siegfried – wieder internationaler. Sänger und Dirigenten empfanden es als eine Ehre, in Bayreuth für vergleichweise geringe Gagen auftreten zu dürfen. Aus dem Vollen konnten die Festspielleiter schöpfen. Sie probierten und verwarfen. Dazu gehört, dass sich die Brünnhilde von heute morgen mit der undankbaren Gutrune abfinden musste. Es war die Zeit, in der jeder einzelnen Produktion bis hinein in die kleinsten Rollen ein unverwechselbarer Stempel aufgedrückt wurde. Dirigenten kamen stärker als bisher an die Macht und entlockten den Partituren Farben und Feinheiten, die bisher noch niemand vernommen hatte. Helden sangen kleiner und wurden dadurch menschlicher. Die Aufführung immer der gleichen zehn Werke erwies sich als Herausforderung. Neu war die Übertragung aller Premieren im Rundfunk. Das Publikum wuchs in die Millionen.

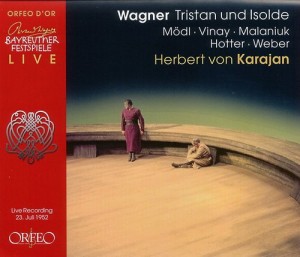

Echte Live-Atmosphäre hatten zunächst nur die Piraten-Labels verbreitet (vor allem als Pionierin die Melodram). Sie brachten die Mitschnitte vieler BR-Rundfunkübertragungen, die zum alljährlichen Ritual wurden, als Plattenboxen heraus und wurden dafür von Sammlern geliebt und von der Festspielleitung schief angesehen. Bis dem durch die Copyright-Anwendungen ein Riegel vorgeschoben wurde. Die Firma Orfeo – jetzt Sachwalter des Bayreuther Klangzaubers – ist ziemlich spät auf diesen Zug aufgesprungen. Mit dem Tristan von 1952, der vorher ebenfalls erstmals auf dem grauen Markt die Runde gemacht hatte, eröffneten sich 2003 völlig neue Möglichkeiten. Im Grußwort der Box deutet Wolfgang Wagner an, dass dazu manche Vorbehalte und „gewisse Zweifel“ zu überwinden waren. Angeblich soll sich der Bayerische Rundfunk geweigert haben, seine Bänder dafür zur Verfügung zu stellen. Wie dem auch sei. Das Ergebnis zählt. Plötzlich war zumindest klangtechnisch alles in den Schatten gestellt, was bis dahin als Mitschnitt kursierte. Nach mehr als fünfzig Jahren konnte das Bayreuth der Neuzeit endlich eins zu eins nachgehört werden – und nicht nur in frisierten Zusammenschnitten. Kein Buch, kein Zeitungskritik, kein Bild – nichts kann ersetzten, was da plötzlich aus den Lautsprechern kam. Endlich war begriffen worden, dass dieses Festival in seiner Bedeutung nur dann richtig erfasst werden kann, wenn es auch klingend bewahrt bleibt. Schlag auf Schlag folgten bei Orfeo die anderen Werke des so genannten Bayreuther Kanons, also jener Opern, die dort aufgeführt werden, einige bereits mehrfach aus unterschiedlichen Jahrgängen. Niemand wüsste mehr, was es mit dem Mythos Bayreuth denn nun eigentlich auf sich hat, würde er sich nicht in den Aufnahmen klingend offenbaren. Siegfried Wagners Tannhäuser-Produktion war die Initialzündung. Rüdiger Winter

Echte Live-Atmosphäre hatten zunächst nur die Piraten-Labels verbreitet (vor allem als Pionierin die Melodram). Sie brachten die Mitschnitte vieler BR-Rundfunkübertragungen, die zum alljährlichen Ritual wurden, als Plattenboxen heraus und wurden dafür von Sammlern geliebt und von der Festspielleitung schief angesehen. Bis dem durch die Copyright-Anwendungen ein Riegel vorgeschoben wurde. Die Firma Orfeo – jetzt Sachwalter des Bayreuther Klangzaubers – ist ziemlich spät auf diesen Zug aufgesprungen. Mit dem Tristan von 1952, der vorher ebenfalls erstmals auf dem grauen Markt die Runde gemacht hatte, eröffneten sich 2003 völlig neue Möglichkeiten. Im Grußwort der Box deutet Wolfgang Wagner an, dass dazu manche Vorbehalte und „gewisse Zweifel“ zu überwinden waren. Angeblich soll sich der Bayerische Rundfunk geweigert haben, seine Bänder dafür zur Verfügung zu stellen. Wie dem auch sei. Das Ergebnis zählt. Plötzlich war zumindest klangtechnisch alles in den Schatten gestellt, was bis dahin als Mitschnitt kursierte. Nach mehr als fünfzig Jahren konnte das Bayreuth der Neuzeit endlich eins zu eins nachgehört werden – und nicht nur in frisierten Zusammenschnitten. Kein Buch, kein Zeitungskritik, kein Bild – nichts kann ersetzten, was da plötzlich aus den Lautsprechern kam. Endlich war begriffen worden, dass dieses Festival in seiner Bedeutung nur dann richtig erfasst werden kann, wenn es auch klingend bewahrt bleibt. Schlag auf Schlag folgten bei Orfeo die anderen Werke des so genannten Bayreuther Kanons, also jener Opern, die dort aufgeführt werden, einige bereits mehrfach aus unterschiedlichen Jahrgängen. Niemand wüsste mehr, was es mit dem Mythos Bayreuth denn nun eigentlich auf sich hat, würde er sich nicht in den Aufnahmen klingend offenbaren. Siegfried Wagners Tannhäuser-Produktion war die Initialzündung. Rüdiger Winter