Unbestritten „wunderbar“ ist die brasilianische Sopranistin Bidu Sayao, deren hochkonzentrierte, silbrige Sopranstimme über die Zeit zu uns herüber leuchtet, wie vor allem auf den doch recht vielen Dokumenten (namentlich bei CBS/Sony) nachzuhören ist. Ihre Aufnahmen französischer mélodies und Arien vor allem sind bis heute unerreicht.

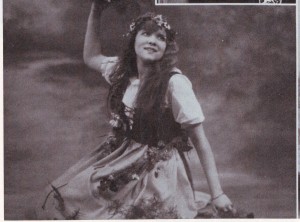

Zuletzt öffentlich in Erscheinung getreten bei der Hundert-Jahr-Feier der Met – sie saß, immer noch eine schöne Frau, schmal und zierlich in der zweiten Reihe der illustren Met-Stars der Vergangenheit –, ist die Sopranistin Bidy Sayao (1904 – 1999/eigentlich Bolduina de Oliveira Sayao) vielleicht nicht mehr vielen Opernfans ein Begriff. Sie hatte in den Jahren ab 1943 an der Met eine unerschütterliche Position inne: als Susanna, Zerlina, Mimì, Juliette, auch als Violetta und Marguérite. Für Bruno Walter war sie ebenso wie für Erich Leinsdorf und viele andere große Dirigenten die ideale Verkörperung ihrer Rollen. Wie die Dokumente beweisen, war ihre Stimme für die kühle Schönheit des Timbres ebenso zu Recht berühmt wie für die Langlebigkeit und gesunde Technik. Als Schülerin des großen Sängers der Jahrhundertwende, Jean de Reszke, umspannt Bidu Sayao mit ihrer Kunst die Operngeschichte des letzten Jahrhunderts – Anlass für dieses Interview 1990 von Susan Gould (der renommierten amerikanischen Musikjournalistin-Journalistin, mit der ich die Ehre hatte, befreundet zu sein), das die Ansichten und Grundsätze einer ebenso großen wie klugen Künstlerin widerspiegelt. Geerd Heinsen

Jean de Reszke: „Man fragt mich immer nach Jean de Reszke! Ja, er war sehr wichtig für mich, ich möchte aber über meine Erfahrungen mit mir sprechen! Hätte ich nicht schon mit 13 eine großartige Lehrerin gehabt, Helena Teodorini aus Rumänien, die meine Stimme aufgebaut hat, dann hätte mich de Reszke nie als Schülerin genommen.“

Kaum hatte ich Bidu Sayaos Apartment im Mayflower Hotel in New York betreten (wo sie den Winter verbringt, den Rest des Jahres lebt sie in ihrem Haus in Maine), da geriet ich sofort in den Bann der zierlichen Frau. Überschäumend und energiegeladen war sie während ihrer ganzen Karriere gewesen, und so findet man sie noch heute bei den Musikereignissen in New York. Erstaunlich frisch ist sie mit ihren 85 Jahren („Bitte nennen Sie mein wirkliches Alter. Ich bin nicht 1902 geboren, wie Herr Rasponi in seinem Buch schreibt. Dann wäre ich ein echtes Phänomen!“). Ihr Charme und ihr Temperament sind geradezu ansteckend. Ich war fasziniert von ihrem Esprit, musste aber zunächst einige Fragen zu de Reszke stellen. Sie nahm an einem kleinen Tisch mit Blick auf den Central Park Platz und sprach über ihre „Erfahrung mit mir“ und de Reszke. Die erste Platte, die ich wirklich anhörte, war Caruso in ‚Ridi, Pagliaccio‘ . Ich hörte sie mir an, wenn ich allein war, und spielte das ganze so lange, bis ich die Platte ruiniert hatte. Am meisten beeindruckten mich sein Schluchzen und Lachen. Das war mein erster Operneindruck! Als ich elf Jahre alt war, nahm mich meine Mutter in eine Matinee des Barbiere mit – das war später meine erste Oper! Die große spanische Koloratursängerin Maria Barrientos und Tito Schipa sangen – im Traum hätte ich nicht gedacht, dass ich später so viele Opern mit ihm singen würde! Zwei Jahre später begann ich dann mein Gesangsstudium, nicht weil ich dachte, ich würde Sängerin werden – ich hatte ja gar keine Stimme: Ich wollte Theater spielen! Das war nun wirklich ein Tabu in unserer Familie. Meine Mutter und mein Bruder, der 16 Jahre älter und wie ein Vater für mich war, sagten: ‚Nie!‘ Damals war es eine Schande für eine Familie, wenn die Tochter Schauspielerin werden wollte. Da war Gesang noch das kleinere Übel. So landete ich bei einer wunderbaren Gesangslehrerin, Helena Teodorini, die zu ihrer Zeit eine bedeutende Künstlerin galt. Und das sollte mein großes Glück sein. Natürlich war ich zu jung, Mme. Teodorini wollte mich nicht nehmen, denn mit 13 ist eine Stimme nicht reif genug. Als ich heulte, meinte sie: ‚Na, vielleicht ein paar Vokalisen‘. Ich hatte wirklich eine kindliche Stimme, vier oder fünf Töne. Aber nach einem Jahr Übungen, nie auch nur ein Ton eines Liedes – ich war ungeheuer geduldig – machte ich große Fortschritte.

Manchmal denke ich, es ist gut, wenn Gott einem nicht gleich eine Stimme verliehen hat, denn dann muss man kämpfen und hart arbeiten, um Erfolg zu haben. Wenn man von Natur aus eine herrliche Stimme besitzt, studiert man nicht so ausdauernd; man singt bald und zu schnell in der Öffentlichkeit. Man hat keine solide Technik, bekommt früher Stimmprobleme und versteht nicht, was nicht mit einem in Ordnung ist, weil alles so natürlich kam und man so leicht Karriere machte. Und scheitert früh und ist ausgesungen. Wie viele Sänger habe ich so scheitern sehen!

Nachdem ich lange genug bei Mme. Teodorini gewesen war, um vor Publikum zu singen, nahm sie mich nach Bukarest mit – natürlich begleitete mich meine Mutter, ich war ja noch so jung. Ich sang für Königin Maria von Rumänien, der meine Stimme gefiel. Ich lernte rumänische Lieder; und als sie einen großen Empfang für Kronprinz Hirohito von Japan gab, sang ich auch für ihn (ein Jahr später wurde er Kaiser). Das Publikum bestand aus gekrönten Häuptern. Ich trug eine reich bestickte bäuerliche Tracht, die mir meine Lehrerin geschenkt hatte. Ich sang drei rumänische Lieder, die ich phonetisch gelernt hatte. Das war mein erster öffentlicher Auftritt!

Schließlich musste ich Mme. Teodorini verlassen, denn sie war schon sehr alt, und mir einen anderen Lehrer suchen. Ich war damals noch nicht 17 und fühlte mich sehr einsam. Meine Technik war gut, ich konnte Koloraturarien singen, aber mir fehlte die Erfahrung. Man riet mir, nach Paris zu gehen und bei de Reszke das französische Liedrepertoire zu studieren. Ich sang ihm in Nizza vor, wo er unterrichtete. Er sagte, ‚Sie sind sehr jung, aber Sie haben eine gute Technik. Ihre Stimme ist klein, aber schön im Timbre. Wenn Sie in Nizza bleiben wollen, dann werde ich Sie unterrichten.‘ Der Name de Reszke ist heute eine Legende, und er war es schon damals. Er stammte aus einer Familie, deren drei Kinder alle berühmte Sänger wurden, er als Tenor allen voran. Sein jüngerer Bruder war ebenfalls ein berühmter Sänger, Bruder Edouard war Bass, seine Schwester Sopran. Beide zählten zur Spitze, aber Jean war einmalig gewesen: Er konnte in einer Woche den Tristan, Tannhäuser und Siegmund singen und in der folgenden den Roméo. Er muss eine imposante Erscheinung gewesen sein, sehr elegant, mit enormer Bühnenpräsenz. Als ich ihm begegnete, war er bereits 89 Jahre alt, sehr korpulent und besaß keine Stimme mehr. Er hatte ein märchenhaftes Haus in Paris und die Villa in Nizza. Aber sein Leben war sehr traurig. Sein einziger Sohn war im Ersten Weltkrieg gefallen. Das war eine Tragödie für ihn und vor allem für seine Frau. Ich sah sie gelegentlich in Nizza, sie war wie ein Schatten, immer in Schwarz gekleidet.

Ich hatte bei ihm drei Stunden in der Woche, darauf bestand er, und er hatte recht. Der Unterricht dauerte volle 60 Minuten – nicht wie man das heute macht und wahnsinnig viel Geld dafür verlangt. Er sagte zu mir: ‚Ich gebe keinen Gesangsunterricht, ich lehre Interpretation und den individuellen Stil eines Komponisten. Sie müssen die Bedeutung der Worte erfassen, Sie müssen an das denken, was Sie singen. Töne allein genügen nicht – hinter den Tönen stehen die Worte, dann kommt die Interpretation ganz natürlich.‘ Wir studierten Diktion und Aussprache. Er sagte: ‚Auch wenn das Publikum die Sprache nicht versteht, muss es die Worte durch die Töne verstehen. Sie haben Ihre Technik, aber Sie werden natürlich jeden Tag studieren und Vokalisen singen.‘ Zuerst also die Vokalisen, dann Lieder, einige Arien, vor allem von Mozart, Händel, die frühen italienischen Komponisten, dann Grétry, Gluck, schließlich Chausson, Debussy, Ravel, Fauré, ja sogar einige „moderne“ Italiener und Spanier. De Reszke erarbeitete mit mir die Arie der Ophélie die sang ich bei meinen Recitals, und den Walzer aus Roméo et Juliette.

Immer wenn de Reszke für eine Woche nach Paris fuhr, nahm er seine Lieblingsschüler mit. Wir wohnten in seinem Palast (es war wirklich ein Palast!), er veranstaltete musikalische Soiréen mit uns. Er hatte eine Bühne bauen lassen – das war eine fantastische Erfahrung! Man lernte, sich auf dem Theater zu bewegen, aber auch gute Manieren, schönes Französisch, den Stil der Sprache. Die Franzosen verstehen sehr viel von Diktion.

Was de Reszke damals mit uns machte, würde man heute als Meisterklasse bezeichnen. Heute macht ja jeder Meisterklassen, auch wenn die Leute gar nicht wissen, was das ist. Aber das waren wirklich welche. Nichts ist mit dem zu vergleichen, was ich bei ihm gelernt habe. Selbstverständlich wurde meine Stimme besser bei diesem wunderbaren Training in Diktion, Aussprache und Wortprojektion. Da wirkte alles zusammen. De Reszke rührte nie an meine Stimme, er wollte sie nicht verletzen. Er sagte, ‚Sie sind jetzt eine Koloratursängerin, weil Sie sehr jung sind, aber mit 30 wird Ihre Stimme runder sein, und Sie können ein bisschen lirico versuchen – Juliette, Massenets Manon, vielleicht Mimì, aber sonst keinen Puccini.‘ Das ist der Grund, warum meine Karriere 30 Jahre währte! Ich habe nie etwas gesungen, was meine Karriere hätte verkürzen können. Ich hatte viele Angebote, Partien wie die Butterfly zu singen, für mein Leben gern, auch Tosca, Manon Lescaut. Ich hasste mein Repertoire, ich hasste das Koloratursingen. Aber ich kannte meine Stimme – und verzichtete.

Meine ganze Karriere hindurch musste ich auf die Partien verzichten, die ich mir eigentlich wünschte! Im zweiten Jahr sagte er, ‚Sie müssen eine Oper einstudieren. Sie werden auf der Bühne stehen‘. Und ich entgegnete, ‚Maestro, meine Stimme ist zu klein für die Oper, man kann mich nicht hören‘. Er erwiderte, ‚Das Volumen ist klein, aber so, wie Sie singen, die Methode, die Sie bei mir gelernt haben, zusammen mit einer deutlichen Aussprache, das alles wird Ihre Stimme tragen. In einigen Jahren werden Sie die Juliette singen. Ich werde es Ihnen beibringen Ich habe es selbst mit den Berühmtheiten meiner Zeit gesungen, einschließlich der Melba. Sie werden es so singen, wie es die Sopranistinnen früher sangen.‘ So begannen wir. Am Klavier saß Reynaldo Hahn, der Komponist – oh, es war herrlich. Wir hatten schon gemeinsam neue Lieder einstudiert, darunter auch seine eigenen. Nun erarbeitete er mit mir die Juliette. Ich übte mit ihm, dann vor dem Maestro. So lernte ich den Stil, die Musikalität, das Gefühl.

Ich arbeitete mit de Reszke in seinen beiden letzten Lebensjahren. Als er sagte, er wolle nun nicht mehr unterrichten, weil er sich sehr krank fühle, war ich bestürzt und unglücklich. Aber ich dachte, nun muss ich sehen, ob ich Oper singen kann. Während eines Italien-Urlaubs lernte ich Emma Corelli kennen, die Managerin des Teatro Costanzi in Rom, die zu ihrer Zeit eine große Sängerin gewesen war. Ich sang einige Arien vor: „Caro nome„, „Una voce poco fa„ und ähnliches. Ich hatte keine einzige Schauspielstunde gehabt, als ich Mme. Corelli vorsang, ich hatte noch keinen Ton auf der Bühne gesungen – und sie sagte, ich solle im Barbiere di Siviglia debütieren! Ich konnte es nicht fassen. Meine Mutter war so aufgeregt, dass sie gleich sagte, „Nein, Du gehst nicht zur Bühne!“ Worauf ich erwiderte, „Mama, das ist mein Schicksal. Wenn ich scheitere, dann werde ich es nie wieder versuchen, aber lass mich es wenigstens versuchen. Das ist eine phantastische Chance!“ Die Besetzung bestand nur aus Berühmtheiten: Galeffi de Angeli – ein einzigartiger Bass, Azzolini, und der Tenor war Tito Schipa! Es gab keine Orchesterprobe, denn der Barbiere war im Repertoire, und die Sänger wollten keine Proben mehr haben. Stellen Sie sich vor, ich war noch keine 18, hatte noch nie einen Ton auf einer Bühne gesungen! Auch der Dirigent, Ettore Vitale, war berühmt. Er saß in der Ecke und hörte zu, während ich mit dem Korrepetitor Ricci arbeitete. Mit Galeffi und Schipa probte ich ein bisschen, damit wir in den Duetten übereinstimmten, das war alles. Soweit also mein Debüt. Das war ein Erfolg, und meine Mutter musste mir ihre Zustimmung geben.

Als Künstlerin – ich hoffe, ich darf mich als solche bezeichnen – überträgt man den Stil und die Eleganz des Liedgesangs auf die Opernarbeit. Wir haben gelernt, dass beim Liedgesang der Ausdruck nicht durch Gesten oder Bewegungen entsteht, sondern mit den Augen, denn man steht völlig ruhig da. Ich meine den Liedgesang, nicht Konzertarien. Entweder man ist, oder man ist nicht! Ich liebte die Liederabende. Wenn man sein Publikum nicht mit dem ersten Lied in Bann schlägt, dann gelingt es nie. Eine Art von Fluidum geht auf das Publikum über; und es teilt mir mit, dass es mich hören will – sooft man singt, ist es ein Debüt.

Begegnung mit Giuseppe Danisi: Ich fuhr dann nach Neapel, um die Gilda zu singen. Das Teatro San Carlo war der große Rivale der Scala und des Costanzi. Giuseppe Danisi war dort der Rigoletto. Zu Beginn seiner Karriere hatte er drei Jahre in Russland gesungen und war dann mit einem sagenhaften Ruf und einem großen Repertoire nach Italien zurückgekehrt. Dort begann seine Weltkarriere. Als ich ihn am San Carlo zuerst in der Forza hörte, war ich ungeheuer stolz, dass ich mit diesem großen Bariton singen würde! Ich musste viel herumreisen, in Rom Manon auf Italienisch singen, in Paris Rigoletto auf Französisch, wie es damals üblich war. Es war schrecklich, man stelle sich Wagner auf Französisch, Carmen auf Deutsch vor! Aber es war ein gutes Training für eine junge Sängerin. Danisi und ich verliebten uns ineinander und heirateten. Mittlerweile hatten wir auch Puritani und Traviata zusammen gesungen, neben einigen anderen Opern. Aber dann sagte er, „Zwei Sänger in einer Familie, das ist nicht gut. Ich habe meine Karriere gehabt, ich höre auf, solange ich noch bei guter Stimme bin, dann kann ich Dich und andere unterrichten.“ Er war 20 Jahre älter als ich. Er war ein wunderbarer Lehrer, sehr streng und sehr anspruchsvoll. Wie de Reszke betonte er stets die Bedeutung der Worte und sagte, „Das Rezitativ ist die Vorbereitung der Arie, besonders bei Bellini, Verdi, Mozart – mitunter ist es wichtiger als die Arie und die Cabaletta. Bekommt es nicht den richtigen Stellenwert, dann verliert auch das Folgende seine Bedeutung.“ Natürlich half es mir, dass ich Französisch und Italienisch sprach, wie die meisten Sänger damals. Als ich in Amerika ankam, verstand ich jedoch kaum Englisch. Ich hatte einen englischen Liedbegleiter, er lehrte mich englische Lieder – phonetisch. Ich wusste zwar, was ich sang, aber es kam nicht von innen heraus. Später dann, als ich Englisch sprach, da hätten Sie den Unterschied hören sollen! Die Grundstimmung war eine ganz andere.

So ließ ich viele Gelegenheiten aus, die Sophie im Rosenkavalier einzustudieren. Sie hätte mir ausgezeichnet gelegen, aber ich sagte Nein, denn ich hätte nicht nur Deutsch lernen müssen, sondern Wienerisch. Die Zerbinetta sang ich auf Italienisch, in Italien, mit Antonino Votto! Ich studierte ein umfangreiches Repertoire mit meinem Mann (der Bariton Giuseppe Danisi), und nach und nach konnte ich in das eher lyrische Repertoire überwechseln, aber zunächst noch sehr behutsam. Später dann in Amerika, bot man mir die Fiora in L’amore dei tre Re an, mit dem Komponisten Montemezzi selber am Pult. Ich studierte das mit ihm zusammen ein, aber mein Mann meinte: „Nein, den 1. Akt kannst Du singen, aber der 2. hat eine Orchestrierung wie Wagner, und Du stehst sehr weit weg, oben auf dem Turm, also wirst Du forcieren und Deine Stimme ruinieren.“ Auch auf die Desdemona verzichtete ich. Ich sang die Arie im Konzertsaal, aber nie in der Oper. Das Duett mit Otello im 3. Akt ist sehr dramatisch, da braucht man Volumen, eine kräftige Mittellage, und beides hatte ich nicht.

Junge Sänger: Ich war später eine Zeit lang Jurymitglied bei Gesangswettbewerben. Die meisten jungen Sänger sind nicht sorgsam! Ich nahm an einem Wettbewerb in New York und einem in New Jersey teil. Ich habe mindestens dreihundert Sänger gehört – alle haben forciert. Alle wollten uns beeindrucken, zeigen, dass sie große Stimmen haben. Ich bat sie, mit ihrer eigenen Qualität zu singen, Quantität würde mich nicht beeindrucken. Sie gingen aufs Podium und brüllten – alle! Ich predige ihnen, nichts zu überstürzen, aber heutzutage gibt es so viele Verlockungen, TV, Plattenaufnahmen, Film. Ich ziehe Jurys vor, die nur mit Sängern besetzt sind. Es ist unser Metier, wir kennen alle Probleme. Doch am Ende vergibt die Organisation drei Preise, wir müssen dem einen oder anderen den Preis zuerkennen; und manchmal haben wir den Eindruck, der Falsche habe ihn gewonnen. Das ist sehr unangenehm, denn wir haben uns um eine faire Entscheidung bemüht.

Aber ich wollte niemals selber unterrichten. Ich hatte genug vom Studium, ich hatte wirklich keine Lust zu mehr. Heute hat auch keiner mehr die Geduld, die ich zu Beginn meiner Karriere hatte, nämlich ein Jahr lang nur zu üben, ehe man Lieder und Arien singt, alle diese legati, staccati, picchiettati usw. Heute machen sie eine Minute Vokalisen – und das wäre es dann. Manchmal fragen mich junge Sänger, ob ich ihnen helfen würde. Ich gebe keinen Unterricht, ich berate sie in Fragen der Interpretation, wie damals de Reszke. Sie müssen mehr als einmal in der Woche kommen, sonst hat ein Unterricht keinen Sinn. Aber die jungen Sänger haben keine Zeit, beteuern, dass sie alles in die Klavierauszüge notieren würden. Und was passiert? In der folgenden Woche haben sie alles vergessen, was ich ihnen gesagt hatte. Das ist die Normalität heute. Alle wollen viele Arien singen. Aber auf eine Arie muss man sich konzentrieren – mit vielen Vokalisen, dann sitzt sie für immer. Außerdem werden heute für eine Unterricht exorbitante Preise verlangt. Wie sollen die jungen Leute das bezahlen? Sie müssen dafür arbeiten, gehen kellnern, sind müde von der Arbeit und können sich nur eine Stunde pro Woche leisten. Das ist zu wenig, das ist verschleudertes Geld. Das ist gut für den Lehrer, aber nicht für die Schüler! Ich würde nur 50 Dollar verlangen, sonst ließe mich mein Gewissen nachts nicht schlafen. Aber dann würden die Schüler nicht zu mir kommen, weil sie dächten, ich tauge nichts. Ich müsste so viel verlangen wie die anderen, dann würden sie sagen, „Ah, sie muss sehr gut sein, sie ist teuer!“ Zudem nehmen viele Lehrer Geld von Leuten, die keine Aussicht auf Überleben und Erfolg haben. Wenn mein Mann einen Schüler eine Zeit lang unterrichtet hatte und sah, dass es an Musikalität und Gefühl für Darstellung fehlte, dass er keine Fortschritte machte, sagte er, „Mein Lieber, Sie sind nicht zum Sänger geboren, ich will keine Zeit vergeuden, Ihre nicht und meine nicht. Sie werden nie ein erstklassiger Sänger sein, bestenfalls ein comprimario. Das ist meine Meinung, ich muss ehrlich zu Ihnen sein.“ Der Schüler ging, nahm sich einen anderen Lehrer, gab noch viel mehr Geld aus und machte nie Karriere. Ehrlichkeit wurde nicht geschätzt, und das ist heute nicht anders. Aus diesem Grunde lasse ich niemanden mehr vorsingen. Ich habe mir früher immer gerne junge Leute angehört, umsonst, aus Dankbarkeit gegenüber diesem Land, in dem ich eine so wunderbare Karriere hatte. Aber das mache ich heute nicht mehr, es ist zu frustrierend.

In Amerika: 1936 kam ich zum ersten Mal nach Amerika, als Touristin. Ich hatte damals keine Absicht, in Nordamerika Karriere zu machen. Ich war selig, im Zuschauerraum der Met zu sitzen! Ich besuchte Maestro Toscanini, den ich von der Scala kannte. Er lud mich ein, in der Carnegie Hall zu singen. Wie hätte ich Nein zu Toscanini sagen können? Allerdings wandte ich ein: „Maestro, niemand kennt mich hier, niemand weiß was ich gesungen habe.“ Und er sagte „Reicht es nicht, dass ich Sie vorstelle?! Sie werden drei Aufführungen der Damoiselle élue mit mir in der Carnegie Hall singen.“ Ich hatte dann das Glück, dass sich damals Lucrezia Bori, die große Sopranistin, von der Bühne ziemlich plötzlich zurückzog. Sie beherrschte dort mein lyrisches Repertoire, nicht das Koloraturfach. Die Met hatte in diesem Jahr Manon und Roméo et Juliette für die Bori geplant, und sie hatten keinen Ersatz für sie! Erst später erfuhr ich, dass Toscanini den Met-Direktor Edward Johnson angerufen hatte, er solle mich nehmen, da mein Französisch perfekt, ich sehr gut vorbereitet und sehr musikalisch sei. Der Maestro selber hat mir das nie erzählt. Das habe ich von Bruno Zirato, dem Manager des New York Philharmonic, ein guter Freund von ihm. Ich war einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort, für Maestro Toscanini und für die Met, und blieb für immer hier. Können Sie sich das vorstellen? Arthur Judson, der Präsident von Columbia Artists Management, engagierte mich für eine Recital-Tournee. Ich sang soviel landauf, landab und an der Met, dass ich keine Zeit mehr hatte, nach Südamerika zu gehen, außer um dort als Sängerin aufzutreten. Ich bin auch nie mehr nach Europa gekommen, obwohl ich dort eine hübsche Karriere aufgebaut hatte, vor allem in Frankreich, Italien und dem Balkan. Natürlich verhinderte der Krieg eine Rückkehr für viele Jahre. Amerika nahm mich, die unbekannte Sängerin, mit offenen Armen auf. Hier fand ich ein neues Leben, und jetzt lebe ich schon mehr als fünfzig Jahre hier.

Was beschäftigt Sie heute, neben Ihrer Tätigkeit bei Gesangswettbewerben? That’s it mostly. Ich besuche Freunde, gehe in Konzerte und Liederabende, weniger in die Oper; ich habe davon genug. Ich liebe symphonische Musik, ich besuche Parties, was ich nie konnte, solange ich sang, denn mein Leben stand ganz im Zeichen meiner Karriere. Mein Mann und ich kauften 1947 ein Haus in Maine. Dort verbrachten wir den Sommer. Ich konnte mich erholen, neue Rollen einstudieren, mein Recital-Repertoire erweitern. Zwei Monate lang nahm ich keine Engagements an. Den Rest des Jahres lebten wir in New York, viele Jahre im Ausonia-Hotel, wo es Apartements gibt. Caruso hatte dort gelebt, einige Zeit auch Toscanini, und viele Sänger und Dirigenten. Jetzt ist es umgekehrt, ich bin zwei Monate in New York, die übrige Zeit verbringe ich in meinem Haus in Maine. Dort erhole ich mich. Ich lese sehr viel, arbeite in meinem Garten und besuche Freunde – aber ich höre kaum Musik! Das war übrigens ein weiterer Grund für meine erfolgreiche Karriere: Ich ruhte mich im Sommer aus. Heute singen die meisten Sänger das ganze Jahr, und dann sind sie ausgebrannt. Die Stimmbänder sind auch nur menschlich. Man kann sie nicht austauschen wie die Saiten eines Instruments, wenn sie verschlissen sind. Man muss seine Stimme lieben, sie hegen, sonst verliert man sie. Pavarotti und Domingo singen fast jeden Tag. Mein Gott! Und sie reisen immerzu. Ich begreife nicht, wie sie das aushalten. Man kann auch nicht jeden Tag eine andere Partie singen, ohne Zeit zur Vorbereitung und zum Nachdenken zu haben. Ich habe immer einige Tage gebraucht, um eine Partie wirklich zu durchdringen, die ganze Atmosphäre in mich aufzunehmen, sonst wäre alles mechanisch gewesen. Genau das sind die heutigen Sänger zuweilen. Man gibt die Seele hin, um zu singen, danach fühlt man sich leer, man ist nicht mehr die eigene Person. Der Geist muss arbeiten, nicht bloß die Stimmbänder. Man kann es nicht deutlich genug sagen, damit es die junge Generation verstehen lernt, sonst ist die Oper sehr bald am Ende!

Befürchten Sie, dass es dahin kommen wird? Manchmal ja. Nicht weil es keine Sänger gibt da liegt ja das Problem. Jeder singt! Dreihundert Sänger in einigen Wettbewerben. Aber wer ist die wirklich große Sängerin wie Maria Callas, wenn sie gut bei Stimme war? Selbst wenn sie nicht so gut bei Stimme war – sie war für mich die allergrößte! Und Tebaldi, Simionato, Pinza. Wer trat an Pinzas Stelle? Keiner. Und dann die Tenöre und Baritone …

Es gab doch Siepii! Gewiss. Er war ein großer Sänger, und Ramey ist auch einer, aber eben nur einer zu einer bestimmten Zeit. Früher gab es fünf Bässe wie Pinza in Italien. Und ich weiß nicht, wie viele wunderbare Sopranistinnen. Heute wundert man sich schon, wenn man einen wirklich exzellenten Sänger findet. Ich frage mich, wer an die Stelle der Berühmtheiten von heute treten wird. In den letzten Jahren habe ich nur wenige wirklich vielversprechende Sänger gehört, und selbst darunter waren viele, die zu früh an schwere Partien herangegangen waren, die sagten, sie seien Verdi-Sänger – und dann mit 35 Jahren keine Stimme mehr hatten.

Wie oft haben Sie in der Woche gesungen? Manchmal habe ich drei Liederabende in einer Woche gegeben, mit Reisen dazwischen, das war sehr anstrengend. Vor allem während des Krieges, wegen der beschränkten Transportmittel. Natürlich sang ich damals mehr als üblich. Sie können sich nicht vorstellen, in wie vielen Lazaretten ich gesungen habe! In der Oper hatte ich natürlich einen ganz anderen Rhythmus. Ich wurde pro Vorstellung engagiert, nicht pro Woche. Ich sang einmal, manchmal zweimal, und nur selten dreimal pro Woche. Einmal musste ich nach der Mimì am nächsten Nachmittag die Rosina singen, das war hart!

Welches war Ihre schwerste Partie? Meine letzte Partie, ehe ich mich von der Bühne zurückzog: die Margherita im Mefistofele von Boito! Ich mochte die Marguerite im Faust nie singen, warum, weiß ich nicht, aber die andere, die liebte ich. Sie ist sehr viel dramatischer. Ich wusste, dass ich vorhatte, mich zurückzuziehen, also ging ich zu Maestro Merola in San Francisco und sagte, dass ich das schrecklich gerne singen würde. Er meinte, das sei nichts für mich, es sei zu schwer. Ich erinnerte ihn daran, dass ich immer alles gesungen hatte, was er wollte, und nun wollte ich mal etwas. Er willigte schließlich ein, aber im Gegenzug sollte ich die Nedda singen. Das war viel schlimmer. Die Rezitative lagen meiner Stimme nicht, aber ich sang beides. Ich glaube nicht, dass ich eine gute Nedda war, aber als Margherita war ich in Ordnung. Und ich bin sehr glücklich, dass ich die Partie gesungen habe! Das war mein Abschied von der Bühne. Sehr schwierig war für mich auch die Traviata. Im ersten Akt muss man stimmlich leicht klingen. Wir sangen ja stets in der Originaltonart. Für mich war der 2. Akt sehr schwer, der 3. war nicht schlecht. Bei dieser Partie haben fast alle irgendwelche Schwierigkeiten. In dieser Rolle konnte ich es meinem Mann nie recht machen. Das beste, was er sagte, war: „Nicht schlecht!“

Sie haben sich sehr oft über die Bedeutung der Worte und der Interpretation geäußert. Bei Ihrem Debüt an der Met – Sie sangen die Manon – schrieb die New York Times, ihre Stimme sei zum Vehikel des dramatischen Ausdrucks geworden. Sie brachten also zur Anwendung, was Sie und Ihre Lehrer während Ihres Studiums gemeinsam erarbeitet hatten. Sicher, das kam aber auch daher, dass ich nie Sängerin werden wollte, sondern Schauspielerin! Ich habe also gespielt. Wenn ich wieder auf die Welt käme, würde ich kein zweites Mal Sängerin, sondern Schauspielerin! Wenn ich heute Sängerin wäre, hätte ich Schwierigkeiten mit den Regisseuren, denn heute sind die die wahren Primadonnen. Sie sagen dem Sänger, wie er zu sitzen, wie er ein Glas zu nehmen, wie er es abzusetzen hat! Ich könnte das nicht. Ich war völlig spontan, ich änderte das je nach Laune, führte die gleiche Geste nie auf die gleiche Weise in zwei Vorstellungen aus. Natürlich ist es wichtig, dass einem der Regisseur sagt, durch welche Tür man kommen, in welche Richtung man gehen soll, sonst würde alles durcheinander geraten. Meine Interpretation aber war meine eigene, niemand rührte daran. Manche Opern hatte ich nie gesehen, ehe ich sie sang, daher konnte ich niemand kopieren. Es waren meine Gefühle. Pelléas beispielsweise – ich liebte Partien wie die Mélisande, denn da konnte ich wirklich spielen! Im nächsten Leben könnte ich vielleicht auch Tänzerin sein. Ich liebe das Ballett, ich liebe schöne Menschen! Aber sie hören früh auf, wenn sie einen guten Eindruck hinterlassen wollen.

Viele sind der Meinung, dass Sie viel zu früh von der Bühne abgetreten sind? Ich habe das richtige getan! Ich hätte auch weitermachen können, ich hatte noch viele Liederabende vor, und ich wollte noch nach Brasilien, um addio zu sagen, doch dann wurde ich eingeladen, nochmal Debussys Damoiselle elue in der Carnegie Hall zu singen; zwar ohne Toscanini, aber doch wie bei meinem amerikanischen Debüt vor mehr als 20 Jahren. Der Text ist so herrlich, und das Werk hatte mir solches Glück mit Toscanini gebracht, dass ich zusagte. Ich dachte: Das ist der Augenblick, um Abschied zu nehmen! Mein Mann meinte: Überlege dir das genau, denn wir müssen alles andere absagen. Vielleicht wirst du es bereuen und dich nicht zurückziehen wollen. Wenn du es aber immer noch willst, dann endgültig! Der Entschluss fällt schwer, denn das Leben eines Künstlers ist voll von Glanz und erregenden Dingen, man hat immerzu Menschen um sich, Blumen, Fotografen, Interviews, Applaus, Reisen… Plötzlich hört alles auf, eine große Stille und Lere umgibt einen, das ist besonders hart, wenn man noch bei Stimme ist. Dennoch tat ich es. Bei meinem letzten Konzert sagte ich, dass ich mich nun zurückziehe und alle meine Konzerte abgesagt hätte, obgleich die Kritiken immer noch gut waren. Ich sagte, dass ich keine Note mehr singen würde, und das tat ich auch – ein Jahr lang. Dann rief mich Villa-Lobos an, er wollte The Forest of the Amazon aufnehmen. Er hatte die Musik zu dem Film Green Mansions komponiert, die man nicht weiter verwendet hatte. Deshalb war er wütend und beschloss eine Schallplatte davon zu machen – mit mir. Er drängte sehr, wir waren befreundet, außerdem war er krank. Ich begann also mit einigen Vokalisen, um meine Stimme wieder in Form zu bringen. Es ist eine herrliche Musik, sehr symphonisch. Er setzte die Stimme ein wie ein Vogel im Walde, sehr hoch und schwebend. Ich fühlte mich wie eine Flöte oder Oboe. Ich sagte: „Warum bin ich überhaupt da, Sie hätten ein Instrument verwenden können.“ Er kehrte dann nach Brasilien zurück, sechs Monate später starb er. Und ich habe niemals wieder gesungen.

In der Tat habe ich, und viele andere auch, den Namen Villa-Lobos immer mit dem Ihren verbunden, eben wegen der Bachianas Brasileiras Nr. 5. Sie haben das zum ersten Mal und Maßstab setzend aufgenommen, damals dirigierte der Komponist. Es war eines der ersten Alben, die meine Mutter für uns kaufte. Ich war damals noch ein Kind und habe es immer und immer wieder angehört. Kennen Sie die Geschichte dieser Plattenaufnahme? Ich hörte das Stück in einem Konzert in Brasilien. Es spielten acht Celli und eine Violine. Die Melodie blieb mir ihm Ohr. Ich ging zu Villa-Lobos, wir waren alte Freunde. Ich sagte ihm, dass ich das singen wolle, ob er es für eine Stimme einrichten könne. Er entgegnete: „Unmöglich‘ Wie kann ich es für eine Stimme einrichten, es ist für eine Geige!“ Ich erwiderte, ich würde den Geigenpart übernehmen, ich würde ihn summen. Ich habe immer meine Vokalisen gesummt. ehe ich auf die Bühne ging, um zu sehen, ob ich gut bei Stimme war. Er fragte, wie ich das machen wolle. „Summen kann die Geige imitieren“, antwortete ich. Schließlich sagte er, er würde Worte in den mittleren Teil einfügen. Er selbst schrieb den Text und machte ein Arrangement. Er würde dann im Aufnahmestudio entscheiden, ob es im Konzert gespielt werden könne. Wir gingen ins Studio von Columbia-Records, und ich wartete eine Stunde, während er mit den Celli arbeitete, denn es war sehr schwierig, sie alle in Einklang zu bringen, es sollte wie eine Gitarre klingen, wobei ein Cello die Melodie spielte. Damals waren Plattenaufnahmen schrecklich primitiv, da stand nur ein kleines Mikrofon vor mir. Schließlich sagte Villa-Lobos „Und nun alle zusammen! Keine Unterbrechung, auch wenn ein Fehler passiert, weitermachen!“ Es war sehr schwierig, den richtigen Abstand zum Mikrofon zu finden, aber ich machte das ganz instinktiv. Danach gingen wir in den Kontrollraum, und Villa-Lobos fand es in Ordnung. Zu mir sagte er: „Was meinen Sie?“ Ich hatte schreckliche Angst es nochmal machen zu müssen. Unglaublich, ein Take mit allen diesen rallentandi, die nicht drin stehen, denn er setzte die Musik und wollte dann andere Effekte, während man sie aufführte. Er behandelte die Stimme wie ein Instrument. Man musste einen Wahnsinnsatem haben, um diese endlosen Phrasen singen zu können. Diese Aufnahme war genau das, was ihm vorgeschwebt hatte, sie ist etwas ganz besonderes. Sie haben Recht, viele hörten damals meine Stimme zum ersten Mal.

Einige Ihrer Kollegen kam schließlich zum Film. Ich kann es nicht glauben, dass Sie niemand gefragt haben sollte, oder lehnten Sie ab? Einige Sänger haben Filme gedreht, Lily Pons z. B., aber das waren keine Opernfilme. Die Sänger sangen an einer bestimmten Stelle, selbst wenn das mit der Story nichts zu tun hatte. Sie sahen nicht gut aus auf der Leinwand, bis auf Lily, denn sie war hübsch und charmant. In den Hollywood Filmen mussten die Sänger singen, ob sie spielen konnten, war nicht wichtig. Doch ich wollte spielen. Damals verfilmte man keine ganze Oper so wie heute. Deshalb sang ich keine Opernpartien im Film.

Schade, man stelle sich einen Film mit Ihnen und Schipa vor! Sie haben aber im Rundfunk gesungen und auch in einigen der frühen Fernsehprogrammen? Oh ja. Zunächst gab es einige Radioprogramme: die Bell Telephone Hour, the Voice of Firestone u.ä. In den letzten Jahren meiner Karriere ging Firestone dann ins Fernsehen, und ich hatte drei Sendungen. Das war der erste Versuch, den sie im Fernsehen unternahmen. In dem Jahr, in dem ich mich zurückzog, wurde die Telephone Hour aus der Carnegie Hall übertragen: 13 Jahre hatte ich vier Radioprogramme pro Jahr mit ihnen gemacht. Als sie dann zum Fernsehen übergingen, hatte ich bereits aufgehört zu singen, es war also zu spät für mich. Firestone hingegen hatte bereits Shows mit mir gemacht und ebenso mit all den großen Sängern: Tebaldi, die Tenöre, die Bassisten – jetzt hat eine Gesellschaft alles aufgekauft und als Video überspielt. Sie wollten meine Zustimmung. Ich sah also eine Show, während die anderen noch in Vorbereitung waren. Ich muss gestehen, ich fand das sehr nett. Ich sang eine Arie, dann etwas aus der Lustigen Witwe, und ich tanzte auch! Dann sang ich „Si mes vers avaient des ailes„, das hatte ich mit dem Komponisten Reynaldo Hahn einstudiert. Es war rührend: Sie hatten einen kleinen Tisch mit einem Vögelchen hingestellt, denn der Text spricht davon. Meine Stimme klang ganz glockenrein. Ich sehe lustig aus, ein bisschen fülliger, als ich damals war, ein kleines rundes Gesicht. Mehr so wie heute. Damals wurde alles live gemacht. Wir probten von 9 Uhr bis 7 Uhr abends, dann folgte eine Stunde zum Ankleiden und Schminken. Und dann kam alles live! Wenn wir einen Fehler machten, dann blieb es so. Sie änderten nichts. Für uns war es etwas ganz Besonderes, das allererste Mal im Fernsehen aufzutreten.

Übersetzung/Redaktion: Carola Dietlmeier/Textredaktion: Geerd Heinsen, Dank auch an Wolfgang Denker für die Texthilfe