.

Unsere Liebe zu griechischen Opern ist ja Lesern von operalounge.de hinlänglich bekannt, unsere Hochachtung vor dem griechischen Dirigent, Musikwissenschaftler und Musik-Archäologen Byron Fidetzis ja auch – wir haben vielfach über ihn berichtet und haben inzwischen doch eine Menge an unkeannten griechischen Operntiteln vorgestellt. So auch jetzt. Und das mit Blick auf die neue Veröffentlichung bei youtube.

Im Februar 2025 gab es, nach der Oper Lionella 2023 (die noch auf eine Präsentation bei uns wartet, aber bei youtube nachzuerleben ist), die Oper Medgé von Spyros Samaras, dessen Rhea zu den einigermaßen bekannteren gehört (Lyra) und dessen Mademoiselle de Belles Iles ebenso wie seine Tigra bei Naxos als CD vorliegt.

Zum ersten Mal nun Spyros Samaras´Oper Medgé in Athen im Maria Callas Saal in neuer Orchestrierung durch Byron Fidetzis, da die Originalpartitur verschollen ist und es nur ein gedrucktes italienisches Libretto (Übersetzung Ferdinando Fontana) und einen Klavierauszug in Französich-Italienisch gibt.

Die Rollen wurden gesungen von: Lucie Peyramaure (Medgé/Mezzo-Sopran), Konstantinos Klironomos (Nair/Tenor), Dimitris Platanas (Sélim/Bariton), Héloïse Mas (Vazanta/Mezzo), Tassos Apostolou (Kadur/Bass) und Florent Leroux-Roche (Amtziad/Bariton). Byron Fidetzis dirigierte das Athener Philharmonische Orchester und den Athener Stadtchor (Leitung Stavros Beris) (17. 02. 254).

Wir halten diese Wiederbelebung, Nachschöpfung der Oper eines der bedeutendsten griechischen Komponisten für wichtig und bringen daher nachstehend einen einführenden Artikel von Giorgos Leotzakos sowie ein paar Worte von Byron Fidetzis zu seiner Arbeit an der Oper, gefolgt von einem Bericht über das Konzert selbst von Kostas Xakenis sowie eine ausführliche Inhaltsangabe. G.H.

.

.

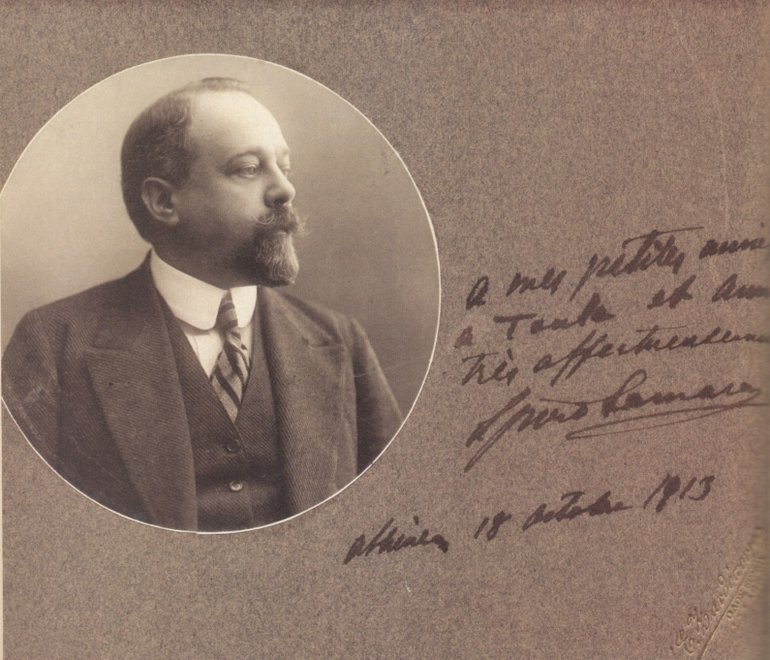

Foto von Samara mit Widmung 1913/ Samara Archive/Lyra

Zum Werk und seiner Entstehung ein Artikel von dem renommierten griechischen Musikwissenschaftler Giorgos Leotzakos. Als älteste erhaltene Oper von Spyros Samaras – ihre Komposition wurde bereits im Mai 1883 in der Pariser Presse angekündigt – erhält die Medgé eine wegweisende Bedeutung, sowohl für die Verfolgung der Entwicklung des Komponisten anhand von etwa zehn Opern, unter Berücksichtigung der unvollendeten Tígra, als auch für die weitere Verfolgung einiger möglicher Einflüsse auf die Entwicklung der späteren italienischen Oper und der veristischen Bewegung. Ihre Geschichte ist daher von großem Interesse.

Das Werk basiert auf einem Text eines gewissen Pierre Elzéar geb. Paris, 25. November 1849 – gest.?), der so unbekannt ist, dass nicht einmal sein Todesdatum im Lexikon der Librettisten von Stieger verzeichnet ist. In Wirklichkeit war Medgé sein einziges Libretto: Er wird zusammen mit drei anderen Mitverfassern des Librettos des Turms zu Babel, einer dreiaktigen komischen Oper (Opera buffa, Paris) in Musiklexika, selbst in französischen, nicht erwähnt.

Zu Samaras´“Medgé“: Pierre Elzéar (Elzéar Bonnier-Ortolan; né Elzéar Charles Joseph Bonnier le 25 novembre 1848 à Paris et mort le 25 mai 1916 à Villefranche-sur-Mer, dit Pierre Elzéar, est un poète et dramaturge français/Wikipedia)/OMU

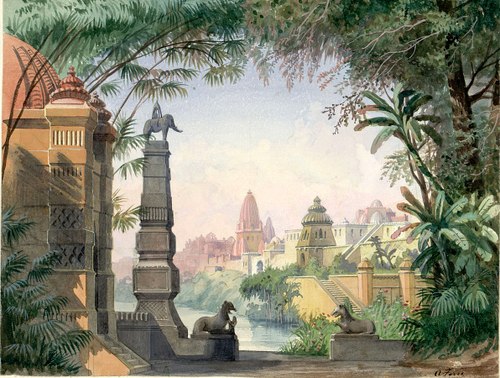

Was jedoch die indische Geografie des Sujets betraf, so wusste Elzéar nicht viel über sein Vorhaben: Die Oper spielt in Mysore (indisch: Māisōr), an der südwestlichen Spitze des indischen Subkontinents, während der Ganges, an dessen Ufern sich der letzte Akt abspielt, etwa am südwestlichen Ende des indischen Subkontinents, etwa… 2.000 Kilometer nördlich im Himalaya entspringt und in den Indischen Ozean in der Nähe von Kalkutta (Ganges-Delta) mündet.

Auf jeden Fall ist die Versuchung groß, Medgé mit der Lakmé Délibes´ zu vergleichen. Wir betonen jedoch nachdrücklich, dass die bislang älteste Information über Medgé aus der Musikzeitung vom 6. Mai 1883 stammt: Sie wurde offensichtlich schon lange vor der Premiere der Oper von Delibes an der Opéra-Comique (Salle Favart) am 14. April 1883 begonnen. (…) Alle Quellen stimmen darin überein, dass Samaras 1882 zum ersten Mal nach Paris kam: Nach unserem derzeitigen Wissensstand ist es nicht abwegig anzunehmen, dass sein Studium am Conservatoire, entweder bei Dubois oder bei Delibes, im Herbst 1882 begann. Zwischen Herbst 1882 und dem 6. Mai 1883 liegt höchstens ein halbes Jahr.

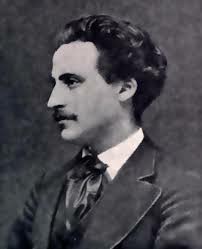

Zu Samaras´“Medgé“: die große Emma Calvé sang die Titelrolle in der Premiere 1888, hier als Salomé in Massenets „Hérodiade“ auf dem Cover der Zeitschrift „Le Thêatre“/Wikipedia

Samaras beginnt also Medgé, wobei er sich auf das stützt, was er vor allem von Giuseppe Stancampiano in Athen gelernt hat (a pupil of Mercadante, himself an opera conductor and music master, living in the Greek capital/Grove/GH), mit dem er bei der Oper Olao zusammengearbeitet hat! Wir werden nachstehend sehen, wann, wie und wo die Bearbeitung abgeschlossen wurde. 1874 hatte Massenet das fast halbfertige Libretto zu Medgé für eine bestimmte Sängerin (Emma Calvé) abgelehnt, das ihm Édouard Blau und Louis Gallet vorgeschlagen hatten. Gallet unterzeichnete das Libretto einer der ersten Opern von Massenet, der indischen Handlung von Le Roi de Lahore (Opéra Garnier, 27. April 1877). Diese wird für Samaras wohl entscheidender gewesen sein, obwohl auch Lakmé als möglicher thematischer Einfluss für Samaras Oper angesehen wird. Jedenfalls irrt ein bedeutender Biograf Massenets, der Elzéar völlig ignoriert, wenn er behauptet, dass „mit aller Wahrscheinlichkeit” Samaras das Libretto vertonte, das Massenet 1874 abgelehnt hatte.

Immerhin wurde am 23. Januar 1877 (St. Petersburg) auch ein berühmtes „indische” Ballett La Bajadere aufgeführt, inspiriert von Sakuntala des großen indischen Dichters Kalidasa, in der Choreografie von Marius Petipa und der Musik von Ludwig Minkus, während schon viel früher, 1861, Gounod zu einem Text von Jules Barbier ein Lied gleichen Sujets für Gesang und Klavier komponierte.

Ob Samaras auch die „orientalische” Oper von Saint-Saëns, Samson und Dalila (Weltpremiere in Weimar am 2. Dezember 1877, 1. Ausgabe 1877, aber französische Premiere in Rouen erst 1890!), kannte, ist unklar, auf jeden Fall, abgesehen von der Medgé, wird seine Faszination für das Exotische deutlich (es ist sicherlich unwahrscheinlich, dass Samaras von Moniuszkos Paria gehört hat, der im fernen Warschau 1869/1872 seine Premieren, aber natürlich das gleiche indische Sujet hatte, aber es werden sich vielleicht andere Opern aus dem früheren 19. Jahrhundert mit eben diesem Thema finden lassen/GH) .

Maurice de Vries war der erste Sélim in Samaras´“Medgé“ 1888/courtesy Charles Mintzer/Rudi van den Bulck Archive

Diese Faszination mit dem Exotischen wird auch durch die Komposition der Vier orientalischen Szenen für Klavier zu vier Händen aus derselben Zeit bestätigt, von denen mindestens eine orchestriert wurde. Sie sind die unmittelbaren indologischen und exotischen Vorgänger von Samaras Medgé.

Die nächste wichtige Erwähnung von Medgé stammt von Ferdinando Fontana, dem Übersetzer ins Italienische: Er spricht in zwei Briefen an Puccini vom August 1886 über seine (unvollständige) Übersetzung des Librettos. Somit können wir die Komposition von Medgé festmachen: Anfang 1883 – spätestens Juli 1886, in erster Fassung, mit einer Unterbrechung von vier bis fünf Monaten im Jahr 1885, in denen Samaras die Flora mirabilis am Comer See komponierte! Sollte, wider Erwarten, die verschollene Orchesterpartitur jemals wiederentdeckt (…) werden (Leotzakos´ Artikel ist von 2011, also vor der im Februar 2025 erfolgten Reorchestrierung durch Byron Fidetzis 2025/G. H.), dann sollte nicht die französische Originalfassung von Elzéar, sondern die italienischen Übersetzung von Fontana übernommen werden, der allem Anschein nach diskret, aber äußerst kreativ daran gearbeitet hat. Im französischen Text, den Samaras offenbar ursprünglich vertont hat, haben sehr viele Abweichungen einen poetischen, wenn nicht sogar literarischen Charakter und damit eine Unbestimmtheit hinsichtlich der Unmittelbarkeit und Klarheit der Gefühle und Reaktionen der Figuren in bestimmten Situationen. In Fontanas Text erhalten dieselben Gefühlsbereiche einen wohlverstandenen Realismus, eine psychologische Wahrhaftigkeit, die die Existenz der Figuren noch mehr betonen. Darüber hinaus gibt es zwischen dem gedruckten Libretto und dem zweisprachigen (französisch-italienischen) Klavierauszug, die beide 1888 erschienen, wesentliche Unterschiede, zumindest was die letzte Szene betrifft.

Zu Samaras´“Medgé“: Elena Hastreiter war die erste Vazanta 1888 am Teatro Costanzi/Archivio Storico del´Opera di Roma

Zwischen der Veröffentlichung des Librettos und des Klavierauszugs liegt offensichtlich ein gewisser Zeitraum, der es Samara nach dem Triumph von Flora mirabilis erlaubte, das Werk zu überarbeiten, wahrscheinlich in engster Zusammenarbeit mit Fontana. Das Ergebnis, im Vergleich zum gedruckten Libretto, zeigt sich deutlich in den beiden letzten Szenen: Es handelt sich nicht einige Änderungen oder Streichungen von Wörtern aus dem Notentext des Klavierauszuges, sondern auch um einige treffende Abweichungen, die den Charakter der Vazanta besser zur Geltung bringen. So übergibt die Königin im Libretto nachdem sie ihren untreuen Liebhaber Selim getötet hat, ihre Krone dem Paar Medgé-Nair zurück und erklärt, dass sie als Priesterin im Tempel von Deva sterben werde. Im Klavierauszug ist diese Abkehr verschwunden. Das Werk endet mit der schrecklichen Überraschung Vazantas über den Mord, in einem Parlando, das das dramatisch Wesentliche auf den Punkt bringt: „Ah…spento egli è” („Ah. er ist tot”). Der Zuhörer weiß bereits, dass Vazanta das Paar Medgé-Nair unter ihren Schutz gestellt hat. Das reicht: Es gibt dem Komponisten die Gelegenheit zu einem wunderbaren Finale, das den frühen Verismo ahnen lässt. Natürlich konzentriert sich das Werk damit eher auf das Paar Vazanta und Selim, das letztlich so menschlich ist, während das „ideale“ Paar Medgé und Nair vor allem als Katalysator dient, um das ganze Spektrum ihrer charakterlichen Gegensätze zu offenbaren. Aber auch diese Eingriffe rechtfertigen umso mehr die berühmte Aufforderung Fontanas an Samara im Jahr 1913, die Flora mirabilis noch einmal gemeinsam zu überarbeiten!

.

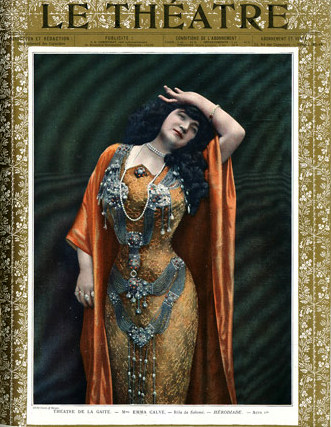

Zu Samaras „Medgé“: Bühnenbild-Entwurf für Masenets „Roi de Lahore“ Akt 1, 1878 von Agosto Ferri/Archivio Storico Ricordi

Medgé, eine Oper in vier Akten (fünf Bilder), wurde am 11. Dezember 1888 am Teatro Costanzi in Rom in der italienischen Übersetzung durch Ferdinando Fontana (??? G. H.) uraufgeführt. Insgesamt wurde sie sechsmal gespielt und muss den uns vorliegenden Kritiken zufolge einen gewissen Erfolg gehabt haben. Zweifellos war sie ein gesellschaftliches Ereignis: Bei der Premiere waren die kunstliebende Königin Margherita, Cousine und Ehefrau von Umberto I., der Premierminister Francesco Crispi und der griechische Botschafter anwesend. Es war ein exotisches, hollywoodreifes Spektakel mit einer üppigen, anspruchsvollen Inszenierung und sicherlich hohen Kosten (á la Aida/G.H.). Wohl auch ein Grund dafür, dass die Oper seitdem nie wieder aufgeführt wurde.

.

Der vorherrschende Eindruck beim Betrachten der Noten (des Klavierauszugs, da die Orchesterpartitur verschollen ist/G.H.) von Medgé ist der enorme Reichtum der Themen seiner Erfindungen, eine tropisch-orgiastische Vegetation spannender Inspirationen eines charismatischen Komponisten von nur 22 Jahren. Wir erinnern uns wieder an den prophetischen Fontana: „Una vera stoffa d’operista“. Samaras Technik, bewundernswert vollendet, lässt hier schon sein angeborenes Talent erahnen. Sehr oft unterstreichen seine harmonischen Fortschritte den emotionalen psychologischen Wechsel der Konflikte. Die Tempi in ihren gut durchdachten Wechseln, seine Rhythmen, die gesamte organische Begleitung, zusammen mit der Harmonik, wirken wie ein wunderbarer Pulsmesser. (…) Wenn wir unsere Aufmerksamkeit auf die Details des riesigen Ton-Gemäldes richten, entdecken wir eine Vielzahl von fein gearbeiteten Miniaturen, deren oft kaleidoskopische vielfältige Abfolge das Gesamtbild vervollständigen. Medgé wird vielleicht einmal als einer der Bezugspunkte für die Verfolgung der Entwicklung der späteren italienischen Oper dienen… Es ist ein Jammer, dass die Orchesterpartitur verloren ist. Alles in der erhaltenen Klavierfassung von Medgé unterstreicht eindringlich ihre Funktionalität: Wechsel und Kontraste in der Dichte der harmonischen Schreibweise, die der Begleitstimmen mit flüchtigen Pinselstrichen, die mit durchdachten Kontrasten oder Schattierungen der orchestralen Klangfarben usw. identisch sind.

.

Zu Samaras´“Medgé“: Bühnenbild zum 3. Akt von Carlo Ferrario/Archvio Storico Ricordi

Obwohl das Werk genau zu der Zeit geschrieben wurde, als Wagner starb, finden sich stricto sensu in Medgé keine Leitmotive oder „Erinnerungsmotive”. Deutlicher sind thematische Elemente am Anfang des zweiten Aktes (Duett Mezzo – Vazanta), die vage miteinander in Verbindung stehen. Das zweite Motiv findet im letzten Akt recht deutlich als Synkope, Tonika und Rhythmus (Vazanta Anrufung der blutrünstigen, negativen Göttin), während die „Ton-Plejaden” (einzelne aufblitzende tonale Elemente wie Sternschnuppen?/G. H.) in der letzten Szene der Hinrichtung von Selim wieder auftauchen.

Aber diese Plejaden sind ein Teil der„Fingerabdrücke” des Stils von Samara. Um es deutlich zu sagen: Der vorherrschende Eindruck ist der unerschöpfliche Fluss neuer musikalischer Ideen. Daher ist die große Mezzosopran-Arie Medgés als eine Abfolge autonomer musikalischer Einheiten strukturiert, die man im Englischen als „Nummern” bezeichnen würde, mehr oder weniger kurz, oft nicht nur an sich bezaubernd, sondern auch als Abwechslung zu dem, was vorangeht oder folgt. Hier wieder eine wesentliche Verwandtschaft mit Aida: Verdi, der neben den Gefühlen seiner Helden, die in der Regel mit den Dur- und Moll-Tonarten der westlichen Musik ausgedrückt werden, eben auch „Modi” einer ganzen vollständig verlorenen Musikkultur der alten Ägypter erfindet. Etwas Ähnliches versucht vielleicht der 22-jährige Samaras auch, allerdings wesentlich zögerlicher und offenbar fast ohne jegliche Kenntnis der indischen Musik: Mit seinen exotischen Anspielungen, abgesehen von gelegentlichen Rückgriffen auf Monophonie oder sogar Unisono und pentatonischen Konturen, die typisch für „exotische” Musikkulturen sind, versucht er vorsichtig, aber immer mit Treffsicherheit, über den Dur- und Moll-Ton in die Welten des Trioletts und einiger „exotischen“ Varianten vorzudringen. Solche exotischen Bezüge vertraute er oft einem Holzblasinstrument, einer Flöte oder einer Oboe an.

Zu Samaras´“Medgé“: Bühnenbild zum 2. Akt von Carlo Ferrario/Archvio Storico del Teatro alla Scala

Als Ausgleich dafür weisen sein tonales Spektrum (insbesondere dieses) und sein harmonisches Vokabular über ihre psychographische Funktionalität hinaus eine bemerkenswerte Vielfalt (z. B. häufige harmonische Wechsel) und Ökonomie auf, da die harmonische Idee oft für den expressiven Höhepunkt des jeweiligen „Stücks” reserviert ist. (Wiederveöffentlichung aus dem Programmheft des Staatlichen Orchesters zur Würdigung Samaras beim Philologischen Verein Parnassos am 10. April 2011). Giorgos Leotzakos

.

.

Zu Samaras´“Medgé“: Bühnenbild zum 4. Akt von Carlo Ferrario/Archvio Storico dell Teatro alla Scala

Und nun der Dirigent und Musikwissenschaftler Byron Fidetzis zu seiner Neuausgabe der Oper Medgé von Spyros Samaras. Mit der Medgé von Samaras habe ich mich intensiv beschäftigt, nachdem seine Leonella während der Pandemie aufgeführt wurde. Das Werk hat mich besonders beeindruckt, als April 2011 im Rahmen des 7. Zyklus der Griechischen Musikfestspiele. Ich zog es jedoch vor, mich zunächst mit Leonella zu beschäftigen, vielleicht weil mich die Geschichte und die Mythologie des Werks faszinierten. Die Uraufführung in der Mailänder Scala im Jahr 1891 und ihr eklatanter Misserfolg trotz der großen Namen, die sie interpretierten, wie der Dirigent Mugnone, und der Ruhm der Trennung unseres Komponisten von Leoncavallo waren äußerst reizvolle Anziehungspunkte, die über den musikalischen Wert hinausgingen.

Die Musik war mir übrigens bereits aus den EMG von 2011 bekannt. Über die Orchestrierung hatte ich ständig nachgedacht und auch einen groben Arbeitsplan erstellt. Als mir dann Olivier Decot den entsprechenden Vorschlag machte, stürzte ich mich mit voller Kraft in die Arbeit.

Zu Samaras´“Medgé“: Bühnenbild zum 1. Akt von Carlo Ferrario/Archvio Storico Teatro del´Opera di Roma

Von den drei Melodram-Instrumentierungen von Samaras, die ich gemacht habe, stellte jede seiner Opern besondere Probleme dar. Tigra, an der ich als erste gearbeitet habe, existierte in einem einzigartigen Manuskript Partitur, also einem ersten Entwurf für Stimmen und gegebenenfalls „erweitertes“ Piano. Wichtig war, dass Samaras seine musikalischen Ideen zu Papier brachte, ohne sich durch die Notwendigkeit, den Part für den zukünftigen für den zukünftigen Übungspädagogen, der das Werk den Sängern beibringen würde, spielbar zu machen. Der direkte Kontakt zu seinem Manuskript war daher für mich äußerst hilfreich bei der Frage, wie es orchestriert werden könnte.

Bei Lionella lag die Schwierigkeit einerseits in der Existenz eines bedeutenden orchestralen Auszugs wie der Ungarische Rhapsodie, die für die gesamte orchestrale Komposition recht verbindlich ist, und andererseits die für die Erlernbarkeit auf dem Klavier „komprimierte“ gedruckte Wiedergabe des orchestralen Klangs.

Zu Samaras´“Medgé“: Leopoldo Mugnone dirigierte die Oper 1888 am Teatro Costanzi Rom/Wikipedia

Im Fall von Medgé kam zu dieser letzten Schwierigkeit noch eine weitere hinzu, die sowohl praktischer als auch emotionaler Natur war. Das einzig bekannte Partitur des Werkes war war die des bedeutenden Dirigenten der Griechischen Nationaloper, Totis Karalivanos (1901-1987). Der Maestro liebte die Medgé besonders und hatte mehrere Auszüge daraus selbst orchestriert Er war sogar so freundlich, mir seine Partituren und die Stimmen zu schenken, die alle von ihm handschriftlich verfasst waren. Ich stand vor zwei Problemen. Erstens „beschränkten“ oder „begrenzten“ seine Orchestrierungsnotizen in gewisser Weise die Phantasie eines jeden nachfolgenden Arrangeurs. Zweitens war es nicht möglich, die konkreten Auszüge zu verwenden, da sie der allgemeinen Homogenität verpflichtet waren und urheberrechtlich geschützt waren.

Die Schwierigkeit wurde noch größer durch das Bewusstsein für den persönlichen Wert der Arbeit des Maestros. Ich kam zu dem Entschluss, eine vollständige eigene Orchestrierung des Werks vorzunehmen, wobei ich mich an den Arbeiten von D. Sostekin an Boris Godunow und M. Mussorgskys an Boris Godunow und die Chovanschtschina von M. Mussorgski orientierte, trotz der früheren brillanten Orchestrierungen der oben genannten Werke durch den genialen Orchestrator (und selber Komponisten) N. Rimski-Korsakow.

Dirigent und Pionier der griechischen Musik, Byron Fidetzis, dirigierte Samaras´ Medgé 2025 in Athen/Lyra

Dieses Jahr jährt sich zum 40. Mal die meiner Meinung nach historische Aufführung und CD-Aufnahme von Rhea, die ich im September 1984 in Korfu mit hervorragenden griechischen Solisten und dem Orchester und Chor des Radios Sofia dirigiert (und eingespielt/G.H.) hatte. Ich glaube, dass dieses Ereignis sowohl für die Wiederentdeckung von Samaras durch die griechische Musikszene als auch für die anschließende grundlegende Forschung über sein kompositorisches Werk grundlegend war. Heute, am Ende meines Zyklus von Orchestrierungen und im Rückblick auf meinen persönlichen Weg durch das Werk des großen Komponisten aus Korfu, kann ich sagen, dass ich einen kleinen Beitrag zur wesentlichen Kenntnis seines Werks geleistet habe. Ich glaube, dass die jüngeren Musiker und Forscher mit ihrer Arbeit dazu beitragen werden, dass das Wissen über das Schaffenswerk von Samaras und das Werk anderer bedeutender Komponisten unserer Zeit eine breitere Gesellschaftsschicht erreicht und zum Eigentum unseres griechischen Volkes wird. Byron Fidetzis

.

.

Kostas Xakenis zum Konzert im Februar 2025: Eine absolut unbekannte, absolut wichtige und musikalisch in die Zukunft reichende Oper des Komponisten aus Korfu, sein Meisterwerk Medgé, wurde im Rahmen einer Hommage an den großen griechischen Komponisten des Verismo in Zusammenarbeit mit dem Athener Philharmonischen Orchester auf der Bühne des Olympia-Theaters am 27. Februar 2025 in einer neuen Orchestrierung durch Byron Fidetzis konzertant aufgeführt.

Samaras, der Komponist, der die Olympiahymne vertont hat, war zweifellos der bedeutendste und erste Komponist der Ionischen Schule, der internationale Anerkennung erlangte. Seine Karriere blühte in Paris, Mailand und anderen Städten Italiens, bevor er zu Beginn des 20. Jahrhunderts nach Griechenland zurückkehrte. Leider sind die meisten Opern von Samaras nur in gekürzter Form, in Transkriptionen für Gesang und Klavier, erhalten, wobei viele Originalorchestrierungen des Komponisten offenbarverloren sind.

Der erfahrene Dirigent Byron Fidetzis arbeitet seit vielen Jahren systematisch an der Wiederbelebung von Samaras‘ Werk und hat aus diesem Grund mehrere seiner Opern neu orchestriert, damit das zeitgenössische Publikum sie genießen und würdigen kann.

Samaras´ „Medgé“ im Konzert in Athen/Foto Maria Callas Saal

Nach der Wiederaufführung der Oper„Lionella im Mai 2023 (auf youtube zu erleben) setzte der künstlerische Leiter der Philharmonie seinen unschätzbaren Beitrag zur Verbreitung des griechischen klassischen Repertoires fort und orchestrierte Medgé neu.

Mit diesem Satz hat der italienische Dichter und Librettist von Puccini und Samara (1861-1917), Ferdinando Fontana (1850-1919), vor etwa 140 Jahren das „Phänomen” Samara vorausgesagt! „Hören Sie es sich mit Ihrer Fantasie und im Original an: Spiro Samara: una vera stoffa d’operista! Ist die Musikalität der Worte nicht erstaunlich?“

Nach der Ausgrabung der Oper Lionella im Mai 2023 hat der Dirigent Byron Fidetzis, der seinen unschätzbaren Beitrag zur Verbreitung des wissenschaftlichen griechischen Repertoires fortsetzt, Medgé neu orchestriert, da die originale Orchestrierung von Samaras wie im Falle von Lionella als verloren gilt.

Byron Fidetzis orchestrierte und dirigierte 2025 die „Medgé“ von Spyros Sarama/Foto Athens State Orchestra

Die Oper, die nach dem französischen Originallibretto von Pierre Elzéar aufgeführt wird, ist eine beeindruckende Leistung des erst 22-jährigen Samaras. Ihr unendlicher melodischer Reichtum wurde von einer hervorragenden Besetzung von griechischen und französischen Opern-Sängern dargeboten.

Es war ein „Ozean“ origineller musikalischer Themen, die so vertraut sind und doch noch nie zuvor gehört wurden, sodass man sich dabei ertappt, abstrakt vor sich hin zu summen oder leicht im Takt der Ballettmusik des Werks mitzuwippen, als wäre es etwas ganz Eigenes. Aber ist das nicht das Wesen wahrer Kunst?

Was Byron Fidetzis betrifft, der das Werk nach dem Verlust der Originalpartitur neu orchestriert und damit eine weitere Meisterleistung in unserem Musikleben vollbracht hat, was soll man da noch sagen! Wir glauben, dass selbst wenn die Italiener 1888 in Rom ein völlig anderes Werk gehört hätten, Samaras, wäre er anwesend gewesen, von Fidetzis‘ „Handwerkskunst” begeistert gewesen wäre.

In der Musik des Komponisten konnte man die französische Finesse und den Einfluss seiner französischen Kollegen und Lehrer Delibes (Lakmé), Bizet (Les Pêcheurs de Perles), Charpentier (Louise) und Chabrier (L’Étoile), aber auch in der „trionfale” „alla” Aida mit den links und rechts „abgeschnittenen” (!) Trompeten. Vorbildliche Ensembles im italienischen Belcanto-Stil von Donizetti (siehe Sextett) und seine Ballette im französischen Stil (siehe Verdis Vêpres siciliennes), sowohl in der Oper als auch in französischen Operetten „à la“ (die an den berühmten Klein-Zack au Les contes d´Hoffmann, aber auch an die österreichisch-ungarische Operette seiner Zeit erinnern), aber immer mit einem persönlichen Stil, der nicht von seinen Zeitgenossen kopiert oder „gestohlen” wurde, sondern sich nur von den musikalischen Entwicklungen um ihn herum beeinflussen ließ, als Student und Kollege, der in ganz Europa intensiv studierte und dessen gesamtes musikalisches Œuvre das Gefühl vermittelt, dass etwas Neues die Geschichte unserer Kunst erschüttern wird, und die Wahrheit offenbart wird, um den kommenden musikalischen Trend des Verismo einzuführen und „zu gebären”, der von seinen Kollegen Puccini, Leoncavallo und Mascagni zu Recht als „Vater” dieser Bewegung bezeichnet wurde. Ein Beweis dafür ist das Intermezzo zwischen dem 3. und 4. Akt.

Samaras´ „Medgé“ im Konzert in Athen/Foto Maria Callas Saal

Das Athener Philharmonische Orchester, der Athener Stadtchor unter der Leitung des Dirigenten Stavros Beris und die Solisten in Bestform, obwohl für eine ausgewogene Balance mindestens ein weiterer Chor erforderlich gewesen wäre. Lucie Peyramaure (Medgé/Mezzo?), Konstantinos Klironomos (Nair), Dimitris Platanas (Selim), Héloïse Mas (Vazanta), Tassos Apostolou (Kadur) und Florent Leroux-Roche (Amtziad) sangen sehr anständig, der Tenor vor allem kraftvoll und mit Elan. Die beiden Frauenstimmen schienen mir zu dunkel um sich voneinander zu unterscheiden. Zudem hatte Lucie Peyramaure für die jugendliche Sopranpartie der Titelheldin ein gewisses Höhenproblem und klang uncharmant. Sie ist sicher ein Mezzo, und die Partie tat ihr keinen Gefallen. Tassos Apostolou machte mit seinem dunklem Bass viel her, und der Bariton Dimitris Platanas zeigte einen elegant geführten Bariton. Ensemble und Chor waren von Apostolos Palaios tadellos vorbereitet worden waren. Aber der Held des Abends war das rauschhafte, sinnliche Orchester in der neuen Orchestrieruzng durch den Dirigenten Byron Fidetzis, der das Elegante in der Musik ebenso hervorbrachte wie das Kriegerische und Sinnlich-Exotische (3. Akt) – absolut spannend. (17. 02. 254).

Das Publikum, das den Theaterraum füllte, rief „Bravo” und applaudierte lange, was für die griechische Oper in unserer Zeit ungewöhnlich ist, und ließ die Künstler nicht von der Bühne. Es war ein echter Triumph für Samaras, Fidetzis und alle anderen. In Korfu und Italien wären sie sicherlich mit Rosenblättern überschüttet worden, wie es Tradition noch heute ist. Und es stellt sich erneut die Frage, warum die Nationaloper all diese erstklassigen griechischen Opern von Samaras, Carrer, Lavraga usw. nicht in ihr Repertoire aufnimmt und unsere 200-jährige Tradition unterschlägt. Kostas Xenakis

.

.

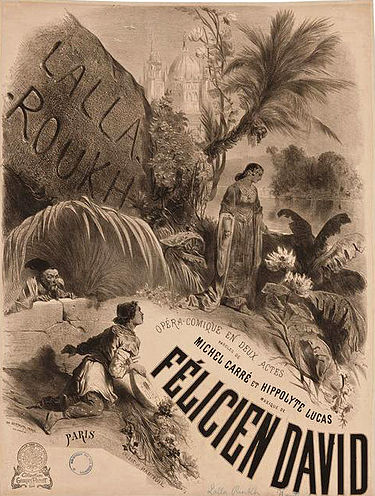

Zu Samaras „Medgé“: Poster zu Davids „Lallah-Rouk“ 1862/Wikipedia

Inhalt: Medgé wurde am 11. Dezember 1888 in Rom (Teatro Costanzi) uraufgeführt und sechsmal aufgeführt, mit der französischen Sopranistin Emma Calvé in der Titelrolle.

AKT I: Jäger verfolgen die Spuren eines wilden Tieres im Wald. Nair tötet mutig das Tier und feiert seinen Erfolg. Seine Schritte führen ihn zu einem verfluchten Felsen. Dort warnt ihn Kadur, sein weiser Diener, dass, wenn jemand es wage, dreimal Wasser aus dem Fluss zu trinken, ein Dämon in Gestalt einer Frau erscheine. Nair ist nicht überzeugt und trinkt, wodurch er die unbekannte „Göttin der Felsen“ heraufbeschwört. Tatsächlich steht eine schöne Frau vor ihm; sie ist kein Dämon, sondern die unglückliche Tochter des Königs von Mysore, Medgé. Nach der Niederlage ihres Vaters gegen den mächtigen Vazanta suchte sie Zuflucht in der Wildnis. Von ihrer Schönheit verzaubert, verspricht Nair, ihr zu helfen, über Nacht die Grenze zu überqueren. Bevor sie aufbrechen können, überrascht Sélim, der Anführer der Armee, sie und befiehlt seinen Soldaten, die Prinzessin zum Palast zu begleiten. Medgé muss gehorchen, während Sélim ihren Bitten nachgibt und Nair freilässt.

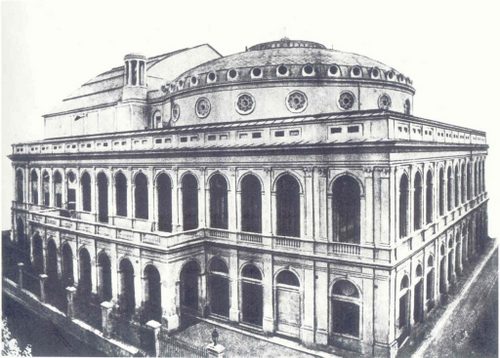

Zu Samaras´“Medgé“: das Teatro Constanzi 1880, nach dem Krieg wieder aufgebaut als Teatro dell´Opera di Roma/Wikipedia

AKT II: Medgé ist in die vertrauten Gemächern des Palastes zurückgekehrt, aber sie kann Nair nicht aus ihrem Kopf bekommen. Vazanta erscheint, majestätisch und benevolent. Im folgenden Duett gesteht die Königin der Prinzessin, die siegreich von der Grenze zurückgekehrt ist, ihre Liebe zu Sélim. Sie offenbart auch ihre verborgene Angst, dass Medgés erstaunliche Schönheit ihren Auserwählten verführen könnte. Medgé bietet an, den Palast zu verlassen, und Vazanta stimmt erleichtert zu. Unterdessen feiert das Volk die triumphale Rückkehr der Soldaten. In der Menge suchen Nair und Kadur Medgé, trotz der Gefahr. Während Vazanta zusammen mit den Priestern Brahma für den Sieg dankt, entdecken sie sie, aber Nairs unerwünschte Anwesenheit wird von Amgiad bemerkt. Nair wird verhaftet und zu Sélim gebracht, der über sein Schicksal entscheiden wird. Kadur flieht und übernimmt die Aufgabe, Medgé zu benachrichtigen. Im Palast wird Sélim zum König gekrönt. Als er von Medgés Entscheidung zu gehen erfährt, versucht er verzweifelt sie aufzuhalten, jedoch ohne Erfolg. Nair wird vor die Königin gebracht, die ihn dank der Fürsprache der Prinzessin freilässt. Das Drama erreicht seinen Höhepunkt, als die Personen sich in ihren Ängsten und Sehnsüchten gefangen sehen. AKT III: Eingehüllt in die Dunkelheit der Nacht und unter dem bedrohlichen Schatten von Sélim planen die beiden Liebenden ihre Flucht: Sie vereinbaren, dass Nair Medgé vorausgehen wird und sie sich bei Tagesanbruch am Flussufer treffen werden. Als Nair sich entfernt, erscheint Sélim und versucht, sich Medgé aufzuzwingen, die sich jedoch standhaft weigert, seinen Forderungen nachzugeben. Versteckt hinter einer Säule beobachtet Vazanta die Szene und greift im richtigen Moment ein, um die Prinzessin unter ihren Schutz zu stellen.

Zu Samaras´“Medgé“: Flachrelief von David d’Angers (1788–1856) mit Darstellungen von Denkern und Schriftstellern aus Asien, deren Ideen durch den Buchdruck verbreitet wurden, unter der Statue von Gutenberg. Der Dichter Auguste Pavie (1847 – 1925) rechts, zeigt auf die Bücher. „Lakmé“ basiert auf seinem Werk „Les Babouches du Brahmane“ und anderen Geschichten/Wikipedia

AKT IV: Am Ufer des Ganges singen der Hohepriester und das Volk Lobeshymnen auf Deva, die Göttin der Nacht. Unter ihnen betet auch Vazanta in ihrer Funktion als Hohepriesterin. Szenenwechsel: Vor dem Tempel Kadur segnet die Vereinigung von Nair und Medgé. Der ekstatische Moment wird von Sélim unterbrochen, der sich bedrohlich Medgé zuwendet. Bevor er sie ergreifen kann, erscheint Vazanta: Sélims Verrat an der Königin wird noch schwerwiegender, als er die Göttin Deva beleidigt. Sélim gesteht seine Liebe zu Medgé und macht damit seine Verurteilung unvermeidlich. Die Oper endet damit, dass Vazanta ein Messer in Sélims Kehle stößt, der auf dem heiligen Altar geopfert wird. Im Morgengrauen stehen Nair und Medgé vereint auf den Stufen des Tempels. Maira Milolidaki

.

.

Archivio Storico del Teatro dell´Opera die Roma: Spiro Samara (sic!) Medgé. Stagione 1888 al Teatro Costanzi Roma, Librettista: Fontana, Direttore: Mugnone, Leopoldo, Scenografia: Fidora, Natale, Cantano: Calvé, Emma (Medgé); Hastreiter, Elena (20, 31 dicembre Paolicchi-Mugnone, Maria) (Vazanta); Massart, Nestor (Nair); De Vries, [Devries Maurice?] (Selim); Cherubini, Enrico (Kadur); Navarri, Alberto (Amgiad); Terzi, Raffaele (Il gran bramiro). 11, 13, 15, 16, 20, 30 dicembre. Prima esecuzione assoluta: 11 dicembre 1888 Costanzi, Roma

.

.

Die vorliegenden Texte entnahmen wir mit Dank dem Programmheft zur konzertanten Aufführung im Maria Callas Saal in Athen im Februar 2024.

Die eine oder andere Unklarheit im Text von Giorgios Leotzakos (9. 8. 1935 – 13. 8. 2024 !) führt darauf zurück, dass es nur den griechischen Originaltext gab – in griechischer Schrift -, der für mich keine weitere Referenz zuließ. Daher die kursiv gesetzten Einschübe. Leotzakos´Kritik an Pierre Elzéar scheint absolut unberechtigt, denn der war ein renommierter Autor und Dichter, Librettist für Chabriers Gwendoline und viele andere Opern und genoss ganz offentsichtlich die Freundschaft von Fauré und anderen Musikern.

Zudem: Solange es keine Klarheit darüber gibt, ob nun Uraufführung (mit Emma Calvé) in französisch oder in Fontanas Übersetzung gegeben wurde (wie Leotzakos behauptet und wie die Annalen der römischen Oper belegen), scheint der Einschub des Textes zu Fontana bei Leotzakos etwas verwirrend, seine Verächtlichmachung des originalen Librettos von Elzéar verwunderlich, wenn denn Byron Fidetzis sich zur originalen Fassung entschieden hat, ob sie nun in der Uraufführung gegeben wurde oder nicht. Vielleicht gab es keinen anderen musikwissenschaftlichen Text zum Werk, den man hätte abdrucken können. Übersetzung DeepL./Bearbeitung, Redaktion und Kürzungen G. H. (Foto oben: La Bajadere von Ludwig Minkus 1901 am Moskauer Bolshoi/Detail/Wikipedia)