.

Das Lied von den Wäldern: Jenes Oratorium für Tenor, Bass, Knabenchor, gemischten Chor und Orchester gehört zu den populärsten Werken von Dmitri Shostakovich. Es entstand 1949 und trägt die Opuszahl 81. Das Libretto stammt von Jewgeni Dolmatowski (1915-1994). Als Major der Roten Armee war er 1945 an der Befreiung Berlins beteiligt. Er schrieb vornehmlich Liedtexte und Gedichte und wurde in seiner Heimat mit hohen Auszeichnungen geehrt. Gleich zu Beginn wird der „schwere Kampf“ gegen Nazideutschland, der nun vollbracht sei, heraufbeschworen. Die Aufforderung, Wälder als „grünes Band zu pflanzen“, wird als Zeichen von Überwindung der Zerstörungen gepriesen. Damals galt Stalin noch als der große Führer, weshalb die Bewohner der nach ihm benannten Städte voranschreiten würden. Dennoch dürfe „das Leid“ nie vergessen werden. Für die Zukunft wird ein Lustwandeln beim Gesang der Nachtigall versprochen. Mit einem Preislied von Kindern klingt das Werk machtvoll aus und nimmt im Ansatz das Finale der 12. Sinfonie, die zwölf Jahre später entstand, etwas vorweg. Es wurde häufig aufgeführt. Beim DDR Rundfunk entstand 1961 eine Aufnahme mit dem Tenor Gerhard Unger, der kurz darauf in den Westen ging, und dem Bassisten Christan Pötsch. Beide wirken in der Rosenkavalier-Produktion bei Deutsche Grammophon unter Karl Böhm als Valzacchi beziehungsweise Lakai mit. Übersetzt ins Deutsche wurde Dolmatowskis Textvorlage von Franzpeter Müller-Sybel, einem bekannten Dirigenten und Chorleiter im Osten Deutchlands. Für die Dresdener Einspielung von Wagners Rienzi stand der Chor der Dresdener Staatsoper unter seiner Leitung. Weitverzweigte Verknüpfungen auf dem Musikmarkt sind – wie dieses Beispiel zeigt – nicht selten. Sogar bis nach Japan gelangte das Oratorium, wo es 1978 bei einem Gastspiel des Chors des Allunionsrundfunks Moskau und des Staatlichen Sinfonieorchesters der UdSSR unter Leitung von Jewgeni Swetlanow mit Erfolg in Tokio aufgeführt und vom Rundfunk übertragen wurde. Ein Mitschnitt gelangte auf DVD. Obwohl die Beziehungen zwischen Japan und der Sowjetunion wegen gegenseitiger territorialer Ansprüche angespannt waren, blieb der Kulturaustausch davon unberührt. Das Zusammenwirken ging sogar so weit, dass ein japanischer Kinderchor bei der Aufführung mitwirkte und in die deutlich prosowjetisch ausgerichteten Verse in der Originalsprache einstimmte.

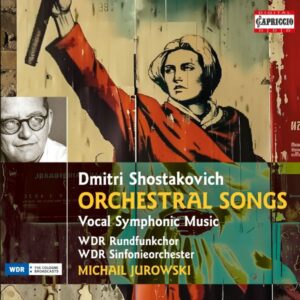

Mit historischem Abstand hat Capriccio das Oratorium in einer Edition, die dem erfolgreiche Wirken des Dirigenten Michail Jurowski beim WDR gewidmet ist, neu aufgelegt (C7465). Erstmals war es 1999 bei der Firma auf einer einzelnen CD herausgegebene worden. Jurowski, der 2022 in Berlin starb, ist der Sohn des mit Shostakovich eng befreundeten Komponisten Wladimir Jurowski und Vater der Dirigenten Wladimir und Dmitri Jurowski. Er bringt also auch biografische Voraussetzungen für eine authentische Interpretation mit. Unter seiner schwungvollen Leitung agiert das ehemalige Kölner Rundfunk-Sinfonie-Orchester (jetzt WDR-Sinfonieorchester) sehr eingängig. Als solle sich die Musik einschmeicheln. Härten werden gezügelt, dem Überschwang der Komposition Tür und Tor geöffnet. Mit den muttersprachlichen Solisten Vladimir Kasatschuk (Tenor) und Stanislav Sulejmanov (Bass) hatte der Dirigent bereits bei anderen Aufnahmen für den WDR zusammengearbeitet. Sie betonen das Liedhafte ihrer Aufgaben und verzichten auf theatralische Gesten, die sich durchaus angeboten hätten. Der aus Berlin hinzugezogene Rundfunk-Kinderchor und der Kölner Rundfunkchor (WDR Rundfunkchor) haben mit den russischen Versen keinerlei technische Probleme. Den Text näher besehen, hätte es dieses Stück derzeit vor dem Hintergrund des Überfall Russlands auf die Ukrainer gewiss sehr schwer. Niemand käme wohl auf die Idee, es öffentlich aufzuführen. So aber wirkt die Originalsprache wie eine Schranke, hinter der es vor allem seinen musikalischen Reichtum als durch und durch historisches Dokument entfalten kann.

Eingebettet ist das Lied von den Wäldern in der Edition in Werke von Shostakovich, die ohne vordergründige politische Botschaft auskommen. Dazu gehören die Suite aus der Oper Die Nase und Intermezzos aus Katarina Ismailowa, der Zweitfassung des Musikdramas Lady Macbeth von Mzensk. Sie sind von großer sinfonischer Kraft und stehen formal fast schon außerhalb der Oper. Sechs Romanzen nach Worten der russischen Lyrikerin Marina Zwetajewa, die zweitweise auch in Deutschland gelebt hat, sind in der Fassung mit kleinem Orchester zu hören, zudem die Lieder aus der jüdischen Volkspoesie und die Suite nach Worten von Michelangelo. Stanislav Sulejmanov tritt nochmals als Solist in dem Poem Die Hinrichtung des Stepan Rasin mit Chor und Orchester in Erscheinung. Neben dem Lied von den Wäldern ist es das zweite oratorische Werk in der Edition von Capriccio. Es entstand 1964 nach der literarischen Vorlage von Jewgeni Jewtuschenko und wurde mehrfach auf Tonträgern eingespielt. Rasin war ein militärischer Anführer der Kosaken. Der nach ihm benannte Aufstand im Wolgagebiet von 1670 gegen die Leibeigenschaft und die zaristische Verwaltung scheiterte. Rasin wurde hingerichtet. Rüdiger Winter