Die Schwarzkopf gibt es zweimal. Live und im Studio. Nur einmal habe ich sie im Konzert erlebt. Bei einem Liederabend am 27. Mai 1973 im Prager Rudolfinum. Sie ging auf die Sechzig zu, hatte ihre Opernkarriere bereits beendet und sang nur noch Lieder. Und die reichlich. Bis 1978 bereiste sie die ganze Welt. Jährlich im Schnitt zwanzig Konzerte zwischen Tokio und New York. Immer häufiger fand sich das Wort „Abschied“ auf den Programmzetteln und Plakaten. Letztmalig ist sie am 19. März 1979 in Zürich aufgetreten. Da saß ich nun in dem wunderbaren Saal nicht weit von der Moldau. Vor Spannung und Aufregung berstend. Das Licht ging aus. Sie schwebte heran, in meergrünblauen Chiffon gehüllt. Brillanten funkelten im Lichte des Scheinwerfers. Es war der Auftritt einer Königin, die sich zur Erfüllung der wichtigsten Aufgabe anschickte, die es für sie gab – dem Dienst an der Kunst! Ein magischer Augenblick. Wer ihr im privaten Leben begegnet ist, auf der Straße etwa oder in einem Hotelfoyer, dem fiel sie nicht gleich auf, so schlicht gab sie sich. Im Angesicht des Publikums aber, das ihr mit großer Erwartung entgegen sah, vollzog sich die majestätische Verwandlung. Nicht ganz zufällig sind die Ähnlichkeiten mit Marlene Dietrich oder der britischen Queen, mit denen sie auch das hohe Lebensalter teilte. Am 9. Dezember 2015 wäre Elisabeth Schwarzkopf Hundert geworden. Sie starb mit neunzig Jahren.

Zurück nach Prag. Der Beginn mit Schuberts „Was bedeutet die Bewegung“ war zu diesem Zeitpunkt ihrer Karriere schon ziemlich gewagt. Das weiß ich jetzt. Damals hätte sie auch „Hänschen klein“ singen können. Es wäre mir egal gewesen. Ich wollte sie sehen und hören. Meine musikalischen Erinnerungen setzen erst mit dem Fortschreiten des Abends ein, als sich das Auge an den optischen Glanz gewöhnt hatte und das Ohr wieder in seine elementaren Rechte eintrat. „Kennst du das Land, wo die Zitronen blühn?“ Immer hatte sie Hugo Wolf im Gepäck, meist zum Ende des Programms. Wäre ich nicht schon als Verehrer dieses Komponisten nach Prag gekommen, ich wäre es an diesem Abend geworden. In diesem einen Lied – ob im Konzert oder von der Konserve – offenbarte sich für mich ihr Können in Dynamik, Ausdruck und musikalischer Gestaltung auf beglückende Weise. Diese Ruhe und Konzentration. Als sei Singen die einzige Möglichkeit, sich mitzuteilen. „Kennst du das Haus? / Auf Säulen ruht sein Dach. / Es glänzt der Saal, / es schimmert das Gemach.“ Wenn dereinst niemand mehr eine Vorstellung davon hat, wie das ist, wenn etwas schimmert oder was denn nun unter einem Gemach zu versehen ist – von Elisabeth Schwarzkopf werden solche Dinge in ihrer poetischen Bedeutung bewahrt.

Zurück nach Prag. Der Beginn mit Schuberts „Was bedeutet die Bewegung“ war zu diesem Zeitpunkt ihrer Karriere schon ziemlich gewagt. Das weiß ich jetzt. Damals hätte sie auch „Hänschen klein“ singen können. Es wäre mir egal gewesen. Ich wollte sie sehen und hören. Meine musikalischen Erinnerungen setzen erst mit dem Fortschreiten des Abends ein, als sich das Auge an den optischen Glanz gewöhnt hatte und das Ohr wieder in seine elementaren Rechte eintrat. „Kennst du das Land, wo die Zitronen blühn?“ Immer hatte sie Hugo Wolf im Gepäck, meist zum Ende des Programms. Wäre ich nicht schon als Verehrer dieses Komponisten nach Prag gekommen, ich wäre es an diesem Abend geworden. In diesem einen Lied – ob im Konzert oder von der Konserve – offenbarte sich für mich ihr Können in Dynamik, Ausdruck und musikalischer Gestaltung auf beglückende Weise. Diese Ruhe und Konzentration. Als sei Singen die einzige Möglichkeit, sich mitzuteilen. „Kennst du das Haus? / Auf Säulen ruht sein Dach. / Es glänzt der Saal, / es schimmert das Gemach.“ Wenn dereinst niemand mehr eine Vorstellung davon hat, wie das ist, wenn etwas schimmert oder was denn nun unter einem Gemach zu versehen ist – von Elisabeth Schwarzkopf werden solche Dinge in ihrer poetischen Bedeutung bewahrt.

Es wimmelt nur so vor Live-Aufnahmen in ihrem Nachlass. Mozart ist der größte Posten. Von der Gräfin im Figaro existieren mindestens sieben Varianten aus Salzburg, Mailand, London und Amsterdam. Eine – und das ist für mich die absolute Aufnahme – ist sogar in Deutsch. Wilhelm Furtwängler bestand 1953 bei den Salzburger Festspielen darauf, weil er die Originalsprache dem Verständnis der Handlung abträglich fand. An zweiter Stelle kommt die Elvira im Don Giovanni mit nachweisbaren Mitschnitten aus Salzburg (allein drei unter Furtwängler), Wien, London und New York. In fünf Radioübertragungen hat sich die Fiordiligi erhalten. Ein bizarrer Sonderfall ist die Pamina in der Zauberflöte, die es live nicht im originalen Deutsch gibt. Als die Sängerin 1948 in Covent Garden engagiert wurde, musste sie die Rolle – wie damals dort Brauch – in Englisch singen. Sie wollte ganz sicher sein und wissen, ob „meine Aussprache klar war und die Betonung und Emphase der Worte zu Mozarts Musik passten“. Daher nahm sie „jede Note der Pamina-Partie auf“ – mit Klavier. Das Dokument, das einen tiefen Einblick in die Werkstatt der Sängerin eröffnet, wurde 1999 von Testament in einem Doppelalbum mit bis dahin unveröffentlichten Aufnahmen herausgegeben. Zwei komplette Mitschnitte aus der Mailänder Scala (1955) und von der RAI in Rom (1953) – beide Male von Herbert von Karajan geleitet – sind in Italienisch. Deutsch gibt es nur die Erste Dame in der Studioproduktion der EMI von 1964 und – als 22jährige Chorsängerin – in der berühmten Einspielung unter Thomas Beecham 1937 in Berlin (diverse Firmen). Kenner der Stimme legen ihr Hand dafür ins Feuer, die damals sehr obertönige Stimme mit guten Kopfhörern sogar herauszuhören.

Es wimmelt nur so vor Live-Aufnahmen in ihrem Nachlass. Mozart ist der größte Posten. Von der Gräfin im Figaro existieren mindestens sieben Varianten aus Salzburg, Mailand, London und Amsterdam. Eine – und das ist für mich die absolute Aufnahme – ist sogar in Deutsch. Wilhelm Furtwängler bestand 1953 bei den Salzburger Festspielen darauf, weil er die Originalsprache dem Verständnis der Handlung abträglich fand. An zweiter Stelle kommt die Elvira im Don Giovanni mit nachweisbaren Mitschnitten aus Salzburg (allein drei unter Furtwängler), Wien, London und New York. In fünf Radioübertragungen hat sich die Fiordiligi erhalten. Ein bizarrer Sonderfall ist die Pamina in der Zauberflöte, die es live nicht im originalen Deutsch gibt. Als die Sängerin 1948 in Covent Garden engagiert wurde, musste sie die Rolle – wie damals dort Brauch – in Englisch singen. Sie wollte ganz sicher sein und wissen, ob „meine Aussprache klar war und die Betonung und Emphase der Worte zu Mozarts Musik passten“. Daher nahm sie „jede Note der Pamina-Partie auf“ – mit Klavier. Das Dokument, das einen tiefen Einblick in die Werkstatt der Sängerin eröffnet, wurde 1999 von Testament in einem Doppelalbum mit bis dahin unveröffentlichten Aufnahmen herausgegeben. Zwei komplette Mitschnitte aus der Mailänder Scala (1955) und von der RAI in Rom (1953) – beide Male von Herbert von Karajan geleitet – sind in Italienisch. Deutsch gibt es nur die Erste Dame in der Studioproduktion der EMI von 1964 und – als 22jährige Chorsängerin – in der berühmten Einspielung unter Thomas Beecham 1937 in Berlin (diverse Firmen). Kenner der Stimme legen ihr Hand dafür ins Feuer, die damals sehr obertönige Stimme mit guten Kopfhörern sogar herauszuhören.

Ich gehöre nicht zu denen, die sich ihren Abschied deutlich früher gewünscht hätten, als sie noch auf dem Höhepunkt war. Wäre dies geschehen, hätte ich sie ja in Prag verpasst. Nun ja. Leichter zu hören wurde sie nicht, je näher sich die Sängerlaufbahn ihrem Ende neigte. Defizite, die noch von den frühen Überforderungen als Elsa und Elisabeth unter Karajan an der Mailänder Scala oder als Butterfly in London hergerührt haben mögen, konnten letztlich trotz ihrer superben Technik nicht mehr ausgeglichen werden. Klarheit und Diktion gingen verloren, die aber Ruhe blieb. Töne, nicht selten etwas gurgelnd produziert, wurden dunkler, die Aussprache undeutlicher. Dramatische Passagen gerieten ins Schimpfen. Verschleiß ist den späten Mitschnitten und Produktionen deutlich anzuhören – als böse Ahnung auch in Dokumenten vom Beginn ihrer Weltkarriere wie Leonores „Abscheulicher! Wo eilst du hin?“ aus Beethovens Fidelio, 1954 mit Karajan am Pult aufgenommen. Im letzten Moment verließ die Sängerin diesen Irrweg.

Ich gehöre nicht zu denen, die sich ihren Abschied deutlich früher gewünscht hätten, als sie noch auf dem Höhepunkt war. Wäre dies geschehen, hätte ich sie ja in Prag verpasst. Nun ja. Leichter zu hören wurde sie nicht, je näher sich die Sängerlaufbahn ihrem Ende neigte. Defizite, die noch von den frühen Überforderungen als Elsa und Elisabeth unter Karajan an der Mailänder Scala oder als Butterfly in London hergerührt haben mögen, konnten letztlich trotz ihrer superben Technik nicht mehr ausgeglichen werden. Klarheit und Diktion gingen verloren, die aber Ruhe blieb. Töne, nicht selten etwas gurgelnd produziert, wurden dunkler, die Aussprache undeutlicher. Dramatische Passagen gerieten ins Schimpfen. Verschleiß ist den späten Mitschnitten und Produktionen deutlich anzuhören – als böse Ahnung auch in Dokumenten vom Beginn ihrer Weltkarriere wie Leonores „Abscheulicher! Wo eilst du hin?“ aus Beethovens Fidelio, 1954 mit Karajan am Pult aufgenommen. Im letzten Moment verließ die Sängerin diesen Irrweg.

Die kommentierte Auflistung ihrer Aufnahmen füllt ein ganzes Buch: Elisabeth Schwarzkopf – A Career on Record von Alan Sanders und J.B. Steane, 1995 in Englisch bei Duckworth erschienen (ISBN 0-7156-2656-6). Es berücksichtigt auch die ganz frühen offiziellen Dokumente, nicht aber Mitschnitte wie eine der Nonnen in der Oper Palla de‘ Mozzi von Gino Marinuzzi, die 1940 in Berlin ihre deutsche Erstaufführung erlebte und in Ausschnitten beim Reichsrundfunk überdauert hat oder den Hirten im Berliner Tannhäuser von 1938. Dafür finden sich aber die legendären Muggen verzeichnet, mit denen die Schwarzkopf Aufnahmen von Kollegen komplettierte – ihnen damit jedoch nicht selten die Show stahl: Fjodor in der Todesszene des Boris Godunow von Boris Christoff oder Brangäne in Ausschnitten mit Ludwig Weber aus dem dritten Aufzug von Tristan und Isolde. Nach wie vor wird darüber spekuliert, in welchen Plattenproduktionen sie Kolleginnen mit Spitzentönen aushalf, die diese nicht mehr zur Verfügung hatten. Kirsten Flagstad in der EMI-Aufnahme von Tristan und Isolde unter Furtwängler ist der prominenteste Fall. Er kam durch Indiskretion heraus, die Flagstad verließ tiefgekränkt die EMI und wechselte zur Decca für das Reingold über. In Karajans Falstaff aus London soll sie auch nicht nur als Alice mitgewirkt haben. Kein Aufhebens wurde auch darum gemacht, dass die Schwarzkopf die Dialoge der Marzelline für Ingeborg Hallstein in der EMI-Fidelio-Aufnahme unter Klemperer spricht (spricht?).

Das CD-Ereignis im Jubiläumsjahr ist eine neue Auflage ihrer kompletten EMI-Recitals von 1952 bis 1974 in einer prächtigen Box bei Warner (0825646026050). Alle meine Prager Lieder sind aus dem Studio darunter. Die einstige Hauslabel der Schwarzkopf war von Warner übernommen worden. Sie hat es nicht mehr erlebt. Sämtliche Hüllen der 31 CDs sind den originalen Aufmachungen nachgebildet wie sie zuerst in England auf den Markt kamen (schreibt die Firma). Was einst auf einer LP vorlag ist nun auf einer CD untergebracht. Keine Füller, keine Boni. So gehört sich das. Zumindest dieses eine Mal wurde das wohl kalkulierte akustische Erbe dieser Sängerin nicht wie ein Steinbruch benutzt, aus dem sich nach Gutdünken bedient wird. In der Vergangenheit hatten etliche Wiederauflagen inhaltlich darunter gelitten, dass die ursprüngliche Konzeption der Recitals durch neue Zusammenstellungen aus den verschiedensten Jahren verloren ging. Oft war auch der Klang uneinheitlich oder wurde – was noch schlimmer ist – durch rabiate Bearbeitungen nur scheinbar angeglichen. Dieses Problem ist in dieser Edition aus der Welt. Alle Aufnahmen, oft noch in Mono produziert, sind einem so gründlichen wie dezenten Remastering unterzogen worden. Herausgekommen ist ein sehr samtiger und weicher Sound, der auch eine Vorstellung davon gibt, wie natürlich Mono geklungen hat und wie schwer es vor allem Walter Legge, dem Produzenten und Ehemann der Schwarzkopf, der noch aus der Schelllackära kam, gefallen ist, auf Stereo umzusteigen. Beide, Legge und die Schwarzkopf, sind Grenzgänger der Aufnahmetechnik. Das ging bekanntlich so weit, dass der EMI-Rosenkavalier von Strauss, dieser Luxusartikel der Langspielplattenära – zweimal eingespielt und inzwischen auch in beiden Versionen veröffentlicht – in Mono am Vormittag und in Stereo nachmittags aufgenommen wurde. Insofern wird Legge, ohne den die Karriere der Schwarzkopf gar nicht denkbar gewesen wäre, in die Ehrung mit einbezogen.

Das CD-Ereignis im Jubiläumsjahr ist eine neue Auflage ihrer kompletten EMI-Recitals von 1952 bis 1974 in einer prächtigen Box bei Warner (0825646026050). Alle meine Prager Lieder sind aus dem Studio darunter. Die einstige Hauslabel der Schwarzkopf war von Warner übernommen worden. Sie hat es nicht mehr erlebt. Sämtliche Hüllen der 31 CDs sind den originalen Aufmachungen nachgebildet wie sie zuerst in England auf den Markt kamen (schreibt die Firma). Was einst auf einer LP vorlag ist nun auf einer CD untergebracht. Keine Füller, keine Boni. So gehört sich das. Zumindest dieses eine Mal wurde das wohl kalkulierte akustische Erbe dieser Sängerin nicht wie ein Steinbruch benutzt, aus dem sich nach Gutdünken bedient wird. In der Vergangenheit hatten etliche Wiederauflagen inhaltlich darunter gelitten, dass die ursprüngliche Konzeption der Recitals durch neue Zusammenstellungen aus den verschiedensten Jahren verloren ging. Oft war auch der Klang uneinheitlich oder wurde – was noch schlimmer ist – durch rabiate Bearbeitungen nur scheinbar angeglichen. Dieses Problem ist in dieser Edition aus der Welt. Alle Aufnahmen, oft noch in Mono produziert, sind einem so gründlichen wie dezenten Remastering unterzogen worden. Herausgekommen ist ein sehr samtiger und weicher Sound, der auch eine Vorstellung davon gibt, wie natürlich Mono geklungen hat und wie schwer es vor allem Walter Legge, dem Produzenten und Ehemann der Schwarzkopf, der noch aus der Schelllackära kam, gefallen ist, auf Stereo umzusteigen. Beide, Legge und die Schwarzkopf, sind Grenzgänger der Aufnahmetechnik. Das ging bekanntlich so weit, dass der EMI-Rosenkavalier von Strauss, dieser Luxusartikel der Langspielplattenära – zweimal eingespielt und inzwischen auch in beiden Versionen veröffentlicht – in Mono am Vormittag und in Stereo nachmittags aufgenommen wurde. Insofern wird Legge, ohne den die Karriere der Schwarzkopf gar nicht denkbar gewesen wäre, in die Ehrung mit einbezogen.

Die berühmten vier Song Books, einmalig, weil so wohlkalkuliert und abgewogen, gab es in dieser Form bisher nur als LP. Endlich ist wieder nachzuvollziehen, was sich die Sängerin und Legge dabei gedacht haben. Sie holten den klassischen Liederabend ins Studio – nicht ohne belehrenden Touch. So und nicht anders sollte es sein! Dazu gehört, dass sich die Programme mit den Jahren zunehmend den stimmlichen Ressourcen anpassten. Mehr noch. Selbst auf den originalen Coverbildern alterte die Schwarzkopf. Das fällt noch mehr auf, liegen sie nebeneinander auf dem Tisch. Lieder dominieren mit gut zwei Dritteln der 31 CDs. Den Anschluss bildet der komplette Mitschnitt des berühmten Liederabends, den die Schwarzkopf gemeinsam mit Victoria de los Angeles und Dietrich Fischer-Dieskau als „Homage to Gerald Moore“ am 20. Februar 1967 in London gegeben haben. Sie feierten gemeinsam den Pianisten, der sie durch viele Jahre ihres künstlerischen Lebens mit Verständnis, Diskretion und Hingabe begleitet hatte. Bisher gab es von diesem legendären Konzert nur Auszüge auf einer EMI-CD, die zudem den Eindruck erweckt hatte, als handele es sich um eine ganz beliebige Veranstaltung. Nun die Gesamtaufnahme, die – und das ist die Ausnahme der Sammlung – mit der schon erwähnten Fidelio-Arie und Ah! perfido aufgefüllt wurde. Dass Wolf-Lieder in London auch zum Vortrag kamen, versteht sich von selbst. Das Italienische Liederbuch nach Gedichten des ersten deutschen Literatur-Nobelpreisträgers Paul Heyse gibt es komplette aus dem Studio mit Fischer-Dieskau und in Auszügen, die von der Schwarzkopf allein bestritten werden. Beide Male mit Moore.

Die berühmten vier Song Books, einmalig, weil so wohlkalkuliert und abgewogen, gab es in dieser Form bisher nur als LP. Endlich ist wieder nachzuvollziehen, was sich die Sängerin und Legge dabei gedacht haben. Sie holten den klassischen Liederabend ins Studio – nicht ohne belehrenden Touch. So und nicht anders sollte es sein! Dazu gehört, dass sich die Programme mit den Jahren zunehmend den stimmlichen Ressourcen anpassten. Mehr noch. Selbst auf den originalen Coverbildern alterte die Schwarzkopf. Das fällt noch mehr auf, liegen sie nebeneinander auf dem Tisch. Lieder dominieren mit gut zwei Dritteln der 31 CDs. Den Anschluss bildet der komplette Mitschnitt des berühmten Liederabends, den die Schwarzkopf gemeinsam mit Victoria de los Angeles und Dietrich Fischer-Dieskau als „Homage to Gerald Moore“ am 20. Februar 1967 in London gegeben haben. Sie feierten gemeinsam den Pianisten, der sie durch viele Jahre ihres künstlerischen Lebens mit Verständnis, Diskretion und Hingabe begleitet hatte. Bisher gab es von diesem legendären Konzert nur Auszüge auf einer EMI-CD, die zudem den Eindruck erweckt hatte, als handele es sich um eine ganz beliebige Veranstaltung. Nun die Gesamtaufnahme, die – und das ist die Ausnahme der Sammlung – mit der schon erwähnten Fidelio-Arie und Ah! perfido aufgefüllt wurde. Dass Wolf-Lieder in London auch zum Vortrag kamen, versteht sich von selbst. Das Italienische Liederbuch nach Gedichten des ersten deutschen Literatur-Nobelpreisträgers Paul Heyse gibt es komplette aus dem Studio mit Fischer-Dieskau und in Auszügen, die von der Schwarzkopf allein bestritten werden. Beide Male mit Moore.

Ein Lied soll herausgegriffen werden, weil es die Kunst der Sängerin nach meinem Empfinden auf exemplarische Weise veranschaulicht. Nummer 19: „Wir haben lange Zeit geschwiegen, / Auf einmal kam uns nun die Sprache wieder. / Die Engel, die herab vom Himmel fliegen, / Sie brachten nach dem Krieg den Frieden wieder. / Die Engel Gottes sind herabgeflogen, / Mit ihnen ist der Frieden eingezogen. / Die Liebesengel kamen über Nacht / Und haben Frieden meiner Brust gebracht.“ Das Schweigen liegt bleiern auf den Seelen der Liebenden. Deklamatorisch der Beginn, wie hingesprochen. Ein ganz typischer Schwarzkopf-Einstieg in ein Lied. Als hätte die Sprachlosigkeit keine Noten. Unmerklich steigt die musikalische Linie an, während die „Engel Gottes“ herabfliegen. Wenn das hier so aufgeschrieben steht, ist es nahe am Kitsch. In der Umsetzung aber ist es genial gelöst. Dem Adverb „wieder“ kommt die größte Bedeutung zu, um die melodische Kurve stimmlich anzuheben. Beim ersten Mal legt die Sängerin vor dem Wort eine hörbare Pause ein, als ob sie staunt, es nicht fassen kann, dass die Sprachlosigkeit tatsächlich überwunden sein soll. In das Innehalten mischt sich gar ein leichtes Misstrauen, das erst im zweiten „wieder“ musikalisch erlösend aufgehoben wird. Ein Adverb! Musikalisch so tief ausgeschöpft! So habe ich das bei keiner anderen Sängerin gehört – obwohl es viele schöne andere Aufnahmen gibt. Oft wurde der Schwarzkopf Manierismus vorgeworfen, was ich nie verstanden habe. Ist da etwas dran? Eine Antwort gibt sie im Booklet selbst. Der Musik-Journalist und -Schriftsteller Thomas Voigt, den ich für den profundesten Schwarzkopf-Kenner halte, zitiert sie mit den Worten: „Das schreibt einer dem anderen nach, ohne sich vielleicht mal einen Gedanken darüber zu machen, warum hohe Frauenstimmen im reiferen Alter bei bestimmten Tönen und vor allem in den Übergangslagen oft eine andere Farbe nehmen müssen.“

Ein Lied soll herausgegriffen werden, weil es die Kunst der Sängerin nach meinem Empfinden auf exemplarische Weise veranschaulicht. Nummer 19: „Wir haben lange Zeit geschwiegen, / Auf einmal kam uns nun die Sprache wieder. / Die Engel, die herab vom Himmel fliegen, / Sie brachten nach dem Krieg den Frieden wieder. / Die Engel Gottes sind herabgeflogen, / Mit ihnen ist der Frieden eingezogen. / Die Liebesengel kamen über Nacht / Und haben Frieden meiner Brust gebracht.“ Das Schweigen liegt bleiern auf den Seelen der Liebenden. Deklamatorisch der Beginn, wie hingesprochen. Ein ganz typischer Schwarzkopf-Einstieg in ein Lied. Als hätte die Sprachlosigkeit keine Noten. Unmerklich steigt die musikalische Linie an, während die „Engel Gottes“ herabfliegen. Wenn das hier so aufgeschrieben steht, ist es nahe am Kitsch. In der Umsetzung aber ist es genial gelöst. Dem Adverb „wieder“ kommt die größte Bedeutung zu, um die melodische Kurve stimmlich anzuheben. Beim ersten Mal legt die Sängerin vor dem Wort eine hörbare Pause ein, als ob sie staunt, es nicht fassen kann, dass die Sprachlosigkeit tatsächlich überwunden sein soll. In das Innehalten mischt sich gar ein leichtes Misstrauen, das erst im zweiten „wieder“ musikalisch erlösend aufgehoben wird. Ein Adverb! Musikalisch so tief ausgeschöpft! So habe ich das bei keiner anderen Sängerin gehört – obwohl es viele schöne andere Aufnahmen gibt. Oft wurde der Schwarzkopf Manierismus vorgeworfen, was ich nie verstanden habe. Ist da etwas dran? Eine Antwort gibt sie im Booklet selbst. Der Musik-Journalist und -Schriftsteller Thomas Voigt, den ich für den profundesten Schwarzkopf-Kenner halte, zitiert sie mit den Worten: „Das schreibt einer dem anderen nach, ohne sich vielleicht mal einen Gedanken darüber zu machen, warum hohe Frauenstimmen im reiferen Alter bei bestimmten Tönen und vor allem in den Übergangslagen oft eine andere Farbe nehmen müssen.“

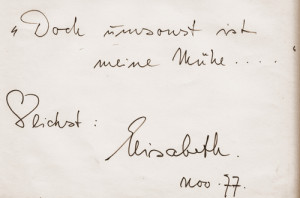

„Doch umsonst ist meine Mühe…“ Ein Albumblatt von Elisabeth Schwarzkopf vom November 1977. Es befindet sich im Besitz des Autors dieses Beitrags.

In meiner Wohnung hängt ein Albumblatt von ihr mit einem eigenhändigen, sehr hintersinnigen Zitat: „Doch umsonst ist meine Mühe“. Es stammt aus dem Spanischen Liederbuch von Wolf. Oft denke ich darüber nach, wie sie diese Worte wohl verstanden wissen wollte. Gönnte sie sich einen Anflug von Selbstironie oder war sie am Ende nicht überzeugt von der Nachhaltigkeit ihres Lebenswerks? Sollte sich die gnadenlose Tortour durch die Studios, Opernhäuser und Konzersäle dieser Welt doch nicht gelohnt haben? Was würde bleiben? Traute sie denen, die nach ihr kamen und die sie immer wieder als große Hoffnung bezeichnete, doch nicht zu, die Maßstäbe, die sie selbst gesetzt hatte, zu bewahren? Nahm sie die jungen Sänger in ihren Meisterkursen deshalb so hart heran, weil sie selbst hart gegen sich war, weil sie wusste, dass Begabung nicht ausreicht, um als Sänger zu bestehen?

Es ist bezeichnent, dass Elisabeth Schwarzkopf lediglich zwei klassische Opernquerschnitte, die auch als solche auch produziert worden sind, hinterlassen hat: Troilus and Cressida von William Walton und Arabella von Richard Strauss. Sie sollte ursprünglich die Cressida bei der Uraufführung 1954 in London singen. Daraus wurde nichts, weil Walton zu langsam arbeitete und sich inzwischen andere Verpflichtungen angehäuft hatten. Mit den Studio-Szenen sollte vor allem dem Freund Walton ein Gefallen getan werden. Nur gut, denn die feinsinnige Aufnahme erweist sich in der Wiederauflage als Genuss pur. Arabella, 1954 eingespielt, ist „ein Fall von andrer Art“. Damals, zu Beginn der Langspielplattenära, hätte sich eine Gesamtaufnahme dieser Oper nicht verkauft. So blieb es bei den Szenen, was heute, wo so viele Arabellas auf dem Markt herumschwirren, genauso bedauerlich wie unvorstellbar ist. Was gibt es noch? Das Weihnachts- und das Operetten-Album. Eines so unverzichtbar wie das andere. Die Romantischen Heroinen – Elisabeth und Elsa von Wagner – sind ebenso dabei wie die wie die beiden großen Szenen der Agathe aus Webers Freischütz, bei denen mir jedes Mal der Atem stockt, so stark ist der Bann dieses Konzentrats gestalterischer Kraftanstrengung. Sie sind als Bestandteile einer Gesamtaufnahme gar nicht vorstellbar. Es scheint bereits alles gesagt. Wer, bitte, sollten auch die Partner sein? In der Schwarzkopfschen Lesart bleiben die Szenen Solitäre. Am ehesten kommt so etwas wie Ensemblegeist noch bei der nächtlichen Szene mit der Ortrud von Christa Ludwig auf. Auch diese knapp zwanzig Minuten sind nachzuhören und machen manches Dokument der Neuzeit überflüssig. Übrigens ist seinerzeit auch die „Ozean“-Arie der Rezia aus Webers Oberon eingespielt worden. Sie blieb – aus gutem Grunde? – bis jetzt unveröffentlicht.

Es ist bezeichnent, dass Elisabeth Schwarzkopf lediglich zwei klassische Opernquerschnitte, die auch als solche auch produziert worden sind, hinterlassen hat: Troilus and Cressida von William Walton und Arabella von Richard Strauss. Sie sollte ursprünglich die Cressida bei der Uraufführung 1954 in London singen. Daraus wurde nichts, weil Walton zu langsam arbeitete und sich inzwischen andere Verpflichtungen angehäuft hatten. Mit den Studio-Szenen sollte vor allem dem Freund Walton ein Gefallen getan werden. Nur gut, denn die feinsinnige Aufnahme erweist sich in der Wiederauflage als Genuss pur. Arabella, 1954 eingespielt, ist „ein Fall von andrer Art“. Damals, zu Beginn der Langspielplattenära, hätte sich eine Gesamtaufnahme dieser Oper nicht verkauft. So blieb es bei den Szenen, was heute, wo so viele Arabellas auf dem Markt herumschwirren, genauso bedauerlich wie unvorstellbar ist. Was gibt es noch? Das Weihnachts- und das Operetten-Album. Eines so unverzichtbar wie das andere. Die Romantischen Heroinen – Elisabeth und Elsa von Wagner – sind ebenso dabei wie die wie die beiden großen Szenen der Agathe aus Webers Freischütz, bei denen mir jedes Mal der Atem stockt, so stark ist der Bann dieses Konzentrats gestalterischer Kraftanstrengung. Sie sind als Bestandteile einer Gesamtaufnahme gar nicht vorstellbar. Es scheint bereits alles gesagt. Wer, bitte, sollten auch die Partner sein? In der Schwarzkopfschen Lesart bleiben die Szenen Solitäre. Am ehesten kommt so etwas wie Ensemblegeist noch bei der nächtlichen Szene mit der Ortrud von Christa Ludwig auf. Auch diese knapp zwanzig Minuten sind nachzuhören und machen manches Dokument der Neuzeit überflüssig. Übrigens ist seinerzeit auch die „Ozean“-Arie der Rezia aus Webers Oberon eingespielt worden. Sie blieb – aus gutem Grunde? – bis jetzt unveröffentlicht.

Mein Favorit unter den Recitals der Warner-Edition aus dem Archiv der EMI ist nach wie vor die spätere Aufnahme der Vier letzten Lieder von Strauss mit dem von George Szell geleiteten Radio-Sinfonie-Orchester Berlin von 1965. Es ist nicht sehr lange her, dass bei Orfeo ein Mitschnitt dieser Lieder von den Salzburger Festsielen 1962 mit István Kertész am Pult der Berliner Philharmoniker herausgekommen ist. Während die Sängerin im drei Jahre jüngeren Mitschnitt schon an Grenzen kommt und sich sogar an einer Stelle im Text verheddert, kann sie im Studio alle Register ziehen und noch einmal eine Leistung vollbringen, die vor Publikum schon nicht mehr oder niemals möglich war. Die Schwarzkopf gibt es eben zweimal. Rüdiger Winter

Das große Foto oben ist ein Ausschnitt des Deckblattes der neuen Warner-Edition.