.

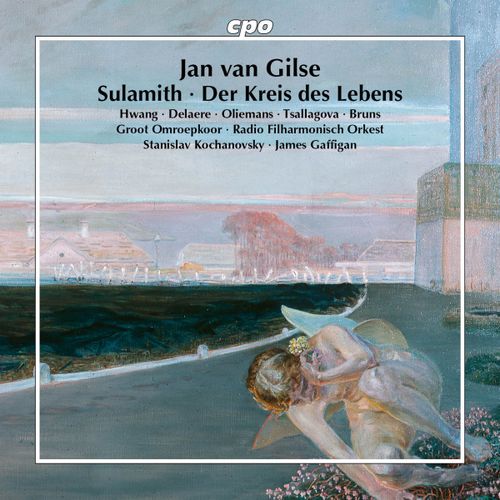

Die Wiederentdeckung des niederländischen Komponisten Jan van Gilse hierzulande kann cpo für sich in Anspruch nehmen. Wer neugierig darauf ist, wen es jenseits der großen Namen wie Beethoven, Mozart, Bruckner oder Brahms noch so alles gibt in der zweiten oder gar dritten Reihe, ist beim Musiklabel des Medienversandhändlers jpc genau richtig. Im Katalog tauchen Namen auf, die selbst gut informierte Konzertgänger noch nie gehört haben. Es sind nicht die berühmtesten Orchester und Solisten aus den internationalen Musikzentren am Werk. Stattdessen bilden Fundstücke und Ausgrabungen eine eigene Währung. Ich verdanke cpo – in der Langfassung classic production osnabrück – beispielsweis die Gesamtaufnahme aller Lieder und Balladen von Carl Loewe und die Bekanntschaft mit den Märchen-Melodramen von Carl Reinecke. Oft sind Werke im Angebot, die seit ihrer Uraufführung nie wieder erklungen sind. Vermittelt wird die heilsame Erfahrung, dass das musikalische Erbe nicht nur aus Preziosen besteht. In den meist aussagekräftigen Booklets werden jene Kapitel der Musikgeschichte aufgemacht, die in den gängigen Nachschlagewerken und selbst im Netz zu kurz kommen – wenn sie denn überhaupt existieren oder nicht total veraltet sind. Bei vokalen Kompositionen finden sich in der Regel die Texte, die nicht selten nur ganz schwer zu beschaffen wären. Insgesamt dürften es etwa fünf Alben sein, die cpo Jan van Gilse bisher gewidmet hat, darunter seine vier vollendeten Sinfonien, das Klavierkonzert, diverse Orchesterstücke sowie das Oratorium Eine Lebensmesse nach Richard Dehmel. Jetzt also eine neue CD mit Sulamith und Der Kreis des Lebens (555 648-2).

In beiden Fällen handelt es sich um Kantaten mit Solostimmen, Chor und Orchester. Die fünf Sängerinnen und Sänger kommen aus fünf verschiedenen Ländern – die Sopranistinnen Sumi Hwang aus Südkorea und Elena Tsallagove aus Russland, die Tenöre Denzil Delaere aus Belgien und Benjamin Bruns aus Deutschland sowie der Bariton Thomas Oliemans aus den Niederlanden. Es singt der große niederländische Rundfunkchor (Groot Omroepkoor). Das Philharmonische Rundfunkorchester (Radio Filharmonisch Orkest) wird bei Sulamith von dem aus Petersburg stammenden Stanislav Kochanovsky, Chefdirigenten der NDR Radiophilharmonie in Hannover, und der Kreis des Lebens vom US-Amerikaner James Gaffigan geleitet. Es hatte sich also ein internationales Ensemble zusammen gefunden, von dem angenommen werden kann, dass es auch dem Komponisten gefallen hätte. Der war länderübergreifend tätig.

In beiden Fällen handelt es sich um Kantaten mit Solostimmen, Chor und Orchester. Die fünf Sängerinnen und Sänger kommen aus fünf verschiedenen Ländern – die Sopranistinnen Sumi Hwang aus Südkorea und Elena Tsallagove aus Russland, die Tenöre Denzil Delaere aus Belgien und Benjamin Bruns aus Deutschland sowie der Bariton Thomas Oliemans aus den Niederlanden. Es singt der große niederländische Rundfunkchor (Groot Omroepkoor). Das Philharmonische Rundfunkorchester (Radio Filharmonisch Orkest) wird bei Sulamith von dem aus Petersburg stammenden Stanislav Kochanovsky, Chefdirigenten der NDR Radiophilharmonie in Hannover, und der Kreis des Lebens vom US-Amerikaner James Gaffigan geleitet. Es hatte sich also ein internationales Ensemble zusammen gefunden, von dem angenommen werden kann, dass es auch dem Komponisten gefallen hätte. Der war länderübergreifend tätig.

Gilse, am 11. Mai 1881 in Rotterdam geboren, stammte aus bürgerlichen Verhältnissen. Schon als Kind versuchte er sich mit einem Trauermarsch für Klavier im Komponieren. Nach dem Abitur bestand er die Aufnahmeprüfung für das renommierte Kölner Konservatorium, das von Franz Wüllner geleitet wurde. Als Dirigent der Uraufführungen von Rheingold und Walküre, die 1869 bzw. 1870 in München gegen den Willen Richard Wagners von König Ludwig II. durchgesetzt wurden, ging er in die Geschichte ein. Wüllner wurde Gilses Lehrer in Orchesterleitung und Komposition. Die erste Sinfonie stammt aus dieser Zeit und begründete den eigenen Stil. Den Anschluss des Studiums bildete Sulamith. „Aufgrund eines Streits, an dem van Gilse übrigens nicht Schuld war, musste er das Kölner Konservatorium vorzeitig verlassen, weshalb die geplante Aufführung der Sulamith nicht stattfand“, vermerkt der Autor des Boooklet-Textes John Smit. Im November 1902 sei van Gilse nach Berlin gegangen, um sein Studium bei Engelbert Humperdinck fortzusetzen. Die erste Aufführung habe 1903 in seinem Heimatland, und zwar beim zweitägigen Musikfest in Arnheim unter der Leitung des Komponisten stattgefunden. Dafür wurden 120 Orchestermusiker und ein mehr als 500-köpfigen Chor aufgeboten.

Jan van Gilse auf einem Gemälde seines Landsmann Heinrich Martin Krabbé / Wikimedia

Der Text stammt von dem deutschen Prinzen Erich von Schönaich-Carolath (1852-1908), einem Gutsherrn, der sich als Schriftsteller betätigte. Als der Dichterprinz aus der Haseldorfer Marsch gelangte er zu Ansehen über seinen unmittelbaren Wirkungskreis hinaus. Smit nimmt an, dass Wüllner den Komponisten mit dem Stoff bekannt machte. Dieser habe die allmächtige, selbstaufopfernde Liebe einer Frau schildern wollen – und sie als die sagenumwobene biblische Sulamith in der Dichtung des Prinzen gefunden. Im Gegensatz zur Vorlage erscheint ihr Name aber nur als Titel und nicht im Handlungsverlauf selbst, wo sie Maronitenweib ist, das des Weges daher kommt und einem bedrängten Bettler beisteht. Smit: „Liebe und Barmherzigkeit sind daher auch das Hauptthema dieses Gedichts. Sie sind es, die das böse Spiel dessen zerstören, der alles verneint, und ihm immer wieder vor Augen führen, dass er sein Teufelswerk nie wird vollenden können. Auf einem Felsen nahe der heiligen Stadt Jerusalem sitzend, will er zur Osterzeit wieder einmal seinen Triumph über die Schöpfung Gottes genießen, und der vorbeiziehende Pilgerchor macht es ihm leicht: Der alte, dürstende Bettler, der den frommen Leuten in den Weg kommt, wird ignoriert und zu den Worten von der Auferstehung Christi seinem erbärmlichen Schicksal überlassen. Satan jubiliert … jedoch nicht lange: Eine junge maronitische Mutter nimmt sich des Verschmachtenden an und stillt seinen Durst. Der Beobachter starrt fassungslos ins Leere.“

Prinz Erich von Schönaich-Carolath verfasste den Text für „Sulamith“ / OBA

Seinen Kreis des Lebens wollte Jan van Gilse als eine Symphonie verstanden wissen. Er bediente sich bei Rainer Maria Rilke. In der Partitur ist das Werk indes als Zyklus für Sopran und Tenor, achtstimmigen gemischten Chor und Orchester bezeichnet. Die Gedichte wurden nicht willkürlich ausgewählt, sondern sollen die Grundidee erklären, auf der das Werk beruht. Smith zitiert den Komponisten mit den Worten: „Wie könnte man diesen Gedanken in seiner einfachsten Form wiedergeben? Als die Erkenntnis, dass das Leben ein Kreislauf ist, dass Anfang und Ende ineinanderfließen und sich nur in einem höheren Grad der Bewusstheit unterscheiden. Und darüber hinaus, dass Tod und Leben eins sind, dass der Tod nichts anderes ist als die unbeleuchtete Seite des Lebens, wie Rilke es ausdrückt.“ Große Gedanken verlangen in dieser Zeit nach großer Form. Gilse ist in der Wahl seiner Mittel nicht eben bescheiden, was ihn mit dem Zeitgenossen Gustav Mahler verbindet. Dem Publikum wird einiges abverlangt. Wer die deutschen Texte nicht kennt, dürfte Mühe haben, den inhaltlichen Botschaften zu folgen. Zumal heutzutage ganz andere Themen gesetzt sind, die Ausdrucksformen weniger wortreich auskommen und sich zunehmend an der Alltagssprache orientieren.

In beiden Werken sind die Solisten um Verständlichkeit bemüht. Als zusätzlich hilfreich erweist es sich, dass im Booklet die literarischen Vorlagen in der Originalsprache und in englischer Übersetzung abgedruckt sind. Die modernen Klangkörper – Chor auch Orchester – tragen zudem dazu bei, die Kantaten durch mehr Durchsichtigkeit und Klarheit dem heutigen Zuhörerschaft angemessen zu vermitteln. Dennoch dürften es beide Stücke schwer haben, im normalen Konzertbetrieb Fuß zu fassen. Sie werden allenfalls Festivals vorbehalten bleiben, was auch schon ein Gewinn wäre. Für die Ausgabe bei cpo wurden sie 2018 (Sulamith) bzw. 2023 (Der Kreis des Lebens) beim traditionellen Freitagskonzert – AVROTROS Friday Concert – im Utrechter Tivoli Vredenburg mitgeschnitten. Die Veranstaltungen gelten als festlicher Start ins Wochenende. Auf dem Programm stehen neben klassischen Meisterwerken auch unbekannte Stücke vornehmlich niederländischer Komponisten. Ständige Gastgeber sind die Radio-Philharmonie und der Rundfunkchor, die sich jeweils Solisten aus dem In- und Ausland einladen.

Nach Gedichten von Rainer Maria Rilke wurde „Der Kreis des Lebens“ komponiert / Wikipedia

Die Kantate war in Berlin entstanden, wo Gilse von 1927 bis 1933 wohnte und als Gastdirigent wirkte. Erstmals erklang sie 1937 mit dem vom Komponisten geleiteten Concertgebouw Orkest in Amsterdam. Das Echo war geteilt. Kritiker bemängelten, dass Text und Musik ganz und gar nicht zusammenpassten. Die leisen Dichterworte stünden im Widerspruch zu dem bombastischen Orchester. Obwohl zu dieser Zeit noch nicht von den Nationalsozialisten besetzt, herrschte eine negative Haltung gegenüber Deutschland, die sich auch in den Reaktionen niederschlug. Im Booklet wird auf jene Beobachter verwiesen, die Gilse vorwarfen, „zu deutsch“ zu komponieren. Seine Lebensdaten finden sich auch in der Biographie, die das Huygens-Institut für die Geschichte der Niederlande, kurz Huygens ING, im Internet anbietet. Es ist der Königlich Niederländischen Akademie der Wissenschaften angegliedert. Als Hitler an die Macht kam, habe er Deutschland verlassen und sei 1933 nach Utrecht zurückgekehrt – nunmehr als Direktor des Konservatoriums und der Musikschule. „Angesichts zahlreicher Enttäuschungen in diesen Positionen, die ihn an der Verwirklichung seiner Ideen hinderten, trat er 1937 zurück, um sich ganz der Komposition zu widmen.“ Pläne für eine neue Oper gehen auf 1937 zurück, heißt es weiter. Sie sollte sein größtes Werk werden. Der Text basiere auf Charles de Costers Buch Die Legende und die heldenhaften, fröhlichen und ruhmreichen Abenteuer von Ulenspiegel und Lamme Goedzak im flandrischen Lande und anderswo. Die Partitur sei am 29. November 1940 fertiggestellt worden, eine vollständige Aufführung jedoch aufgrund des Krieges nicht möglich gewesen. „Für Herbst 1941 waren bereits Aufführungen der Trauermusik aus dieser Oper im Amsterdamer Concertgebouw angekündigt; diese wurden jedoch abgesagt, da Jan van Gilse sich weigerte, der Kultuurkamer (Kulturkammer) beizutreten. Seine Musik wurde bis Kriegsende nicht mehr aufgeführt, und er selbst erlebte die Befreiung nicht.“ Da Jan van Gilse seine antinationalsozialistische Gesinnung mehrfach unmissverständlich zum Ausdruck gebracht habe, drohte ihm die Inhaftierung. Kurz vor einem deutschen Angriff auf sein Amsterdamer Haus im Februar 1942 wurde er gewarnt und gezwungen, unterzutauchen. „Von da an begann für ihn und seine Frau ein schwieriges Leben, sie flohen von einem Versteck zum anderen. Am 1. Oktober 1943 fiel Maarten van Gilse, ihr jüngster Sohn, den Kugeln der Besatzungstruppen zum Opfer, und am 28. März 1944 starb sein ältester Sohn Janrik auf die gleiche Weise“, heißt es in der Huygens-Biographie. Jan van Gilse habe sich nie von diesen rasch aufeinander folgenden Schicksalsschlägen erholt. „In seinem letzten Versteck bei dem Komponisten Rudolf Escher in Oegstgeest erkrankte er schwer. Eine bösartige Krankheit raffte ihn innerhalb weniger Monate dahin, und er starb am 8. September 1944. Um andere vor der Gefahr zu schützen, wurde er unter einem anderen Namen begraben.“ Rüdiger Winter