.

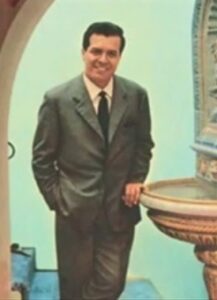

Im biblischen Alter von 98 Jahren ist der peruanische Tenor Luigi Alva am 15. Mai 2025 im norditalienischen Mariano Comense verstorben. Im Olymp der großen Sänger hatte er schon zu Lebzeiten einen festen Platz gefunden. Er war mehr als nur ein technisch brillanter „tenore di grazia“, er verband die Tugenden des modernen Sängerdarstellers mit denen des klassischen „maestro di musica“. Sein Vortrag, der in seinen Glanzzeiten auch vom Reiz einer sinnlichen, blühenden Stimme profitierte, war uneitel, stilsicher und immer von einer großen Wärme, ja Inbrunst. Das gab seinen Interpretationen in den Opern Mozarts, Rossinis und Donizettis, die bis heute nichts von ihrer Gültigkeit verloren haben, eine unverwechselbare persönliche Note. Besonders in drei Partien hat er Geschichte geschrieben: Almaviva, Don Ottavio und Ferrando.

Luis Ernesto Alva y Talledo, wie er eigentlich hieß, wurde am 10. April 1927 in der peruanischen Hauptstadt Lima geboren und erhielt dort seine erste Ausbildung bei Rosa Mercedes de Morales. Bereits 1949 stand er in Peru in Zarzuelas auf der Bühne. In Italien setzte er dann seine Studien bei Emilio Ghirardini und Ettore Campogalliani fort, der später auch Lehrer von Mirella Freni und Luciano Pavarotti war. Bereits 1953 übernahm er – neben dem Protagonisten Ettore Bastianini – in einer NDR-Produktion von Puccinis „Tabarro“ die kleine Rolle des Liederverkäufers. Zwei Jahre später debütierte er an der Mailänder Scala als Paolino in Cimarosas „Il matrimonio segreto“. Der Erfolg war so durchschlagend, dass ihn die Intendanz kurz darauf als Partner der Callas im „Barbier von Sevilla“ (unter Carlo Maria Giulini) und als Ferrando in „Così fan tutte“ (unter Guido Cantelli) einsetzte.

Luis Ernesto Alva y Talledo, wie er eigentlich hieß, wurde am 10. April 1927 in der peruanischen Hauptstadt Lima geboren und erhielt dort seine erste Ausbildung bei Rosa Mercedes de Morales. Bereits 1949 stand er in Peru in Zarzuelas auf der Bühne. In Italien setzte er dann seine Studien bei Emilio Ghirardini und Ettore Campogalliani fort, der später auch Lehrer von Mirella Freni und Luciano Pavarotti war. Bereits 1953 übernahm er – neben dem Protagonisten Ettore Bastianini – in einer NDR-Produktion von Puccinis „Tabarro“ die kleine Rolle des Liederverkäufers. Zwei Jahre später debütierte er an der Mailänder Scala als Paolino in Cimarosas „Il matrimonio segreto“. Der Erfolg war so durchschlagend, dass ihn die Intendanz kurz darauf als Partner der Callas im „Barbier von Sevilla“ (unter Carlo Maria Giulini) und als Ferrando in „Così fan tutte“ (unter Guido Cantelli) einsetzte.

Die eigentliche internationale Karriere begann 1957 bei den Salzburger

Festspielen, wo er unter Karajan den Fenton im „Falstaff“ sang. Auf Salz-

burg folgten Aix-en-Provence, die Wiener Staatsoper und schließlich 1964

die Metropolitan Opera, an der er bis 1975 regelmäßig auftrat. Auch auf

deutschen Bühnen war er häufig zu Gast. So übernahm er an der Deut-

schen Oper Berlin den Ferrando in Otto Schenks und Karl Böhms Neupro-

duktion von „Cosi fan tutte“ (1972), ein Jahr darauf den Don Ottavio in Rudolf Noeltes „Don Giovanni“. In dieser Zeit sang er in Berlin auch andere Partien wie den Alfredo in „La Traviata“ sowie – natürlich in deutscher Sprache – Tamino und Belmonte. Diese Partie hatte er nach dem Tod von Fritz Wunderlich zuvor schon bei den Salzburger Festspielen übernommen.

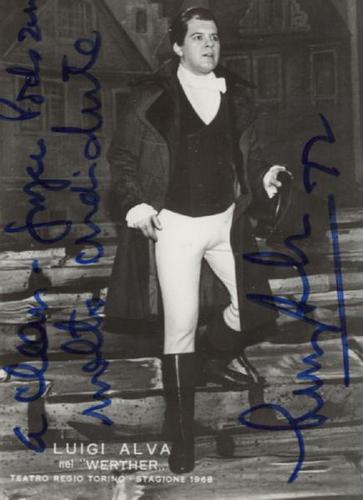

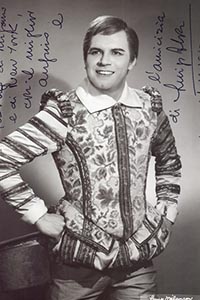

Alva war immer klug genug, die Grenzen seines Faches nicht zu überschreiten. Sein Repertoire blieb deshalb auf die italienische Oper des Settecento und Partien Mozarts, Rossinis, Donizettis und Bellinis (Elvino in „La Sonnambula“) begrenzt. Erst spät in seiner Karriere fügte er den Werther hinzu. Deshalb mag es überraschen, dass der Sänger auf Wunsch des Dirigenten Hermann Scherchen an der Mailänder Scala die Rolle des Bacchus in „Ariadne auf Naxos“ übernahm, eine Partie, die sonst den Heldentenören vorbehalten ist. Dass er damit Erfolg hatte, hängt mit einigen Eigenmächtigkeiten des Dirigenten zusammen, der kurzerhand einige schwere Passagen der Partie strich und auch im Orchestersatz Retuschen vornahm, um eine reine Rokokowelt zu beschwören. In Mailand kam es in dieser Zeit auch noch zu zwei weiteren überraschenden Rollendebüts. Da die damalige Intendanz offensichtlich entschlossen war, den Hosenrollen in der Oper den Garaus zu machen, wurde Alva nicht nur als Siebel in Gounods „Faust“, sondern auch als Sesto in „La clemenza di Tito“ besetzt, in jener Produktion, in der die große Giulietta Simionato 1966 in der lyrischen Sopranpartie der Servilia ihre unspektakuläre Abschiedsvorstellung gab.

Er selbst war bis 1989 als Sänger aktiv. Eine Karriere also, die sich über vier Jahrzehnte erstreckte, also relativ lange für einen Sänger seines Stimmfaches. Ich erinnere mich an seine verblüffte Reaktion, als ich ihn in einem Interview während der Berliner „Così“-Proben fragte, ob er sich vorstellen könne, in reiferem Alter ins Charakterfach zu wechseln, beispielsweise Herodes oder Mime zu singen. Sein stärkster Konkurrent im Fach des lirico-leggero, Ugo Benelli, ist später diesen Weg gegangen und hat seine Karriere damit um einige Jahre verlängern können. Alva zog sich aber keineswegs von der Oper zurück, war als Regisseur und zeitweise als Intendant in Lima und bis ins hohe Alter auch als Pädagoge in Mailand tätig.

Er selbst war bis 1989 als Sänger aktiv. Eine Karriere also, die sich über vier Jahrzehnte erstreckte, also relativ lange für einen Sänger seines Stimmfaches. Ich erinnere mich an seine verblüffte Reaktion, als ich ihn in einem Interview während der Berliner „Così“-Proben fragte, ob er sich vorstellen könne, in reiferem Alter ins Charakterfach zu wechseln, beispielsweise Herodes oder Mime zu singen. Sein stärkster Konkurrent im Fach des lirico-leggero, Ugo Benelli, ist später diesen Weg gegangen und hat seine Karriere damit um einige Jahre verlängern können. Alva zog sich aber keineswegs von der Oper zurück, war als Regisseur und zeitweise als Intendant in Lima und bis ins hohe Alter auch als Pädagoge in Mailand tätig.

Sein diskographischer Nachlass ist, wenn auch mit einem überschaubaren Repertoire, beträchtlich und repräsentativ. In seiner Paraderolle als Almaviva liegt mehr als ein Dutzend Aufnahmen vor. Neben den Studio-Produktionen unter Ionel Perlea, Vittorio Gui, Arturo Basile und Claudio Abbado gibt es zahlreiche Live-Mitschnitte, von denen ich den Dokumenten aus Mailand (mit Maria Callas) und London (mit Teresa Berganza) den Vorzug gebe. In beiden Fällen war Carlo Maria Giulini der inspirierende und zugleich präzise Dirigent. Ihm verdanken wir auch die schon klassische Referenzaufnahme des „Don Giovanni“ (mit Elisabeth Schwarzkopf). Bei „Così fan tutte“ ziehe ich die Live-Aufnahmen unter Cantelli und Hans Rosbaud der späteren Studio-Aufnahme unter Otto Klemperer vor. In Antal Doratis Haydn-Zyklus ist Alva in drei Partien eine tragende Säule des Unternehmens. Die Studio-Produktion von Cimarosas „Il matrimonio segreto“ entstand kurz nach der Bühnen-Aufführung an der Piccola Scala und ist ein weiteres beeindruckendes Dokument seiner glorreichen Anfänge. Fenton unter Herbert von Karajan liegt sowohl als Mitschnitt von den Salzburger Festspielen wie auch als Studio-Produktion mit Referenz-Charakter vor. Als Alternative ist hier ein Mitschnitt unter Giulini vom Holland Festival 1963 zu empfehlen. Einer meiner Favoriten in der Diskographie ist die vom greisen Tullio Serafin verantwortete Aufnahme von Donizettis „L’elisir d’amore“, da der Dirigent schweren Barolo statt Lambrusco serviert, Alva die „furtiva lagrima“ der Komödie erkennen lässt und die Kollegen Rosanna Carteri, Rolando Panerai und Giuseppe Taddei in keiner späteren Aufnahme des Werkes übertroffen wurden.

Die Quintessenz von Alvas unverwechselbarer Kunst finden wir in zwei Alben mit spanischen und südamerikanischen Liedern („Ay ay ay“) und mit Kanzonen Paolo Francesco Tostis. Letzteres ist hier weniger bekannt geworden. Alle Tenöre von Rang haben diese Lieder gesungen und teilweise auch aufgenommen, mir gefallen sie in der Lesart Alvas am besten. Er setzt nicht auf vokale Glanzentfaltung, sondern auf Schlichtheit des Vortrags und ehrliche Emphase und trifft damit den Geist und die Seele dieser Salonlieder genau. Er hat immer Sonne in der Stimme, um es blumig-feuilletonistisch auszudrücken.

Die stattliche Diskographie ist um eine Reihe von Videos zu ergänzen, die den Darsteller Alva in Aktion zeigen. Einige sind als DVDs greifbar, der Rest ohne Mühe im Internet zu finden. An prominenter Stelle steht da Jean-Pierre Ponnelles Inszenierung des „Barbiere“, in der Teresa Berganza und Hermann Prey Alvas Partner sind. Auch in den Fernseh-Produktionen von „Così fan tutte“ und „Don Pasquale“ (in deutscher Sprache!) begegnen wir dem Herren-Gespann Alva-Prey wieder, die Mozart-Oper verdient zusätzliches Interesse wegen dem Dirigat von Karl Böhm und dem Einsatz von Gundula Janowitz und Christa Ludwig als bewährtes Schwestern-Paar. Der Regisseur Vaclav Kaslik betonte in einem Gespräch mit dem Autor, dass er mit dieser Produktion nicht zufrieden war, sie gar als „Prostitution“ empfand, da er seine visuellen Vorstellungen nicht verwirklichen konnte und ganz darauf reduziert wurde, der Musik gehorsamer Diener zu sein.

Eine auf DVD festgehaltene Aufführung von Haydns „Lo speziale“ (Lugano 1982) präsentiert den späten Alva in der Titelrolle, die im Allgemeinen den Spielbässen vorbehalten ist. Im Netz kann man noch eine Reihe weiterer interessanter Funde machen. So gibt es gleich drei Versionen des „Don Giovanni“: einen italienischen Fernsehfilm und zwei Live-Mitschnitte aus Neapel und Aix-en-Provence. Da sie im gleichen Zeitraum (1958-60) aufgenommen wurden und das Zeitalter des Regie-Theaters noch nicht angebrochen war, weisen die Interpretationen des Don Ottavio keine wesentlichen Unterschiede auf. Das sängerische Umfeld ist aber in allen Fällen interessant. Der attraktive Mario Petri (TV, Neapel) war damals ein führender Vertreter des Don Giovanni, den Gabriel Bacquier in Aix als dekadenten Rokoko-Wüstling gab. Die erfahrenen Mozart-Sänger Sesto Bruscantini (TV, Neapel) und Rolando Panerai (Aix) wechseln sich als Leporello ab, Teresa Stich-Randall (TV, Aix) als Donna Anna sowie Ilva Ligabue (Neapel) und Leyla Gencer (TV) als Donna Elvira vertreten die Frauenriege prominent. Eine besondere Entdeckung ist eine italienische Produktion von „Le nozze di Figaro“ aus den Kindertagen der Fernseh-Oper (1956) in der Inszenierung von Herbert Graf, in der Luigi Alva, hier noch in der ersten Blüte seiner Laufbahn, neben Heinz Rehfuß, Nicola Rossi-Lemeni, Marcella Pobbe und Rosanna Carteri als Basilio zu erleben ist. Selbstverständlich singt er die Arie von der Eselshaut und erfüllt die Partie mit stimmlichem Glanz und diskretem komödiantischem Witz.

Eine auf DVD festgehaltene Aufführung von Haydns „Lo speziale“ (Lugano 1982) präsentiert den späten Alva in der Titelrolle, die im Allgemeinen den Spielbässen vorbehalten ist. Im Netz kann man noch eine Reihe weiterer interessanter Funde machen. So gibt es gleich drei Versionen des „Don Giovanni“: einen italienischen Fernsehfilm und zwei Live-Mitschnitte aus Neapel und Aix-en-Provence. Da sie im gleichen Zeitraum (1958-60) aufgenommen wurden und das Zeitalter des Regie-Theaters noch nicht angebrochen war, weisen die Interpretationen des Don Ottavio keine wesentlichen Unterschiede auf. Das sängerische Umfeld ist aber in allen Fällen interessant. Der attraktive Mario Petri (TV, Neapel) war damals ein führender Vertreter des Don Giovanni, den Gabriel Bacquier in Aix als dekadenten Rokoko-Wüstling gab. Die erfahrenen Mozart-Sänger Sesto Bruscantini (TV, Neapel) und Rolando Panerai (Aix) wechseln sich als Leporello ab, Teresa Stich-Randall (TV, Aix) als Donna Anna sowie Ilva Ligabue (Neapel) und Leyla Gencer (TV) als Donna Elvira vertreten die Frauenriege prominent. Eine besondere Entdeckung ist eine italienische Produktion von „Le nozze di Figaro“ aus den Kindertagen der Fernseh-Oper (1956) in der Inszenierung von Herbert Graf, in der Luigi Alva, hier noch in der ersten Blüte seiner Laufbahn, neben Heinz Rehfuß, Nicola Rossi-Lemeni, Marcella Pobbe und Rosanna Carteri als Basilio zu erleben ist. Selbstverständlich singt er die Arie von der Eselshaut und erfüllt die Partie mit stimmlichem Glanz und diskretem komödiantischem Witz.

Ein nur kurzes, aber berührendes und freudig stimmendes Video aus Peru kann als Epilog zu zwei großen Sängerkarrieren gesehen werden: der damals 81jährige Alva und die 73jährige Berganza präsentieren sich 2008, gleichsam „in alter Frische“, einem hingerissenen Publikum mit dem Zarzuela-Duett „La Rosa con el Clavel“. (Fotos Wikipedia/Metropolitan Opera Archive/prtivat) Ekkehard Pluta