.

Die Liebesgeschichte von Romeo und Julia gehört zu den berühmtesten Dramen der Welt – sie hat auch reichlich ihre Spuren in der Musik hinterlassen. Ob Tschaikowsky, Prokowjev oder Gounod, ob Bellini, Vaccaj oder Berlioz – es gibt jede Menge berühmter Vertonungen. Nun kommt eine vergessene auf den Markt, eine Oper von Niccolò Zingarelli, nach dem 2021 herausgegebenen CD-Querschnitt nun 2024/25 als Video komplett: Giulietta e Roméo beim Label Chateau de Versailles. Dazu zum ersten eine Besprechung von Ingrid Wanja und danach Verschiedenes zur Oper selbst, auch die Rezension des CD-Querschnitts von Chateau der Versailles von 2021, die in der Wertung von der DVD-Besprechung abweicht. De gustibus und so ….

.

.

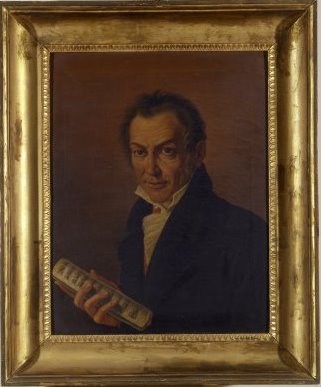

Der Komponist Nicolò Zingarelli/Wikipedia/BiblioMC

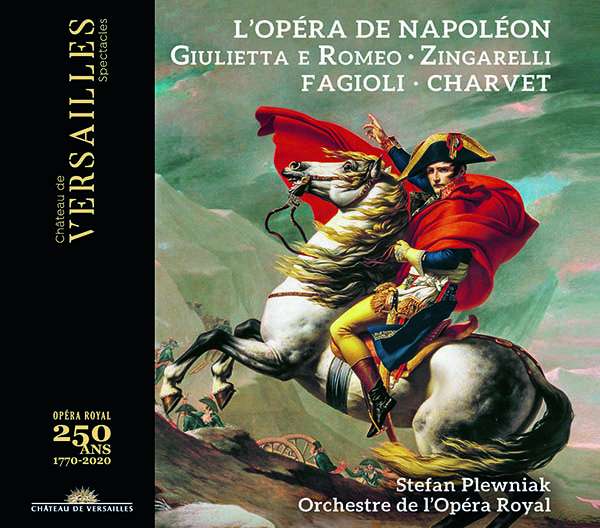

Nun also Ingrid Wanja: Die Universität von Bologna besitzt ein Verzeichnis der Aufführungen, die Nicolò Antonio Zingarellis erfolgreichster Oper Giulietta e Romeo nach ihrer Uraufführung in Mailand 1796 zuteil wurde, und es ist eine fast unendliche Liste von italienischen Städten, bis 1812 auch Berlino erscheint, das Jahr des Russlandfeldzugs Napoleons I., als dessen Lieblingsoper das Werk gilt. Unklar ist allerdings, ob man bei der Planung des Spielplans schon gewusst hat, dass dieser mit einem Fiasko für die Franzosen enden sollte, Preußen sich längst durch den Vertrag von Tauroggen aus dem erzwungenen Bündnis gelöst hatte, also nicht damit zu rechnen war, dass der Kaiser der Franzosen in Berlin Halt machen würde. Außerdem hätten sowie die Lieblingssänger des Despoten, Giuseppina Grassini und Girolamo Crescentini, nicht zur Verfügung gestanden. Die Liste der Aufführungen bricht übrigens ganz plötzlich ab, was wohl auch daran liegt, dass mit Rossini ein neuer Stern am Opernhimmel erschienen war, der den wohl letzten Vertreter der Neapolitanischen Schule in der Gunst des Publikums ablöste. Übrigens wurde die Zuneigung Napoleons zu dessen Werken vom Komponisten nicht erwidert, was vor allem wohl wegen dessen enger Bindung an den Papst lag, der Napoleon zwar für die Rückkehr Frankreichs zur katholischen Kirche dankbar sein musste, nicht aber dafür, dass ihm der Empereur bei der Krönung zum Kaiser die Krone aus der Hand riss und sich selbst und seine Gattin Josephine Beauharnais krönte. Eine ältere Ausgabe mit Ausschnitten, wie die jetzige CD und DVD, trägt den Titel L’opéra de Napoléon. Zingarelli jedenfalls floh aus den Teilen Italiens, die von den Franzosen besetzt worden waren, unter die Fittiche der römischen Kirche.

Die Quelle für das Libretto von Giulietta e Romeo ist weniger Shakespeare als italienische Fassungen des Schicksals der unglücklichen Liebenden, so kommt es, dass Lorenzo entfällt und Romeos Freund dessen Aufgabe, die Übergabe des Giftfläschchens, übernimmt, und anstelle der Amme gibt es eine Freundin namens Mathilde. Eine wesentlich wichtigere Rolle spielt der Vater Giuliettas, der anstelle des Oberhaupts der Stadt Verona den Schlussmonolog voller Reue zu singen hat. Auch werden den Liebenden die Freuden der Hochzeitsnacht versagt, an die Trauung schließt sich sogleich der Scheintod Giuliettas an.

Da das Bühnenbild von Roland Fontaine auch für Don Giovanni benutzbar sein musste, zeigt es keine spezifischen mittelalterlichen oder gar Veroneser Stilelemente, die Kostüme von Christian Lacroix (!) hingegen tragen der Vorliebe Napoleons für dieses Werk Rechnung und sind in schönstem Empirestil gehalten. Damit ist schon einmal der optische Genuss gewährleistet. Die Regie von Gilles Rico ist eine behutsame, die Akteure in jeder Hinsicht ins beste Licht stellende. Stefan Piewniak hält das Orchestre de l’Opéra Royal (Heimatbühne ist immerhin das Schloss Versailles) zu straffem, elegantem und bereits den vor der Tür stehenden Belcanto berücksichtigendem Spiel an, schließlich waren unter vielen anderen Bellini und Donizetti Schüler Zingarellis.

Da das Bühnenbild von Roland Fontaine auch für Don Giovanni benutzbar sein musste, zeigt es keine spezifischen mittelalterlichen oder gar Veroneser Stilelemente, die Kostüme von Christian Lacroix (!) hingegen tragen der Vorliebe Napoleons für dieses Werk Rechnung und sind in schönstem Empirestil gehalten. Damit ist schon einmal der optische Genuss gewährleistet. Die Regie von Gilles Rico ist eine behutsame, die Akteure in jeder Hinsicht ins beste Licht stellende. Stefan Piewniak hält das Orchestre de l’Opéra Royal (Heimatbühne ist immerhin das Schloss Versailles) zu straffem, elegantem und bereits den vor der Tür stehenden Belcanto berücksichtigendem Spiel an, schließlich waren unter vielen anderen Bellini und Donizetti Schüler Zingarellis.

Für den heutigen Hörer ungewöhnlich, für die Zeit des Komponisten typisch ist die Rollenverteilung mit einem Mezzosopran für die junge Liebende, hier der Countertenor (natürlich Kastrat, Counter sangen damals sowas nicht/G.H.) für den Geliebten, den Tenor für den das Liebesglück verhindernden Intriganten, und auch der später dem Bariton gegönnte helfende Freund ist noch dem Countertenor zugeteilt. Das führt bei der vorliegenden Aufnahme, da die auch optisch, dazu noch vokal von beeindruckenderer Statur ist, zu einer eher mütterlichen Giulietta, die den zierlichen, zarten Counter eher wie einen Sohn wirken lässt. Adéle Charvet erfreut durch viel Wärme und Geschmeidigkeit ihres Mezzos. Franco Fagioli verfügt über betont feine Farben, eine ungeheure Virtuosität und vokale Eleganz, für sich genommen sind beide Sänger vorzüglich, nur passen sie, zumindest nach heutigem Geschmack, nicht zueinander. Krystian Adam (Everado=Capulet) und Valentino Buzza (Tebaldo) sind die Tenöre und überzeugen vokal wie darstellerisch, der Vater mit schöner Klage, Tebaldo mit auch darstellerischer Agilität. Florie Valiquette gibt eine attraktive Matilde mit frischem Sopran. Noch zarter, feinstimmiger und fragiler als sein Freund Romeo ist in jeder Hinsicht der Gilberto von Nicolò Balducci, dem man den Strippenzieher nicht recht abnimmt, vielleicht hat ihn deswegen die Regie auch mit der nicht ohne weiteres nachvollziehbaren Aura des Überirdischen versehen. Auf jeden Fall bereichert die DVD mit der vollständigen auch optischen Wiedergabe des Werks, nachdem zuvor nur Ausschnitte aus einer konzertanten Aufführung verfügbar waren (DVD CV 5181/ 24. 02. 25/). Ingrid Wanja

.

.

Zingarellis „Giulietta e Romèo“/ Grabstelle der Capulets/ Bühnenbild von Alessandro Sanquirico für das Teatro Carcano 1829/Ricordi Archives

Und nun Matthias Käther zum älteren Konzert-Querschnitt, ebenfalls bei Chateau de Versailles: Nicolò Antonio Zingarelli ist wohl der von allen heute nicht gespielten Opernkomponisten am häufigsten in der Literatur erwähnte. Immer wieder stolpert man über seinen Namen. Er war nicht nur ein Lieblingskomponist der Generation zwischen Mozart und Rossini, er war auch ein hocheinflussreicher Lehrer und unterrichtete eine ganze Belcanto-Komponisten-Generation, auch Donizetti und Bellini sind dabei. Er hat 37 Opern geschrieben, die in Europa rauf und runter gespielt wurden, vor allem seine Romeo-und Julia-Oper vom 1796.

Wolfgang Leonhardts These, dass die Revolution ihre Kinder frisst, gilt auch hier. Zingarelli hat als „Erfinder“ im Keim schon alles Folgende entwickelt. Er „erfand“ eine moderne, sehr sinnliche Sängeroper mit großen emotionalen Szenen und weit ausgreifenden Gesangslinien. Seine Schüler und Nachahmer haben diese Errungenschaften aufgegriffen und dann noch frappierender umgesetzt. Erst Vaccaj mit einer Neuvertonung des Stoffes und dann Zingarellis Lieblingsschüler Bellini mit einer noch erfolgreicheren Version (I Capuleti e i Montecchi). Zingarellis eher zurückhaltenderer Stil war dann in dem blendenden Licht seiner auftrumpfenden Schüler nicht mehr zu erkennen.

Nach ersten Neu-Begnungen mit der Oper in Salzburg, Schwetzingen (Rezension nachstehend) und Venedig zeigt gerade diese CD- (bzw. DVD)-Erst-Einspielung auf historischen Instrumenten unter Stefan Plewiak, warum sich die Ausgrabung lohnt. Eine Würdigung Zingarellis war und ist heute eher möglich, das Werk wäre noch in den 90ern abgelehnt worden, weil man versucht hätte, es als eine Art Prequel zu Bellini zu servieren – also als Musik, die man schlicht als Vorläufermusik eingestuft hätte. Hier nun, in dieser sehr behutsamen, durchsichtigen instrumentalen Interpretation wird eher klar, was für ein großartiger Visionär Zingarelli war, wie er die Traditionen des 18. Jahrhunderts auf einen Höhepunkt zuführt und damit gleichzeitig etwas Neues schafft. Für 1796 ist das wirklich grandiose Musik.

Nach ersten Neu-Begnungen mit der Oper in Salzburg, Schwetzingen (Rezension nachstehend) und Venedig zeigt gerade diese CD- (bzw. DVD)-Erst-Einspielung auf historischen Instrumenten unter Stefan Plewiak, warum sich die Ausgrabung lohnt. Eine Würdigung Zingarellis war und ist heute eher möglich, das Werk wäre noch in den 90ern abgelehnt worden, weil man versucht hätte, es als eine Art Prequel zu Bellini zu servieren – also als Musik, die man schlicht als Vorläufermusik eingestuft hätte. Hier nun, in dieser sehr behutsamen, durchsichtigen instrumentalen Interpretation wird eher klar, was für ein großartiger Visionär Zingarelli war, wie er die Traditionen des 18. Jahrhunderts auf einen Höhepunkt zuführt und damit gleichzeitig etwas Neues schafft. Für 1796 ist das wirklich grandiose Musik.

Jedoch: Die Oper war für zwei damalige absolute Weltstars geschrieben, und die traten darin nicht nur bei der Uraufführung auf. Auch später waren sie ein gefeiertes Team: Giuseppina Grassini , eine der legendären Opernsängerinnen der Epoche, und der hochdekorierte Kastrat Girolamo Crescentini. Die Zeitzeugen beschreiben immer wieder das orgiastische Enzücken, das die Menge überkam, wenn sich diese Stimmen zum Duett in Zingarellis Oper vereinten. Das bekommt man im Konzert-Mitschnitt aus Versailles wahrhaftig nicht geboten; weder Adele Chavret noch Franco Fagioli als unhistorischer Counter können da mithalten. Dafür hätte es schon ein Paar wie Sutherland-Horne gebraucht.

Nun wird sich der Hörerkreis dieser Aufnahme dessen sicher nicht so bewusst sein, eher sich fragen, warum keine CD-Gesamtaufnahme, sondern nur ein großer Querschnitt aufgezeichnet wurde. Warum also? Mal wieder Corona? Egal: Wenn man seine Erwartung dämpft, wird man mit diesem Querschnitt sicher gut bedient. Vor allem überraschte mich Franco Fagioli. Ich bin nun wirklich der größte Countertenor-Muffel auf Erden, aber er hat mich hier überzeugt, denn er lässt sich auf die Sinnlichkeit und Opulenz der Komposition ein, spart nicht mit Kadenzen, und die enge Kehle mit den „katzenhaften“ Verzierungen, mit denen sonst so viele Countertenöre teure und hoffnungsvolle Barockproduktionen zerschreddern, fehlt hier Gottseidank. (Wobei man einräumen muss, dass ihm die Partie bis zum ersten Finale runder gelingt als danach). In weiteren Rollen hört und sieht man (auf der beiliegenden Konzert-CD) mit Gewinn den Tenor Philippe Talbot als Nebenbuhler Evardo und als Teobaldo

Zingarellis „Giulietta e Romèo“/ Gemach der Giulietta/ Bühnenbild von Alessandro Sanquirico für das Teatro Carcano 1829/Ricordi Archives

Erschienen ist das Ganze bei dem französischen Label Château de Versailles. Das Werk von 1796 war eine von Napoleons Lieblingsopern, vielleicht sogar die entscheidende Oper, die seine Liebe zu dem Genre für den Rest seines Lebens prägten. Als er 1796 als General siegreich in Mailand einzog lief an der Scala Zingarellis Roméo. Und der Rest ist eigentlich Stoff für eine 24teilige Netflix-Serie: Napoleon war so hingerissen von der Grassini, dass sich erst ein Flirt entspann und dann bald auch eine heftige Liebes-Affaire entwickelte. Die Sängerin folgte ihm später auch nach Paris und dürfte nicht nur seinen Musikgeschmack stark geprägt haben.

Den auf CD vorliegenden Querschnitt kann man auch auf der beiliegenden DVD, ebenfalls als Querschnitt, nacherleben, konzertant im schönen Theater von Versailles. Matthias Käther/G. H.

PS.: Wie bereits erwähnt ist diese Zingarelli-Oper mit dieser Neuaufnahme nicht erstmals zu hören.. Bereits in Salzburg wurde sie, ebenfalls mit Franco Fagioli und dann mit Ann Hallenberg, 2016 (radioübertragen) gegeben, Schwetzingen/Heidelberg folgte 2016 (dto) mit dem Counter Kangmin Justin Kim und Venedigs Fenice zog 2017 (inhouse dokumentiert) ebenfalls nach, dort sang den Roméo-Part die Mezzosopranistin Violeta Grecu, sehr viel überzeugender finde ich als hier ein Falsettist, aber das ist Geschmackssache – zumal sich natürlich wieder die Frage stellt, ob ein Falsettist überhaupt eine Wahl ist für eine so hochvirtuose Kastratenpartie, niemand hätte damals Falsettisten für diese anspruchsvollen Partien ausgesucht.

Im Film Farinelli hatte man die Stimmen von Derek Lee Ragin und Eva Godlewska digital kombiniert, ein überzeugendes Experiment. Als Bonus singt auf der beiliegenden DVD Counter Fagioli eine weitere Arie des Roméo aus Akt 3 der Oper. Allerdings schmunzelt man doch über den Satz „Franco Fagioli est Crescentini:, das ist schon recht verwegen und tres francais … Leider verstopft diese Aufnahme aus Versailles möglicherweise den Markt für eine vollstände Wiedergabe der tollen Oper auf CD; hoffen wir, dass vielleicht der Palazzetto oder andere sich besinnen (ohne Counter vielleicht) … G. H.

.

.

Zuvor gab es die Oper also erstmals in moderner Zeit 2016 in Schwetzingen vom Theater Heidelberg – dazu der Bericht von Marcus Budwitzius: Mut gehört belohnt. Mutig ist der von Operndirektor Heribert Germeshausen auf sieben Spielzeiten angelegte Zyklus der Heidelberger Oper im Rahmen des „Winter in Schwetzingen“ mit Werken der neapolitanischen Schule, die im schönen, kleinen Rokokotheater des Schwetzinger Schlosses als deutsche Erstaufführung oder erste Inszenierung der Neuzeit präsentiert werden, was auch von Publikum und Presse honoriert wird. In den vergangenen Jahren spielte man Alessandro Scarlattis „Marco Attilio Regolo“, Antonio Porporas „Polifemo“, Tommaso Traettas „Ifigenia in Tauride“, Niccolá Jommellis „Fetonte“ und Leonardo Vincis „Didone Abbandonata“. Zum Abschluss folgt in der kommenden Spielzeit eine weitere Oper von Porpora. In dieser Saison präsentierte in dieser Saison ein weiteres, aber spätes Werk der von Alessandro Scarlatti begründeten neapolitanischen Opernschule: Niccolà Antonio Zingarelli (1752-1837) komponierte Giulietta e Romeo in angeblich nur acht Tagen, am 30. Januar 1796 war die Premiere an der Mailänder Scala. Die Oper zwischen Rokoko und Belcanto erfuhr nach konzertanten Vorstellungen bei den Salzburger Pfingstfestspielen 2016 im Schwetzinger Rokokotheater die erste szenische Neuproduktion seit 187 Jahren und erwies sich dabei vor allem sängerisch und musikalisch als schöne Entdeckung. (…)

Zingarellis „Giulietta e Romeo“ in Schwetzingen/ Foto Annemone Taake

Die Konzentration gehört den Sängern und die sind in Schwetzingen sehr gut besetzt. Der Romeo ist mit einem Countertenor besetzt: Kangmin Justin Kim begeistert durch ein sehr schönes Timbre, klare und unangestrengte Höhe und vor allem gelingt es ihm herausragend gut, seinem Gesang Emotionalität zu verleihen – Kim klingt nie pauschal oder blass, sondern stets farbig, abwechslungsreich und spannend. Mit dieser Rolleninterpretation empfiehlt sich Kim für Größeres. Als Giulietta hat man die britische Mezzosopranistin Emilie Renard verpflichtet und auch sie dürfte Karriere machen: sie ist bühnenpräsent und gestaltet mit souveräner und sicherer Stimme. Ihr Engagement wurde finanziell ermöglicht durch Produktionspaten – und das hat sich gelohnt. Renards und Kims Duette vermitteln ein wenig ein Aha-Erelebnis – von Zingarelli hat Bellini hörbar etwas gelernt. Und dann ist da noch Zachary Wilder als Everardo, dessen ausdrucksstarker Tenor für Barockrollen prädestiniert scheint und nur durch leichte Einengungen in der Höhe beeinträchtigt klang, aber das kann bei einem kalten Winter auch naheliegende Ursachen haben. Drei sehr gute Routiniers ergänzen in den kleineren Rollen: den Gilberto singt als Gast Terry Wey, Teobaldo ist Namwon Huh, Julias Amme Matilda ist bei Rinnat Moriah bestens aufgehoben und die knapp 20 Sänger des Heidelberger Chors singen ohne Fehl und Tadel. Dirigent Felice Venanzoni und Philharmonischen Orchester Heidelberg spielen historisch informiert auf sehr gutem Niveau, ein routiniertes Originalklang-Ensemble werden nur sehr wenige vermissen. Die Fassung wurde aus verschiedenen Aufführungsjahren zusammengestellt (auch in Salzburg mit Fagioli und Hallenberg war nicht die Urfassung zu hören).

Die zurückhaltende Inszenierung der Regisseure Nadja Loschky und Thomas Wilhelm konzentriert sich auf das überraschungsfreie Geschehen und schafft es, überzeugende Figuren auf die Bühne zu stellen. (…) . In der Summe eine gelungene und schöne Produktion der Heidelberger Oper, bei der Einsatz und Aufwand sängerisch, musikalisch und szenisch überzeugen (Dezember 2016/ Foto oben: Zingarelli/ Schwetzingen/ Foto Annemone Taake 3). Marcus Budwitius

.

.

Eine vollständige Auflistung der bisherigen Beiträge findet sich auf dieser Serie hier.