.

Kaum jemand hat vor dem verdienstvollen Konzert des Münchner Rundfunk Orchesters am 19. Januar 2025 je etwas von der Komponistin Clémence de Grandval (* 21. Januar in Saint-Rémy-des-Monts – † 15. Januar 1907 in Paris) gehört, deren Oper Mazeppa nun zum ersten Mal in moderner Zeit (auch in der daraus resultierenden Aufnahme des Palazzetto Bru Zane) erklang. Aber man stutzt als Opernkenner sofort, denn Mazeppa? Mazeppa? Ist der nicht von Tschaikowsky/Puschkin, von 1884/Moskau? Dieser hier nicht, und zudem von 1892/Grandmoguin & Hartmann nach Puschkin/Paris. Wie dicht aufeinander – haben sie sich gekannt? Sie hat sicher von ihm gehört, war er doch auch in Paris gewesen und war sicher als Komponist dort bekannt. Gibt es Quellen dazu? Puschkin zumindest war die Inspiration für Grandval. Wie bekannt waren russische Komponisten in Frankreich damals überhaupt? Paris war ja stets ein Sehnsuchtsort des Ostens gewesen.

Der griechische Bariton Tassis Christoyannis singt den Mazeppa in Clémence de Grandvals Oper/Palazzetto

Der Palazzetto schreibt zu dieser Oper: Wie andere bedeutende Persönlichkeiten ihrer Zeit – wie ihr Lehrer Camille Saint-Saëns, der für die Aufführung von Étienne Marcel im Februar 1879 auf das Grand-Théâtre in Lyon zurückgreifen musste – wählte Clémence de Grandval Bordeaux für ihre Oper Mazeppa eher aus Zwang als aus Begeisterung für die musikalische Dezentralisierung. Die Pariser Oper, die noch intensiv Werke aus den Jahren 1830-1850 auf den Spielplan setzte, ließ damals wenig Raum für Neues. Nachdem Grandval das Präludium seiner Oper 1888 in Paris konzertant aufgeführt hatte, wartete er vier Jahre auf die erste Aufführung, die der Direktor von Bordeaux – Tancrède Gravière – zu einem nationalen Ereignis machte. Die Rolle der Matréna vertraute er seiner Frau Georgette Bréjan (-Silver) an. Das von Charles Grandmougin und Georges Hartmann verfasste Libretto basiert auf Puschkins düsterer Legende des ukrainischen Helden, die in Westeuropa von Lord Byron und Victor Hugo populär gemacht wurde. Diese Figur bietet den Librettisten vor allem die Gelegenheit, das Thema des Verrats umfassend zu behandeln: Liebe und kindliche Pflicht werden durch Ehrgeiz und Eifersucht auf die Probe gestellt. Die Überschreitung traditioneller Werte führt zu Wahnsinn und Tod. Die Oper wurde von den in Bordeaux anwesenden Journalisten gut aufgenommen – die Mazeppa in die Reihe der Produktionen Massenets stellten – und setzte ihre Karriere an anderen Theatern fort: Antwerpen (1896), Marseille (1897), Montpellier (1904) und Dijon (1905). Wie so oft bei Komponistinnen hielt ihre Verbreitung nach dem Tod der Autorin im Januar 1907 jedoch nicht mehr an.

Man erinnert dann die Dichtung von Lord Byron, dem umtriebigen englischen Tausendsassa, der sich in den griechischen Befreiungskriegen gegen die Osmanen einen Namen gemacht hatte. Der historische Mazeppa war zudem – wie aktuell heute – ein ukrainischer Edelmann und späterer, legendärer Nationalheld. Und prangt dort auf Geldscheinen und Münzen.

.

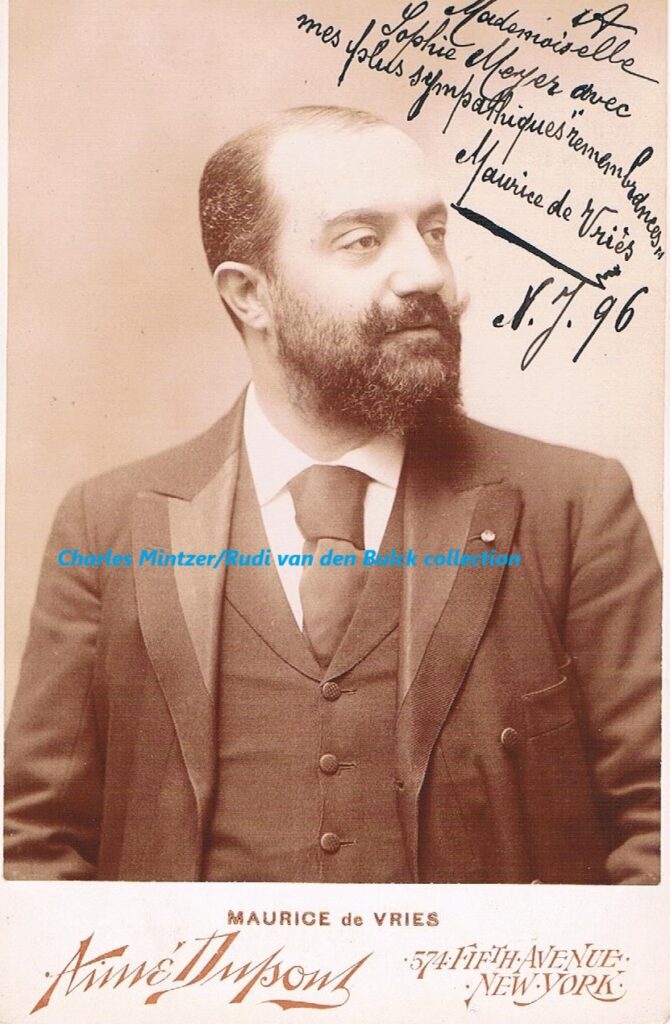

Clémence de Grandvals „Mazeppa“: Maurice de Vries war der erste Titelsänger/courtesy Charles Mintzer/Rudi van den Bulck Archive

Die Radioübertragung des Konzertes am 19. Januar (2025) erfüllte jede Erwartung und mehr. So sensationell habe ich eine (in diesem Falle große französische) Oper kaum je gehört, und das sage ich nach einem langen Opernerleben. Nicole Carr übertraf sich in der weiblichen Hauptrolle der Matréna um vieles, was ich von ihr kenne: solche leuchtenden Spitzennoten und dazu eine dramatische Kraft, unglaublich. Julien Dran war der umwerfende Tenor Iskra mit unglaublicher Höhe und schönem Ton – das ist eine französische Tenorstimme von schon heldischem Format. Dazu dann Tassis Christoyannis in Bestform als Mazeppa, leidend, empfindsam, auftrumpfend, sonor, sensationell. Und auch die Übrigen (Ante Jerkunica, Paweł Trojak) sowie Chor des Bayerischen Rundfunks (Stellario Fagone) und das Rundfunk Orchester unter Mihhail Gerts schufen ein Tongemälde von enormer Kraft, ohne die vielen, auch gelegentlich russisch anmutenden lyrische Teile (wie zu Beginn des 3. Aktes) zu vernachlässigen (Tschaikowsky grüßte doch, dazu manche Assoziationen an Zeitgenössisches). Es war ein spannender Abend, der mich drei Stunden am Lautsprecher hielt.

Dazu kam (und kommt) der absolut fabelhafte Service des Bayerischen Rundfunks, online das zweisprachige Libretto (runterladen und aufheben, denn die deutsche Übersetzung von Maria Kohler wurde eigens für dies Konzert erstellt und findet sich im englisch-französischen Palazetto-Buch dann nicht mehr) und das komplette Programmheft zur Verfügung zu stellen (und wie das Konzert für einen Monat als Podcast!). Das ist beispielhaft!

Als Einführung zu dieser ungewöhnlichen Geschichte um Liebe und Rache in der Oper von Clémence de Grandval und zu jenem historischen Mazeppa äußern sich Florian Heurich sowie Natalia Mykhaylychenko zu Byron und Osteuropa, beide mit Dank nachstehend. G. H.

.

.

Die Komponistin Clémence de Grandval/ resmusica

„Eine Prvilegierte des Himmels“: Clémence de Grandval und ihre Oper Mazeppa: „Sie wären sicherlich berühmt, wäre die Autorin nicht eine Frau, was für viele Menschen ein unabänderlicher Fehler ist“, schrieb Camille Saint-Saëns einst über die Lieder von Clémence de Grandval, die als Komponistin, Pianistin und Sängerin eine der vielseitigsten, produktivsten und auch angesehensten Persönlichkeiten des französischen Musiklebens in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts war und dennoch bei der Nachwelt in Vergessenheit geriet. Zu einer Zeit, als das Komponieren, genauso wie Literatur, bildende Kunst und Politik, noch weitgehend eine Männerdomäne war, und komponierende oder musizierende Frauen vor allem als „Amateurinnen“ angesehen wurden, die Werke für den Hausgebrauch oder den semiprivaten Rahmen des Salons schufen, konnte sich Grandval als eigenständige Künstlerin behaupten. Ihr umfangreiches Œuvre umfasst kleine wie große Gattungen, von Kammermusik und Klavierliedern über Messen und sonstige geistliche und oratorische Werke bis hin zu groß besetzten symphonischen Arbeiten und mehreren Opern für verschiedene Pariser Konzertsäle und Theater.

Aber auch die aus adeligem Haus stammende und mit einem wohlhabenden Musikliebhaber verheiratete Grandval musste aufgrund ihrer gut situierten Lebensumstände gegen das Vorurteil einer Komponistin aus Liebhaberei ankämpfen. So schrieb der einflussreiche Musikkritiker und Biograph François-Joseph Fétis in seiner Biographie universelle des musiciens: „Obwohl Madame de Grandval wegen ihrer gehobenen Situation und ihres Vermögens nur als Amateurin angesehen werden kann, ist sie dennoch mit überaus bemerkenswerten Fähigkeiten und einer seltenen Schaffenskraft begabt, besonders für eine Frau, sodass man ihr ohne Gefälligkeit den Titel einer Künstlerin verleihen kann.“ Weniger gönnerhaft äußerte sich Saint-Saëns, der einer von Grandvals Lehrern war und den eine von gegenseitiger Wertschätzung geprägte Freundschaft mit ihr verband: „Es soll mir erlaubt sein zu bemerken, dass mit allen Werken Berlioz’ und Grandvals das französische Repertoire sich nicht zu verstecken braucht.“ Bei mehreren Gelegenheiten stellte Saint-Saëns seine einstige Schülerin und Freundin in eine Reihe mit Gounod, Massenet, Bizet, Delibes und weiteren bedeutenden Komponisten der Zeit.

.

„Mazeppa & Theresa“, Postkarte, Illustration zu „The Poems of Lord Byron“, England 1908 Dover Press

Clémence de Grandval wurde am 21. Januar 1828 als Marie-Félicie-Clémence de Reiset auf Schloss Cour du Bois, dem Besitz der Familie Reiset, in Saint-Rémy-des-Monts im nordfranzösischen Département Sarthe geboren. Ihr Vater war ein hochrangiger Militär, ihre Mutter betätigte sich als Schriftstellerin. Früh zeichnete sich eine musikalische Begabung ab, und bereits ab dem Alter von sechs Jahren erhielt Clémence im privaten Rahmen eine fundierte Ausbildung in Gesang, Klavierspiel und später auch in Komposition. Chopin gab ihr Klavierstunden, ihr erster Kompositionslehrer war Friedrich von Flotow, ein Freund der Familie, bei dem sie ab 1842 Unterricht nahm. Mit 21 Jahren trat sie noch unter ihrem Mädchennamen Mademoiselle de Reiset erstmals öffentlich als Komponistin und Interpretin in Erscheinung. Bei einer Salonmatinee führte sie ein von ihr verfasstes Klaviertrio auf und sang einige eigene Lieder, worauf in der Revue et Gazette musicale de Paris zu lesen war, „dass eine Virtuosin mit dieser Stärke wie eine Privilegierte des Himmels erscheint“.

1851 heiratete sie den 15 Jahre älteren Charles-Grégoire Vicomte de Grandval, mit dem sie zwei Töchter hatte; eine starb bereits früh. Die Ehe hinderte sie allerdings nicht daran, weiterhin ihrer musikalischen Berufung zu folgen. Im Gegenteil, nun begann sie auf professioneller Ebene bei Camille Saint-Saëns Komposition zu studieren. Ihr Mann unterstützte ihr Talent und übernahm später sogar die Rolle eines Sekretärs, der mit Impresarios korrespondierte und Zeitungskritiken sammelte. Nach seinem Tod schrieb Clémence an ihre Freundin Pauline Viardot, Komponistin, Sängerin, Pianistin und Salondame wie sie: „Der Freund, den ich verloren habe, war mir so treu ergeben, wie es von nun an niemand mehr sein wird.“

.

„Mazeppa“ von Eugène Delacroix, 1824/Wikipedia

Nach vielen Kammermusik- und Salonstücken schrieb Clémence de Grandval in den 1860er Jahren ihre ersten Bühnenwerke, zunächst jedoch noch unter Pseudonymen wie Caroline Blangy, Clémence Valgrand, Maria Felicita de Reiset oder Maria de Reiset Tesier. Für Frauen ihres Standes war das Komponieren für einen kleinen, elitären Kreis zwar durchaus akzeptiert, die Arbeit fürs Theater hatte hingegen immer einen fragwürdigen Beigeschmack, zumal Grandvals erste Bühnenstücke dem leichten Genre wie Operette, Vaudeville oder Opéra comique angehörten: Le sou de Lise wurde 1860 an den Bouffes-Parisiens uraufgeführt und Les fiancés de Rosa 1863 am Théâtre-Lyrique. Mit La Comtesse Eva, uraufgeführt 1864 in Baden-Baden, trat sie erstmals unter ihrem richtigen Namen als Opernkomponistin an die Öffentlichkeit. Es folgten noch La pénitente (Opéra-Comique, 1868), Piccolino (Théâtre-Italien, 1869) und wesentlich später Mazeppa, ihre umfangreichste Oper, die 1892 am Grand Théâtre de Bordeaux Premiere hatte. Nach vielen Jahren, in denen sich die Komponistin vor allem mit geistlicher und symphonischer Musik beschäftigt hatte, sprechen aus dieser Oper nun eine künstlerische Reife, eine emotionale Tiefe und eine Ernsthaftigkeit in Sujet und musikalischer Ausformulierung, die sie von den früheren Bühnenwerken abheben.

.

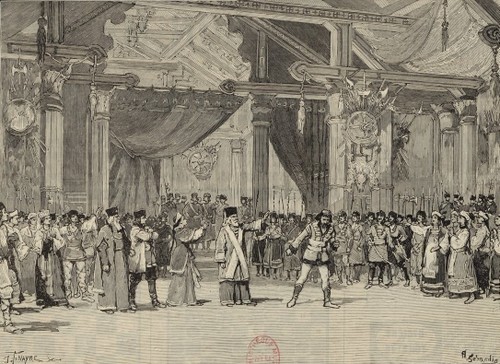

Zu Clémence de Grandvals „Mazeppa“: Illustration zum 4. Akt der Uraufführung/L’Univers illustré, 7 mai 1892/Wikipedia

Da sie selbst Sängerin war, lag Grandval die menschliche Stimme besonders am Herzen. Dies schlug sich nicht nur in ihren Opern und Liedern nieder, sondern auch in einer Reihe von geistlichen Werken mit Gesang, von denen das erfolgreichste ein Stabat mater (1870) war, sowie in den Oratorien Sainte Agnès (1876) und La fille de Jaïre (1880) oder dem Poème lyrique La forêt für Soli, Chor und Orchester (1874). Darüber hinaus schrieb sie ein Oboenkonzert (1878), das oft von dem berühmten Solisten und Musikpädagogen Georges Gillet aufgeführt wurde und ein beliebtes Prüfungsstück des Pariser Konservatoriums war.

Die Komponistin war mehr und mehr zu einer bestens etablierten Größe des Pariser Musiklebens geworden, ihre Werke wurden in vielen Kirchen und Konzertsälen dargeboten, für La fille de Jaïre erhielt sie den von der Académie des Beaux-Arts verliehenen Prix Rossini, und eine neue Konzertreihe mit dem Titel L’art moderne widmete Grandval 1878 das Eröffnungskonzert. Sie spielte eine wichtige Rolle in der gerade gegründeten Société nationale de musique, wo sich die Avantgarde der französischen Musik traf, und bei deren Konzerten in der Salle Pleyel. Zudem kam in ihrem Salon alles zusammen, was Rang und Namen hatte: Daniel-François-Esprit Auber, Ambroise Thomas, Charles Gounod, Georges Bizet, Pauline Viardot, Giacomo Meyerbeer und viele weitere Musiker, Literaten, Künstler und Persönlichkeiten der Gesellschaft.

.

„Mazeppa in the Romantic Arts“ von Albert Brussee bei AB Music Productions & Editions ist eine spannende Abhandlung zum Thema (Amazon und andere)

1886 war der Tod ihres Mannes, der während der Ehe meist hinter seine komponierende Frau zurückgetreten war und im Hintergrund vieles organisiert hatte, ein schwerer Schlag für Clémence de Grandval. Dennoch ging sie auch danach weiterhin ihrer Berufung nach, die schon längst zu einem den Lebensunterhalt sichernden Beruf geworden war. Mit Mazeppa schuf sie einen letzten Höhepunkt in ihrem Gesamtwerk. Bereits die Uraufführung in Bordeaux fand großen Anklang, und eine weitere Aufführung zwei Jahre später in der Pariser Salle Pleyel in einer Fassung mit Klavierbegleitung, bei der Grandval selbst den Klavierpart übernahm, wurde in der Presse als Ereignis gefeiert: „Mme de Grandval hat es verstanden, persönlich zu bleiben, ohne irgendetwas von der jungen Schule mit ihren Übertreibungen zu übernehmen und ohne alte Traditionen und einen aus der Mode gekommenen Stil, mit dem sich der moderne Geschmack nicht vertragen würde, zu bewahren. […] Die Gesetze der Tonalität werden beachtet, und die Melodien heben sich mit Regelmäßigkeit, perfekter Symmetrie und großer Intensität ab.“ Nach diesem letzten großen Bühnenwerk war die Künstlerin zwar nach wie vor präsent im französischen Musikleben, schränkte ihre Konzertauftritte jedoch mehr und mehr ein und komponierte immer weniger. Sie starb am 15. Januar 1907 in Paris.

.

Mit der fünfaktigen Oper Mazeppa auf ein Libretto von Charles Grandmougin und Georges Hartmann schuf Grandval ein groß dimensioniertes Bühnenwerk, dessen Musiksprache dem Stil des späten 19. Jahrhunderts voll und ganz entspricht – mit längeren, durchkomponierten Szenenkomplexen, aus denen sich solistische Passagen im Sinne von Arien, Duetten oder Terzetten herausschälen. Die Wahl eines osteuropäischen Sujets, nämlich die Geschichte des ukrainischen Kosakenhauptmanns Mazeppa, die bereits Tschaikowsky zu einer Oper inspiriert hatte, erscheint ungewöhnlich für die französische Musik. Zwar unterscheidet sich die Handlung wesentlich von Tschaikowskys Oper, das Libretto basiert aber auf denselben Vorlagen, etwa auf dem Gedicht Poltawa von Alexander Puschkin, in dem die historischen Begebenheiten um den im 17. Jahrhundert lebenden Iwan Mazeppa als Legende geschildert werden. Möglicherweise war Grandval durch Achille de Lauzières – Librettist ihrer Oper Piccolino, der bereits einen Mazeppa-Text verfasst hatte – auf dieses Sujet gestoßen.

.

Zu Clémence de Grandvals „Mazeppa“: Le Monde illustré, 23 avril 1892. Illustration reprise dans La Gironde illustrée (24 avril 1892) et dans le journal italien Il teatro illustrato/BNF/Gallica

In ihrer Musik greift Grandval das Nebeneinander einer historisch-politischen Handlung und einer Liebesgeschichte auf, mit effektvollen Ensembles und Massenszenen einerseits und intimen lyrischen Momenten andererseits. Die heroischen Taten des vom Volk gefeierten Mazeppa, der jedoch allmählich die Seiten wechselt, stehen neben der privaten Liebesbeziehung zwischen ihm und Matréna, wobei diese Verbindung schließlich zu einem Abhängigkeits-Verhältnis wird und im Wahnsinn Matrénas und der Verdammnis Mazeppas endet. Besonders wirkungsvoll sind das Finale des I. Akts, wenn Mazeppa dazu auserwählt wird, die Ukrainer zum Sieg zu führen, und vor allem das Finale des IV. Akts. Beginnend mit der Ankunft der gefangenen Ukrainer, unter denen sich auch der alte Kotchoubey, Matrénas Vater, befindet, entwickelt sich diese Szene in einer dramatischen Steigerung bis zum Fall und der Verfluchung des mittlerweile zum Verräter gewordenen Mazeppa.

„Mazeppa“: Die notorische amerikanischen Schauspielerin Ada Menken trat in England und Amerika als Mazeppa in einer Bühnenversion des Byron-Gedichtes mit großem Erfolg auf, hier das Poster zu eine Vorstellung im Londoner Adelphy 1886. Zu ihrem amerikanischen Wirken hiess es: „Her role in the melodrama Mazeppa (based on Lord Byron’s poem) which opened in 1861 in Albany, NY, created a sensation. Dressed in a flesh-colored body stocking which gave the illusion that she was nude, she appeared strapped to a horse which “galloped” down a ramp towards the audience.“/newyorkalmanack.com

Lyrisches Herzstück der Oper ist der III. Akt, der mit einer Arie der Titelfigur beginnt und zu einem ausgedehnten Duett mit Matréna wird. Auch in Matrénas Szene im II. Akt und im sich anschließenden Duett mit Iskra zeigt sich Grandval als eine Komponistin, die der Gesangsstimme dankbare Entfaltungsmöglichkeiten gibt. In den reinen Orchestersätzen wie dem Prélude, das Mazeppas wilden Ritt durch die Steppe schildert, dem Entracte zu Beginn des III. und dem Divertissement im IV. Akt, also der Ballettmusik mit ihren Anklängen an die osteuropäische Folklore, schreibt Grandval eine suggestive, farbenreiche und die Szenerie illustrierende Musik mit dezentem Lokalkolorit. Zudem werden die Hauptfiguren von Beginn an durch kurze, fast leitmotivische Themen charakterisiert, die immer wieder auftauchen. Die Oper endet in einer Art Wahnsinnsszene, in der Grandvals Gespür für Theatralik und musikdramatischen Effekt bestens zum Ausdruck kommt.

.

In der Presse wurde der Wunsch laut, dass Mazeppa auch an der Pariser Opéra gespielt werden sollte, jedoch blieben Grandvals Versuche, ihr Werk an die führende Bühne der französischen Metropole zu bringen, erfolglos. Es wurde in den Jahren darauf noch in Antwerpen (1896), Marseille (1897), Montpellier (1904) und Dijon (1905) gezeigt, mit dem Tod Grandvals 1907 verschwand es jedoch von den Spielplänen. Aber auch wenn die Nachwirkung dieser Oper ausblieb, so ist sie doch das eindrucksvolle Hauptwerk einer vergessenen Komponistin des 19. Jahrhunderts, die sich neben Musikerinnen wie Louise Farrenc, Louise Bertin, Pauline Viardot oder Cécile Chaminade ihren Platz in einer Männerdomäne erkämpft hatte. Florian Heurich

.

.

Florian Heurich ist Autor, Musikjournalist und Videoredakteur und lebt in München. Er schreibt und produziert Reportagen und Features für BR-Klassik, den SWR, den MDR und andere ARD-Anstalten über Themen in den Bereichen Oper, Literatur, Neue Musik und Weltmusik. Er schreibt für die Publikationen der Staatstheater Stuttgart und produziert Videoformate für die Bayerische Staatsoper und die Salzburger Osterfestspiele.

Legende und Wirklichkeit: Iwan Mazeppa, ein Feldherr zwischen den Fronten. „Er rast, er fliegt, er fällt und steht als König wieder auf!“ Dies sind die letzten Worte in einem Gedicht von Victor Hugo, in dem er die Legende von Mazeppa schildert: Als Strafe für ein illegitimes Verhältnis mit einer Adligen wurde er nackt, Rücken an Rücken auf sein Pferd gebunden, das nun durch die Steppe galoppiert. Nach einigen Tagen stirbt das Tier, und auch Mazeppa ist dem Tode nah, als er von Kosaken aufgefunden wird, die ihn mit in die Ukraine nehmen und zu ihrem Anführer im Kampf gegen die Russen machen. Auch Lord Byron und Alexander Puschkin greifen diese Legende auf.

Aber wer war Mazeppa wirklich? Iwan Mazeppa wurde 1639 in der Ukraine geboren, war Page am polnischen Hof und stieg später zum Hetman (hochrangiger Feldherr) der Kosaken auf. Als Verbündeter des Zaren Peter I. kämpfte er zunächst für Russland, wechselte dann aber die Seiten und verbündete sich mit dem schwedischen König Karl XII., der versprach, die Ukraine zu beschützen. Mazeppa selbst beteuerte, dass seine Loyalität immer ausschließlich dem Kosakenheer und der ukrainischen Nation gelte, keinem König oder Zaren. Im Großen Nordischen Krieg zog er für Schweden in die Schlacht von Poltawa (Ukraine), verließ nach der Niederlage jedoch das Land, floh in Richtung Osmanisches Reich und starb 1709 im heutigen Transnistrien in Moldawien.

In der russischen Geschichtsschreibung gilt Mazeppa als negative Figur; Zar Peter I. ließ sein Bild am Galgen aufhängen, und die Russisch-orthodoxe Kirche belegte ihn mit dem Kirchenbann. In der Ukraine hingegen verehrt man ihn als Nationalhelden. So ist er etwa auf dem Zehn-Griwna-Schein abgebildet und wird von der Orthodoxen Kirche der Ukraine verehrt. Florian Heurich

.

.

Jean-Pierre Norblin de la Gourdaine Mazeppa, 1775/ collections.artsmia.org

Zum Inhalt: In der Ukraine um 1700, mitten im Kosakenkrieg. 1. Akt: In der Steppe. 1. Szene. Im frühen Morgenrot liegt Mazeppa, ein polnischer Edelmann, ohnmächtig auf der Erde. Zu sich kommend, beklagt er sein schweres Los. Von weither sind Stimmen zu vernehmen, die Mazeppa aufgrund seiner Ermattung aber für Illusion hält. 2. Szene. Matréna, die Tochter des Fürsten Kotchoubey, hat Mazeppas Hilfeschrei gehört und eilt herbei. Geblendet von ihrer Schönheit, fragt Mazeppa, wohin er sich verirrt habe. 3. Szene. Das Volk der Kosaken jubelt Kotchoubey, seinem Fürsten, zu. Dieser heißt Mazeppa willkommen und erkundigt sich nach seiner Herkunft und seinen Erlebnissen: Mazeppa, einst Page am polnischen Hof, ließ sich auf eine illegitime Liaison ein und zog dadurch die Eifersucht eines Nebenbuhlers auf sich. In dessen Machenschaften verstrickt, wurde er entführt und auf ein Pferd gebunden in die Steppe hinausgejagt. Kotchoubey lädt Mazeppa ein, sich dem ukrainischen Heer anzuschließen und gegen seine einstigen Landsmänner für die Freiheit der Ukraine zu kämpfen. 4. Szene. Kotchoubey wird mit großer Zustimmung zum ukrainischen Anführer erkoren, doch er dankt Mazeppa zuliebe ab. Erbittert setzt sich Iskra dagegen zur Wehr. Seine Worte entfachen einen heftigen Zwist, den Kotchoubey aber zu beschwichtigen vermag. Unter allgemeinem Jubel, in den nun auch Matréna einstimmt, wird Mazeppa zum Feldherrn gekürt. Neidgetrieben gelobt Iskra Rache.

„Masepa und Karl XII. nach der Schlacht von Poltawa“ (Gustaf Cederström)/Wikipedia

2. Akt. 1. Bild. Im Haus von Kotchoubey. 1. Szene.Matréna ist von Mädchen umringt. Sie stimmen ein Gebet zur Jungfrau Maria an. Matréna bittet um die Rückkehr Mazeppas, der das ukrainische Heer in den Krieg geführt hat. 2. Szene. Kotchoubey kommt hinzu und preist die Tapferkeit Mazeppas, der selbst den Tod nicht scheut. Sein heldenhaftes Opfer werde den ruhmreichen Sieg krönen. Matréna zuckt zusammen. Beschwichtigend weissagt Kotchoubey die glückliche Rückkehr Mazeppas. 3. Szene. Nachdem Kotchoubey sich entfernt hat, gesteht sich Matréna ihre Liebe zu Mazeppa ein. Verzückt wünscht sie ihn herbei. 4. Szene. Iskra, der sie unbemerkt beobachtet hat, ergeht sich in Liebesbeteuerungen. Kühl antwortet Matréna ihm, sie würden nie zusammenkommen – ihre Zuneigung ihm gegenüber sei die einer Schwester. Von Eifersucht durchdrungen, behauptet er, Mazeppa sei tot. Aus Verzweiflung bekennt sie gegenüber Iskra schließlich ihre Liebe zu Mazeppa. Von draußen ertönen Jubelrufe: „Es lebe Mazeppa.“

2. Akt. Platz in Poltawa. 1. Szene. Volk und Heer bejubeln Mazeppa. Er wendet sich an Matréna: Ihr Bild habe ihm zum Sieg verholfen. Die Schar begibt sich zur Kirche. 2. Szene. In finsteres Grübeln versunken, trauert Iskra seiner Liebe zu Matréna nach. Gegenüber Kotchoubey verdächtigt er Mazeppa des Verrats. Kotchoubey erliegt den Ränken Iskras, während aus der Kirche heraus das Volk noch dem neuen Anführer seine Ehre erweist. 3. Szene. Als das Volk aus der Kirche tritt, wirft Iskra Mazeppa Verrat vor. Mazeppa wiederum erinnert die wutentbrannte Menge an den Sieg, den er als Feldherr erkämpfte. Mit dem Volk nunmehr auf seiner Seite droht er Iskra, er werde sich für die Revolte rächen. Matréna erfleht Mazeppa zu Füßen Gnade für Iskra. Das Volk bricht abermals in Jubelrufe aus. Nur einer lässt sich nicht davon mitreißen: Kotchoubey.

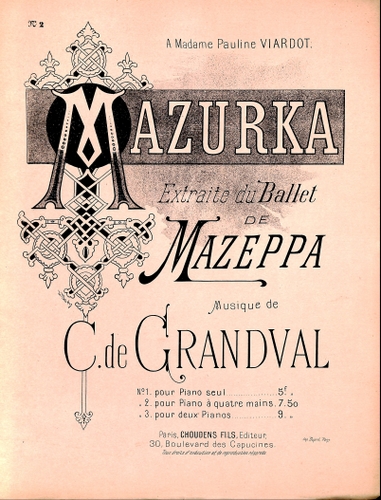

Titelblatt zur Mazurka aus Themen der Oper „Mazeppa“ von Clémence de Grandval, Pauline Viardot gewidmet/Palazzetto Bru Zane

3. Akt. Kotchoubeys Garten. 1. Szene. Im Mondlicht wartet Mazeppa auf seine Geliebte. Von seinen Gefühlen beflügelt, gibt er der Furcht vor Iskra keinen Raum. 2. Szene. Matréna erscheint und schwört Mazeppa ewige Liebe. Als das Paar beschließt zu fliehen, überkommt Matréna die Erinnerung an ihren Vater. Sie vernehmen Schritte und verbergen sich in einer Hütte. 3. Szene. Kotchoubey befiehlt Iskra, den Zaren von Mazeppas Verrat – nämlich einem Bündnis mit den Schweden – zu unterrichten. Matréna hört im Verborgenen alles und bleibt dennoch unbeirrt in ihrem Vertrauen auf Mazeppas Unschuld. 4. Szene. Nachdem Kotchoubey und Iskra sich entfernt haben, nötigt Mazeppa seiner Geliebten den Schwur zum Gehorsam ab.

4. Akt. Im Palast von Baturyn. 1. Szene. Im prunkvollen Palast von Baturyn wird reichlich getafelt. Mazeppa und seine Krieger stoßen auf das Volk und die Liebe an. Den Feierlichkeiten wohnt auch Matréna bei, die inmitten anderer Mädchen in Festtagskleidung erscheint. Sie besingt das Vaterland und die Liebe. Doch immer wieder beschleicht Wehmut ihr Lied. Ungeduldig heißt Mazeppa die Musikanten, einen beschwingten Tanz anzustimmen. Noch ehe dieser verklingt, ertönt von Weitem Trauermusik. Ungeachtet der bangen Fragen Matrénas gebietet Mazeppa der Kapelle weiterzuspielen. Im Hintergrund ist nun der Trauerzug zu sehen. Der zum Tode Verurteilte ist Kotchoubey. 2. Szene. Verzweifelt erfleht Matréna von Mazeppa Gnade für ihren Vater. Doch Kotchoubey weist seine Tochter grimmig ab und verflucht sie. Als der Trauerzug im Begriff ist, sich zu entfernen, stürmt Iskra mit seiner Eskorte herbei. Er tut das Urteil des Zaren kund: Mazeppa sei ein Verräter. Auf dessen nachdrückliche Anweisung, Iskra festzunehmen, reagieren die Wachen nicht. Der den Trauerzug anführende Archimandrit enthebt in seiner Funktion als Herold des Zaren Mazeppa seiner Stellung. Matréna fleht ihren Vater um Vergebung an. Unerbittlich verwünscht er sie samt Mazeppa. Iskra und das Volk stimmen in den Fluch ein.

5. Akt. In der Steppe. Mazeppa denkt an seine Abenteuer zurück und wünscht sich den Tod. Aus der Ferne ist Matrénas Stimme zu vernehmen. Vollkommen in sich gekehrt, erkennt sie ihn nicht. Mazeppa offenbart sich ihr und bittet um Vergebung, die sie ihm schroff versagt. Entseelt sinkt sie zu Boden. Mazeppa stürzt auf ihre Leiche. (Programmheft zum Konzert)

.

.

„Mazeppa“: Lord Byron in albanischem Kostüm/ Ölbild von Thomas Philips, ca. 1835/Wikipedia

Dazu ein Einblick in die Geschichte Osteuropas durch Lord Byrons Gedicht Mazeppa: Im Jahr 1819 schrieb der bekannte englische Dichter der Romantik, Lord George Byron (1788-1824), ein erzählendes Gedicht über eine ukrainische historische Figur, Ivan Mazepa (1639-1709), die den Westeuropäern zu dieser Zeit kaum bekannt war. Im Laufe des 19. Jahrhunderts inspirierte Byrons Gedicht Mazeppa, von dem die Fisher-Bibliothek Toronto die erste Ausgabe besitzt, viele andere Künstler dazu, literarische, visuelle und musikalische Meisterwerke über ihn zu schaffen.

Ivan Mazepa (dies ist eine gebräuchlichere Schreibweise seines Namens im Gegensatz zu Mazeppa) war ein militärischer und politischer Anführer oder Hetman, der ukrainischen Kosaken-Hetmanate, einem autonomen Staat innerhalb Russlands zu dieser Zeit. Er war ein Adliger, ein geschickter und hochgebildeter Diplomat, polyglott, Förderer der Künste und Fürst des Heiligen Römischen Reiches. Mazepa ist für seine Rolle in der Schlacht von Poltawa im Jahr 1709 während des Großen Nordischen Krieges (1700–1721) bekannt, als seine Kosakentruppen sich im Rahmen eines geheimen Austauschs für die Unterstützung der ukrainischen Unabhängigkeit durch Schweden auf die Seite der schwedischen Armee von König Karl XII. gegen Russland stellten. Die Schlacht und später der Krieg führten zum Sieg Russlands, wodurch das Land zu einem mächtigen Staat wurde und der Lauf der Geschichte in Osteuropa verändert wurde.

Lord Byrons Gedicht basiert auf einer legendären Episode aus Mazepas früherem Leben in Polen, wo er als Page am Hofe von Johann II. Kasimir Wasa diente. Der junge Mann verliebte sich in die Frau eines Grafen, und als ihr Ehemann von der Affäre erfuhr, ließ er Mazepa nackt an ein wildes Pferd binden und dieses loslassen. (Die Szene ist in einem Gemälde, Mazeppa, von Théodore Géricault dargestellt, siehe unten.) Das Pferd ritt ostwärts und brachte ihn zurück in den Kosakenstaat, wo Mazepa später Hetman wurde.

Iwan Masepa/russ./Wikiwand

Wie die meisten romantischen Gedichte konzentriert sich Mazeppa auf die emotionale Erfahrung und die innere Welt des Helden, die durch die Darstellung der Landschaften, die der junge Mann durchquert, anschaulich zum Ausdruck gebracht werden. Die tiefe Symbolik des Werkes trägt dazu bei, das Bild Mazepas zu enthüllen. Die lange und strapaziöse Reise auf dem Rücken des Pferdes durch die Wildnis der ukrainischen Steppen, Wälder und reißenden Flüsse ist eine farbenfrohe Metapher für Mazepas entschlossene und leidenschaftliche Natur. Wie in seinem wirklichen Leben musste Mazepa Hindernisse und Gefahren überwinden, die durch die Wölfe und Krähen verkörpert werden, denen er begegnete. Das ausdauernde Wildpferd, das den jungen Mann in seine Heimat trägt, spielt auf das Streben nach Freiheit an:

Away, away, my steed and I, /Upon the pinions of the wind, /All human dwellings left behind; /We sped like meteors through the sky, /When with its cracking sound the night/Is chequer’d with the northern light.

In der romantischen Literatur ist das Pferd ein Symbol für Glück und Schicksal. Die Darstellung des wilden Pferdes, das Mazepa durch Wälder und Steppen von Polen in die Ukraine trägt, veranschaulicht die Beharrlichkeit auf dem schwierigen Weg zwischen Leben und Tod.

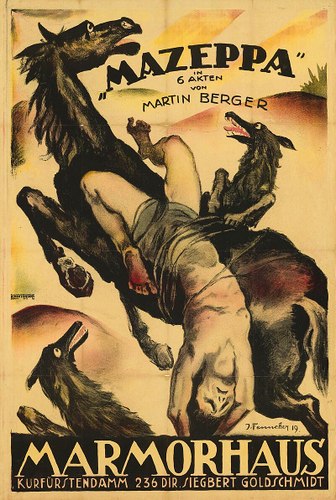

„Mazeppa“ als Film: „Mazeppa, or the Wild Horse of Tartary „(1910)/ Selig Polyscope Company; 1919 findet sich zudem ein deutscher Film von Helmut Berger/B Z Film GmbH: „Mazeppa, Volksheld der Ukraine“, wie auf dem Poster für das Berliner Marmorhaus angezeigt.

Byron schrieb sein Gedicht Mazeppa während einer Reise durch Italien, das sich mitten in der Befreiungsbewegung gegen Österreich befand. Als begeisterter Anhänger des Unabhängigkeits-Kampfes europäischer Nationen, insbesondere Italiens und Griechenlands, könnte der Dichter aus diesem Grund motiviert worden sein, über den Anführer des Kosakenstaates zu schreiben, der ebenfalls darum kämpfte, sich von der kaiserlichen Herrschaft zu befreien. Lord Byron war nicht der einzige Künstler, dessen Fantasie vom außergewöhnlichen Schicksal Iwan Masepas gefesselt wurde.

Tatsächlich wurde Byron selbst dazu inspiriert, sein Gedicht über den dramatischen Vorfall aus dem Leben des jungen Hetmans zu schreiben, nachdem er in Voltaires Geschichte Karls XII., König von Schweden (1731) davon erfahren hatte. Nach Byron nahm Victor Hugo in seiner Sammlung Les orientales (1828) sein eigenes Gedicht Mazeppa als seine poetische Interpretation der Episode auf.

Die Legende über das Pferd, das mit dem zukünftigen Hetman ausgesetzt wurde, faszinierte viele französische Maler der Romantik – Géricault, Eugène Delacroix, Horace Vernet, Nathaniel Currier, Théodore Chassériau und Louis Boulanger. Die Geschichte fand auch Eingang in Musikwerke wie die symphonische Dichtung Mazeppa des ungarischen Komponisten Franz Liszt sowie in Theaterstücke (z. B. das Drama Mazepa des polnischen Dichters der Romantik Juliusz Słowacki). Diese Liste ist bei Weitem nicht vollständig.

Die Legende über das Pferd, das mit dem zukünftigen Hetman ausgesetzt wurde, faszinierte viele französische Maler der Romantik – Géricault, Eugène Delacroix, Horace Vernet, Nathaniel Currier, Théodore Chassériau und Louis Boulanger. Die Geschichte fand auch Eingang in Musikwerke wie die symphonische Dichtung Mazeppa des ungarischen Komponisten Franz Liszt sowie in Theaterstücke (z. B. das Drama Mazepa des polnischen Dichters der Romantik Juliusz Słowacki). Diese Liste ist bei Weitem nicht vollständig.

Das erzählende Gedicht Mazeppa zeigt die Kraft der Poesie, einer prägnanten und doch eloquenten Kunst, die es uns ermöglicht, in der Geschichte zurückzugehen und die geopolitische Lage der Zeit, die wichtigsten Entwicklungen und Persönlichkeiten der Staatsführer in nur wenigen tausend Worten zu erkunden. Durch symbolische Vergleiche, rhythmische Verse und eine lebendige Darstellung von Charakteren und Atmosphäre kann man leicht dazu verleitet werden, mehr über die Geschichte und den Aufbau der Nationen der heute existierenden Staaten zu erfahren. (…) Natalia Mykhaylychenko, Akquisitionsspezialistin/Fisher Library Toronto

.

.

Und schließlich noch ein Beitrag von der chinesischen KI-Datenbank DeepSeek zu Russischen Opern im Paris des ausgehenden 19. Jahrhunderts: In den 1870er und 1880er Jahren waren russische Opern in Paris noch relativ unbekannt, aber es gab einige bemerkenswerte Ereignisse, die dazu beitrugen, das Interesse an russischer Musik in der französischen Hauptstadt zu wecken.

Weltausstellung 1878 in Paris: Die Weltausstellung von 1878 in Paris war ein wichtiges Ereignis, bei dem auch russische Kultur und Musik präsentiert wurden. Russische Komponisten wie Nikolai Rimski-Korsakow und Alexander Borodin waren vertreten, und es gab Aufführungen russischer Musik, darunter auch Ausschnitte aus Opern. Dies war eine der ersten Gelegenheiten, bei der ein breiteres Pariser Publikum mit russischer Opernmusik in Kontakt kam.

Zu Grandvals „Mazeppa“: Ivan Korsow in der Titelrolle von Tschaikowskys gleichnamiger Oper in der Uraufführung des Werkes/Ipernity

Einfluss von Tschaikowsky: Pjotr Iljitsch Tschaikowsky, einer der bekanntesten russischen Komponisten, begann in den 1870er und 1880er Jahren international anerkannt zu werden. Seine Werke, darunter auch Opern wie Eugen Onegin (1879), wurden jedoch in Paris in dieser Zeit noch nicht regelmäßig aufgeführt. Tschaikowsky selbst besuchte Paris mehrfach und seine Musik wurde dort gelegentlich gespielt, aber seine Opern waren noch nicht Teil des regulären Repertoires.

Russische Gastspiele: In den 1880er Jahren gab es vereinzelte Gastspiele russischer Künstler und Ensembles in Paris, die auch Opernaufführungen beinhalteten. Diese Veranstaltungen waren jedoch eher selten und richteten sich oft an ein spezialisiertes Publikum, das bereits ein Interesse an russischer Kultur hatte.

Einfluss der „Mächtigen Häuflein“: Die Gruppe der „Mächtigen Häuflein“ (auch bekannt als „Das mächtige Häuflein“ oder „Die Fünf“), zu der Komponisten wie Modest Mussorgski, Alexander Borodin und Nikolai Rimski-Korsakow gehörten, begann in den 1870er Jahren, eine eigenständige russische Musiktradition zu entwickeln. Ihre Werke, darunter Opern wie Mussorgskis Boris Godunow (1874), wurden in Russland aufgeführt, fanden aber nur langsam den Weg nach Westeuropa. In Paris waren diese Opern in den 1870er und 1880er Jahren noch kaum bekannt.

Kultureller Austausch: Der kulturelle Austausch zwischen Russland und Frankreich nahm in dieser Zeit langsam zu, insbesondere durch die Bemühungen von Musikverlegern und Kritikern. Einige französische Musiker und Intellektuelle begannen, sich für die russische Musik zu interessieren, was in den folgenden Jahrzehnten zu einer stärkeren Präsenz russischer Opern in Paris führte.

Fazit: In den 1870er und 1880er Jahren waren russische Opern in Paris noch nicht weit verbreitet, aber es gab erste Anzeichen eines wachsenden Interesses. Die Weltausstellung von 1878 und vereinzelte Gastspiele russischer Künstler trugen dazu bei, das Pariser Publikum mit russischer Musik vertraut zu machen. Die eigentliche Popularität russischer Opern in Paris sollte jedoch erst in den folgenden Jahrzehnten, insbesondere im frühen 20. Jahrhundert, mit den Ballets Russes und den Aufführungen von Werken wie Boris Godunow und Der goldene Hahn, zunehmen.

.

Zu Grandvals „Mazeppa“: Georgette Silver-Bréval war die erste Matréna/Ipernity

Gibt es Hinweise darauf dass Tschaikowkis Oper Mazeppa damals in Westeuropa bekannt war? Tschaikowskis Oper Mazeppa, die 1884 uraufgeführt wurde, war in den 1880er Jahren in Westeuropa, einschließlich Frankreich, noch nicht sehr bekannt. Es gibt jedoch einige Hinweise darauf, dass das Werk langsam an Aufmerksamkeit gewann, insbesondere in Kreisen von Musikern und Musikliebhabern, die sich für russische Musik interessierten.

Begrenzte internationale Präsenz: Mazeppa wurde am 15. Februar 1884 in Moskau uraufgeführt und später im selben Jahr in St. Petersburg aufgeführt. Obwohl die Oper in Russland erfolgreich war, dauerte es einige Zeit, bis sie außerhalb Russlands bekannt wurde. In den 1880er Jahren gab es nur wenige Aufführungen von Tschaikowskis Opern in Westeuropa, und Mazeppa war keine Ausnahme.

Tschaikowskys wachsender internationaler Ruf: Tschaikowsky selbst begann in den 1880er Jahren international anerkannt zu werden, vor allem durch seine symphonischen Werke und Ballette wie Schwanensee (1876) und Dornröschen (1890). Seine Opern, darunter Mazeppa, waren jedoch weniger bekannt. Tschaikowsky unternahm in den 1880er Jahren mehrere Reisen nach Westeuropa, darunter nach Paris, wo er seine Musik dirigierte und Kontakte zu westlichen Musikern knüpfte. Dies trug dazu bei, sein Gesamtwerk bekannter zu machen, aber Mazeppa blieb zunächst im Hintergrund.

Veröffentlichungen und Kritiken: Es gibt Hinweise darauf, dass Partituren und Klavierauszüge von Tschaikowskys Werken, darunter auch Mazeppa, in den 1880er Jahren in Westeuropa veröffentlicht wurden. Dies ermöglichte es Musikern und Kritikern, sich mit dem Werk vertraut zu machen, auch wenn es nicht häufig aufgeführt wurde. Einige westliche Musikkritiker begannen, sich für Tschaikowskys Opern zu interessieren, und es gab vereinzelte Erwähnungen von Mazeppa in Fachzeitschriften.

Erste Aufführungen außerhalb Russlands: Die erste Aufführung von Mazeppa außerhalb Russlands fand 1888 in Prag statt, was ein wichtiger Schritt für die internationale Verbreitung der Oper war. In Westeuropa, insbesondere in Frankreich, gab es jedoch in den 1880er Jahren noch keine nennenswerten Aufführungen. Die Oper wurde erst später, im frühen 20. Jahrhundert, in westeuropäischen Ländern bekannter.

Kultureller Austausch: Der kulturelle Austausch zwischen Russland und Westeuropa nahm in den 1880er Jahren zu, und Tschaikowsky spielte dabei eine wichtige Rolle. Seine Bekanntschaft mit westlichen Komponisten wie Antonín Dvořák und Edvard Grieg sowie seine Auftritte in Westeuropa trugen dazu bei, dass seine Musik, einschließlich seiner Opern, langsam auch im Westen bekannt wurde.

Kultureller Austausch: Der kulturelle Austausch zwischen Russland und Westeuropa nahm in den 1880er Jahren zu, und Tschaikowsky spielte dabei eine wichtige Rolle. Seine Bekanntschaft mit westlichen Komponisten wie Antonín Dvořák und Edvard Grieg sowie seine Auftritte in Westeuropa trugen dazu bei, dass seine Musik, einschließlich seiner Opern, langsam auch im Westen bekannt wurde.

Fazit: In den 1880er Jahren war Tschaikowskis Oper Mazeppa in Westeuropa, einschließlich Paris, noch nicht weit verbreitet. Es gab jedoch erste Anzeichen eines wachsenden Interesses, insbesondere durch die Veröffentlichung von Partituren und die zunehmende internationale Anerkennung Tschaikowskys. Die eigentliche Popularität von Mazeppa in Westeuropa sollte erst in den folgenden Jahrzehnten zunehmen, als Tschaikowskys Werk insgesamt bekannter wurde und seine Opern häufiger auf internationalen Bühnen aufgeführt wurden. DeepSeek

.

.

Dank an Florian Heurich und an Doris Sennefelder vom Rundfunk Orchester des Bayerischen Rundfunks sowie an Natalia Mykhaylychenko von der Fisher Library Toronto; das Konzert von Clémence de Grandvals Mazeppa wurde am 19. januiar 2025 auf BR gesendet und ist als Podcast einen Monat lang zu hören. Besetzung: Nicole Car/Matréna, Tochter von Kotchoubey; Julien Dran/Iskra; Tassis Christoyannis /Mazeppa; Paweł Trojak/Der Archimandrik; Ante Jerkunica/Kotchoubey; Chor des Bayerischen Rundfunks/Stellario Fagone; Münchner Rundfunkorchester/Mihhail Gerts.

Koproduktion mit Palazzetto Bru Zane – Centre de musique romantique française; Livemitschnitt für die Reihe der CD-Bücher „Opéra français“ unter dem Bru Zane Label; Liveübertragung im Radio auf BR-KLASSIK am 19. Januar 2025: rundfunkorchester.de/audio-video brklassik.de/programm/radio: Französisch-deutsches (!) Libretto: rundfunkorchester.de/mazeppa.

Dank auch an meinen Kollegen und Freund Matthias Käther für seinen Blick in die chinesische KI-Platform DeepSeek, die sich bei allen Vorbehalten als außerordentlich kompetent erweist.-

Abbildung oben/Ausschnitt: Gemälde von Iwan Mazeppa, Pawliszak, Wacław (1866-1905); Nationalmuseum Warschau, Public Domain