Für uns Spätgeborene ist der Name von Leyla Gencer zeitgleich mit dem von Maria Callas. Und es ist wohl wahr, dass sie – die Gencer – darunter gelitten hat, denn sie hatte die solidere Karriere, die interessantere Bandbreite und vor allem auch das größere, aktive Rollenspektrum. Es ist aber auch wahr, dass die Callas, deren Partien sie zum Teil nachsang (manchmal sogar im selben Kostüm) ihr insofern genützt hat, als dass das neue Interesse am Belcanto, durch die Callas und deren Wirkung geöffnet, der Gencer neue Rollen erschloss. Partien wie Donizettis Catarina Cornaro oder Antonina/Belisario wären ohne das Vorangehen der Callas nicht wahrscheinlich gewesen. Darin lag die große Stärke der Gencer, die sich im Schatten der Callas zur Belcanto-Spezialistin unter der schützenden Hand von Gianandrea Gavazzeni entwickelte, während die Callas der Liebe folgte und (nicht kausal) ihre Stimme einbüßte.

Leyla Gencer und Carlo Bergonzi in „Lucrezia Borgia“/ Foto kimkimdir.gen.tr

Die Gencer (geb. Ceyrekgil, * 10. Oktober 1928 in Istanbul; † 9. Mai 2008 in Mailand) hatte eine im ganzen glanzvolle Karriere, Callas-Schatten hin oder her, und sie schrieb Geschichte an der Met mit ihrer Catarina Cornaro 1974 und andernorts. Aber sie hat auch zu lange gesungen, das muss man ebenfalls festhalten. Ich erlebte sie in den Achtzigern mit einem zu späten Arienabend zum Klavier in Ravenna, und die Missfallensäußerungen des ungezogenen Publikums waren einer so großen Persönlichkeit, einer wirklichen Diva nicht würdig (die Gencer als Diva kann man in dem Stefan-Zucker-Film nacherleben, die berühmte „voce-di-petto“-Diskussion). In ihren früheren Jahren – vor Ende der Siebziger – waren ihre Pianissimo-Töne der Höhe magisch, ihr decrescendo ihr Markenzeichen, ihre ebenso eigenwillige wie betörende Stimme der (zu) vielen Glottis und der energischen Brusttöne ebenso aufregend wie ihr starkes Temperament. Die frühen Dokumente wie die Francesca da Rimini oder auch die Tudor-Königinnen Donizettis sind einzigartig.

Ich muss gestehen, ich hatte stets eine gespaltene Zuneigung zu ihr. Zu oft glitt mir ihre Darstellung in die Manier ab, schliffen die Töne ineinander. Aber eben die frühen Dokumente zeigen sie in ihrer ganzen Kunst. Sie hätte am 10. Oktober 2018 ihren neunzigsten Geburtstag gehabt (sie starb am 9. Mai 2008 in Mailand). Mit etwas Verspätung ist es uns eine Freude, mit einem der letzten Gespäche, dass unsere Freundin Gina Guandalini im Frühjahr 2000 mit ihr geführt hat, zu erinnern. Sie hat es mehr als verdient. G. H.

Für Tausende von Opernfans ist der Name der faszinierenden Sängerin aus der Türkei, Leyla Gencer, eng verbunden mit der aufregenden Donizetti-Renais sance, die mit der historischen Anna Bolena der Callas an der Scala begann. Anna, Maria Stuarda, Caterina Cornaro, Paolina (Poliuto) und vor allem die gebieterische Elisabetta im Roberto Devereux leben seit zwei Dekaden auf den Einspielungen mit der agilen, wechselhaften, farbenreichen Gencer-Stimme. Aber es gab auch eine große Anzahl weiterer „Schöpfungen “ derselben musikalischen Provenienz, so die Medea in Corinto Mayrs, die Saffo Pacinis und – es scheint, als wäre es erst gestern gewesen – die Primadonna in Gneccos Prova d’una ope ra seria. Als die Callas sich zu früh vom Schlachtfeld des Belcanto zurückzog, stürmte die Gencer nach und schuf eine lange Porträt-Galerie von Opern Heldinnen, von Mozart bis Smareglia, und in der Folge eine unübersehbare Schar an lautstarken Bewunderern. Heute (2000) ist die Gencer eine sehr attraktive, sehr betriebsame Frau, die mit Gusto die Probleme des heutigen Opernlebens diskutiert und in einem eleganten Apartment in Mailand lebt.

Was macht Leyla Gencer eigentlich heute? Meine Tätigkeiten sind vielfältig. Als ich die Bühne verließ, wollte ich kein zurück-gezogenes, ruhiges Leben führen. Und nun fühle ich mich so, als ob ich heute mehr arbeite als früher. Seit 1997 gehöre ich der Accademia della Scala an, die Abschluss- Hochschule des Teatro alla Scala, wo ich Lehrerin und Mitglied des Koordinations-Stabes bin. Wir sind sehr beschäftigt mit der Akademie, und sie nimmt viel Zeit und Mühe in Anspruch. Ich habe mich darauf spezialisiert, die Neuzugänge zu unterrichten, weil ich das schon tat, als ich noch sang. Ich habe mich auch bemüht, meine Erfahrungen an die jungen Sänger der Achtziger weiterzugeben. Damals war ich Direktorin der „Aslico“ (Associazione Lirico concertista) in Mailand, eine alte ruhmreiche Institution, bei der Sänger wie Bergonzi, Cappuccilli, Ricciarelli und viele andere ihre Karrieren begannen. Als ich bei der „Aslico“ war, bauten wir gerade solche Nachwuchssänger wie Pertusi, Sabbatini, Gavanelli oder Colombara auf, um ein paar von denen zu nennen, die mir gerade in den Kopf kommen. Sie sehen also, wie faszinierend es sein kann, den Jungen zu helfen – es macht mir wirklich großes Vergnügen. Als Riccardo Muli und der Scala Intendant Carlo Fontana mich baten, dem Stab der Accademia beizutreten und dort interpretazione zu unterrichten, nahm ich mit Freuden an. Ich gab alle anderen Tätigkeiten auf, um mich auf diese hier zu konzentrieren. Ich gebe nie Privatstunden. Nur sehr selten, wenn ein professioneller Sänger Probleme hat und mich um Hilfe bei einer Verdi· oder Donizetti-Partie bittet, aber das ist kaum vorgekommen.

Gibt es Verbindungen zum alten Heimatland, der Türkei? Es gibt mehrere, eine davon ist meine Präsidentschaft des International Festivals seit nunmehr 27 Jahren. Es hat seinen Sitz in Istanbul, dauert fünf Monate und beinhaltet Theater, Kino, bildende Künste, nicht nur klassische Musik. Der Gründer starb vor vier Jahren, und sein Tod hat meine Verantwortung gegenüber dieser Maschinerie nur noch verdoppelt. Es gibt auch einen Leyla Gencer-Wettbewerb für männliche und weibliche Stimmen, inzwischen im vierten Jahr. Auch der braucht viel Arbeit und Zeit, bringt aber auch große Genugtuung. Ich bin, was die Zukunft der Oper angeht, sehr optimistisch.

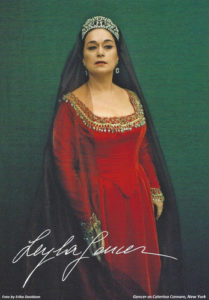

Leyla Gencer als Elisabetta im „Don Carlo“ in Rom/ Foto kimkimdir.gen.tr

Welche Veränderung gibt es in der Welt der Oper, seit Sie eine Anfängerin waren? Die Welt hat sich verändert, wie wir alle wissen. Sie lebt, sie fliegt in großer Eile dahin, und das ist nicht gut für die Musik. Musiker sein ist ein sehr ernsthafter Beruf, bei dem man viel Zeit braucht, um alle Dinge richtig zu machen. Man muss sich der Musik mit Leib und Seele widmen, und das ist heute angesichts der vielen Interessen der jungen Leute außerhalb der Musik kaum mehr möglich. Das Erreichen des Höchstmöglichen in einem Beruf ist heute nicht mehr das oberste Ziel. Man hält mehr von Geld und Luxus als von Kunst. Das ist ein großes Problem, das man kaum lösen kann. Ich versuche meine Schüler in diesem Sinne zu beeinflussen. Ich bin auf meine Schüler der letzten zwei Jahre recht stolz. Während dieser Zeit habe ich mein Bestes getan, dass sie ihren Beruf lieben lernen. Ich bin zuversichtlich, dass wir doch unseren Einfluss auf sie gefestigt haben. Man sollte nie an die Vergangenheit denken, sondern stets in die Zukunft. Wir müssen alle unsere Kraft an die jungen Künstler weitergeben, unsere Erfahrungen mitteilen. Denn auch meine eigene Karriere bestand aus Energie und Erfahrungen.

Hatten Sie während Ihrer eigenen Karriere je Momente von Selbstzweifel oder Enttäuschungen? Man hat immer Zweifel. Man fragt sich über die Richtigkeit des Weges, dem man folgen soll – ich meine in technischer Hinsicht, zum Beispiel, oder in der Wahl der Rollen. Man fragt sich, was die richtige Art zu singen sein mag. Jede Person, der wir begegnen – Lehrer, Dirigenten, Regisseure, Kollegen – gibt uns etwas. Danach muss man klug genug sein, für sich selber zu sehen, was gut ist und was nicht, was der Stimme und der Persönlichkeit hilft, und alles andere muss man fallen lassen. Meine erste Lehrerin war eine Französin, sie war sehr gut, aber ich hatte nicht verstanden, was sie mir beibringen wollte – oder vielleicht war ihre Technik nicht die richtige für mich. Ich habe von vielen gelernt, von einem wunderbaren Cellisten, was ein solfeggio ist, von einem genialen Komponisten, wie man eine Phrase interpretiert. Der Wendepunkt kam mit der (Giannina) Arangi Lombardi. Von ihr lernte ich auf dem Atem zu singen, sul fiato, und das ist für einen professionellen Sänger von elementarer Bedeutung. Natürlich war damals meine Stimme bereits richtig und technisch plaziert, weil ich von Kindheit an gut zuhörte, imitierte und vor mich hin sang. Die Arangi Lombardi hörte mich bei einem privaten Vorsingen und brachte mich in den Chor, damit sie mich unterrichten konnte und um mir einen Lebensunterhalt zu geben. Sie sagte zu mir: „Laß doch das Konservatorium und komm nach Ankara.“ Sie unterrichtete am Opernhaus dort.

Wann merkten Sie zum erstenmal, dass Ihr ideales Repertoire im frühen neunzehnten Jahrhundert der italienischen Oper lag? Es war die Arangi Lombardi, die mich darauf brachte, weitgehend jedenfalls. Aber ich möchte doch eines klar machen: Man soll nicht sein ganzes Leben lang bei einem Lehrer bleiben, wie das heute junge Sänger gerne tun. Mit der Arangi Lombardi arbeitete ich nur ein Jahr lang! Dann ging sie zurück nach Italien, wurde krank und starb – an einer Herzattacke, glaube ich -, die arme Frau. Danach arbeitete und studierte ich alleine weiter. Wenn ich nicht wußte, wie ich einen vocalizzo ausführen sollte, versuchte ich das für mich alleine zu klären oder fragte einen Repetitor. Wenn mir eine neue Oper vorgeschlagen wurde, las ich sie durch und entschied dann – ganz für mich alleine – ob sich die Entdeckung lohnte. Ich muss sagen, daß ich immer von einer immensen Neugier gegenüber aller mir unbekannter Musik besessen war. Alle diese Opern, die ich auszugraben half, waren ja terra incognita, ein großes Risiko. Man wusste ja nie vorher: Gibt es einen Triumph oder ein Fiasko. Das waren wirklich Abenteuer. Am meisten interessierte mich immer, ob diese Rollen zu mir passten, ob ich sie singen konnte. Zu Beginn nahm ich alles an, meine Nachforschungen waren ohne Ende. Dann beschloss ich, dass das frühe ottocento mein eigentliches Feld war. Und das war so um 1950. Es geschah alles so schnell, alles nach dem einen Jahr mit der Arangi Lombardi. Ich war einfach an allem interessiert, nicht nur an der Musik, und ich wünschte, das wäre bei meinen Schülern auch so. Und ich hätte ebenso gut auch eine große Schauspielerin werden können, wie das eigentlich mein Ideal gewesen war. Ich versuchte genau, das mit all meiner Kraft auf der Opernbühne zu sein.

Wann merkten Sie zum erstenmal, dass Ihr ideales Repertoire im frühen neunzehnten Jahrhundert der italienischen Oper lag? Es war die Arangi Lombardi, die mich darauf brachte, weitgehend jedenfalls. Aber ich möchte doch eines klar machen: Man soll nicht sein ganzes Leben lang bei einem Lehrer bleiben, wie das heute junge Sänger gerne tun. Mit der Arangi Lombardi arbeitete ich nur ein Jahr lang! Dann ging sie zurück nach Italien, wurde krank und starb – an einer Herzattacke, glaube ich -, die arme Frau. Danach arbeitete und studierte ich alleine weiter. Wenn ich nicht wußte, wie ich einen vocalizzo ausführen sollte, versuchte ich das für mich alleine zu klären oder fragte einen Repetitor. Wenn mir eine neue Oper vorgeschlagen wurde, las ich sie durch und entschied dann – ganz für mich alleine – ob sich die Entdeckung lohnte. Ich muss sagen, daß ich immer von einer immensen Neugier gegenüber aller mir unbekannter Musik besessen war. Alle diese Opern, die ich auszugraben half, waren ja terra incognita, ein großes Risiko. Man wusste ja nie vorher: Gibt es einen Triumph oder ein Fiasko. Das waren wirklich Abenteuer. Am meisten interessierte mich immer, ob diese Rollen zu mir passten, ob ich sie singen konnte. Zu Beginn nahm ich alles an, meine Nachforschungen waren ohne Ende. Dann beschloss ich, dass das frühe ottocento mein eigentliches Feld war. Und das war so um 1950. Es geschah alles so schnell, alles nach dem einen Jahr mit der Arangi Lombardi. Ich war einfach an allem interessiert, nicht nur an der Musik, und ich wünschte, das wäre bei meinen Schülern auch so. Und ich hätte ebenso gut auch eine große Schauspielerin werden können, wie das eigentlich mein Ideal gewesen war. Ich versuchte genau, das mit all meiner Kraft auf der Opernbühne zu sein.

Leyla Gencer als Antonina in „Belisario“/ Wikipedia

Also, ich nahm natürlich nicht jedes Angebot an, wie das heute junge Sänger tun, damit sie um jeden Preis singen können. Das habe ich nie getan. Ich hatte auch meine Durststrecken, wo das Geld nicht sehr reichlich war. Ich wollte immer auswählen können, immer auch „Nein“ sagen können, um eben solche Rollen von Qualität, die für mich geeignet waren, zu bekommen. Elisabetta im Devereux war ein solches Abenteuer. Plötzlich fand ich mich in San Francisco wieder, wo ich Lucia sang, weil die Callas nicht kommen konnte. Die ganze Zeit hatte ich mir vorgenommen, die Lucia zu lernen, aber ich kannte die Partie nicht wirklich, ich hatte sie nur auf meiner Repertoireliste für die Agenturen. Aber das war eine Lüge, und ich musste sie nun in fünf Tagen lernen. Ich hatte großes Interesse an der Partie, weil ich die Wahnsinnsszene täglich zum Einsingen nahm – ich hatte die traditionellen Vokalisen so über! An der Scala waren wir per Vertrag verpflichtet, Rollen zu lernen, die wir nicht akut singen mussten, damit wir als Cover für die aktuellen Sänger auftreten konnten.

Während meiner ersten Saison an der Scala, 1958, wählte ich die Anna Bolena als Coverpartie und studierte die Partie mit Maestro Antonino Viotti, wie es die Callas im Jahr zuvor getan hatte. Ich glaube, auf der Bühne sang ich in Mefistofele in dieser Saison. Als Maestro Gavazzeni die Bolena für die RAI aufnehmen wollte, wählte er mich, weil ich bei ihm studiert hatte und ich in jeder Probe gewesen war. Das war damals üblich. 1960 war ich das Cover für die Callas im Poliuto, und ich sang auch ein paar Vorstellungen. Nun, wo die Wiederentdeckungen früher Verdi- und Donizetti-Opern Mode geworden sind, kann ich wohl sagen, dass auch Robert Devereux durch mich wieder im großen Repertoire ist. In den späten Fünfzigern sang ich dann noch in den Foscari, der Battaglia di Legnano, Macbeth, Gerusalemme und vielen mehr – eigentlich sang ich viel mehr Verdi als Donizetti, obwohl man das kaum glauben mag.

Ich pflegte eine Oper stets mit einem guten Repetitor vorzubereiten, wie wir alle in jenen Tagen. La Scala hatte Tonini und viele andere, zum Beispiel Piazza. Ich debütierte mit dem Devereux am San Carlo in Neapel, aber ich studierte die Oper mit Piazza in Mailand.

Ich pflegte eine Oper stets mit einem guten Repetitor vorzubereiten, wie wir alle in jenen Tagen. La Scala hatte Tonini und viele andere, zum Beispiel Piazza. Ich debütierte mit dem Devereux am San Carlo in Neapel, aber ich studierte die Oper mit Piazza in Mailand.

Hatten Sie ein besonderes Publikum, eine Lieblingsstadt? Meine Liebe, ich hatte immer ein viel besseres Verhältnis zum Publikum als zu den Theaterdirektoren, und das schließt auch Dirigenten ein! Ich wurde immer vom Orchester, vom Chor, von den Bühnenarbeitern und natürlich vom Publikum geliebt. Wenn ich heute in ein Theater gehe und diese Leute von damals treffe, gibt es jedesmal eine freudige Begegnung. Die Liebe meiner Fans ist für mich noch heute etwas Wunderbares. Und meine Live-Mitschnitte geben mir die Erinnerung an jenes Publikum, das mich damals hörte. Sie machen mich auch bei jenen jungen Hörern bekannt, die mich damals nicht erleben konnten. Diese jungen Leute schreiben mir, um mir zu sagen, dass sie meine Aufnahmen hören, die inzwischen auf CD herausgekommen sind, und sie fühlen sich inspiriert davon.

Marilyn Horne und Gina Guandalini, unsere Autorin, bei einem Meisterkurs zu Rossini in Rom, den Marilyn Horne gab und über den Gina in dem Online-Opern-Journal Ape Musical 2014 mit einem Interview der Horne berichtete/ Foto Ape Musicale

Und warum so gut wie keine „offiziellen“ Aufnahmen? Ich muss dazu sagen, dass ich nie einen Agenten hatte, meistens setzten sich die Theater mit mir direkt in Verbindung. Die großen Plattenfirmen schlossen mich absichtlich aus, glaube ich. Ich hatte einen Vertrag mit der amerikanischen Columbia, und ich nahm nie eine Note dort auf. Das waren eben große Trusts, und ihre Absicht war es, nur zwei oder drei große Namen zu „promoten“. Aber damals gab es eben auch viele andere große Sänger, die nur wenige Aufnahmen machten. Ich war ganz überrascht, daß Bongiovanni in Bologna die Bänder meiner Konzerte im Athené in Paris gefunden und als CD herausgegeben hat. Ich erinnere mich gar nicht mehr, wie ich damals geklungen oder was ich überhaupt gesungen habe. Normalerweise höre ich meine Dokumente nicht, weil ich sonst nur meine Fehler bemerke.

Zu meinem Abschied gab es keine geplante „Farewell-Opera“. Ich entschloß mich auf einmal, dass ich nicht weiter Oper singen sollte, einfach so. Ich lehnte nur einfach die eingehenden Angebote ab. Ich hatte damals zu viel Streß, weil ich beim Singen stets alles gab. Das letzte war Gneccos Prova für die Malibran und Pasta – eine Diva nimmt sich selber auf den Arm. Natürlich sang ich danach noch Recitals und Konzerte, also war das kein plötzlicher Abschied. (Übersetzung: G. H.)