Berlioz und kein Ende. Wohl noch nie wurde soviel auf den Tonträgermark geworfen, ob Neueinspielungen oder Wiederauflagen, wie anlässlich des 150. Todestages dieses bedeutenden und in seiner vollen Genialität erst posthum wirklich gewürdigten französischen Komponisten. Da kann und will auch Sony nicht beiseite stehen, das eine recht bunt zusammengewürfelt erscheinende 10-CD-Box auf den Mark wirft . Die Aufmachung ist denkbar schlicht. Ein wirkliches, inhaltsvolles und informatives Booklet vermisst man. Beigefügt ist nur ganz schmales Beiheft mit einer von Bruno Messina verfassten Minibiographie des Komponisten; sicher nicht zufällig wird auch Messinas Roman Berlioz beworben – und auch dies nur in Französisch und Englisch. Die eigentlich unverzichtbaren Details zu den einzelnen Aufnahmen befinden sich lediglich auf der Rückseite der zehn CD-Hüllen, wobei unverzeihlich ist, dass die genauen Aufnahmeorte und -jahre verschwiegen werden, nur die Ersterscheinungsjahre verzeichnet sind. Das geht so eigentlich nicht und verstärkt den ungünstigen Ersteindruck, dass hier recht schludrig hantiert wurde (Berlioz: Anniversary Edition; Diverse Interpreten; Sony 19075938792; Erscheinungsdatum: 2019).

Zum Inhalt: Inkludiert wurden die wichtigsten Werke von Berlioz, abzüglich der Opern, sieht man einmal von einigen wenigen Opernauszügen und den Ouvertüren ab. Berücksichtigung fanden insgesamt sieben Dirigenten, die sich alle mehr oder weniger einen Namen mit Interpretationen dieses Komponisten machten: Zuvörderst der unvergessliche Charles Munch (La Damnation de Faust, L’Enfance du Christ, Ouvertüren – allesamt mit seinem Boston Symphony Orchestra) und der nicht mindert Berlioz-affine Sir Colin Davis (leider nur mit seiner letzten Einspielung sämtlicher Ouvertüren mit der Staatskapelle Dresden vertreten). Pierre Boulez steuert die in engem Zusammenhang stehenden Werke Symphonie fantastique und Lélio bei – unsinnigerweise auf die erste und letzte CD verteilt und somit die Intention von Berlioz erschwerend. Leonard Bernstein ist mit Harold en Italie (William Lincer, Bratsche) und La Mort de Cléopâtre (Jennie Tourel, Mezzosopran) dabei. Die Grande Messe des morts, das Requiem von Berlioz, wurde in der Interpretation von Seiji Ozawa, wiederum aus Boston, ausgewählt (Vinson Cole, Tenor). Für Les Nuits d’été sowie ein paar Arien (Faust, Benvenuto Cellini, Les Troyens, Béatrice et Bénédict) zeichnen die Sopranistin Susan Graham und das Orchestra of the Royal Opera House unter John Nelson verantwortlich. Beschlossen wird die Box mit dem Te Deum (Jean Dupouy, Tenor) sowie orchestralen Auszügen aus Roméo et Juliette, beides dirigiert von Daniel Barenboim mit Choeur de l’Orchestre de Paris sowie Orchestre de Paris.

Zum Inhalt: Inkludiert wurden die wichtigsten Werke von Berlioz, abzüglich der Opern, sieht man einmal von einigen wenigen Opernauszügen und den Ouvertüren ab. Berücksichtigung fanden insgesamt sieben Dirigenten, die sich alle mehr oder weniger einen Namen mit Interpretationen dieses Komponisten machten: Zuvörderst der unvergessliche Charles Munch (La Damnation de Faust, L’Enfance du Christ, Ouvertüren – allesamt mit seinem Boston Symphony Orchestra) und der nicht mindert Berlioz-affine Sir Colin Davis (leider nur mit seiner letzten Einspielung sämtlicher Ouvertüren mit der Staatskapelle Dresden vertreten). Pierre Boulez steuert die in engem Zusammenhang stehenden Werke Symphonie fantastique und Lélio bei – unsinnigerweise auf die erste und letzte CD verteilt und somit die Intention von Berlioz erschwerend. Leonard Bernstein ist mit Harold en Italie (William Lincer, Bratsche) und La Mort de Cléopâtre (Jennie Tourel, Mezzosopran) dabei. Die Grande Messe des morts, das Requiem von Berlioz, wurde in der Interpretation von Seiji Ozawa, wiederum aus Boston, ausgewählt (Vinson Cole, Tenor). Für Les Nuits d’été sowie ein paar Arien (Faust, Benvenuto Cellini, Les Troyens, Béatrice et Bénédict) zeichnen die Sopranistin Susan Graham und das Orchestra of the Royal Opera House unter John Nelson verantwortlich. Beschlossen wird die Box mit dem Te Deum (Jean Dupouy, Tenor) sowie orchestralen Auszügen aus Roméo et Juliette, beides dirigiert von Daniel Barenboim mit Choeur de l’Orchestre de Paris sowie Orchestre de Paris.

Bedeutend: Charles Munch war einer der Pioniere in Sachen Berlioz, hier seine Box bei RCA

Abgesehen von La Damnation de Faust handelt es sich um Stereoproduktionen – wobei die schon erwähnten ungenauen Angaben zur weiteren Verwirrung beitragen, könnte man beim angegebenen (P) 1963 des Faust doch irrtümlicherweise auf Stereo schließen – die Aufnahme entstand tatsächlich bereits 1954. Das ist doppelt schade, sind doch gerade die Munch-Einspielungen die Highlights der Kollektion. Wirkliche Ausfälle gibt es allerdings auch nicht, selbst wenn man sich bei diesem oder jenem Werk vielleicht eine andere Auswahl gewünscht hätte – wobei freilich immer der Sony zur Verfügung stehende Katalog berücksichtigt werden muss. Zu begrüßen ist die Neuauflage der in den späten 1990er Jahren in Dresden eingespielten Ouvertüren durch Davis, selbst wenn sie seine Ersteinspielungen für Philips aus den 1960ern nicht toppen können. Das Requiem unter Ozawa könnte man als oft unter den Tisch gefallene, im Grunde genommen sehr gute Alternativaufnahme bezeichnen – wirkliche Schwachpunkte gibt es nicht, so dass diese Wiederauflage gerechtfertigt erscheint, selbst wenn Munch mit demselben Orchester Jahrzehnte davor insgesamt wohl noch überzeugender war. Beim Te Deum gibt es keine dermaßen große Diskographie, um die Wahl der Barenboim-Variante zu bemängeln, auch wenn meine Empfehlung eher in Richtung Davis (Philips) oder Nelson (Virgin) ginge, nur letzterer wirklich vollständig. Bernsteins späterer Harold aus Paris ist dem hier inbegriffenen aus New York wohl an Idiomatik überlegen; gleichwohl ist die Berücksichtigung der lange Zeit nicht mehr erhältlichen Platte besonders wegen der Cléopâtre erfreulich. Schließlich die Boulez’schen Einspielungen: Glücklicherweise ist es hier seine frühe Version der Symphonie fantastique aus London, deutlich jener späten Neuauflage aus Cleveland (DG) vorzuziehen. Überhaupt ist es gerade der frühe Boulez, der mich überzeugen kann. Man könnte hier allenfalls bedauern, dass kein genuin französisches Orchester zur Verfügung stand – indes ein „Makel“, den nahezu alle hier enthaltenen Einspielungen gemein haben und auch nicht unbedingt eine Garantie. Am französischsten klingen in dieser Box tatsächlich die Bostoner Aufnahmen unter Charles Munch, nicht jene aus Paris unter Barenboim. Man kann eben nicht alles haben. Daniel Hauser

Berlioz Rediscovered sowie Berlioz on Period Instruments prangt auf der Decca-Box (48346875), die zum Komponistenjubiläum des großen Franzosen erschienen ist (dabei soll auch die fast alles umfassende von Charles Dutoit bei Decca nicht vergessen werden) – auch wenn die Aufnahmen ursprünglich teils bei Philips erschienen sind. Gemeint sind die sämtlichen Berlioz-Einspielungen des britischen Dirigenten Sir John Eliot Gardiner mit dem Orchestre Révolutionnaire et Romantique, einem der bekanntesten Originalklangensembles der 1980er und 90er Jahre, das in den letzten Jahren ein wenig in den Hintergrund getreten ist. Auf insgesamt acht CDs verteilt sich der diskographische Ertrag Gardiners in Sachen Berlioz. Als Bonus liegt eine DVD bei, in welcher die filmische Verewigung der Symphonie fantastique und der Messe solennelle auch optisch zu verfolgen ist. Es handelt sich tatsächlich um diejenigen Live-Auführungen, die auch die Grundlage für die reinen Tonaufnahmen bildeten; sicherlich wurde für die CD-Ausgabe nachgebessert, so dass dort Störgeräusche entfallen. Da die Aufnahmedaten nur recht vage mit September 1991 bzw. Oktober 1993 angegeben sind, wurde ohne Bild also womöglich auf mehrere Aufführungen und eventuell auch die Proben zurückgegriffen.

Berlioz Rediscovered sowie Berlioz on Period Instruments prangt auf der Decca-Box (48346875), die zum Komponistenjubiläum des großen Franzosen erschienen ist (dabei soll auch die fast alles umfassende von Charles Dutoit bei Decca nicht vergessen werden) – auch wenn die Aufnahmen ursprünglich teils bei Philips erschienen sind. Gemeint sind die sämtlichen Berlioz-Einspielungen des britischen Dirigenten Sir John Eliot Gardiner mit dem Orchestre Révolutionnaire et Romantique, einem der bekanntesten Originalklangensembles der 1980er und 90er Jahre, das in den letzten Jahren ein wenig in den Hintergrund getreten ist. Auf insgesamt acht CDs verteilt sich der diskographische Ertrag Gardiners in Sachen Berlioz. Als Bonus liegt eine DVD bei, in welcher die filmische Verewigung der Symphonie fantastique und der Messe solennelle auch optisch zu verfolgen ist. Es handelt sich tatsächlich um diejenigen Live-Auführungen, die auch die Grundlage für die reinen Tonaufnahmen bildeten; sicherlich wurde für die CD-Ausgabe nachgebessert, so dass dort Störgeräusche entfallen. Da die Aufnahmedaten nur recht vage mit September 1991 bzw. Oktober 1993 angegeben sind, wurde ohne Bild also womöglich auf mehrere Aufführungen und eventuell auch die Proben zurückgegriffen.

Der Name Gardiner fällt trotz all seiner Meriten in Sachen Berlioz verhältnismäßig selten. Dies mag auch daran liegen, dass dieser Dirigent bis zum heutigen Tage vornehmlich als Interpret der Alten Musik angesehen wird. Seine Ausflüge in die Musik der Romantik sind relativ selten. Ein Platz in der Berlioz-Diskographie gebührt ihm indes bereits aufgrund seines Einsatzes für die angeführte Messe solennelle, eines der frühesten Werke von Berlioz, entstanden bereits 1824, als er gerade einundzwanzig war. Gewiss hat diese Messe nicht die Reife der späteren Kompositionen, doch stand sie unüberhörbar Pate für eines seiner spektakulärsten Werke, die Grande Messe des morts alias Requiem, wie man unzweifelhaft im Resurrexit nachvollziehen kann. Dieses ist auch der Höhepunkt der frühen Messe und wurde als einziger Bestandteil derselben vom Komponisten später noch einmal revidiert. Dankenswerterweise hat sich Gardiner dafür entschieden, die überarbeitete Fassung ebenfalls anzuhängen (auf der DVD wird sogar nur die Spätfassung gespielt). Der Monteverdi Choir agiert auf dem gewohnt hohen Niveau und auch die drei Solisten Donna Brown (Sopran), Jean-Luc Viala (Tenor) und Gilles Cachemaille (Bassbariton) tragen ihren Teil dazu bei, dass diese Aufnahme auch nach einem Vierteljahrhundert unbestritten die Referenz darstellt.

Sehr früh, bereits im Jahre 1967, spielte Gardiner, damals noch sehr jung, einige Vokalwerke mit Klavierbegleitung von Berlioz ein. Neben dem Liedzyklus Irlande nach einem Text von Thomas Moore sind Le Trébuchet (Text: Émile Deschamps), La Mort d’Ophélie aus Tristia (Text: Ernest Legouvé, nach Shakespeare) sowie der Chant de la fête de Pâques aus den Huit Scènes de Faust (Text: Gérard de Nerval, nach Goethe) berücksichtigt worden. Es singt wiederum der Monteverdi Choir, daneben die Solisten April Cantelo (Sopran), Helen Watts (Alt), Robert Tear (Tenor) und Richard Salter (Bariton); am Klavier begleitet Viola Tunnard. Es ist bis heute schwierig, überzeugendere Interpretationen dieser Stücke, zumal von Irlande, zu finden.

Sehr früh, bereits im Jahre 1967, spielte Gardiner, damals noch sehr jung, einige Vokalwerke mit Klavierbegleitung von Berlioz ein. Neben dem Liedzyklus Irlande nach einem Text von Thomas Moore sind Le Trébuchet (Text: Émile Deschamps), La Mort d’Ophélie aus Tristia (Text: Ernest Legouvé, nach Shakespeare) sowie der Chant de la fête de Pâques aus den Huit Scènes de Faust (Text: Gérard de Nerval, nach Goethe) berücksichtigt worden. Es singt wiederum der Monteverdi Choir, daneben die Solisten April Cantelo (Sopran), Helen Watts (Alt), Robert Tear (Tenor) und Richard Salter (Bariton); am Klavier begleitet Viola Tunnard. Es ist bis heute schwierig, überzeugendere Interpretationen dieser Stücke, zumal von Irlande, zu finden.

La Mort d’Ophélie ist ebenfalls in der Orchesterfassung enthalten, als Teil der 1994 eingespielten gesamten Tristia, die sich daneben noch aus der Méditation religieuse sowie dem spektakulären Marche funèbre pour la dernière scène d’Hamlet zusammensetzt. Einmal mehr trägt der Monteverdi Choir den vokalen Part bei. Gardiner geht dieses zu Unrecht unterschätzte Werk deutlich schlanker und flotter an als Sir Colin Davis. Das Ergebnis kann fast genauso überzeugen.

Drei Sinfonien bilden den harten Kern der Box: Die Symphonie fantastique, Harold en Italie sowie Roméo et Juliette. Wiederum zeigt sich die Experimentierfreude von Berlioz anhand dieser Gattungshybriden, von der Programmsinfonie über die konzertante Sinfonie bis hin zur opernhaft dramatischen Sinfonie mit Vokalbesetzung. Die Symphonie fantastique, fraglos der Superhit dieses Komponisten, muss sich freilich besonders bewähren, will sie aus der endlos anmutenden Reihe an Aufnahmen hervorstechen. Gardiners Darbietung fällt zunächst durch überraschend gemäßigte Tempi auf. Wieder erlaubt der Klang eine sehr gute Durchhörbarkeit, fördern die historischen Instrumente manches zu Tage, das man so selten vernimmt. Dass dies auf Kosten der schieren Ekstase geht, ist vermutlich der Preis hierfür. Es wirkt insgesamt doch recht kontrolliert, das Gefühl eines Absinthrausches (der damals so beliebten Pariser Modedroge) stellt sich nicht ein. Un bal betont das tänzerische Element, weniger das schwelgerische. Der Kulminationspunkt am Ende der Scène aux champs gerät hier zu brav, der Marche au supplice ist deutlich langsamer als in den meisten Aufnahmen und verfehlt dadurch das expressiv Zugespitzte. Der vibratoarme, mitunter etwas dünne Originalklang führt besonders im Songe d’une nuit de sabbat zu Schwierigkeiten. Bei allem Respekt vor der Leistung der Mitwirkenden, entfällt der ganz große Aha-Effekt dann doch. Dies Dies irae-Motiv etwa hat hier gar nichts von der gespenstischen Grabeswirkung, die in anderen Aufnahmen erzielt wird (Markevitch, Cluytens, Dervaux, Fourestier – alle mit dem unvergleichlichen alten französischen Orchesterklang), sondern erinnert eher an einen betulichen nachmittäglichen Ausflug auf den Gottesacker.

Eine Anmerkung zu Berlioz:: Affiche á la „La symphonie fantastique“ (in deutschen Kinos als „Symphonie der Liebe“), Regie Christian Jacque 1942/ L´age d´or du Cinéma Francais

Und wie sieht es mit den beiden anderen Sinfonien aus? Der Harold en Italie war ursprünglich mit der bereits besprochenen Tristia auf einer CD vereint. Wer eine moderne Einspielung auf historischen Instrumenten sucht, wird hier sehr gut bedient. Der fast kammermusikalische Ansatz überzeugt beim Harold mehr als bei der Symphonie fantastique. Klanglich weiß das Ergebnis ebenfalls für sich zu sprechen, wie in allen anderen in der Kollektion beinhalteten Fällen. Die zweite Hauptrolle spielt zwangsläufig der Bratschist Gérard Caussé, der keine Vergleiche zu scheuen braucht, selbst wenn er nicht ganz an Rudolf Barschai unter David Oistrach (sic) auf Melodija heranreicht – ohnehin eine ganz besonders nachdrückliche Empfehlung. Auch das hier vorgelegte Roméo und Juliette darf sich zu den besseren Einspielungen zählen lassen. Das in den männlichen Rollen ein Franzose und ein französischsprachiger Schweizer, Jean-Paul Fouchécourt (Tenor) sowie Gilles Cachemaille (Bassbariton), gewonnen werden konnten, kann nur als Vorteil bezeichnet werden. Das Trio wird adäquat vervollständigt durch die Kanadierin Catherine Robbin (Mezzosopran, Cassandre von Rang auf der Dutoit-Aufnahme). Auch hier jener der historischen Aufführungspraxis verpflichtete Ansatz. Der große Pluspunkt dieser Einspielung ist, dass Gardiner dem Hörer die Wahl lässt, sich mittels alternativer Tracks sowohl die Originalfassung von 1839 als auch die überarbeitete Zweitfassung von 1845 selbst zusammenzustellen. In jedem Falle bietet die Aufnahme eine interessante Alternative zu konventionelleren Interpretationen wie der klassischen unter Davis (Philips) oder der erst jüngst erschienenen unter Tilson Thomas (SFS Media).

Berlioz‘ Grabmal auf dem Cimetière de Montmartre. Foto Wikimedia Commons

Das Beste kommt zum Schluss? Leider nein, denn La Damnation de Faust ist die eigentliche Enttäuschung dieser Kollektion. Das liegt zum einen an der bunt zusammengewürfelten, aber nicht wirklich homogenen Besetzung, sehr international und doch wenig überzeugend: Michael Myers in der Titelpartie, Jean-Philippe Lafont als Méphistophélès, Anne Sofie von Otter als Marguerite und René Schirrer als Brander. Diese Live-Mitschnitte aus Lyon von 1987 sind auch ausnahmsweise mit einem anderen Orchester, demjenigen der Oper von Lyon, sowie (kurios) dem Edinburgh Festival Chorus. Das Dirigat Gardiners ist ein weiterer Schwachpunkt, wirkt es doch über weite Teile handzahm und spannungsarm. Der bewusst leichtgewichtige Ansatz, der bereits bei der Symphonie fantastique problematisch erschien, gerät hier wahrlich an seine Grenzen. Es bleibt eine unterdurchschnittliche Darbietung, die im direkten Vergleich mit so gerühmten Aufnahmen wie jenen von Markevitch, Davis und Munch, auch Ozawa, Nagano, Chung, Solti und Luisi, den Kürzeren ziehen muss.

Also eine weitgehend kaufwürdige Angelegenheit mit ein paar echten Highlights und einem Totalausfall. Wer Berlioz auf originalen Instrumenten sucht, wird hier fündig (Berlioz Rediscovered: John Eliot Gardiner / Orchestre Révolutionnaire et Romantique; Decca 48346875; Erscheinungsdatum: 2019). Daniel Hauser

Und weiter geht s mit Barenboim bei DG, die einmal einen kompletten Berlioz-Zyklus mit ihm geplant und das unternehmen auf halber Strecke eingestellt haben. Rein faktisch müsste Daniel Barenboim auf CD zu den präsentesten Berlioz-Dirigenten unserer Zeit gezählt werden, wirft man einen Blick auf seine umfangreiche Diskographie. Das Erscheinen der neuen, 10 CDs umfassenden Box der Deutschen Grammophon (DG 028948364121) führt diesen Umstand vor Augen. Und es handelt sich dabei noch nicht einmal um seine sämtlichen Aufnahmen, wie man anhand der bereits besprochenen Sony-Veröffentlichung ersehen konnte (dort enthalten das Te Deum und Auszüge aus Roméo et Juliette); die Symphonie fantastique gibt es zudem noch mindestens zwei weitere Male unter seiner Stabführung (mit den Berliner Philharmonikern und mit dem West-Eastern Divan Orchestra). Warum also wird Barenboims Name so selten genannt, wenn es um Berlioz geht? Theoretisch müsste es sich bei seinen Einspielungen ja sogar um so etwas wie die erste Wahl handeln, standen ihm doch das vorzügliche Orchestre de Paris und eine überzeugende Tontechnik zur Verfügung. Vermutlich ist es eben doch der viel bemühte Unterschied zwischen Theorie und Praxis, der hier den Ausschlag gibt. Doch eines nach dem anderen.

Und weiter geht s mit Barenboim bei DG, die einmal einen kompletten Berlioz-Zyklus mit ihm geplant und das unternehmen auf halber Strecke eingestellt haben. Rein faktisch müsste Daniel Barenboim auf CD zu den präsentesten Berlioz-Dirigenten unserer Zeit gezählt werden, wirft man einen Blick auf seine umfangreiche Diskographie. Das Erscheinen der neuen, 10 CDs umfassenden Box der Deutschen Grammophon (DG 028948364121) führt diesen Umstand vor Augen. Und es handelt sich dabei noch nicht einmal um seine sämtlichen Aufnahmen, wie man anhand der bereits besprochenen Sony-Veröffentlichung ersehen konnte (dort enthalten das Te Deum und Auszüge aus Roméo et Juliette); die Symphonie fantastique gibt es zudem noch mindestens zwei weitere Male unter seiner Stabführung (mit den Berliner Philharmonikern und mit dem West-Eastern Divan Orchestra). Warum also wird Barenboims Name so selten genannt, wenn es um Berlioz geht? Theoretisch müsste es sich bei seinen Einspielungen ja sogar um so etwas wie die erste Wahl handeln, standen ihm doch das vorzügliche Orchestre de Paris und eine überzeugende Tontechnik zur Verfügung. Vermutlich ist es eben doch der viel bemühte Unterschied zwischen Theorie und Praxis, der hier den Ausschlag gibt. Doch eines nach dem anderen.

Sich des Eindrucks zu erwehren, dass auch diese Box quasi in letzter Minute zusammengestellt wurde, um des Jubilars zu gedenken, fällt auch hier schwer, wirft man einen Blick in das Booklet. Zum einen werden die genauen Rollen der Solisten in La Damnation de Faust und Béatrice et Bénédict nicht erwähnt, zum anderen geschah ein offensichtlicher Fauxpas bei Roméo et Juliette, ist dort doch auch Christa Ludwig verzeichnet. Tatsächlich singt allein Yvonne Minton den (einzigen!!!) weiblichen Part, auch wenn die Ludwig tatsächlich einmal unter Maazel die Rolle übernahm (Decca). (Da ist etwas übrig geblieben von der ehemaligen 2-CD-Einzelausgabe, die mit der Ludwig und einem Stück von César Franck aufgefüllt wurde/ G.H. ) So etwas sollte nicht passieren.

Aber zurück zur Ausgangsfrage: Weswegen wird Barenboim in Sachen Berlioz selten ganz vorne genannt? Beim Abhören der Aufnahmen fällt auf, dass er sich keine gröberen Schnitzer erlaubt, man alles in allem von eigentlich gediegenen Einspielungen sprechen kann. Und doch fehlt ihnen das gewisse Etwas. Angesichts der schier unermesslichen Auswahl an Alternativen gilt wiederum: Das Bessere ist des Guten Feind. Wer würde etwa ernsthaft die hier enthaltene Symphonie fantastique als Erstempfehlung ansehen? Wer das Orcheste de Paris darin hören will, greift zu Munchs später Deutung (EMI/Warner) – oder noch besser gleich zu André Cluytens mit dem illustren Vorgänger-Orchester des Pariser Konservatoriums, aus dem 1967 das Orchestre de Paris hervorging, mitgeschnitten 1964 live in Tokio bei der letzten Japan-Tournee des Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire (IMG Artists/EMI – leider nur mehr gebraucht erhältlich und nicht von Warner übernommen).

Aber zurück zur Ausgangsfrage: Weswegen wird Barenboim in Sachen Berlioz selten ganz vorne genannt? Beim Abhören der Aufnahmen fällt auf, dass er sich keine gröberen Schnitzer erlaubt, man alles in allem von eigentlich gediegenen Einspielungen sprechen kann. Und doch fehlt ihnen das gewisse Etwas. Angesichts der schier unermesslichen Auswahl an Alternativen gilt wiederum: Das Bessere ist des Guten Feind. Wer würde etwa ernsthaft die hier enthaltene Symphonie fantastique als Erstempfehlung ansehen? Wer das Orcheste de Paris darin hören will, greift zu Munchs später Deutung (EMI/Warner) – oder noch besser gleich zu André Cluytens mit dem illustren Vorgänger-Orchester des Pariser Konservatoriums, aus dem 1967 das Orchestre de Paris hervorging, mitgeschnitten 1964 live in Tokio bei der letzten Japan-Tournee des Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire (IMG Artists/EMI – leider nur mehr gebraucht erhältlich und nicht von Warner übernommen).

Ähnliches könnte auch zur Grande Messe des morts gesagt werden. Eine typische Einspielung der fetten Jahre der großen Plattengesellschaften. Dass Plácido Domingo den Tenorpart übernehmen musste, wird kommerziellen Erwägungen geschuldet gewesen sein. Immerhin ist sein Latein im Sanctus überzeugender als sein Französisch im Berlioz-Arrangement der Marseillaise. Hier, in dieser eigentlich famosen Orchestrierung der französischen Nationalhymne, wird eindeutig die Grenze des guten Geschmacks überschritten. Das hat man wirklich schon deutlich überzeugender gehört, etwa mit Roberto Alagna unter Bertrand de Billy (EMI) – oder gleich in einem der frühesten Stereomitschnitte des INA mit dem Orcheste de la RTF unter Cluytens von 1959 (also Download bei Qobuz zu beziehen).

Ein schwieriger Fall auch die hier enthaltene Damnation de Faust. In keiner mir bekannten Besprechung des Werkes wird die Barenboim-Aufnahme hervorgehoben. Dies liegt gewiss nicht zuletzt an der gelinde gesagt ungewöhnlichen Besetzung mit (wiederum) Domingo in der Titelrolle und Dietrich Fischer-Dieskau als Méphistophélès. Beiden fehlt letztlich der richtige Tonfall für diese Partien, beide kämpfen sie mit dem französischen Idiom und scheitern. Es ist bald so, als habe sich der Mephisto aus Goethes Tragödie in dieses Musikdrama verirrt. Als Karikatur dürfte Fischer-Dieskaus erzdeutsche Darbietung indes als voller Erfolg gelten. Er ist nicht weniger unfreiwillig komisch als der unpassend südländische Faust, dem wiederum so alles abgeht, was den Doktor Faustus auszeichnet. Da können auch die insgesamt doch überzeugenderen Damen (Yvonne Minton, Claudine Castagnol) nicht mehr viel herausreißen. Hinzu kommt eine spannungsarme und beliebige Orchesterbegleitung, die diese Aufnahme dann endgültig in die Kategorie verzichtbar einordnet. Es nimmt nicht wunder, dass sie vor dieser Box längst vergriffen war. Kurz gesagt: Lieber Markevitch oder Davis‘ erste Aufnahme wählen.

Barenboims Roméo et Juliette ist trotz der „fehlenden Christa Ludwig“ insgesamt eine Erwähnung wert, will man die bereits genannte, vorzügliche Yvonne Minton hören. Zu ihr gesellen sich Francisco Araiza und Jules Bastin, ersterer wiederum nicht die erste Wahl im französischen Repertoire, letzterer indes sehr adäquat. Barenboims Dirigat reicht bedauerlicherweise übers gute Mittelmaß nicht hinaus, was besonders in den rein instrumentalen Abschnitten deutlich wird. So rangiert auch diese Einspielung in der Diskographie eher unter ferner.

Barenboims Roméo et Juliette ist trotz der „fehlenden Christa Ludwig“ insgesamt eine Erwähnung wert, will man die bereits genannte, vorzügliche Yvonne Minton hören. Zu ihr gesellen sich Francisco Araiza und Jules Bastin, ersterer wiederum nicht die erste Wahl im französischen Repertoire, letzterer indes sehr adäquat. Barenboims Dirigat reicht bedauerlicherweise übers gute Mittelmaß nicht hinaus, was besonders in den rein instrumentalen Abschnitten deutlich wird. So rangiert auch diese Einspielung in der Diskographie eher unter ferner.

Leider ebenfalls wenig überzeugend die enthaltenen Les Nuits d’été dar. Kiri Te Kanawa scheint diesen über weite Stellen intimen Liederzyklus für ein Opernrecital zu halten. Insgesamt viel zu aufgesetzt dramatisch, keine Spur vom herrlichen französischen Tonfall, stellenweise schwer erträglich. Man muss gar nicht bis Régine Crespin gehen, um überzeugendere Interpretinnen zu finden – ich verweise nochmal auf Janet Baker unter Barbirolli. Ohne die Verdienste Te Kanawas schmälern zu wollen: Eine Berlioz-Sängerin war sie nicht. Dies gilt für Jessye Norman glücklicherweise mitnichten, die als superbe Cassandre auf der Bühne in Erinnerung bleibt (DG-DVD unter Levine). Hier unter Barenboim ist sie in La Mort de Cléopâtre berücksichtigt worden, freilich ein ungleich dramatischeres Stück als die Nuits, wo der von der Norman gewählte opernhafte Zugang mehr Berechtigung besitzt. Insgesamt gar ein unverhofftes Highlight dieser Kollektion. Ein weiteres kleines Schmankerl gibt es dann doch noch mit der gerade siebenminütige Romanze Rêverie et Caprice, was allerdings in erster Linie an Itzhak Perlman liegen dürfte.

Beschlossen wird die Box mit Berlioz‘ letzter und vermutlich an der seltensten gespielten Oper: Béatrice et Bénédict nach William Shakespeare. Die Barenboim-Einspielung stellte lange Zeit fast die einzige Alternative zu den beiden Aufnahmen unter Davis dar (einmal ohne Dialoge für Decca, einmal mit denselben für Philips wobei die von Warner wieder herausgebrachte Nelson-Erato-Einspielung nun Dialoge und ungekürzte Musik bietet). Die Dialoge wurden hier durch eine französischsprachige Erzählung ersetzt. Ein Blick auf die Besetzung lässt indes wieder die Alarmglocken schrillen: Einmal mehr Plácido Domingo und Dietrich Fischer-Dieskau in den männlichen Partien. Es ist beinahe, als hätten diese die Berlioz-Rollen unter Barenboim abonniert gehabt. Neben der ebenfalls auch hier vertretenen (und positiv zu erwähnenden) Yvonne Minton kommt noch Ileana Cortrubas hinzu, die in einer französischen Oper ebenfalls etwas deplaciert wirkt. Das Gesamtergebnis ist nicht so desaströs wie im Falle des Faust, obschon klar gesagt werden sollte, dass beide genannten Davis-Einspielungen und auch die spätere unter John Nelson, vorzuziehen sind.Summa summarum also eine eher enttäuschende Kollektion, die indes gut vor Augen führt, weshalb Barenboim eben nicht zu den ganz großen Berlioz-Interpreten gerechnet wird (Daniel Barenboim: Complete Berlioz Recordings on Deutsche Grammophon; DG 028948364121; div. Produktionsdaten; Erscheinungsdatum: 2019). Daniel Hauser

Berlioz: André Previn dirigiert das „Requiem“ bei Warner

Das Berlioz-Jahr 2019 bedingt nicht nur Neuveröffentlichungen, sondern ist auch ein probater Anlass der Firmen für Wiederauflagen. Mindestens bereits zweimal auf CD erschienen (1996 und 1999) ist die 1980 entstandene Einspielung des Requiem mit dem London Philharmonic Orchestra unter dem kürzlich verstorbenen André Previn. Anders als in den älteren Veröffentlichungen wird diesmal komplett auf Beilagen verzichtet (einmal war es früher die Symphonie fantastique, das andere Mal waren es zwei Berlioz-Ouvertüren). Gleichwohl passt die 89 Minuten lange Aufnahme selbstredend auf keine einzelne CD, so dass die beiden Silberlinge nur mit 41 bzw. 48 Minuten gefüllt sind – zumindest diskutabel.

Unter den zahlreichen Aufnahmen dieses Monumentalwerkes ragt diese allenfalls durch den Umstand hervor, dass es sich um die vermutlich erste digitale Einspielung handelt. Die gediegene Akustik der Walthamstow Town Hall ist für sich genommen ansprechend, doch den fehlenden Kathedralraum, der bei diesem Monumentalwerk von Vorteil ist, kann sie nicht wettmachen; es klingt etwas nüchtern und stark nach Studio. Der Donnerhall des Tuba mirum verfehlt zwar auch hier seine Wirkung nicht, doch durfte man dies bereits noch bezwingender hören (so besonders bei Sir Colin Davis in seiner ersten Einspielung von 1969 auf Philips). Previns Interpretation vermeidet die Extreme sowohl des dramatisch zuspitzten Ansatzes von Charles Munch in Boston (RCA) wie auch der Bombastik, die der Bernstein’schen Darbietung mit französischen Kräften aus dem Invalidendom innewohnt (CBS). Robert Tear absolviert seinen kurzen Einsatz im Sanctus ohne Tadel, auch wenn ihm das gallische Kolorit eines Léopold Simoneau abgeht. Der London Philharmonic Choir beweist das gewohnt hohe Niveau englischer Chöre.

Insgesamt eine gute Aufnahme ohne ernsthafte Schwächen, aber auch ohne das gewisse Etwas, der das letzte Fünkchen fehlt, um zur Spitzenklasse zu gehören. (Berlioz: Requiem; Robert Tear, Tenor; London Philharmonic Orchestra/André Previn Aufnahme: 1980; Wieder/ Erscheinungsdatum: 2019; Warner 0190295528195). Daniel Hauser

Die womöglich bedeutendste Neuauflage im Jubiläumsjahr betrifft La Damnation de Faust, diese Légende dramatique, die sich – typisch Berlioz – einer genauen Gattungsbezeichnung entzieht und weder eine wirkliche Oper noch ein weltliches Oratorium und schon gar keine Vokalsinfonie ist. Nachdem die Pariser Einspielung der Deutschen Grammophon unter dem ukrainischen Dirigenten Igor Markevitch von 1959 lange Zeit nicht greifbar war, erfuhr sie erst 2002 ihre CD-Premiere, dafür gleich gebührend in der Serie The Originals, damals kombiniert mit Markevitchs älterer Monoeinspielung von Harold en Italie. Diese Hinzufügung entfällt in der remasterten Neuausgabe, der dafür zusätzlich eine Blu-ray Audio mit der Musik in 24 Bit/96 kHz hinzufügt wurde.

Die womöglich bedeutendste Neuauflage im Jubiläumsjahr betrifft La Damnation de Faust, diese Légende dramatique, die sich – typisch Berlioz – einer genauen Gattungsbezeichnung entzieht und weder eine wirkliche Oper noch ein weltliches Oratorium und schon gar keine Vokalsinfonie ist. Nachdem die Pariser Einspielung der Deutschen Grammophon unter dem ukrainischen Dirigenten Igor Markevitch von 1959 lange Zeit nicht greifbar war, erfuhr sie erst 2002 ihre CD-Premiere, dafür gleich gebührend in der Serie The Originals, damals kombiniert mit Markevitchs älterer Monoeinspielung von Harold en Italie. Diese Hinzufügung entfällt in der remasterten Neuausgabe, der dafür zusätzlich eine Blu-ray Audio mit der Musik in 24 Bit/96 kHz hinzufügt wurde.

Zur Interpretation selbst muss man eigentlich nicht mehr viele Worte verwenden, gilt die Aufnahme doch seit nunmehr 60 Jahren als ein absoluter Klassiker in der gar nicht so kleinen Diskographie dieses Werkes. Dies liegt zuerst einmal am zupackenden und völlig überzeugenden Dirigat, welches wohl bis heute seinesgleichen sucht. Markevitchs Expertise in Sachen Berlioz ist hinlänglich bekannt, doch soll in diesem Zusammenhang besonders auf seine ebenfalls für die DG entstandene, Maßstäbe setzende Einspielung der Symphonie fantastique mit demselben urfranzösischen Orchestre Lamoureux von 1961 verwiesen werden (deutlich der dumpf klingenden, wenig idiomatischen älteren Monoaufnahme mit den Berliner Philharmonikern vorzuziehen). Die Idiomatik ist die große Stärke auch bei Fausts Verdammnis, wofür vor allen Dingen der wunderbar lyrische Richard Verreau in der Titelpartie sorgt. Einen noch überzeugenderen Faust wird man lange suchen müssen. Der Méphistophélès von Michel Roux mag für heutige Ohren ein wenig hell klingen, doch ist auch er ein genuiner Vertreter des alten Gesangsstiles á la française, auch wenn ich persönlich den diabolischeren Jules Bastin (unter Davis) noch vorziehen würde. Consuelo Rubio als Marguerite und Pierre Mollet als Brander vervollständigen diesen positiven Eindruck noch. Der Choeur Elisabeth Brasseur sowie der Choeur Enfants RTF mögen modernem Perfektionismus vielleicht nicht immer genügen, doch verkörpern auch sie das verlorengegangene Ideal des alten französischen Klanges. Der für heutige Hörer zuweilen rabiate Tonfall des Orchestre Lamoureux mit seinen schneidenden Blechbläsern und der nicht immer ganz sauberen Intonation ist ebenfalls ein Labsal für den geneigten Bewunderer dieser Epoche. Die bekannten orchestralen Highlights wie der Rákóczi-Marsch könnten nicht besser klingen. Den Ritt zum Abgrund gestaltet womöglich kein Dirigent derart atemberaubend wie Markevitch

Berlioz: Von dem wirklich betörenden Tenor Richard Verreau gibt es immer noch eine 4-CD-Arien- und Mélodies-Box im heimischen Kanada, die auch in Europa zu beziehen ist; höchst empfehlenswert. G. H.

Klangtechnisch ist die frühe Stereoeinspielung, gemessen am hohen Alter, ohne Fehl und Tadel, auch wenn die Tontechnik an den lautesten Stellen zuweilen an ihre Grenzen kommt. Ob dies auf der Blu-ray ausgemerzt werden konnte, konnte der Rezensent mangels Abspielmöglichkeit bisher nicht überprüfen (Berlioz: La Damnation de Faust; Orchestre Lamoureux/Igor Markevitch; Aufnahme: 1959; (Wieder-)Erscheinungsdatum: 2019; 2 CD + 1 CD Bluray Pure Audio DG 0289 483 6377 3). Daniel Hauser

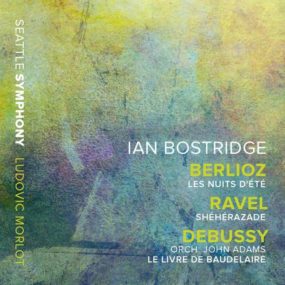

Neu aufgelegt wird ein Klassiker der Berlioz-Diskographie aus dem Jahre 1967, Les Nuits d’été mit Janet Baker und dem New Philharmonia Orchestra unter Sir John Barbirolli, nun zum ersten Male in der ursprünglichen Kombination mit Ravels Shéhérazade in der hübschen Gestaltung der Original-LP. Diese beiden Liederzyklen zählen fraglos zu den absoluten Höhepunkten dieses Genres in Frankreich – und auch allgemein. Nachdem sich in jüngster Zeit auch Tenöre vermehrt an die Nuits und in Gestalt von Ian Bostridge in diesem Jahr erstmals auch an die Shéhérazade herantrauten, hat man es hier mit der ganz klassischen Besetzung mit einer Mezzosopranistin zu tun.

Berlioz: Janet Baker als Dido/“The Troyans“ at Carthage“/Edinburgh 1969/youtube

Zurecht wird Bakers Darbietung seit einem halben Jahrhundert zu den interessantesten gezählt. Gleichwohl wird man einwenden können, dass sie nicht ganz die unvergleichliche Régine Crespin erreicht, die beide Werke ein paar Jahre zuvor unter Ernest Ansermet eingespielt hat (Decca). Dort klingt das Ergebnis letztlich noch idiomatischer – altfranzösischer Gesangsstil, wie man ihn heute kaum mehr findet. Crespin will mir auch als die einzige weibliche Interpretin erscheinen, die auch im morbiden Au cimètiere, wo die Vorteile einer männlichen Stimme m. E. am deutlichsten werden, ohne Einschränkung überzeugt. Bei Baker klingt es ein wenig wie Berlioz á la Elgar. Barbirollis Orchesterbegleitung ist gleichwohl ganz formidabel und zeigt ihn auch in einem Repertoire, das man eher weniger mit ihm verbindet, voll in seinem Element (womit ein Verweis auf seine späte Symphonie fantastique aus Baden-Baden bei ICA gestattet sei). Zusammengefasst also eine begrüßenswerte Neuauflage der französischen Liederzyklen mit britischem Einschlag (Ravel: Shéhérazade; Berlioz: Les Nuit d‘été; Janet Baker, Mezzosopran; New Philharmonia Orchestra/Sir John Barbirolli; Aufnahme: 1967; (Wieder-)Erscheinungsdatum: 2019; Warner 0190295534561). Daniel Hauser

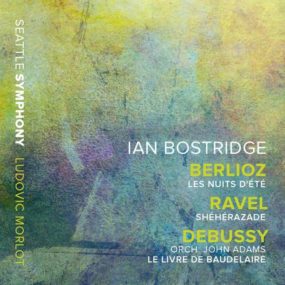

Eigenlabels großer Orchester liegen mittlerweile im Trend, da will auch Seattle, die größte Stadt im Nordwesten der USA, im Bundesstaat Washington gelegen, nicht nachstehen. Das Seattle Symphony konnte sich spätestens während der langen Amtszeit des Chefdirigenten Gerard Schwarz (1985-2011) auch international durchaus profilieren. Unter seinem Nachfolger, dem Franzosen Ludovic Morlot, wird nun, passend zum Berlioz-Jahr, eine CD vorgelegt, die sich zum einen mit den Nuits d’été des Jubilars, aber auch mit Liederzyklen zweier weiterer französischen Komponisten beschäftigt: Zum einen Ravels Shéhérazade, zum anderen Debussys Cinq poèmes de Charles Baudelaire in der Orchestrierung von John Adams. In beiden Fällen handelt es sich um waschechte Premieren, singt doch nicht, wie üblich, eine Frau den Vokalpart, sondern der profilierte britische Tenor Ian Bostridge.

Les Nuits d’été von Hector Berlioz nach sechs Gedichten von Théophile Gautier in der Besetzung mit einem Tenor sind nichts völlig Neues, doch sind Aufnahmen in dieser Besetzung bis heute sehr überschaubar, zumal oft mindestens die beiden Lieder Le Spectre de la rose und Sur les lagunes weggelassen wurden (so bereits Helmut Krebs auf Deutsch, Toby Spence und Stuart Burrows). Dass Ian Bostridge mit seiner ausdrucksstarken Stimme den Anforderungen dieses Werkes vollumfänglich genügt, stellte er bereits vor über einem Jahrzehnt unter Sir Colin Davis unter Beweis (DG Concerts; nur als Download verfügbar). Sein Vortragsstil ist mittlerweile gar noch gereift. Das Einzige, was man beckmesserisch anmerken könnte, ist das vom Dirigenten Morlot etwas zügig gewählte Grundtempo in Au cimetière, dem (zumindest für mich) Höhepunkt der Sommernächte. Dadurch erklingt diese Friedhofsszene etwas weniger melancholisch als anderswo, was auf eine Weise aber auch seinen Reiz hat.

Les Nuits d’été von Hector Berlioz nach sechs Gedichten von Théophile Gautier in der Besetzung mit einem Tenor sind nichts völlig Neues, doch sind Aufnahmen in dieser Besetzung bis heute sehr überschaubar, zumal oft mindestens die beiden Lieder Le Spectre de la rose und Sur les lagunes weggelassen wurden (so bereits Helmut Krebs auf Deutsch, Toby Spence und Stuart Burrows). Dass Ian Bostridge mit seiner ausdrucksstarken Stimme den Anforderungen dieses Werkes vollumfänglich genügt, stellte er bereits vor über einem Jahrzehnt unter Sir Colin Davis unter Beweis (DG Concerts; nur als Download verfügbar). Sein Vortragsstil ist mittlerweile gar noch gereift. Das Einzige, was man beckmesserisch anmerken könnte, ist das vom Dirigenten Morlot etwas zügig gewählte Grundtempo in Au cimetière, dem (zumindest für mich) Höhepunkt der Sommernächte. Dadurch erklingt diese Friedhofsszene etwas weniger melancholisch als anderswo, was auf eine Weise aber auch seinen Reiz hat.

Mit Fug und Recht als Weltpremiere darf man die hier vorliegende Einspielung der ein halbes Jahrhundert jüngeren Shéhérazade von Ravel nach Gedichten von Tristan Klingsor alias Léon Leclère bezeichnen. Nach einer gleichnamigen, eher lau aufgenommenen Ouvertüre konnte der Komponist mit diesem Liederzyklus 1904 einen ersten großen Erfolg feiern. Die orientalische Exotik wird bereits im gut neunminütigen Asie deutlich, wo sich der Erzähler nach den Verlockungen des Morgenlandes sehnt. In La Flûte enchantée steht tatsächlich nicht die mozärtliche Zauberflöte, sondern diejenige vom wahren Geliebten einer Sklavin gespielte im Mittelpunkt, deren Klängen sie nächtens in Gegenwart ihres schlafenden Herrn vernimmt und die ihr wie zufliegenden Küsse des Angebeteten erscheinen. Durch die männliche Singstimme tun sich nun bisher unbekannte andere Assoziationen auf. Das letzte Lied des Zyklus, L’Indifférent, regte allerdings freilich die meisten Spekulationen an, sehnt sich der Erzähler doch nach den Reizen eines androgynen Jünglings, den er jedoch nicht davon überzeugen kann, in sein Haus zu kommen, um mit ihm Wein zu trinken. Ravels Zeitgenossen erhofften sich ob dieser homoerotischen Anklänge dringlich, dass dieses Lied von einer Frau vorgetragen würde, und tatsächlich gab es bis dato augenscheinlich keine einzige Einspielung mit einem männlichen Vokalisten. Von daher eine Art später Tabubruch nach über einem Jahrhundert, wodurch der vermuteten, wenn auch wohl nicht ausgelebten homosexuellen Veranlagung Maurice Ravels in gewisser Art und Weise Rechnung getragen wird. Dass die Besetzung mit einem Tenor nämlich durchaus sinnig erscheint, stellt Bostridge mit seiner gewohnt intelligenten Interpretation abermals eindrucksvoll zur Schau.

Bei den Cinq poèmes de Charles Baudelaire handelt es sich um ein ganz frühes Werk Claude Debussys für Klavier und Solostimme (1887-1889). Die hier zu Rate gezogene Orchesterfassung von vier der fünf Lieder (das letzte, La mort des amants, blieb aus nicht genannten Gründen ausgespart) besorgte der amerikanische Komponist John Adams im Jahre 1994 unter dem hier verwendeten Titel Le Livre de Baudelaire. Aufgrund des wagnerischen Einschlages bereitete Debussy die Komposition eine herbe Niederlage beim Pariser Publikum. Tatsächlich gibt es Anklänge an den Tristan, die in der durchaus überzeugenden Orchestrierung nun voll nachvollziehbar werden. Erst vor zwei Jahren erschien die Ersteinspielung der Adams-Orchesterfassung mit Christiane Karg und den Bamberger Symphonikern unter David Afkham (Berlin Classics). Gleichwohl ist auch hier wieder die Besetzung mit einem männlichen Solisten von besonderem Interesse, wird doch im ersten (und mit bald acht Minuten längsten) Lied Le Balcon ausdrücklich die „maîtresse des maîtresses“ besungen.

Es wird sich zeigen, ob die Tenorbesetzung bei der Shéhérazade und dem Livre de Baudelaire Nachahmer finden oder als Kuriosum Seltenheitswert behalten wird. In jedem Falle liefert diese künstlerisch wie klanglich hervorragende Einspielung ein nachdrückliches Plädoyer für die Beschreitung neuer Wege auch bei Ravel und Debussy, wie sie im Falle der Nuits d’été von Berlioz mittlerweile zumindest ab und an beschritten werden (Berlioz: Les Nuits d’été; Ravel: Shéhérazade; Debussy (orch. Adams): Le Livre de Baudelaire Ian Bostridge, Tenor; Seattle Symphony/Ludovic Morlot; Seattle Symphony Media SSM1021; Aufnahme: 2017; Erscheinungsdatum: 2019). Daniel Hauser

Deutlich mehr Konkurrenz gibt es naturgemäß bei Berlioz‘ Grande Messe des Morts, dem vermutlich monumentalsten Requiem, das jemals komponiert wurde. Diese 1837 entstandene Komposition war ein Auftragswerk der französischen „Julimonarchie“ unter König Louis-Philippe I. (1830-1848) für die Opfer der Julirevolution von 1830. Bereits die Uraufführung im Pariser Invalidendom unter Leitung des Dirigenten François-Antoine Habeneck geriet zum Spektakel. Neben dem eigentlichen Orchester kommen noch vier Blechbläserorchester zum Einsatz, welche die Darstellung des Jüngsten Gerichts aus allen vier Himmelsrichtungen unterstützen. Im starken Kontrast zum monströsen Chor mit den von Berlioz geforderten mindestens 210 Stimmen steht der als einzige Solostimme agierende Tenor, der lediglich im Sanctus zum Einsatz kommt.

Deutlich mehr Konkurrenz gibt es naturgemäß bei Berlioz‘ Grande Messe des Morts, dem vermutlich monumentalsten Requiem, das jemals komponiert wurde. Diese 1837 entstandene Komposition war ein Auftragswerk der französischen „Julimonarchie“ unter König Louis-Philippe I. (1830-1848) für die Opfer der Julirevolution von 1830. Bereits die Uraufführung im Pariser Invalidendom unter Leitung des Dirigenten François-Antoine Habeneck geriet zum Spektakel. Neben dem eigentlichen Orchester kommen noch vier Blechbläserorchester zum Einsatz, welche die Darstellung des Jüngsten Gerichts aus allen vier Himmelsrichtungen unterstützen. Im starken Kontrast zum monströsen Chor mit den von Berlioz geforderten mindestens 210 Stimmen steht der als einzige Solostimme agierende Tenor, der lediglich im Sanctus zum Einsatz kommt.

Bereits im November 2017 wagten sich Ludovic Morlot und sein Orchester aus Seattle an diese monströseste aller Totenmessen. Unterstützt von zwei (ausgezeichneten) einheimischen Chören, dem Seattle Symphony Chorale und dem Seattle Pro Musica, fanden die hier mitgeschnittenen Konzerte in der Benaroya Hall in Seattle statt. Als Solist fungierte der diskographisch bereits gut dokumentierte Kenneth Tarver, der bereits in etlichen Berlioz-Produktionen zu Rate gezogen wurde, so in Béatrice et Bénédict unter Sir Colin Davis, unter demselben wie auch unter Valery Gergiev in Roméo et Juliette (alle LSO Live), ferner im gleichen Werk sowie in Les Nuits d’été unter Pierre Boulez (DG).

Die Akustik des Konzertsaales, der sich für die bereits besprochene Seattle-Produktion mit den Kunstliedern hervorragend eignete, gerät beim Requiem (man möchte sagen: naturgemäß) ein wenig an ihre Grenzen, geht doch der hier adäquate Kathedralklang ab, der die alte und im Pentatone-Remastering auch endlich sehr gut klingende 1969er Einspielung von Davis (Philips) so bereicherte. Französisches Kolorit weiß Morlot, geboren in Lyon, den nordamerikanischen Kräften durchaus zu entlocken. Mit 76 Minuten Spielzeit passt die Einspielung sogar auf eine einzige CD, was einen auf den ersten Blick verwundern mag, braucht Davis doch sage und schreibe eine Viertelstunde länger. Und auch Edward Gardner reizt in seiner neuen Aufnahme (Chandos) mit knapp 81 Minuten die CD-Spielzeit bis zum Anschlag aus.

Es mag zwar ein wenig die Subtilität abgehen, die Davis dem Werk so unnachahmlich angedeihen ließ (so auch in seinen späteren Anläufen in Dresden und London), doch macht Morlot dies durch eine sehr energische, rhythmisch betonte Lesart gleichsam wieder wett. Eine unpathetische, gewissermaßen säkularisierte Wiedergabe – um nicht von der über Gebühr bei jeder Gelegenheit verwendeten Entschlackung zu sprechen. Trotz des Weltgerichts im Tuba mirum – hier beeindruckend dargeboten, auch wenn die Schlagwerker nicht ganz so apokalyptisch dreinhauen wie bei Davis – ist das Berlioz’sche Requiem stellenweise aber auch ein geradezu intimes Stück, was Morlot nach Kräften zum Ausdruck bringt. Insgesamt klingt das Werk bei ihm eine ganze Nummer kleiner als einst bei Davis, was neben den flotteren Tempi eben auch den Räumlichkeiten geschuldet ist.

Kenneth Tarver kann dem Vergleich mit berühmten Vorgängern durchaus standhalten, obschon ihm der idiomatische gallische Tonfall eines Léopold Simoneau aus der ebenfalls großartigen, mittlerweile 60 Jahre alten Bostoner Einspielung unter Charles Munch (RCA) nicht gegeben ist (Munchs eigenes Remake aus München für die DG hatte nicht mehr ganz diese Güte). Auch ist er etwas zu nahe positioniert, was wiederum auf die Einschränkungen im Konzertsaal zurückzuführen sein dürfte.

Trotz der angeführten Einschränkungen eine insgesamt gut gelungene Neueinspielung, die zwar keine neuen Maßstäbe setzt, sich aber auch keine gravierenden Schwächen erlaubt (Berlioz: Requiem; Kenneth Tarver, Tenor; Seattle Symphony Chorale; Seattle Pro Musica; Seattle Symphony/Ludovic Morlot; Seattle Symphony Media SSM1019; Aufnahme: 2017; Erscheinungsdatum: 2018). Daniel Hauser

„Roméo et Juliette unter Michael Tilson Thomas bei SFO

Nun also Roméo et Juliette: Von den vier Sinfonien, die Hector Berlioz komponierte, ist Roméo et Juliette von 1839 vielleicht die ambitionierteste, handelt es sich doch um eine gewaltige Chorsinfonie mit drei Solisten (Mezzosopran, Tenor und Bassbariton), die gewissermaßen das Bindeglied darstellt zwischen Beethovens neunter Sinfonie und Wagners Musikdramen. Wagner, bekanntlich mit Lob gegenüber Komponistenkollegen sehr zurückhaltend, war von dem Werk derart angetan, dass er „Dem großen und lieben Autor von Roméo et Juliette“ 1860 die Tristan-Partitur mit Widmung schickte. Das Werk untergliedert sich in sieben Sätze, die sich in drei Teile aufgliedern. Bereits in er Einleitung erklingen die Vokalisten. Insgesamt lässt sich das Werk als ein Hybrid zwischen einer Sinfonie und einer Oper beschreiben.

Das San Francisco Symphony, eine der bedeutendsten US-Orchester, legt nun mit seinem scheidenden Musikdirektor Michael Tilson Thomas eine brandneue Einspielung auf seinem Eigenlabel vor (SFS 0074). Tatsächlich profitiert die Aufnahme von einer stupenden Tontechnik, welche die Live-Atmosphäre der Davies Symphony Hall in San Francisco formidabel einzufangen weiß. Die Einspielung entstand bei Konzerten zwischen dem 28. Juni und dem 1. Juli 2017; Publikumsgeräusche sind praktisch nicht vorhanden. Tilson Thomas trifft das typisch französische Idiom hervorragend, wobei ihn sein Klangkörper nach Kräften unterstützt. Bereits zwei Einspielungen der bekannteren Symphonie fantastique und eine von Lélio hat er mit dem San Francisco Symphony vorgelegt, so dass er insofern durchaus als Berlioz-Kenner gelten darf.

Die von William Shakespeare gelieferte Vorlage inspirierte bekanntlich nicht nur Berlioz zu einer Vertonung. Landläufig dürfte Tschaikowskis gleichnamige Fantasie-Ouvertüre populärer sein, doch ist es fraglos Berlioz, der ambitionierter an die Sache heranging, was sich in den gewaltigen Dimensionen ausdrückt. Nicht weniger als 97 Minuten erstreckt sich Roméo et Juliette hier auf zwei CDs, wobei der Finalsatz in drei Tracks unterteilt wurde (zum Vergleich: Lorin Maazel kommt mit den Wiener Philharmonikern auf 94 Minuten, Pierre Monteux mit dem London Symphony Orchestra auf 92 Minuten, Valery Gergiev mit demselben auf 90 Minuten). Tilson Thomas nimmt sich also Zeit, was dem Werk gewiss nicht abträglich ist, profitieren doch gerade die verinnerlichten, lyrischen Momente davon, an denen Romét et Juliette reich ist.

Der San Francisco Symphony Chorus unter Ragnar Bohlin erweist sich als kongenial und hat keine Probleme mit der nicht eben einfachen französischen Diktion. Die sehr gute Akustik trägt dazu bei, dass der Chor plastisch herüberkommt. Glücklicherweise stehen die drei Solisten, allesamt junge, unverbrauchte Stimmen, diesem Niveau kaum nach. Die Mezzosopranistin Sasha Cooke ist eine glaubhafte Julia, vermeidet Theatralik und weiß mit ihrem angenehmen Organ für sich einzunehmen. Der Tenor Nicholas Phan trifft die Jugendlichkeit des Titelhelden. Luca Pisaroni schließlich rundet im Schlusspart des Bruders Lorenzo das Trio mit seinem charismatischen Bassbariton ab.

Diese Neuaufnahme aus San Francisco reiht sich also durchaus unter die besten Werkinterpretationen in der überschaubaren Diskographie ein und stellt eine moderne Ergänzung zur vielfach als Referenzaufnahme bezeichneten Einspielung des Boston Symphony Orchestra unter Charles Munch von 1961 (RCA Victor) dar und darf insbesondere klanglich ab sofort als erste Adresse gelten. Daniel Hauser

Berlioz total bei Warner Classics 2019

Einen im wahrsten Sinne des Wortes dicken Brocken steuert Warner anlässlich des 150. Todestages von Hector Berlioz bei, mit dem am 8. März 1869 der wohl bedeutendste französische Komponist des 19. Jahrhunderts starb. Damit legt das Label die umfangsreichste, nicht weniger als 27 CDs umfassende Edition vor, die in diesem Zusammenhang erscheint. Inkludiert sind sämtliche Bühnen-, Orchester-, Chor- und geistlichen Werke, ferner diverse Transkriptionen sowie gleichsam als Bonus frühe historische Aufnahmen.

Da sich die Box aus Einspielungen von Warner Classics zusammensetzt, wurden in erster Linie die Labels EMI, Erato und Virgin berücksichtigt, ferner einst bei Westminster erschienene Aufnahmen. Um Lücken zu füllen, bediente man sich in zwei Fällen (Messe solennelle, Herminie) auch des Philips-Katalogs. Letzteres ist auch der einzige Beitrag, den der versierte Berlioz-Kenner Colin Davis hier beisteuert – er nahm schlichtweg für andere Plattenfirmen auf. Tatsächlich gibt es auch ein paar echte Neuheiten, darunter Fragmente der unvollendeten Oper La Nonne sanglante mit dem Orchestre OSE ! unter Daniel Kawka. Erstmals liegt auch die historische Erstaufnahme der Symphonie fantastique von 1924 unter Rhené-Baton nunmehr auf CD vor. Dies ist fraglos eine Stärke der Kollektion.

Auf den ersten fünf CDs befinden sich Orchester- und Instrumentalwerke, wobei die Ouvertüren die erste Disc füllen. Das Gros trägt Adrian Boult mit dem London Philharmonic Orchestra bei (Waverley, Le Roi Lear sowie Rob-Roy), den Rest André Previn mit dem London Symphony Orchestra (Le Corsaire), Roger Norrington mit den London Classical Players (Szenenmusik aus Les Francs-juges) sowie Mariss Jansons mit dem Royal Concertgebouw Orchestra (Le Carnaval romain). Die einzige Frage, die sich bei der gelungenen Auswahl stellt, ist, wieso man nicht auch die übrigen Ouvertüren unter Boults begnadeter Leitung beigefügt hat, spielte er sie doch sämtlich für Westminster ein. Abgerundet wird die CD durch die Marche troyenne mit dem City of Birmingham Symphony Orchestra unter Louis Frémaux.

Frémaux und die Birminghamer steuern auch die Grande Messe des morts, das sogenannte Requiem, bei. Es handelt sich um eine sehr ordentliche, indes nicht sonderlich herausragende Einspielung, in welcher Robert Tear den Tenorpart übernimmt. Dies ist freilich ein weiteres Kennzeichen der Box, dass mitunter auch allenfalls Durchschnittliches berücksichtigt wurde. Dies gilt wohl auch für die von Riccardo Muti verantwortete Aufnahme von Roméo et Juliette mit dem Philadelphia Orchestra und den Solisten Jessye Norman, John Aller und Simon Estes. Allerdings ist es auch nicht von der Hand zu weisen, dass die wirklich grandiosen Interpretationen dieses Werkes rar gesät sind (ausgezeichnet in dieser Hinsicht die brandneue Einspielung aus San Francisco unter Michael Tilson Thomas).

Wird vermisst: Régine Crespin mit den Auszügen aus „Les troyens“ bei EMI unter Georges Prêtre

Zu den bedeutenden Berlioz-Interpreten ist gewiss auch der Franzose Jean Martinon zu rechnen, der mit dem idiomatischen Orchestre National de l’ORTF die Symphonie fantastique wie auch das lyrische Drama Lélio, ou le Retour à la vie (Solisten: Charles Burles, Nicolai Gedda, Jean van Gorp) beisteuert. Dies ist insofern sinnig, als Lélio als Fortsetzung der Symphonie fantastique konzipiert ist. Gäbe es die Markevitch-Einspielung (DG) nicht, so könnte man Martinons Aufnahme durchaus einen Spitzenrang einräumen. Etwas zu viel des Guten ist vielleicht der Einsatz des optionalen Kornetts im Walzersatz Un bal. Nur einmal ist Leonard Bernstein vertreten: Beim etwas verkannten Harold en Italie mit dem Orchestre National de France und Donald McInnes an der Viola. Schade, dass seine Aufnahme des Requiem beim „falschen“ Label erschien, ist sie doch deutlich interessanter als die in der Box aufgenommene.

John Eliot Gardiners seinerzeitige Premiere mit der frühen Messe solennelle (mit Donna Brown, Jean-Luc Viala und Gilles Cachemaille) wurde dankenswerterweise ebenfalls von Philips übernommen. Er verantwortet mit erkennbar gutem Gespür auch L’Enfance du Christ (u. a. mit Anne Sofie von Otter, Anthony Rolfe-Johnson und José van Dam) und Les Nuits d’été in der Fassung für verschiedene Stimmen (mit Catherina Robbin, Diana Montague, Howard Crook und Gilles Cachemaille).

Besonders John Nelson hat seit langem einen Ruf in Sachen Berlioz, der ihn in die Fußstapfen von Colin Davis treten lässt. Seine großartige Interpretation des Te Deum (mit Roberto Alagna) lässt aufhorchen, handelt es sich doch um die vermutlich einzige ungekürzte Aufnahme überhaupt. Ferner zeichnet er verantwortlich für die in der Box inkludierten Einspielungen der drei vollendeten Berlioz-Opern Béatrice et Bénédict, Benvenuto Cellini sowie Les Troyens. Sie alle wurden seinerzeit mit vielen Auszeichnungen überhäuft und stellen in gewisser Hinsicht (mit französischen Klangkörpern entstanden) gar die idiomatischsten Interpretationen der jeweiligen Werke dar, ist Nelson doch auch hier auf Werktreue bedacht. So handelt es sich bei Benvenuto Cellini um die Erstaufnahme der originalen Pariser Fassung, welche deutlich mehr Musik enthält als die üblicherweise gespielte. Die Besetzungen sind überwiegend gut bis sehr gut und punkten mit Namen wie Joyce DiDonato, Susan Graham, Marie-Nicole Lemieux, Jean-Luc Viala, Michael Spyres und Stéphane Degout. Ob diese gelungenen Aufnahmen den referenzträchtigen Einspielungen von Davis den Rang ablaufen können, muss jeder für sich selbst entscheiden (dazu auch die Rezension in operalounge.de).

„Les Troyens“ konzertant in Straßburg/ Joyce DiDonato und John Nelson/ Foto Gregory Massat

Für La Damnation de Faust, eine so bezeichnete Légende dramatique, wurde ebenso eine betont gallische Aufnahme inkludiert. Kent Nagano und die Kräfte der Opéra de Lyon sorgen für diesen Touch. Obwohl mit Thomas Moser, Susan Graham, José van Dam und Frédéric Caton ein sehr adäquates Sängerquartett engagiert werden konnte, hält diese Einspielung indes nicht ganz den Klassikern von Colin Davis und Igor Markevitch stand, welche die Messlatte allerdings auch sehr hoch ansetzen.

Bei den Vokalwerken ist La Révolution grecque, ein ganz frühes, als Scène héroïque bezeichnetes Werk, hervorzuheben, welches 1825/26 auf dem Höhepunkt des Griechischen Unabhängigkeitskrieges gegen die Osmanen in der zeittypischen westlichen Begeisterung für den Freiheitsdrang der Hellenen entstand. Mit Michel Plasson und seinem Orchester aus Toulouse konnte man den idealen Anwalt für das Frühwerk finden (Solisten: Nicolas Rivenq, Laurent Naouri). Plasson dirigiert auch die selten eingespielte, hier ebenfalls mustergültig gelungene Kantate La Mort d’Orphée mit Rolando Villazón. Wie auch die lyrische Szene Cléopâtre unter Louis Langrée (Solistin: Véronique Gens) handelt es sich um Berlioz-Werke, die unter ferner liefen. Eine nicht unerhebliche Zahl an Liedern/ Mélodies rundet den vokalen Teil ab, wobei gerade Les Nuits d’été in der Mezzosopran-Fassung mit Janet Baker und dem New Philharmonia Orchestra unter John Barbirolli hochkarätig besetzt ist und als echter Klassiker gelten darf.

Weitere Kuriositäten dürfen bei einer Kollektion, die für sich den Anspruch erhebt, vollständig zu sein, nicht fehlen. So ist auch die ein wenig oberflächlich anmutende (und wohl auch daher fast nie eingespielte) Grand symphonie funèbre et triomphale (Musique des Gardiens de la Paix unter Désiré Dondeyne) beigefügt worden. Neben dem schon genannten Opernfragment sind an Weltersteinspielungen weiterhin enthalten: Zwei Orgelfugen mit Matthieu Baboulène-Fossey, die Romanze Le Dépit de la bergère für Sopran und Klavier (Elsa Dreisig und Jeff Cohen) sowie Le Temple universel für Tenor, zwei Chöre und Orchester (mit dem Orchestre Les Siècles unter François-Xavier Roth). Die historischen Auszüge aus La Damnation de Faust (Maurice Renaud) und Les Troyens (Marie Delna, Félia Litvinne) entstanden zwischen 1901 und 1904 und vermitteln einen einmaligen Eindruck vom damals in Frankreich vorherrschen Berlioz-Stil.

Janet Baker war eine herausragende Didon, wenngleich sie nur auf der EMI-Platteneinspielung die Partie in Französisch sang – bei allen Live-Auftritten (die nur in Großbritannien) blieb sie beim nationalen Idiom, was neben Vickers oder Dowd durchaus merkwürdig klingt. Und nicht zu vergessen: „Les troyens“ wurden anfangs unter Kubelik noch in Englisch an Covent Garden gegeben, Amy Shuard und andere sangen. Deshalb ist die französische (!) BBC-Aufnahme von Beecham nicht genug zu loben.

Hervorzuheben sind noch die in der Box enthaltenen von Berlioz besorgten Arrangements anderer Komponisten. Zuvörderst (man möchte sagen unvermeidlich) die Marseillaise von Claude Joseph Rouget de Lisle, für die Berlioz 1830 die vielleicht kunstfertigste Bearbeitung der späteren französischen Nationalhymne für Solisten, zwei Chöre und Orchester schuf. Daneben der im Vergleich fast unbekannte Chant du Neuf Thermidor. Beides wiederum von Plasson geleitet. Sehr geläufig dafür wiederum die Orchestrierung von Webers Aufforderung zum Tanz, wofür klugerweise die bewährte alte Einspielung unter André Cluytens auserkoren wurde.

Plaisir d’amour, im Original von Jean-Paul-Égide Martini, unter Charles Dutoit (Solist: François Le Roux) sowie Berlioz’ farbenprächtige Orchesterfassung des Schubert’schen Erlkönigs unter Laurence Equilbey (Solist: Stanislas de Barbeyrac) runden die Arrangements gediegen ab.

Tatsächlich handelt es sich um eine im Großen und Ganzen überaus gelungene Box, bei der Warner sogar den Mut aufbrachte, zu diesem Zwecke einige Weltersteinspielungen aufnehmen zu lassen. Da kann man auch darüber hinwegsehen, dass das Vorspiel zu Les Troyens à Carthage, den zweiten und zu Lebzeiten des Komponisten einzigen aufgeführten Teil seines Opus magnum, aus unerfindlichem Grunde fehlt. Dieses hatte Berlioz nämlich 1863 kurzerhand als improvisierte Introduktion komponiert. (Interessenten seien daher auch weiterhin auf die alte Davis-Aufnahme bei Philips verwiesen.) Summa summarum eine dem Range Berlioz‘ angemessene, auch klanglich absolut zufriedenstellende Würdigung anlässlich der 150. Wiederkehr seines Todestages, die durch eine ansprechende und hochwertige Präsentation mit hübscher graphischer Gestaltung auch optisch einiges hermacht (Hector Berlioz: The Complete Works; 27 CDs Warner 9029561444; Erscheinungsdatum: 2019) Daniel Hauser

„Berlioz Odyssey“: Colin Davis 2 bei LSO

Und nun zu den Wiederauflagen bei LSO: Es ist ja kein Geheimnis, dass Colin Davis (1927-2013) der vermutlich bedeutendste Interpret der Musik von Hector Berlioz in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts war. Für Philips hat er ab den 1960er Jahren in vielerlei Hinsicht bis heute unübertroffene Referenzaufnahmen eingespielt, die man gleichsam durch die Bank jedem Freund dieses großen französischen Komponisten ans Herz legen kann. Wir sprechen hier bewusst von Einspielungen, sind die alten Philips-Produktionen doch gänzlich im Studio entstanden. Jahrzehnte später widmete sich Davis abermals einem Großteil der Werke, auch wenn die Herangehensweise anders war. Zwischen 2000 und 2012 entstanden Mitschnitte des London Symphony Orchestra, dem Davis zwischen 1995 und 2007 als Chefdirigent und anschließend bis zu seinem Tode als Präsident vorstand. Diese Live-Aufnahmen wurden auf dem hauseigenen Label LSO Live bereits sämtlich einzeln veröffentlicht, waren zwischenzeitlich indes teilweise bereits wieder vergriffen, so dass es höchst löblich ist, dass man sich anlässlich des 150. Todestages des Komponisten nun zur Neuauflage einer mehr oder weniger handlichen Gesamtbox des gesamten Ertrages in Sachen Berlioz entschloss. Und der ist sehr beachtlich: Nicht weniger als 16 CDs sind enthalten, davon sechs bereits im hybriden SACD-Format und somit auch auf normalen CD-Playern abspielbar. Konkret finden sich folgende Werke in der Box: Die Symphonie fantastique, Roméo et Juliette, La Damnation de Faust, Les Troyens, Béatrice et Bénédict, Harold en Italie (diese auf gewöhnlichen CDS), Benvenuto Cellini, L’Enfance du Christ, die Ouvertüre Les Francs-juges, das Te Deum und die Grande Messe des morts (diese auf Hybrid-SACDs). Dass man sich für die Bezeichnung Berlioz Odyssey entschied, ist auf eine Weise unfreiwillig passend.

Die berühmten 2-Boxen-Berlioz-Aufnahmen unter Colin Davis bei Philips

Schafft es Colin Davis, seine eigenen Klassiker aus den 1960er bis 80ern sogar noch zu toppen? Die Antwort lautet kurz gesagt nein, auch wenn hier von Fall zu Fall zu differenzieren ist und die Neuaufnahmen manchmal sehr nahe dran sind. Das Hauptproblem bei den Werken mit Vokalstellen sind die Sänger. Bis auf Ausnahmen erreichen diese nicht mehr das Niveau der alten Einspielungen. Am extremsten ist dies womöglich in der Neuauflage von Roméo und Juliette, einem ohnehin nicht besonders populären Werk, das nur mit wirklicher guter Besetzung mitreißt. Daniela Barcellona, Kenneth Tarver und Orlin Anastassov haben schlichtweg nicht die Klasse von Davis‘ früheren Aufnahmen aus London und Wien (beide Philips). Harold en Italie mit Tabea Zimmermann und La Damnation de Faust mit Giuseppe Sabbatini, Enkelejda Shkosa, Michele Pertusi und David Wilson-Johnson sind zwar keine Ausfälle, doch ist auch hier das Bessere des Guten Feind. Ein weiteres Grundproblem dieser LSO Live-Produktionen wird tritt leider frappierend zu Tage: Die Klangqualität ist oftmals dem modernen Entstehungszeitraum nicht angemessen. Selbst die alten Philips-Aufnahmen aus den 60ern sind ihnen hörbar überlegen.

Klanglich tendenziell besser sind die SACD-Versionen gelungen. Bei L’Enfance du Christ erreicht Davis gar die Referenzqualitäten seiner eigenen älteren Einspielungen von 1961 und 1976, auch wenn die Solisten nicht mehr derart namhaft sind: Yann Beuron, Karen Cargill, William Dazeley, Matthew Rose und Peter Rose. Dies gilt glücklicherweise auch für das Requiem, die sogenannte Grande Messe des morts, die von einem der letzten Konzerte des Dirigenten vom Juni 2012 stammt (Tenor: Barry Banks). Wenige Werke sind tontechnisch schwieriger einzufangen, ein Manko, welches auch die alte Philips-Einspielung betrifft. Der hier eingesetzte Mehrkanalton darf als großer Vorteil gelten und vermittelt zumindest ansatzweise die Wirkung, die vor Ort in der Londoner St Paul’s Cathedral erzielt wurde.

Die drei enthaltenen Opern Les Troyens, Benvenuto Cellini und Béatrice et Bénédict sind insgesamt sicherlich unter den besten Aufnahmen der entsprechenden Werke zu listen, obschon dies zumindest bei den letzteren beiden auch ein wenig an der überschaubaren Diskographie liegen mag. Wiederum gilt hier nämlich, dass diese besonders aufgrund der Sängerbesetzung die Vorgängeraufnahmen, die Davis Dekaden zuvor aufgenommen hat, nicht erreichen, geschweige denn übertreffen können. Dies gilt deutlich abgemilderter für Les Troyens, sicherlich die gelungenste der enthaltenen Opernaufnahmen, die seinerzeit auch mit dem Grammy Award sowie dem Grammophone Award ausgezeichnet wurde. Hier konnten glücklicherweise auch großartige Sänger gewonnen werden: Ben Heppner als Enée (völlig verschieden von Jon Vickers in der berühmten Vorgängerproduktion), Michelle DeYoung als Didon und Petra Lang als Cassandre, ferner Sara Mingardo, Peter Mattei, Stephen Milling sowie Kenneth Tarver. Orchestral sind sie allesamt außerordentlich gelungen, was freilich nicht zuletzt dem in Sachen Berlioz besonders bewanderten musikalischen Leiter zu verdanken ist.

Die berühmten Berlioz-Aufnahmen unter Colin Davis bei Philips: Jon Vickers und Josephine Veasey in den „Troyens“ an Covent Garden, die sie auch für Davis und Philips festhielten/ Foto Dominic London/ Philips LP-Beilage

Enttäuschend dafür ausgerechnet Berlioz‘ Paradestück, die Symphonie fantastique, die an einem dumpfen, fern anmutenden Klangbild leidet und auch nicht mehr die Feurigkeit aufweist, welche Davis‘ frühere Interpretationen kennzeichnete. Es ist gleichwohl Ironie des Schicksals, dass Colin Davis bei diesem Stück selten ganz vorne in diversen Rankings auftaucht, denn weder die alte Aufnahme mit dem London Symphony Orchestra (Philips) noch die weiteren Auflagen mit dem Concertgebouw-Orchester Amsterdam (Decca) und den Wiener Philharmonikern (Philips) erreichen die Referenzaufnahmen von Igor Markevitch mit dem Orchestre Lamoureaux (DG) und von André Cluytens mit dem Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire (EMI). Vielleicht braucht es dazu wirklich ein französisches Ensemble.

Ist diese auf 3.000 Exemplare limitierte Box dennoch ihr Geld wert? Die Antwort lautet trotz der genannten Einschränkungen ja. Dem heutigen Trend folgend, werden einstmals hochpreisige Aufnahmen nun fast verramscht. Allein Les Troyens, das Requiem und L’Enfance du Christ sind es wert, käuflich tätig zu werden. Wer die Letztdeutungen des Berlioz-Experten Davis schon immer komplett haben wollte, hat nun die ideale Gelegenheit dazu. Die Aufmachung ist ansprechend und hochwertig. Das Booklet liegt dreisprachig vor (Englisch, Französisch und Deutsch) (Berlioz Odyssey: The Complete Sir Colin Davis Recordings; London Symphony Orchestra; 10 CDs + 6 Hybrid-SACDs LSO0827; Aufnahmedaten: 2000-2012; Veröffentlichungsdatum: 2018) Daniel Hauser

Eine kleine aber feine Anreicherung des Berlioz-Jahres stellt die von harmonia mundi (HMM 902634) vorgelegte CD mit dem auf Originalinstrumenten spielenden Orchester Les Siècles unter seinem Chefdirigenten François-Xavier Roth dar. Darauf enthalten sind zwei eher stiefmütterlich behandelte Werke des französischen Compositeurs, die nicht übermäßig oft eingespielt wurden: Die Sinfonie Harold en Italie mit obligatorischer Solobratsche sowie die Liedersammlung Les Nuits d’été (Sommernächte).

Eine kleine aber feine Anreicherung des Berlioz-Jahres stellt die von harmonia mundi (HMM 902634) vorgelegte CD mit dem auf Originalinstrumenten spielenden Orchester Les Siècles unter seinem Chefdirigenten François-Xavier Roth dar. Darauf enthalten sind zwei eher stiefmütterlich behandelte Werke des französischen Compositeurs, die nicht übermäßig oft eingespielt wurden: Die Sinfonie Harold en Italie mit obligatorischer Solobratsche sowie die Liedersammlung Les Nuits d’été (Sommernächte).

Harold en Italie nach Lord Byron ist ein typisches Beispiel für die von Berlioz vorgelegten Gattungshybriden. Die 1834 komponierte, durch niemanden Geringeren als Niccolò Paganini angeregte Programmsinfonie trägt Züge sowohl einer Sinfonia concertante als auch einer sinfonischen Dichtung. Den Violapart übernimmt die vorzügliche Bratschistin Tabea Zimmermann, die bereits 2003 unter der Stabführung des Berlioz-Giganten Sir Colin Davis eine von der Kritik gelobte Aufnahme vorgelegt hat (LSO Live LSO 0040; enthalten in der bereits vorgestellten LSO-Box). Bis auf den ersten Satz Harold aux montagnes sind die Spielzeiten verblüffend ähnlich, doch könnte der Unterschied beim Klangkörper kaum größer sein, denn im Gegensatz zu Davis bedient sich Roth bekanntlich originaler Instrumente aus dem 19. Jahrhundert. Daher muss die Solobratschistin nicht so stark gegen das Orchester ankämpfen, um sich behaupten zu können. Sehr gut gelingt dies im fast kammermusikalischen anmutenden Marche des pèlerins. Ob diese Neueinspielung des Harold allerdings die referenzträchtige alte Melodija-Einspielung mit Rudolf Barschai (Viola) und den Moskauer Philharmonikern unter David Oistrach aus dem Jahre 1964 vom Thron stoßen kann, sei dahingestellt. Ein klein wenig, zumal im orgiastischen Finalsatz, vermisst man schon die geballte Klangfülle eines großen Sinfonieorchesters mit modernen Instrumenten. Gleichwohl bereichert diese historisch informierte Interpretation die recht überschaubare Diskographie zweifelsohne.

Bei den der romantischen Liebe gewidmeten Nuits d’été handelt es sich zwar nicht im engeren Sinne um einen Liederzyklus, doch bedingt die kompositorische Behandlung der Kunstlieder nach Gedichten von Théophile Gautier gleichwohl, dass die Liedersammlung einem Zyklus zumindest angenähert wird. Sechs ihm für eine Vertonung besonders passend erscheinende Lieder wählte Berlioz aus und erstellte 1841 zunächst eine Fassung für Mezzosopran oder Tenor und Klavier. Später folgten Arrangements für Bariton, Alt und Sopran. Die hier vorliegende Orchesterfassung begann er zwar bereits 1843 mit der Orchestrierung des vierten Liedes Absence, vollendet wurde sie indes erst dreizehn Jahre später, als Berlioz auch Le spectre de la rose und kurz darauf auf Anregung des Verlegers Jakob Rieter-Biedermann auch die restlichen Lieder orchestrierte. Zu Lebzeiten des Komponisten niemals komplett Orchesterzyklus aufgeführt, wurde das Werk erst im 20. Jahrhundert wiederentdeckt und erfreut sich seither zunehmende Beliebtheit. Das wirklich Bemerkenswerte an dieser Neuaufnahme ist der Umstand, dass man sich der kaum beachteten reinen Baritonfassung bedient. Mit dem Muttersprachler Stéphane Degout konnte glücklicherweise ein vorzüglicher Interpret gewonnen werden, der hörbar ein tiefgehendes Verständnis für die Texte aufbringt und durch seine bewegliche, schön timbrierte Stimme für sich einzunehmen weiß. Besonders in den intensiv-leidenschaftlichen Liedern Nr. 2 bis 5 beeindruckt er. Höhepunkt die geisterhafte Friedhofsszene in Au cimetière, eine Hommage an die Schwarze Romantik. Die Orchesterbegleitung darf bei den Nuits als absolut geglückt bezeichnet werden. Insofern ein wichtiger Beitrag zum Jubiläumsjahr, der die wohl noch immer maßgebliche alte Philips-Einspielung unter Davis für vier Stimmen (Sopran für Lied Nr. 4 und 6, Mezzosopran für Nr. 2, Tenor für Nr. 1 und 5 sowie Bass für Nr. 3) von 1969 hervorragend ergänzt (2019). Daniel Hauser

Vokales mit Orchester: Im Berlioz-jahr 2019 gibt es jetzt kleinere Vokalwerke, die bereits 2003 und 2007 vom SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg (2016 mit dem RSO Stuttgart zum SWR Symphonieorchester fusioniert) unter der sicheren Leitung seines damaligen Chefdirigenten Sylvain Cambreling aufgenommen wurden. Mit in allen Lagen gut durchgebildetem Mezzosopran gefällt Lani Poulson – sie interpretiert aus den neun „Mélodies irlandaises“ nach Thomas Moores „Irish melodies“ „La belle voyageuse“ und singt mit lyrisch ausschwingenden Melodiebögen von einer in unwirtlicher Gegend gefangen gehaltenen Spanierin („La Captive“). Laura Aikin deutet mit etwas unruhigem Sopran die schlichte Romanze „Le Jeune Patre breton“ („Der junge bretonische Hirte“) aus. Zwei Stücke wenden sich Frauenempfindungen in exotischem Flair zu: Laura Aikin serviert mit flexibler Stimmführung den Bolero für Sopran und Orchester „Zaide“, während sie sich in der Ballade „Sara la baigneuse“ mit dem Mezzo von Lani Poulson aufs Feinste verbindet. „Tristia“ (Traurige Dinge“) hat Berlioz drei 1852 veröffentlichten Stücke für Chor und Orchester genannt: Nach einer „Méditation religieuse“ wird Ophelias Tod beklagt, ein Tribut an Berlioz‘ spätere Ehefrau, die englische Ophelia-Darstellerin Harriet Smithson; den Abschluss bildet ein „Marche funèbre pour la dernière scène d’Hamlet“. Das von Tilly Aly einstudierte Vokalensemble Freiburg entwickelt hier süffigen, ausgewogenen Chorklang, was für den „Chant sacré“ mit einem schönen Tenorsolo von Alexander Yudenkov und die Ballade „Hélène“ in gleichem Maße gilt. Gespenstisch geht es zum Ende der CD zu, wenn nur mit Klavierbegleitung (Florian Hölscher) das Vokalensemble „Le ballet des ombres“ singt, einen Tanz der Untoten – ein für Berlioz typisches Scherzo macabre (SWR19514CD). Gerhard Eckels

Im weitesten Sinne mit dem Berlioz-Jahr in Verbindung gebracht werden kann auch die neue bei Capriccio vorgelegte Einspielung der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz unter Gregor Bühl (C5354). Enthalten sind zwei Werke des heute etwas in Vergessenheit geratenen deutschen Komponisten Walter Braunfels (1882-1954) (…) Tatsächlich wird mit der ersten kompletten Einspielung der Fantastischen Erscheinungen über ein Thema von Hector Berlioz sogar eine Premiere offeriert. Dieses etwas sonderbare Werk entstand zwischen 1914 und 1917, also mitten im Ersten Weltkrieg, was man auch hie und da deutlich anmerkt. Expressive Abschnitte, am Rande zur Atonalität, wechseln sich ab mit spätromantischen Passagen in satten und herrlichen Klangfarben, die deutlich an Richard Strauss und sogar Edward Elgar erinnern. Die Komposition besteht aus insgesamt vierzehn Sätzen, wobei sich an eine sehr kurze Einleitung (keine halbe Minute) insgesamt zwölf Erscheinungen anschließen, die durch einen gut sechsminütigen Finalsatz beschlossen werden. Namensgebend für den sperrigen Titel ist das sogenannte Flohlied des Méphistophélès aus La Damnation de Faust. Auf einen reinen Zyklus von Variationen lässt sich das Stück nicht reduzieren, ist Berlioz doch nur der Aufhänger, auf den in den späteren variierten Sätzen nur mehr stellenweise Bezug genommen wird. Ein groteskes und doch hörenswertes Werk mit einer Länge von gut 50 Minuten also, wie es vermutlich nur in extremen Zeiten entstehen konnte. Die Neuaufnahme ergänzt die gerade einmal zwei Vorgängereinspielungen von 1953 unter Günter Wand (Hänssler; noch in Mono) sowie von 2001 unter Dennis Russell Davies (cpo; leicht gekürzt) und weiß besonders durch klangliche Opulenz zu punkten.

Die ebenfalls enthaltene Sinfonia brevis ist ein Spätwerk des Komponisten und datiert auf 1948. Gar so kurz ist diese viersätzige Sinfonie mitnichten, kommt sie doch auf über eine halbe Stunde – womit die Spielzeit der CD bis zum Anschlag ausgereizt wurde (über 82 Minuten). Auch dieses Stück wurde von der Tonträgerindustrie stiefmütterlich behandelt, lediglich bei Dutton gab es bereits eine Einspielung des BBC Concert Orchestra unter Johannes Wildner. Insgesamt ist von der spätromantischen Tonsprache beim späten Braunfels nicht mehr viel übriggeblieben, wiewohl sich der Vorwurf der damaligen jungen Wilden insofern nachvollziehen lässt, als Braunfels Grenzüberschreitungen vermeidet, wodurch die Sinfonia brevis aber im Umkehrschluss auch genießbar bleibt. Gewiss ließen sich auch hier musikalisch verarbeitete Kriegs- und Nachkriegserfahrungen (diesmal freilich auf den Zweiten Weltkrieg bezogen) erkennen, ist der Tonfall doch düster und schroff.

Die ebenfalls enthaltene Sinfonia brevis ist ein Spätwerk des Komponisten und datiert auf 1948. Gar so kurz ist diese viersätzige Sinfonie mitnichten, kommt sie doch auf über eine halbe Stunde – womit die Spielzeit der CD bis zum Anschlag ausgereizt wurde (über 82 Minuten). Auch dieses Stück wurde von der Tonträgerindustrie stiefmütterlich behandelt, lediglich bei Dutton gab es bereits eine Einspielung des BBC Concert Orchestra unter Johannes Wildner. Insgesamt ist von der spätromantischen Tonsprache beim späten Braunfels nicht mehr viel übriggeblieben, wiewohl sich der Vorwurf der damaligen jungen Wilden insofern nachvollziehen lässt, als Braunfels Grenzüberschreitungen vermeidet, wodurch die Sinfonia brevis aber im Umkehrschluss auch genießbar bleibt. Gewiss ließen sich auch hier musikalisch verarbeitete Kriegs- und Nachkriegserfahrungen (diesmal freilich auf den Zweiten Weltkrieg bezogen) erkennen, ist der Tonfall doch düster und schroff.

Die musikalische Darbietung dieser in Zusammenarbeit mit dem SWR und dem Deutschlandfunk im Juni 2018 in der Ludwigshafener Philharmonie entstandenen Produktion ist mehr als zuufriedenstellend, die Klangqualität sehr gut, so dass einer Kaufempfehlung nichts im Wege steht. Daniel Hauser

Im Booklet zur CD-Ausgabe bei Ars schreibt Johannes Held, dass sie beide unabhängig voneinander schon lange mit Schuberts Winterreise

Im Booklet zur CD-Ausgabe bei Ars schreibt Johannes Held, dass sie beide unabhängig voneinander schon lange mit Schuberts Winterreise

Zum Inhalt:

Zum Inhalt:

Berlioz Rediscovered sowie Berlioz on Period Instruments

Berlioz Rediscovered sowie Berlioz on Period Instruments Sehr früh, bereits im Jahre 1967, spielte Gardiner, damals noch sehr jung, einige

Sehr früh, bereits im Jahre 1967, spielte Gardiner, damals noch sehr jung, einige

Und weiter geht s mit Barenboim bei DG

Und weiter geht s mit Barenboim bei DG Aber zurück zur Ausgangsfrage:

Aber zurück zur Ausgangsfrage:  Barenboims

Barenboims

Die womöglich bedeutendste Neuauflage im Jubiläumsjahr betrifft

Die womöglich bedeutendste Neuauflage im Jubiläumsjahr betrifft